论文标题:Mandatory financial information disclosure and credit ratings

中文标题:强制性财务信息披露和信用评级

原文来源:Vanhaverbeke, S., Balsmeier, B. and Doherr, T. 2024. "Mandatory financial information disclosure and credit ratings." Journal of Accounting and Economics, 78(1), 101676.

供稿:苏宇童

封面图片来源:Pexels

编者按:文章评估了德国实施强制性财务信息披露制度对信用评级的影响。研究发现,当企业被要求公开披露财务信息时,信用评级机构倾向于提供更保守的评级,平均每四家企业中有一家被下调一个等级。这种变化主要由分析师的声誉担忧驱动——他们更依赖负面公开信息而忽略正面私有信息,导致评级准确性下降。专业信贷提供者认识到评级变化不合理,减少了对评级的依赖;但非专业提供者未显著调整,可能影响企业融资机会。

一、引言

在过去的几十年里,政策制定者对报告法规进行了多项修订,旨在提高企业财务透明度,其关键要素是要求企业公开披露标准化财务信息。如果有效执行,这些法规将使公司更难隐瞒或操纵财务相关信息,预期能提高风险评估和资本配置的质量(Gigler,1994;Rock,2002;Seligman,1983)。与这些预期一致,实证研究记录了更严格的报告法规带来的资本市场益处(Leuz&Wysocki,2016)。然而,专注于信用评级的研究表明,在同一时期,信用评级机构(CRA)变得越来越保守,准确性降低(Baghaietal.,2014;Blumeetal.,1998)。鉴于公开披露的财务信息同时增加,评级准确性的下降令人费解。

文章旨在解释这个难题,通过记录强制性财务报表披露如何导致更保守和不太准确的信用评级。研究结果证实了经济理论,即如果公开披露信息排挤了私人信息的有效使用,可能会产生不利影响(Goldstein&Yang,2017;Morris&Shin,2002)。这种挤出效应背后的驱动力是知情的专业人士关心他们在不知情的决策者中的声誉(Scharfstein&Stein,1990;Morris,2001;Ottaviani&Sørensen,2006)。在CRA背景下,信用分析师不愿意在信用风险评估中使用私人信息,因为基于私人信息的评级失败比基于公共信息的评级失败更可能被归咎为错误分类(Mariano,2012)。公共信息不仅传播基本信息,还告知分析师其他市场参与者所知的信息,帮助他们预测他人的行为(Morris&Shin,2002)。通过关注相同的公开信息,分析师可以减少自己对潜在评级错误的责任。尽管从社会角度看效率低下,但这对关心声誉的分析师是理性的,类似于股票分析师追随主流观点的羊群行为(Trueman,1994;Hongetal.,2000)。因此,企业公开披露信息的要求将促使信用分析师战略性地调整其全权信用评估,在风险评估中更重视公开信息,而减少对保密信息的重视,导致信用评级的准确性下降。

除了由于私人信息未充分利用导致准确性下降外,分析师也更可能发布过于保守的评级。这种不对称偏见源于信用分析师因过于乐观的评级(如未能预测违约)受到的惩罚比因过于悲观的评级受到的惩罚更大(Boltonetal.,2012;Dimitrovetal.,2015;Xia,2014)。原因有二:首先,错过违约的成本更显著;其次,当公司违约时,客户最易察觉评级失败。因此,分析师特别不愿依赖与负面公开信息相矛盾的正面私人信息,导致平均评级更加保守。基于此,声誉问题假说预测:公开披露增加导致信用评级更保守且准确性下降;这些变化由分析师自由裁量评估的变化驱动,而非公司基本面或信息获取变化;分析师策略性增加负面公开信息权重,减少正面私有信息权重;且这些效应在声誉问题高的分析师中更明显。

文章的实证分析利用德国2007年监管改革作为自然实验。此前,私营有限责任公司(GmbH)自1987年起理论上需披露报表,但因缺乏执法,仅约5%的公司遵守(Bernard,2016;Brauer,2021;Breueretal.,2023)。2007年的执法变化迫使超过100万家公司首次公开披露报表。文章采用双重差分(DiD)设计,将受处理的德国GmbH公司与三个对照组比较:(1)德国无需披露的私营无限责任公司;(2)自1996年起即强制披露的奥地利私营有限责任公司;(3)改革前已自愿披露的德国GmbH公司。主要数据来源是曼海姆企业面板(MEP),包含德国最大CRACreditreform的信用评级数据、构建评级的基础信息(包括公开/私有财务数据)以及关键变量——信用分析师的自由裁量个人评估。这使文章能将分析师主观意见变化与企业基本面变化区分开。文章聚焦始终向CRA提供所需信息(无论公开与否)的公司,确保识别源于信息“公开化”而非“可获得性”变化。

本研究有助于关于公共信息披露如何改变信息环境并影响金融市场的更广泛辩论(Breueretal.,2018,2022;Goldstein&Yang,2017;Scharfstein&Stein,1990),揭示了强制披露通过引发分析师声誉担忧挤出私人信息有效利用、导致评级保守化和准确性下降的机制。研究结果为信用评级文献(Jeon&Lovo,2013)提供了新证据,支持声誉担忧驱动评级偏见的理论(Bouvard&Levy,2018;Mariano,2012),并识别了披露监管是导致评级保守化的一个新因素。

二、数据和识别策略

(一)数据

为了实证评估信用分析师在公司公开披露信息时如何战略性地改变其信用评级,文章利用了由莱布尼茨欧洲经济研究中心(ZEW)主办的曼海姆企业小组(MEP)。该数据库包含所有在德国运营的公司的信用评级。对文章的研究很重要,它还包括信用分析师用来构建这些信用评级的基础数据。

该数据最初来自德国最大的CRACreditreform。Creditreform定期筛选德国官方公司登记册,确保全面覆盖企业格局。自2000年以来,该数据库每年包含约300万家德国公司的公司层面数据。它包括所有上市公司的数据,以及在德国运营的几乎所有有限责任和无限责任私营公司的信息。

当Creditreform的一位客户要求为一家公司提供信用评级时,分析师会收集必要的信息来构建信用报告。信用报告中最重要的元素是信用评级,它反映了特定公司在下一年违约的可能性。出售给客户的所有评级都可以在文章的数据库中找到。MEP还包括用于构建评级的所有基础数据:(a)支付行为,(b)订单前景,(c)一般业务发展和增长,(d)财务报表信息,(e)年龄,(f)销售额,(g)员工,(h)生产力,(i)公平,(j)法律形式,以及(k)行业和区域信息(Creditreform,2020年).这些信息是从公共来源(例如公司网站、公开的财务报表和法庭案件)和私人来源(例如通过私人渠道披露的管理报告或财务报表)收集的。非公开信息是通过与经理的访谈获得的,并辅以来自客户和供应商的数据(例如,有关公司付款行为的数据)。

为了确定相关的违约概率,Creditreform采用了信用风险模型,该模型包含上述所有要素,包括缺失信息指标。此外,分析师独立检查所有可用信息,以对特定公司的信誉进行单独评估。所有这些要素都被分配权重并组合起来以确定最终的信用评级。公司的支付行为和信用分析师的酌情评估最为重要,各占约25%(Creditreform,2020)。其他每个风险因素的权重都在5%左右。在线附录提供了一个虚构公司的例子。该模型与其他CRA使用的评级方法非常相似,分析师对最终信用评级有相当大的影响。

(二)机构环境

为了实证检验财务报表披露对信用评级的影响,文章使用了源自欧盟指令2003/58/EC的准自然实验。该指令要求所有欧盟成员国在2007年1月1日之前建立电子公司登记册,目标是以电子方式向公众提供所有公司财务报表。2007年之前,欧盟已经要求私营公司向公众披露年度财务报表。然而,在德国,这一要求并没有得到执行。在2007年之前,只有约5%的有义务公布年度财务报表的德国公司实际上向公众披露了其财务报表。

当德国实施《商业、公司和协会电子登记册法案》(EHUG)以符合欧盟指令2003/58/EC时,它也开始强制披露财务报表。这导致通过基于网络的平台提供的可用财务报表大幅增加。如果一家公司在财政年度结束后一年内未提交财务报表,联邦司法办公室将启动行政程序,处以2500至25,000欧元不等的罚款。公司继续每六周被罚款一次,直到其财务报表在电子登记册中可用。事实证明,执法实践的这种强有力的改变非常有效。法律修改两年后,出版率从大约5%上升到90%以上(Bundesanzeiger,2011年)。现在每年公布100多万份财务报表,可通过联邦政府网站轻松查阅。

重要的是,执法变化并没有显着增加公司的合规成本,因为德国的会计和税务报告非常一致。此外,公司通常已经有现成的财务报表,并应要求通过私人渠道向利益相关者披露,包括向CRA披露。3信用分析师的主要转变是财务信息公开。然而,披露改革是否影响了CRA的商业模式和对信用评级的需求,仍然存在一个悬而未决的问题。来自Creditreform网站的描述性证据表明,信用报告的价格保持相对稳定,从2005年的58欧元到2012年的64.90欧元不等。每家公司的价格都是一样的,无论它是否公开披露财务报表。文章的数据库显示,随着时间的推移,可用的信用评级数量也保持相对稳定。这表明,尽管有更多、更容易访问的公共信息,但信用报告仍然被当今许多银行和公司视为宝贵资源。然而,Creditreform的年度报告显示,其客户数量略有下降,从2002-2006年的128,000家下降到2008-2012年的125,000家。这种下降表明,至少对于某些客户来说,公开的财务报表可以作为评估公司信誉的适当替代方案。

(三)识别策略

为了确定财务信息披露对信用评级的因果影响,文章采用了DID研究设计。文章受到处理的集团由德国有限责任公司组成,其法律形式为GmbH和GmbHCo.KG。这些公司在法律修改前没有向公众披露财务报表,但从2007年起被要求披露财务报表,并且实际上确实这样做了(即大约95%的有限责任公司在德国运营)。文章将这组处理的公司与三个不同的对照组进行了比较:(1)德国无限责任公司;(2)奥地利有限责任公司,以及(3)在执行变更前已经自愿披露其财务报表的德国有限责任公司。

根据先前的研究,文章首选的对照组由无限责任公司组成(Breuer等人,2022年;Breuer等人,2023年)。这些公司是一个自然的控制群体,因为在监管变化之前和之后,它们都不需要公开披露财务报表。文章特别关注法律形式的OHG和KG的无限责任公司,因为它们在销售、员工和生产力方面表现出相似的公司特征,并且与有限责任同行在相同的行业和地区运营。此外,这两个集团的公司都定期与各种供应商和银行合作,为他们提供类似的激励措施,向业务合作伙伴和CRA提供信息。尽管法律地位不同,但无限责任公司和有限责任公司的所有者通常需要提供个人抵押品来获得贷款,从而提高了两组公司之间的可比性(Cerqueiro和Penas,2017)。

在文章的实证设计中,文章比较了在同一地区和行业运营的有限责任公司和无限责任公司。CRA的130个信用评级办公室中的每一个都拥有为在各自地区运营的公司出售评级的专有权,并雇用自己的分析师。通过在文章的分析中纳入县年和行业年固定效应,文章基本上确保了治疗和控制公司的评级由同一位分析师进行。

为了评估文章研究结果的稳健性,文章采用了两个替代对照组。第一个由奥地利有限责任公司组成,与德国同行(GmbH和GmbHCo.KG)具有相同的法律形式。影响德国公司的法律变化并没有改变对在奥地利经营的公司的要求。奥地利自1996年以来一直要求有限责任公司公开披露财务报表(Eierle,2008年)。此外,Creditreform也是奥地利的市场领导者,它使用相同的方法来构建对奥地利和德国公司的评级(Creditreform,2007)。奥地利和德国之间的地区差异可以忽略不计,因为两国都是欧盟的长期成员国,允许成员国之间资本、劳动力和货物自由流动。奥地利与德国一起形成了一个共同的市场,其GDP增长的平行趋势就证明了这一点。第二个替代控制组包括在执行变更前自愿向公众披露其财务报表的德国有限责任公司(约占德国所有有限责任公司的5%)。与奥地利公司的对照组类似,这组公司也承担有限责任,并在整个抽样期内向公众披露了财务报表。这两个替代对照组使文章能够评估结果的稳健性——例如,通过验证文章使用无限责任公司的主要对照组的结果不仅仅是由法律形式的差异驱动的。文章在表1中总结了治疗公司和对照公司之间的异同。

-表1-处理组和对照组概述

(四)示例构建

文章重点关注2007年法律变更前五年和法律变更后五年发布的公司的信用评级。这产生了一个涵盖2002年至2012年期间的面板数据集。该样本将于2012年结束,因为从2013年开始,很大一部分公司有资格向公众披露较少的信息。文章的基线样本包括上述经过处理的公司和对照公司。为了减轻潜在的混杂选择效应,文章将样本限制在法律变更之前和之后可观察到的公司,并且随着时间的推移没有改变其法律形式。此外,文章只保留关于信用分析师用于构建评级的所有变量的观察结果,没有遗漏信息。因此,文章只保留向CRA披露所有要求信息的公司(通过私人或公共渠道)。这种方法使文章能够排除信用评级的变化是由信息提供的变化驱动的(Breuer等人,2022年)。因此,文章利用的变化是,对于经过处理的公司,财务报表信息在2007年外生地从私人可用性转变为公开可用性。对于对照组的公司来说,同一组信息要么总是通过私人渠道获得,要么总是通过公共渠道获得。

为了提高可比性,文章进一步从样本中排除了最大的1%的公司。接下来,文章省略了德国和奥地利的有限责任公司,这些公司在被要求时没有向公众披露。同样,文章删除了自愿向公众披露财务报表的无限责任公司。最终样本由1,854,434个公司年度观察组成,包括205,947家处理公司和55,104家控制公司(包括4152家无限责任公司、8672家奥地利有限责任公司和42,280家德国有限责任公司)。

三、实证结果

(一)描述性统计

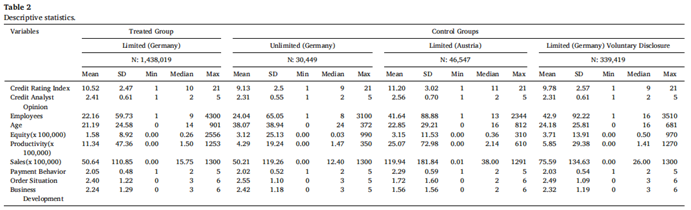

表2 给出了治疗和控制公司的描述性统计数据。受处理公司和无限责任公司的规模相当,平均员工约为22人,而员工人数为24人。自愿披露的奥地利有限责任公司和德国有限责任公司的规模大约是后者的两倍(员工人数分别为42人和43人)。受处理的公司平均年龄为21岁,与自愿向公众披露的奥地利有限责任公司和德国有限责任公司的平均年龄大致相同(分别为22岁和24岁),大约是德国无限责任公司平均年龄的一半(38岁)。以每位员工的总销售额衡量的劳动生产率中位数在所有样本中具有可比性。同样,被处理和控制的公司表现出与供应商相似的付款行为、相似数量的客户订单以及相同的业务发展前景。

-表2-描述性统计

此外,信用分析师对公司信用度的看法平均而言,治疗组和对照组相同。10为了比较各组的信用评级,文章遵循先前的文献,并按等级为每个评级分配一个数值,如下所示:AAA=1、AA+=2、AA=3、AA−=4、A+=5、A=6、A−=7、BBB+=8、BBB=9、BBB−=10、BB+=11、BB=12、BB−=13、B+=14、B=15、B−=16,CCC+=17,CCC=18,CCC−=19,CC=20,C=21。因此,信用评级指数范围为1至21。

文章样本中的公司平均具有投资级(即BBB-或更高)。与受处理的公司(BBB-)相比,自愿披露的无限责任公司和有限责任公司的评级(BBB)平均高出一个档次,而奥地利有限责任公司的评级(BB+)则差一个档次。

(二)披露监管对信用评级的影响

1.对信用评级的影响

为了系统地检查财务报表披露对信用评级的影响,文章采用了DiD回归。根据Jiang等人(2012)、Baghai等人(2014)和Xia(2014),文章使用具有以下规范的OLS回归模型:

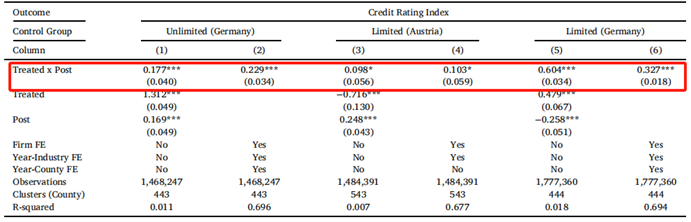

文章对这个模型进行了三次不同样本的估计。每个样本包含处理组以及第2.3节“识别策略”中列出的三个对照组之一。Credit Rating Index表示企业i在t年获得的信用评级,范围从1到21(即AAA至C级)。Treatedi是虚拟变量,表示该企业是否在2007年后开始公开财务报表;若企业未改变披露策略则取零。Postt自2008年起为1,标志着首次财务报表公开。标准误差按县进行聚类。在另一种模型设定中,文章还引入了企业固定效应以控制(未观测到的)企业间时间不变异质性(如不同法律形式),同时引入县-年固定效应和行业-年固定效应以控制跨年份、县别及行业的宏观经济差异。最终得到以下模型设定:

表3显示了结果。在不同的样本中,文章一致发现,在披露监管后,公司平均获得的评级更为保守。当文章包括公司和年度固定效应时,文章的结果在质量上也相似。边际效应的平均值表明,大约四分之一的公司在被要求公开披露财务报表后评级下降了一个档次。

-表3-报告监管和信用评级

综上所述,文章的研究结果表明,披露监管会导致信用评级大幅下降。平均而言,当公司被要求向公众披露信息时,它们会被分配更差的信用评级。

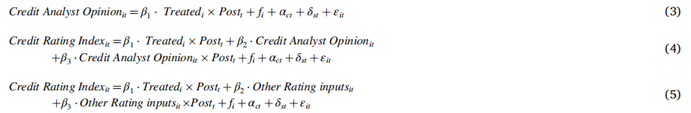

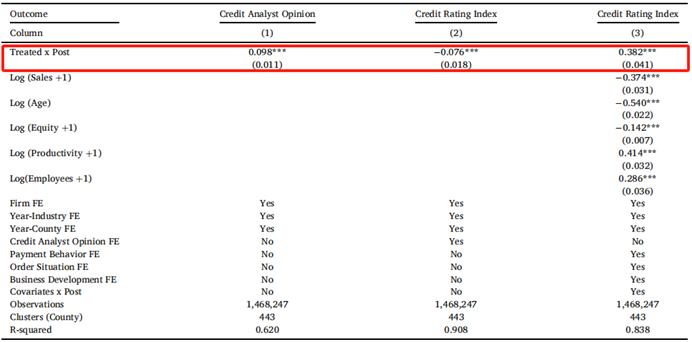

此前的结果与信用分析师出于声誉问题在披露监管后提供更保守评级的观点一致。然而,对信用评级变化的另一种潜在解释是,披露监管(或围绕法律变化的同时发生的事件)对企业产生了真正的负面经济后果,进而导致企业信用度的实际变化。如果是这种情况,文章可能会错误地将信贷评级的估计变化归因于信贷分析师的声誉问题。由于公司基本面的变化,较低的评级将是合理的。然而,声誉问题假说预测,无论公司基本面如何变化,信用评级都会发生变化。为了确定文章的结果是由公司特征的变化驱动的,还是仅与信用分析师的更保守的评估有关,文章估计了以下三个模型:

公式(3)研究了披露监管对分析师对公司信用度的个人判断的影响.分析师的个人判断是决定最终信用评级的主要因素之一,应该考虑所有可用的私人和公共信息。与其他CRA类似,分析师的个人判断解释了大约25%的公司信用评级的可变性。如果声誉问题导致信用评级下调,文章预计会发现信用分析师在披露监管后会给出更保守的意见。

公式(4)检验了信用分析师意见的变化是否决定了信用评级指数的变化。如果分析师的个人判断推动了文章之前的结果,文章预计一旦文章控制了分析师个人判断可能发生的任何变化,信用评级下调的增加就会减弱。

公式(5)测试了Creditreform信用评级模型中使用的任何其他元素是否会改变文章在表3中记录的影响。因此,根据Creditreform,最后一个规范控制了所有其他可用的信用评级输入:销售额、员工、年龄、生产力、股权、支付行为、订单情况和业务发展。由于文章在回归中包括了固定效应,因此文章还控制了其他方面,例如法律形式、行业和时间不变的区域差异。

表4总结了结果。表4中的第1列显示,信用分析师对企业财务透明度的提高提供了更差的信用意见。在第2列中,文章在估计披露监管对信用评级的影响时控制分析师意见的变化。随着文章的DiD估计的系数大幅下降,信用分析师个人评估的变化似乎推动了文章在表3中记录的不太有利的信用评级。系数的符号甚至从正转为负,这表明如果分析师没有向相反的方向修正个人观点,信用评级会因披露监管而提高。在表4的第3列中,文章不控制信用分析师的意见,但控制信用改革用于构建评级的所有其他信息。综上所述,这些结果表明,评级下调的估计是由信用分析师个人评估的变化推动的,而不是由公司基本面的变化推动的。

-表4-报告监管和信用分析师意见

3.匹配样本、随时间变化的影响和平行趋势假设

如果分析师对声誉的担忧变化推动了文章的业绩,文章也预计这种影响将随着时间的推移保持不变。文章通过使用系数重新估计文章的DiD模型来实证检查随时间的影响在法规变化前后的每一年单独添加。

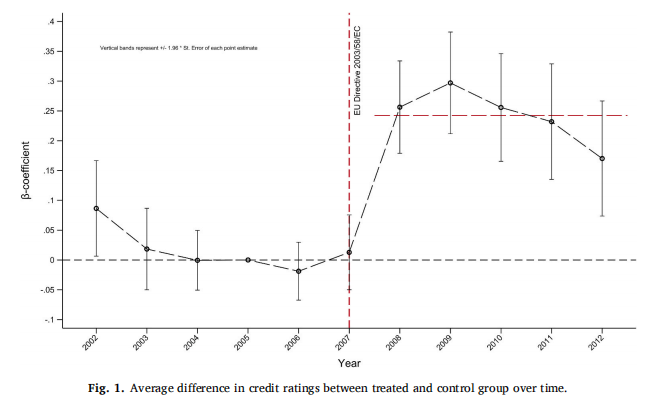

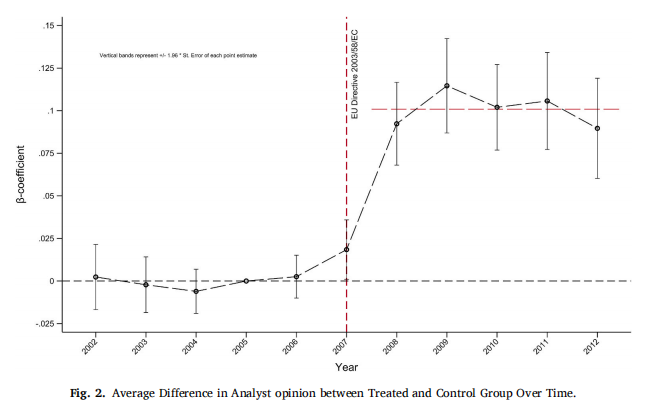

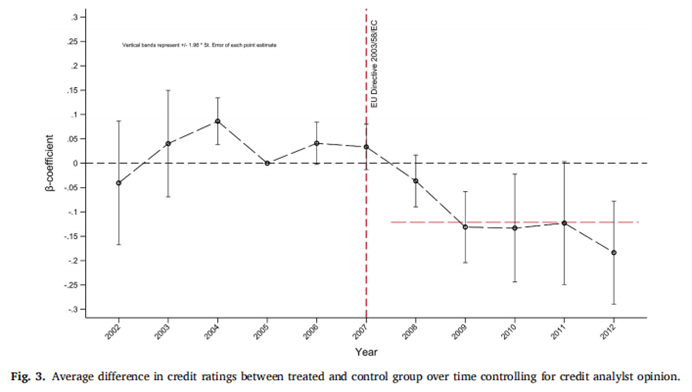

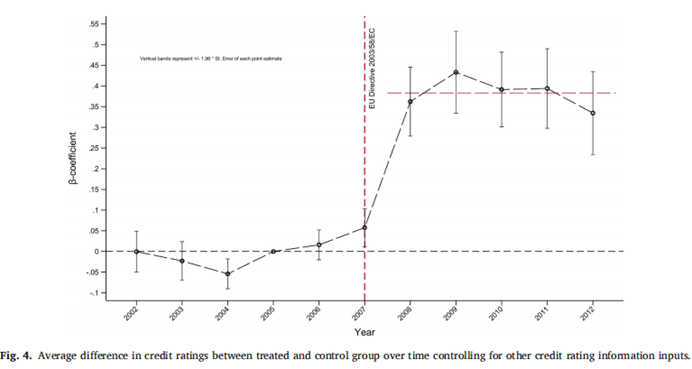

图1、图2、图3、图4给出了结果,表明改革后,估计的影响随时间保持相对恒定。在所有模型中,文章还发现2007年之前接受治疗的公司和未接受治疗的公司之间在经济上差异不显着,支持平行趋势假设。然而,文章确实注意到图2、图4中2007年的略有上升。尽管这可以解释为违反了平行趋势,但它更有可能表明一部分经过处理的公司早期自愿遵守(Bernard等人,2021 年)。这种解释与德国从业者文献一致,该文献报告称,尽管德国公司从财政年度结束到提交财务报表之间通常会延迟一年,但一些德国私营公司已经在2007年下半年主动提交了财务报表。

-图1-随着时间的推移,治疗组和对照组之间信用评级的平均差异

-图2-随着时间的推移,治疗组和对照组之间分析师意见的平均差异

-图3-随着时间的推移,治疗组和对照组之间信用评级的平均差异控制信用分析意见

-图4-随着时间的推移,治疗组和对照组之间信用评级的平均差异控制了其他信用评级信息输入

因此,文章的主要发现可以总结如下:一旦公司开始向公众披露,它们就会获得明显更差的信用评级(图1)。当文章检查对信用分析师意见的影响时,也观察到了类似的效果,信用分析师的意见是影响最终信用评级的主要输入之一(图2)。一旦文章控制了信用分析师意见的变化,文章的模型表明信用评级实际上会有所提高(图3)。换句话说,在公开披露监管之后,公司平均获得的评级更为保守,而这种影响完全是由分析师对公司信用度的个人评估的变化驱动的。图4进一步证实了文章的主要发现。如果文章控制用于构建最终评级的所有其他信息,这并不能解释图1 所示的信用评级保守主义的变化。综上所述,这些结果表明,信用评级的变化并非由企业基本面的变化驱动,而是由分析师主观意见的变化驱动的。

(三)信用评级的准确性

如前所述,声誉问题假说的另一个后果是评级的准确性下降。准确性降低的证据将进一步排除分析师观点变化和观察到的评级下调是合理的观点。

为了实证检查披露监管后评级准确性的变化,文章采用了Baghai等人(2014年)的方法。具体来说,文章研究了披露监管对违约和公司对供应商付款行为的影响。如果文章观察到违约率下降和支付行为改善,这将进一步支持信用分析师提供的过于保守的评级的论点,相对于公司的客观违约风险来说是不合理的。相反,违约率的增加表明,较低的评级可能是由于对公司实际信誉的正确更新信念的合理性。

作为替代检验,文章遵循 Cheng和Neamtiu(2009) 以及 Dimitrov等人(2015),研究财务报表公开后I类和II类错误的可能性如何变化。如果披露导致信用分析师的信用度评估得到改善,文章预计这两种错误类型都会下降。根据之前的文献,文章将II类错误定义为公司获得投机性评级(即信用评级为BB+或更差),但该公司在明年没有违约。当分析师提供投资评级(即信用评级为BBB-或更高)但公司在明年违约时,就会出现I类错误。如果声誉问题假设成立,文章预计II类错误将会增加。

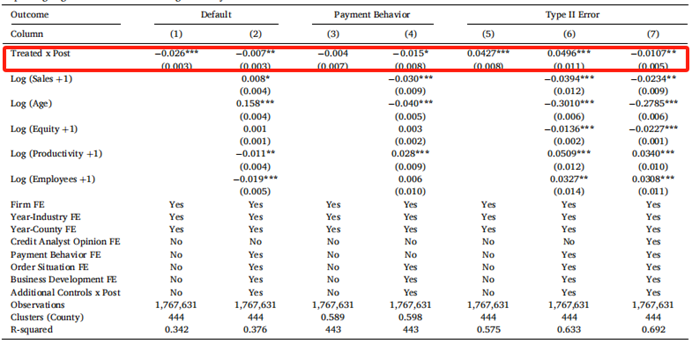

表5支持了披露引起的信用评级下调是没有根据的观点。披露财务报表的公司违约的可能性较小(第1栏和第2栏),尽管有记录表明其评级有所下降(见上文表3)。如果有的话,公司的支付行为似乎也有所改善(第3栏和第4栏)。这些发现强化了信用分析师在披露监管后提供过于保守的评级的观点。

-表5-报告监管和信用评级准确性

第5列和第6列显示,在法律修改后,经过处理的公司发生II类错误的可能性要高出9%(平均绝对边际变化为4.27个百分点)。第7栏显示,一旦文章在分析中控制了分析师的意见,披露效应的方向就会逆转。这些结果证实,信用分析师更保守的观点推动了II类错误的增加。事实上,文章的研究结果表明,由于披露监管(例如,支付行为的改善和违约率的降低),公司的信誉得到了提高。这与先前记录改进披露监管对资本市场的各种好处的文献一致。然而,这些好处似乎并没有体现在更好的收视率上,因为声誉问题的负面影响大于积极影响。

(四)底层机制

1.挤出私人信息

接下来,文章研究分析师在评级中往往会犯过于保守的错误这一发现背后的潜在机制。如前所述,理论模型预测,公开披露信息可能会产生不利影响,因为它排挤了私人信息的有效使用。发生这种情况是因为知情的专业人士关心他们在不知情的决策者中的声誉。信用分析师可能不愿意使用他们的私人信息,因为基于私人信息的评级失败比基于公共信息的评级失败更有可能归因于所谓的错误分类。鉴于信用分析师因过于乐观的评级而受到的惩罚比因过于悲观的评级而受到的惩罚更大,文章预计分析师不太可能在评估中使用与公共信息积极偏离的私人信息。

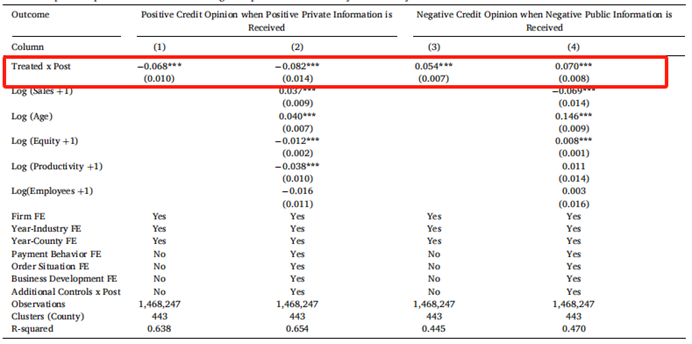

为了验证这一预测,文章利用分析师通过私人或公共渠道收到的信息,并研究来自这些来源的正面和负面信息如何影响他们的信用意见。文章构建了两个指标。如果分析师在收到积极的私人信号时提供积极的意见,则第一个等于1;否则等于零。文章将积极的私人信号定义为从供应商或银行收到的关于公司及时偿还债务的信息。其次,文章构建一个变量来衡量负面公共信息如何影响分析师的信用意见。因此,如果分析师在收到负面公开信号时提供负面意见,文章创建一个指标变量,该变量等于1,否则为0。负面公共信号由一个二分变量来衡量,当收入与上一年相比减少时,该变量等于1,否则为0。

表6显示了使用文章的基线DiD设计的结果。文章发现,分析师在观察到正面的私人信号时,对公司提供正面意见的可能性平均降低13.14%(在第2栏中,比样本平均值0.624下降了0.082),当他们观察到负面公共信号时,对公司提供负面意见的可能性增加31.53%(在第4栏中,比样本平均值0.222增加0.070)。这些结果与分析师在风险评估中使用与公共信息积极偏离的私人信息的可能性较小的观点一致,因为他们担心在发生评级失败时收到投诉。

-表6-信用分析师使用正面的私人信息和负面的公共信息

2.声誉问题

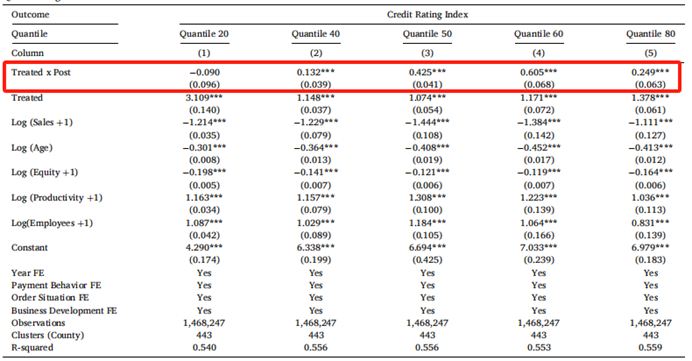

在表3和表4中,文章表明,平均而言,分析师在给出过于保守的评级方面犯了错误。文章预计,在声誉受损更有可能发生的地方,效果会更明显。如前所述,分析师特别担心错过违约。因此,当存在违约发生的现实可能性时,声誉问题特别可能表现出来。因此,对于AAA级公司来说,之前记录的影响可能会较弱甚至微弱,因为这些公司极不可能在一年内违约。同样,如果一家公司已经获得了高度投机性评级,这可能已经足以保护分析师的声誉。在这种情况下,分析师可能不会感到进一步下调评级的压力。因此,文章预计评级在投资/投机等级临界值附近的公司会发现更明显的影响,而评级分布尾部的公司可能不受影响。

为了评估文章是否在整个信用评级分布中观察到不同的影响,文章根据Meyer和Viscusi(1995)以及Parente和SantosSilva(2016)的方法估计分位数回归。表7报告了使用文章的主要对照组对分位数20、40、50、60和80的分位数回归。文章发现,对于信用评级较高的公司,影响微乎其微。随着评级量表的下降,这种影响逐渐增加,似乎在分位数60左右的公司中最为明显。当文章进一步降低评级等级时,公开披露对信用评级保守主义的影响再次变得不那么明显(第5栏,评级约为BB-的公司)。

-表7-分位数回归

3.职业问题

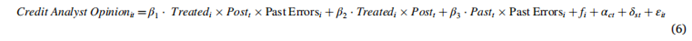

接下来,文章研究过去提供不准确信用评级的信用分析师是否更倾向于在披露授权后发表更保守的意见。文章预计这组特定的分析师面临提供更保守评级的压力,因为如果有任何其他客户抱怨他们的评级不准确,他们可能会担心失去工作。

文章的数据库缺乏信用分析师的标识符,但文章可以估计之前分析师在行业办公室层面的错误。Creditreform在德国设有130个当地办事处,每个办事处都有区域垄断权和专业分析师。文章通过计算每个办公行业集群内的错误来代理分析师的错误。鉴于每个办事处的专业分析人员数量很少,这应该近似于个别分析师的错误。在文章的DiD模型中,文章将此度量与Treated和Post变量进行交互,从而产生以下模型:

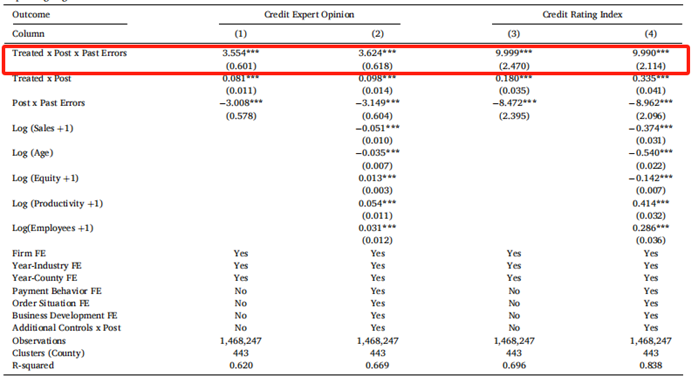

在式(6)中,Past Errors为2007年之前办公室行业集群内所有错误的总和,并按该办公室行业集群在该期间提供的所有评级进行缩放。表8 显示的结果与文章在表3 中的主要结果一样,表明信用分析师在披露监管后给出了更保守的意见。然而,对于之前犯过评级错误的分析师来说,这种影响要大得多。这与这样一种观点一致,即这群分析师将特别有动力避免因工作保障问题增加而对未来评级失败的指责。

-表8-报告监管和职业问题

(五)经济相关性

1.信用评级及其对企业获得债务的影响:随时间推移的敏感性检查

较低的信用评级通常会降低公司吸引外部资本的能力。然而,先前的研究也表明,债务收益率是由评级以外的因素决定的,市场参与者将评级保守主义视为债务定价时需要考虑的额外因素。如果信贷提供者意识到评级下调的增加是没有根据的,一旦公司被要求披露财务信息,他们可能会改变对信用评级的依赖。由于银行和供应商购买信用报告是为了确定他们提供的(贸易)信贷金额,因此文章预计(a)信用评级将与公司获得债务的机会高度相关,(b)如果信贷提供者认识到信用分析师提供的评级不太准确,敏感性将随着时间的推移而降低,以及(c)与贸易信贷对信用评级的敏感性相比,银行债务对信用评级的敏感性将下降得更厉害。这是因为贸易信贷提供者(通常是小型私营公司)通常缺乏财务专业知识和资源来验证信用评级的准确性。因此,他们不太可能认识到信用分析师提供的评级过于保守,因此倾向于根据这些保守评级授权信贷。

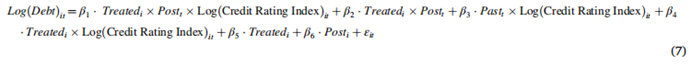

为了评估债务和信用评级之间的敏感性,文章利用了德国公司可用的资产负债表数据。文章估计以下DiD模型:

其中因变量Log(Debt)it代表t 年公司 i资产负债表上观察到的银行债务总额或贸易信用总额。文章采用信用评级指数的对数,以便可以将系数解释为弹性。该模型使文章能够评估债务和信用评级之间的敏感性如何随着时间的推移在治疗组和对照组之间变化。

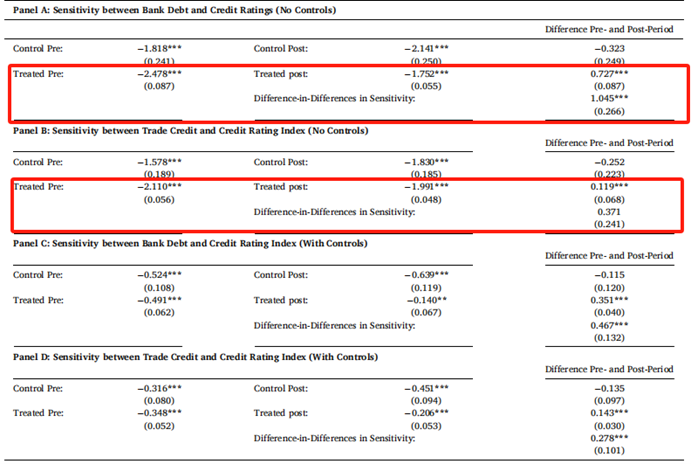

表9面板A和B显示,信用评级和债务之间的敏感性在所有情况下都是负的。因此,较差的信用评级始终导致处理和控制公司的债务量在前期和期后下降。更重要的是,经处理公司的评级与银行债务之间的敏感性平均下降了29%(表9图A;即从样本平均值-2.478增加0.727),而经处理公司的贸易信贷量对信用评级敏感性的下降幅度仅为6%(表9B面板;即,比样本平均值-2.110增加0.119)。相比之下,文章没有观察到对照组的敏感性有任何显着变化。同样,在比较贸易信贷和银行债务之间敏感性的DiD变化时,文章观察到与贸易信贷相比,银行债务的敏感性下降幅度显着更大(大约是贸易信贷的三倍)。

-表9-敏感性的变化——各组的平均边际效应

因此,文章的研究结果表明,当企业被要求披露财务报表时,银行债务和信用评级之间的敏感性会显着降低。贸易信贷量对信用评级的敏感性持续较强,这表明向更保守的评级的改变可能会导致这些公司的平均贸易信贷量下降。然而,值得注意的是,文章的结果报告称,贸易信用和评级之间的敏感性略有下降,尽管很明显。这表明一些贸易信贷提供者确实在披露监管后调整了对信用评级的依赖。然而,与贸易信贷相比,银行债务的增幅相对较大,这表明银行债务融资成为企业相对更重要的外部融资来源。这种从贸易信贷到银行债务的转变与银行和贸易债权人准确解释和利用更保守的信用评级的能力不同这一观点相一致。

七、结论

这项研究证明了德国引入强制披露制度如何影响公司的信用评级。与信用分析师越来越担心披露监管后所谓的评级失败的想法一致,文章发现分析师发布的评级更为保守。评级的变化似乎完全是由信贷分析师的酌情评估变化驱动的,而不是由公司基本面的变化驱动的。分析师在风险评估中降低对正面私人信息的重视,而增加对负面公共信息的重视,从而降低被指责评级失败的可能性。由于这些变化不能因基本面的变化而合理,因此评级准确性下降,错误违约警告的增加就证明了这一点。

信用评级和银行债务拨备之间的敏感性下降,而不成熟的贷款人似乎并没有在同样程度上改变他们对信用评级的依赖。这些结果表明,一些公司可能不太可能因分析师引发的评级下调而获得信贷,这凸显了披露监管对融资动态的切实影响。然而,值得注意的是,平均而言,在披露监管之后,公司的贸易信贷和银行债务都有所上升。这一观察结果表明,对信用评级的意外影响既不是透明度影响债务融资机会的唯一渠道,也不是主要渠道。

文章的研究结果要求对传统观点进行谨慎审查,即额外披露财务信息可以明确改善信息环境。似乎不仅要仔细考虑提高企业财务透明度的好处,还要考虑其意想不到的副作用。

鉴于文章的分析是针对德国机构环境和单一的CRA,需要更多的研究来评估文章研究结果的普遍性。然而,由于其他CRA遵循类似的商业模式,因此期望类似的机制适用似乎是合理的。未来的研究可以通过研究信用评级商业模式、财务透明度水平及其对不同类型资本提供者的影响之间的相互作用来进一步探索文章研究结果的边界条件。

Abstract:When firms are forced to publicly disclose financial information, credit rating agencies are generally expected to improve their risk assessments. Theory predicts such an information quality effect but also suggests an adverse reputational concerns effect since credit analysts may become increasingly concerned about alleged rating failures. We empirically examine these predictions using a large-scale quasi-natural experiment in Germany, where a new compliance regime required firms to disclose annual financial statements publicly. Consistent with the reputational concerns hypothesis, we find an average increase in credit rating downgrades that is entirely driven by changes in the discretionary assessments of credit analysts rather than changes in firm fundamentals. Following public disclosure regulations, analysts tend to give positive private information less weight in their risk assessments while assigning greater weight to negative public information. A final set of results indicates that professional credit providers recognize that the resulting downgrades are not warranted.