论文标题:The SOE Premium and Government Support in China’s Credit Market

中文标题:国有企业溢价与政府支持在中国信用市场中的作用

原文来源:GENG, Z. and PAN, J. 2024. "The SOE Premium and Government Support in China's Credit Market.'"Journal of Finance, 79: 3041-3103.

供稿:陈梦雪

封面图片来源:Pexels

编者按:

使用整合信用风险、流动性和救助的结构性违约模型研究中国的信贷市场,作者记录了价格发现的改善以及国有企业和非国有企业之间日益加深的分歧。在流动性恶化的情况下,政府救助的存在有助于缓解流动性驱动的违约加剧,使国有企业债券更有价值,并扩大了国有企业溢价。与此同时,政府支持重要性的增加使国有企业对救助更加敏感。而违约风险的增加,增加了非国有企业对信贷质量的敏感性。考察实际影响,作者发现非国有企业相对于国有企业的业绩严重恶化,扭转了非国有企业优于国有企业的长期趋势。

一、引言

国有企业(SOE)与非国有企业(non-SOE)共存构成了中国经济中最重要的分界线。在信贷配置方面,中国的国有企业已知拥有优先获取信贷的优势,尽管由于银行贷款这一主导信贷渠道的不透明性,文献中对实际规模的记录并不充分。由于缺乏这一关键数据,对于信贷错配的实际影响以及由此带来的福利损失的讨论是不完整的。此外,政府政策的变化可能会有意或无意地影响国有企业与非国有企业之间的相对信贷配置,使这一重要议题更加复杂。作者使用中国信用市场的定价信息来研究国有企业与非国有企业之间的信贷配置问题,并首次在文献中提供了关于这一重要议题的全面证据。作者绕过了银行贷款与影子银行体系,专注于信用市场。到2020年,该市场总量达4.5万亿美元,仅次于美国。不同于银行贷款,公司债券的市场定价完全由投资者权衡风险与回报所驱动,因此最能反映企业层面的信用状况。作者通过“国有企业溢价”(SOE premium)来量化国有企业在信贷配置中的优势,该指标被定义为在控制信用评级及其他债券和发行人特征后,非国有企业债券与国有企业债券之间信用利差的差异。由于信贷分配的动态性,从信用市场中获取的国有企业溢价信息不仅反映了信用市场本身的相对信贷配置,也反映了中国所有信贷渠道之间的相对配置状况。“国有企业溢价”指标反映出国有企业与非国有企业之间不断加深的分化。为了理解国有企业溢价的时间变化特征,作者构建了一个结构性违约模型,结合了信用风险、流动性与政府救助。在该模型中,尽管政府支持的强度保持稳定,其重要性和价值却显著上升,从而导致国有企业溢价急剧上升。该结果的核心在于政府救助概率与流动性驱动的违约之间的互动机制。从理论上看,作者的模型提供了一个重要观点:在全市场流动性恶化时期,政府救助的存在有助于缓解国有企业面临的加剧的流动性违约,而非国有企业由于缺乏政府支持而暴露于风险之中,造成两者之间的分化。本文受到关于SOE相关信贷错配及其对中国经济增长影响的研究启发。相较于以往主要聚焦SOE在银行贷款中享有的优待,作者的研究首次从信用市场定价信息切入,不受银行贷款配置不透明性的限制,从而更精确、快速地揭示SOE与非SOE之间的信贷配置差异。对中国政策制定者而言,作者的实证结果具有重要的警示意义。本文所揭示的国有企业溢价急剧扩大,可能对中国信用市场产生不稳定的影响,而非SOE相较SOE经营业绩的快速下滑,也呼吁在两者之间实现更平衡的发展。在资产定价领域,本文是首篇全面研究中国信用利差信息含量的文献。相比之下,美国市场已有大量文献将信用利差与信用质量联系起来(如Collin-Dufresne, Goldstein和Martin(2001);Campbell和Taksler(2003);Bao(2009);Bao, Pan和Wang(2011))。而在中国市场,相关系统研究仍较为稀缺,本文填补了该领域的空白。作者将政府救助概率引入He和Xiong(2012)的结构性违约模型,并据此构建统一模型进行实证检验,这是首次将信用风险、流动性与救助整合于统一结构模型的系统研究。与以往广泛采用的“降维”型方法不同,那些方法往往将流动性或救助作为信用风险之外的附加解释变量,作者的方法通过模型推导出的DM捕捉这三者的相互作用,从而更为一致且具有解释力。

二、中国信用市场与国企溢价

(一)中国信用市场与本文的数据样本

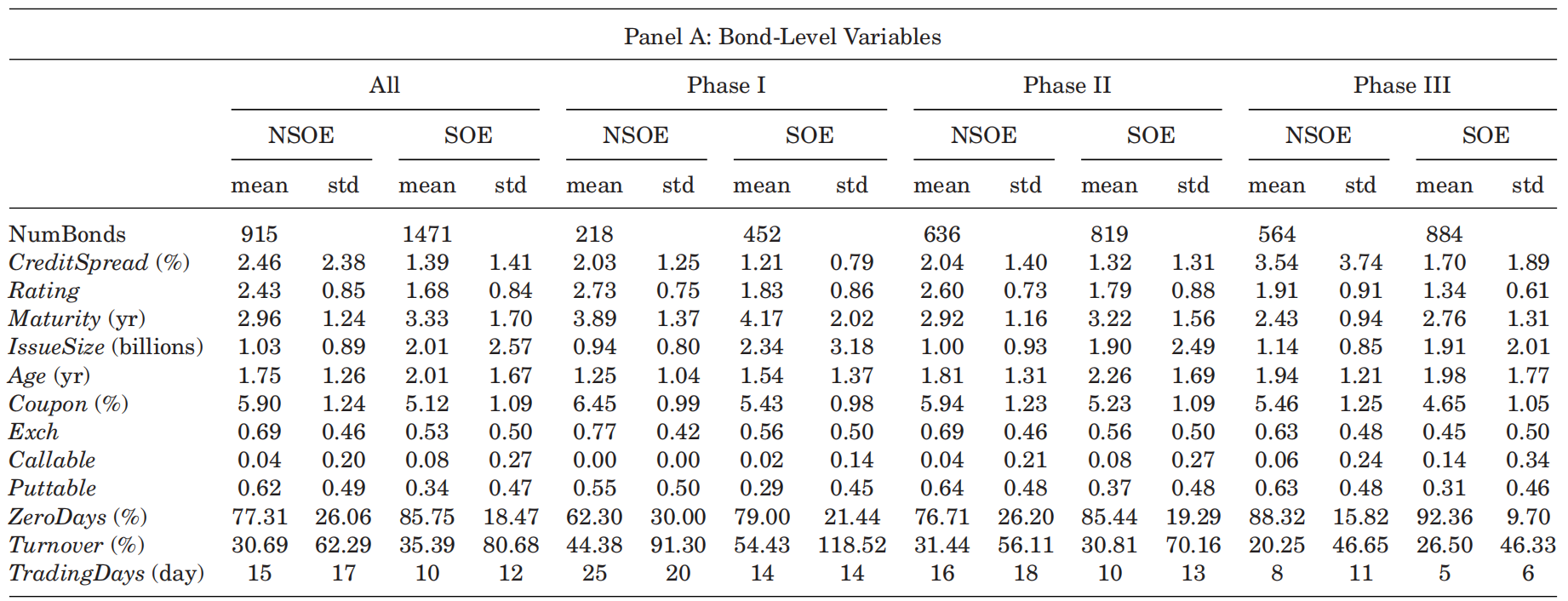

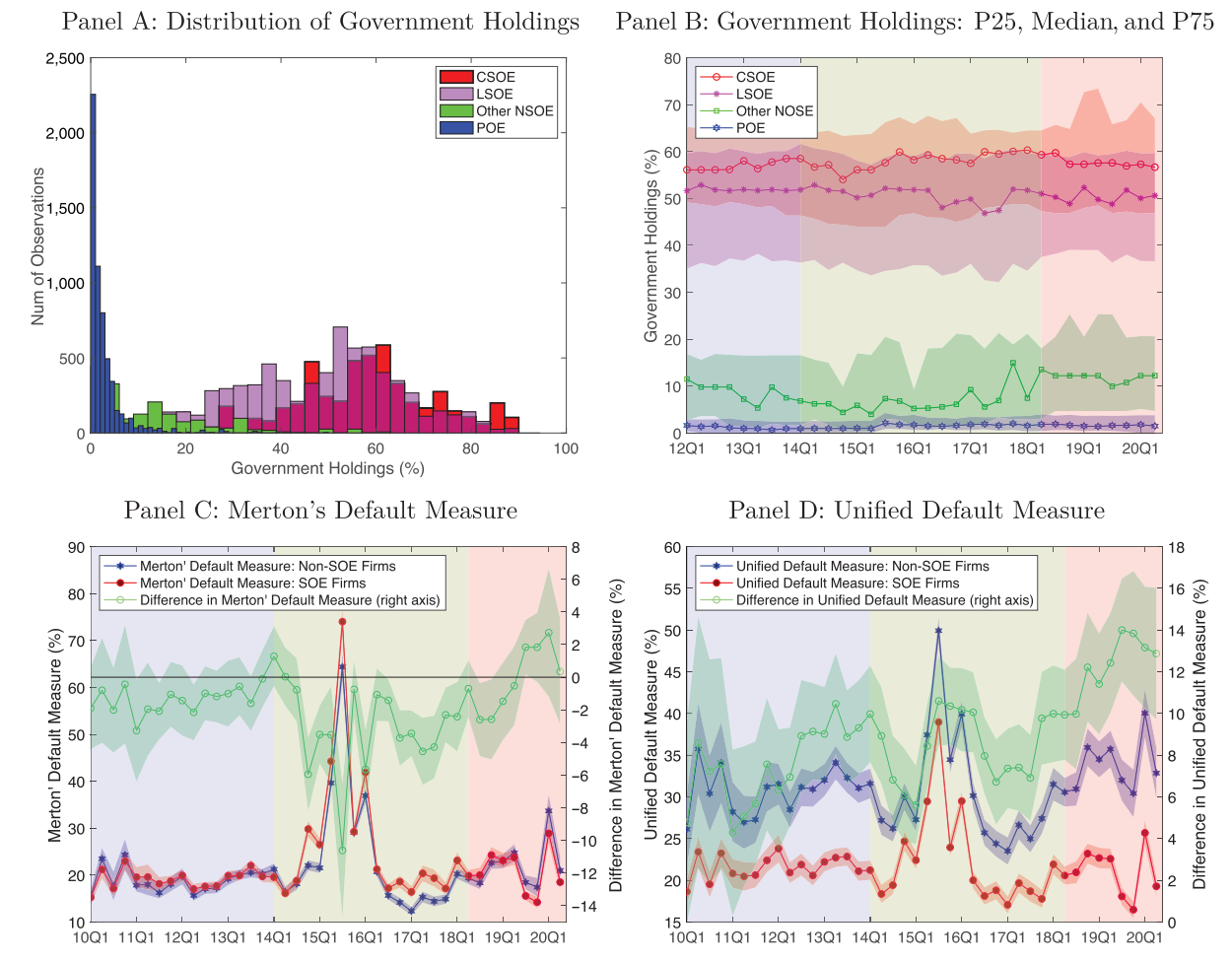

本文使用的债券和股票定价数据以及发行人层面的资产负债表信息来自Wind数据库。为了研究信用定价,本文构建了一个由国有企业和非国有企业发行的债券样本,其中包括交易活跃的股票和公司债券。具体来说,本文的样本包括非金融公司发行的固定利率债券,不包括期限少于一年的债券、发行人在一个季度内在股票市场上交易少于10个交易日或在一个季度内缺少财务报表的债券、沉没债券和违约债券。为了防止潜在的数据错误或异常值影响本文的结果,作者将信用利差缩小到样本的0.5%和99.5%。本文的样本期从2010年1月1日到2020年6月30日。在2010年之前,中国的信贷市场还不够发达,没有足够数量的非国有发行人进行实证分析。作者通过中国信贷市场的两个标志性事件进一步将样本期分为三个子期:2014年3月4日的首次违约和2018年4月27日发布的资管新规。因此,第一阶段,从2010年第一季度到2013年第四季度,涵盖违约前时期;第二阶段,从2014年第一季度到2018年第一季度,捕捉了第一波违约,主要发生在产能过剩行业的非上市公司中;第三阶段,从2018年第二季度到2020年第二季度,涵盖监管后时期,当时发生了第二波也是更严重的违约浪潮,主要发生在非国有发行人中。本文债券级别数据总结在表I的面板A中,包括季度债券价格、债券特征和债券交易信息。对于定价数据,我们使用每只债券本季度的最后交易价格来计算其季度到期收益率。按照市场惯例,作者以国家开发银行(CDB)债券为参考曲线,计算信用利差为公司债券收益率与和相同期限的国开行收益率。对于信用评级,作者将样本与Wind的评级数据集合并,该数据集更新了中国主要评级机构的评级变化。作者通过将1分配给AAA,2分配给AA+,3分配给AA,4分配给AA-,等等,将字母等级转换为数字。与非国有企业债券相比,国有企业债券通常具有更高的信用评级、更大的发行规模、更长的期限和更低的票面利率,而且它们往往发行时间更早、存续期更长。

-表1- 描述性统计:用于信用定价实证检验的公司债券样本

中国有相当数量的公司债券附带嵌入式期权,其中最常见的两种形式是赎回权(call)和回售权(put)条款。回售债券赋予投资者在到期前特定日期以面值将债券卖回给发行人的选择权,使得这类债券价格更高、收益率更低;而赎回债券则赋予发行人这一选择权。在行使回售或赎回权时,发行人通常还可以在预设范围内调整票面利率,以使债券对投资者更具或更少吸引力。由于非国有企业更倾向于发行带有回售条款的债券,从理论上讲,这种期权的存在会降低非国有企业的信用利差,从而降低估算出的国有企业溢价,并对本文的研究结果产生偏误。作者在实证估计中通过为相关债券设置回售(Puttable)和赎回(Callable)虚拟变量,以调整这类期权效应。中国债券市场的另一个独特特征是银行间市场与交易所市场在交易场所中的同等重要性,前者主要由大型机构投资者参与,后者则以中小投资者为主。这与美国公司债市场主要通过场外交易进行不同,中国的银行间市场和交易所市场在债券交易中均占有显著市场份额。作者使用虚拟变量Exch来指示观察到的债券价格是否来自交易所市场,以控制两类市场在投资者行为和监管机构方面可能存在的差异。最后,作者报告了债券交易相关变量,以反映市场的整体流动性状况。与美国市场类似,中国的公司债券平均而言也很少交易。如表I所示,非国有上市企业的债券每季度平均交易天数为15天,而国有上市企业的债券为10天。与非国有企业相比,国有企业债券的交易频率更低,但换手率更高。表I的面板B总结了发行人层面的股权信息。与非国有企业相比,国有企业平均而言具有更大的股权规模、更低的股权波动率、更高的杠杆率和更低的资产增长率。

(二)中国信贷市场中的国有企业溢价

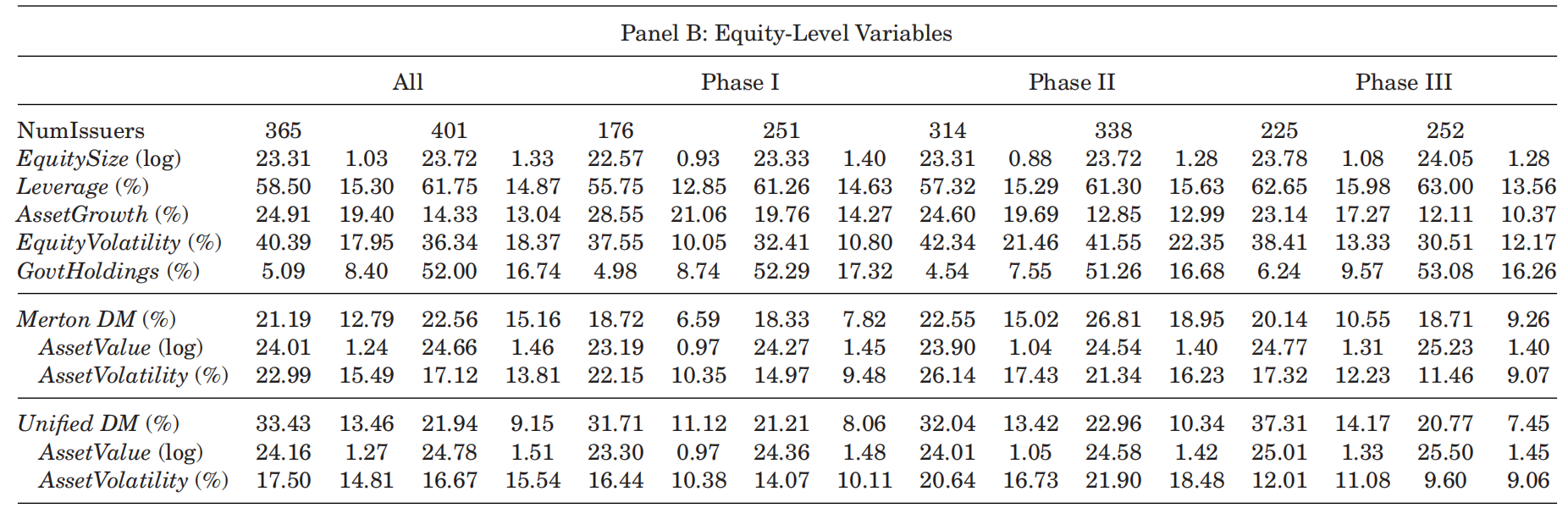

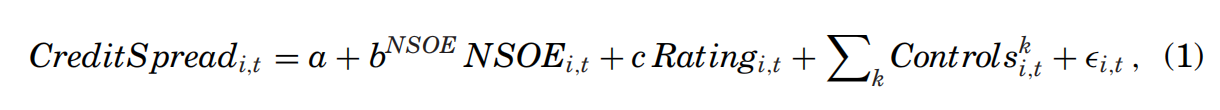

作者通过在控制债券评级以及其他债券和股权特征后,估计非国有企业债券与国有企业债券之间信用利差的差异,来衡量“国有企业溢价”(SOEpremium)。以债券i在季度t的信用利差为因变量,作者进行如下季度面板回归分析:

其中,按季度更新的NSOE虚拟变量在非国有企业发行人中取值为1,在国有企业中取值为0;相应的回归系数bNSOE即衡量“国有企业溢价”(SOEpremium)。除了信用评级外,回归中还控制了以下变量:债券期限、发行规模、债券存续时间、交易所市场虚拟变量、嵌入式期权(如回售权与赎回权)、流动性指标,以及已上市公司股本规模的对数值。此外,作者引入季度固定效应和行业固定效应,以控制信用利差中可能存在的市场整体波动和行业差异影响。

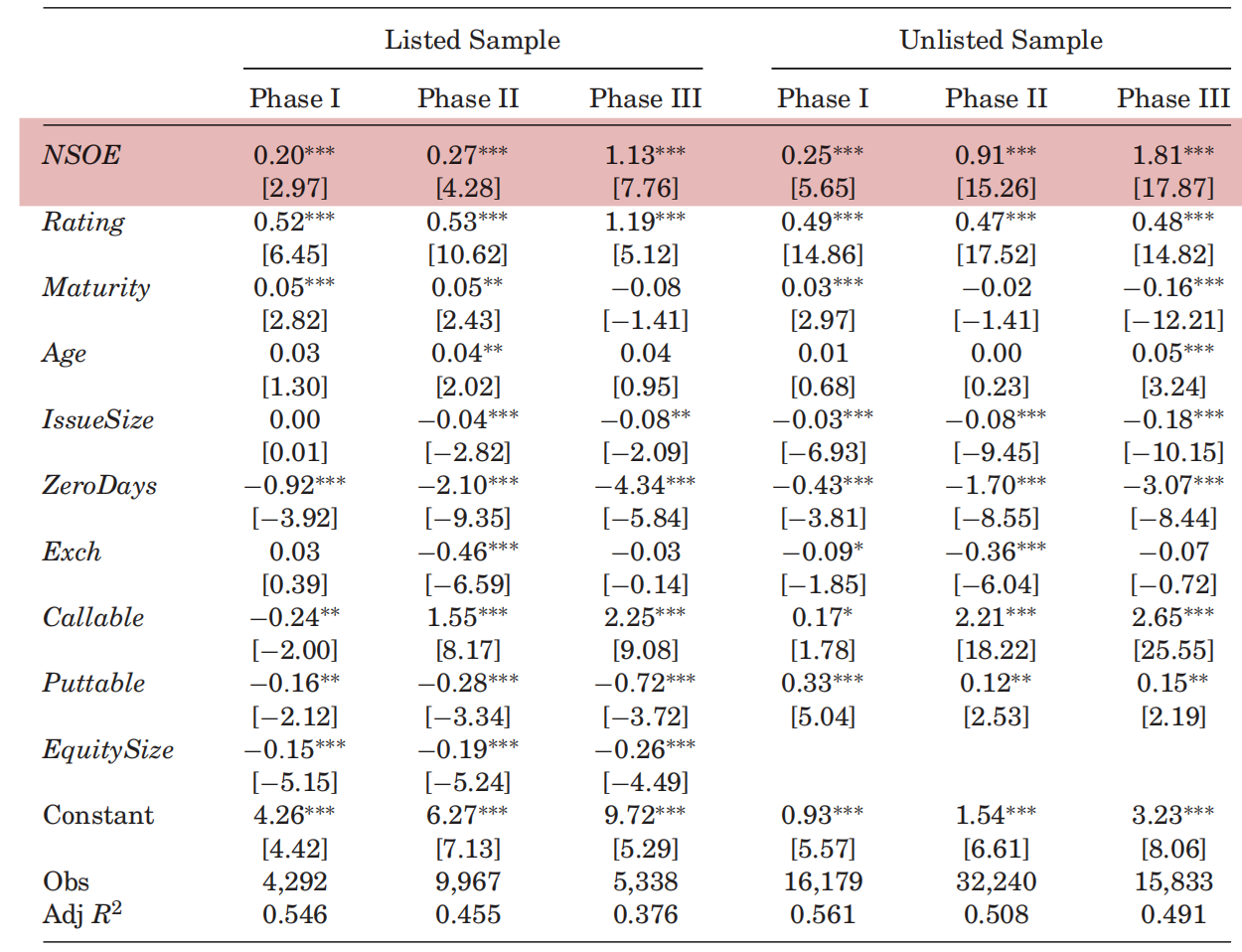

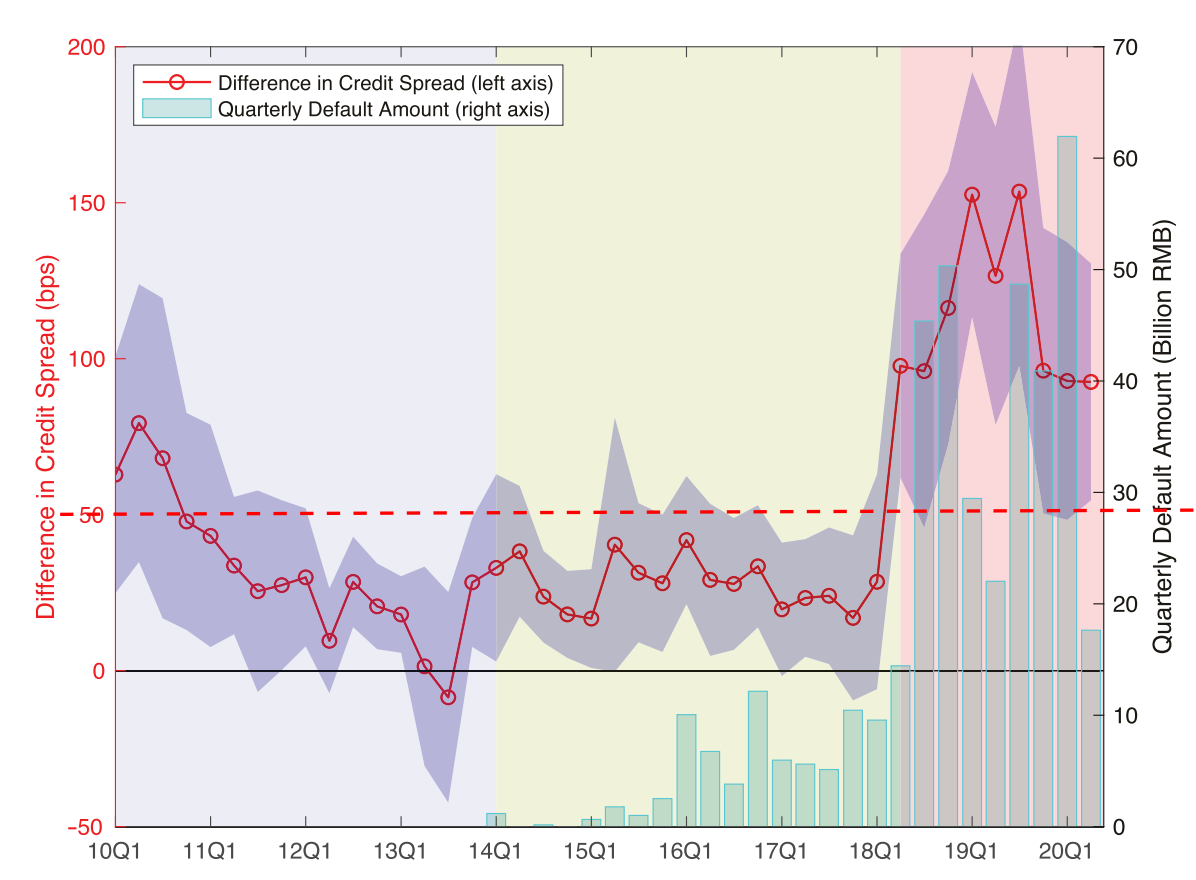

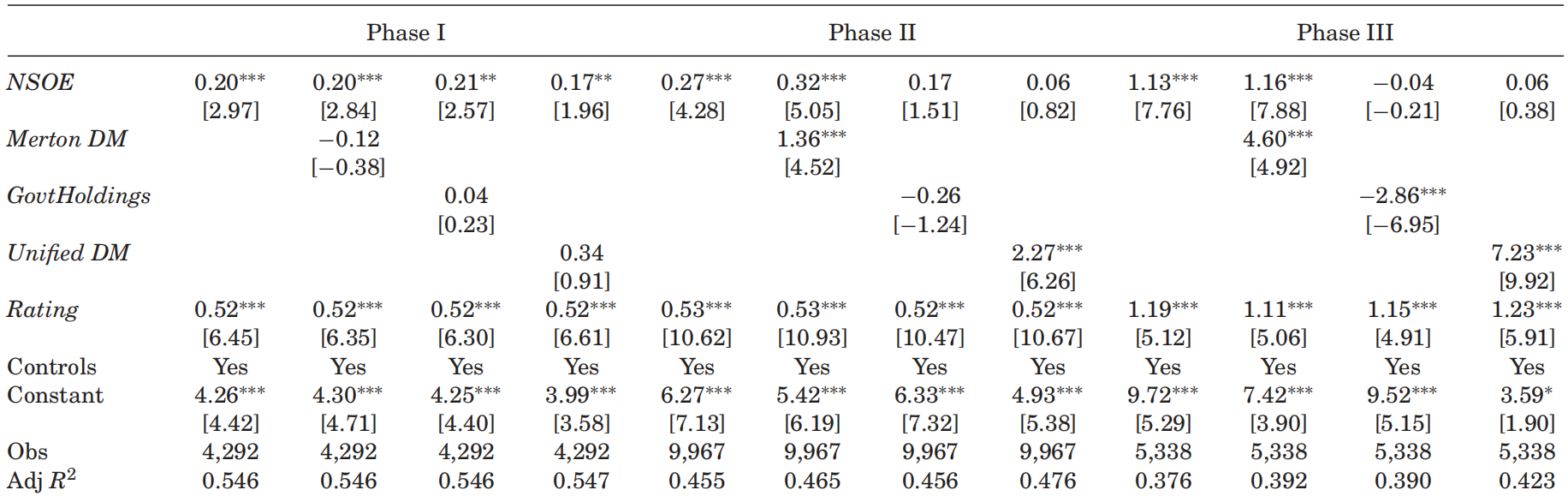

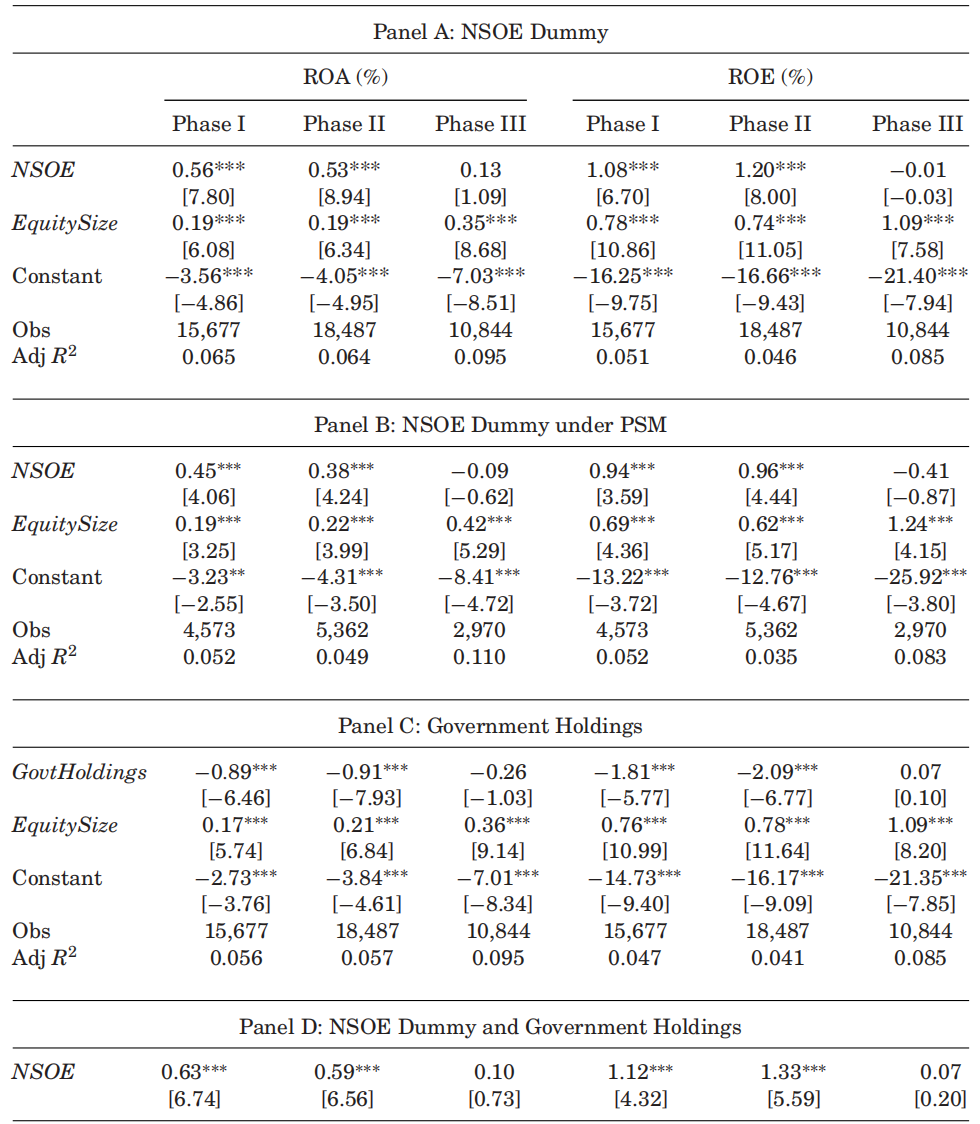

回归结果总结见表II,t值以方括号标示,标准误采用按季度和债券双重聚类的方式进行调整,以控制信用利差中横截面和时间序列上的相关性。在2018年第二季度之前,上市公司样本中的国有企业溢价在阶段I和阶段II分别估计为20个基点和27个基点。在控制信用评级、债券特征以及公司规模等因素后,国有企业发行人平均比非国有企业享有约20个基点的溢价。考虑到在这一时期内,信用评级上调一个等级通常会带来约50个基点的信用利差下降,这种融资成本差异在经济上具有重要意义。图1展示了国有企业溢价的季度时间序列。在2018年第二季度之前,SOE溢价大致波动在20个基点左右,大多数时间低于50个基点,且2014年第一季度首次违约的出现似乎并未对SOE溢价产生明显的不利影响。表II还报告了非上市企业发行债券的SOE溢价:在阶段I为25个基点,阶段II上升至91个基点,阶段III进一步升高至181个基点。与上市公司样本相比,非上市企业的SOE溢价自阶段II开始上升,出现在2014年首次违约之后,这与第一波违约主要发生在非上市企业中的事实一致。

-表2- 衡量国有企业溢价

图1的背景中绘制的是信用市场每季度的违约总金额。在2014年第一季度之前,中国信用市场几乎没有出现违约事件,这也强化了债券投资者“刚性兑付”会始终存在的根深蒂固信念。2014年首次违约的出现,标志着这一信念开始动摇。第一波违约大约出现在2016年第一季度,主要集中于非上市发行人,季度违约金额在不到10亿元至122亿元人民币之间,考虑到2016年信用市场总规模高达16.1万亿元人民币,这一违约金额相对较小。从2015年第二季度到2016年第三季度,非上市国有企业所受影响大于非上市非国有企业,特别是产能过剩行业中的非上市国企。自2016年第四季度起,信用市场的违约总额开始减少,非上市国企在违约中的占比也迅速下降,从2016年第三季度的83%减少至2016年第四季度的10%。此后,非国有企业成为违约的主要承担者。

-图1- 国企溢价

(三)信用收紧流动性恶化

在中国,非金融企业可以通过三个相互关联的渠道进行债务融资:银行贷款、信用市场和影子银行。相比于中国金融体系中占主导地位、但信息不透明的银行贷款,信用市场的兴起为企业提供了一种成本更低、信息更透明、资源配置更高效的融资新渠道。对于中国的资产管理行业来说,信用市场的发展也拓展了其投资边界,提供了一种全新的资产类别,介于收益较低、风险较小的政府债券与收益较高、风险较大的股票市场之间。事实上,中国境内信用市场的扩张与快速增长的资产管理行业的需求密切相关。

1. 2018资管新规

2018年4月,监管部门发布《资管新规》,其主要目的是遏制影子银行的过快增长,降低系统性金融风险。从长期看,该新规的出台旨在规范资产管理行业的运作。新规要求资产管理产品采用净值化管理,取消摊余成本法;禁止向投资者提供刚性兑付(保本保收益);限制资产与负债期限错配的范围;禁止多层嵌套、资金池操作和通道业务;并收紧合格产品与合格投资者的定义范围。虽然2018年《资管新规》的直接目标是影子银行体系中的资产管理行业,但由于这些机构在信用市场中占据主导地位,监管所引发的流动性冲击几乎立即传导至信用市场。

《资管新规》通过直接和间接渠道影响债券市场的流动性。特别是,新规禁止资管产品投资于非标资产,间接影响了那些依赖影子银行体系续作债务的企业(尤其是非国有企业)的融资能力。此外,新规大幅削弱了资产管理产品的吸引力,限制了受监管资产管理机构延迟风险暴露的能力,并迫使这些机构在投资中更重视安全性而非收益性。结果是,受监管影响的资产管理机构在中期票据(MTNs)市场和公司债市场中的持仓占比明显下降。鉴于信用市场的透明度远高于银行贷款和影子银行体系,2018年的信用收紧所带来的流动性冲击,在信用市场中体现得最为明显。换句话说,虽然本研究的实证证据聚焦于信用市场,但由于三大信用渠道(银行贷款、信用市场、影子银行)之间的高度关联,2018年《资管新规》引发的信用紧缩,实质上影响了整个经济体的信用和流动性环境。

2. 2018年新规后的债券流动性、发行、违约

为了更好地理解2018年《资管新规》引发的流动性冲击与2018年第二季度之后国有企业溢价急剧上升之间的关系,本文借鉴了He 和 Xiong(2012)的分析框架。根据He 和Xiong(2012)的理论,流动性恶化、再融资风险上升及违约率上升是其模型的关键含义。我们在下文依次提供相关实证证据:

第一,流动性(Liquidity)。我们采用Bao、Pan和Wang(2011)提出的基于价格的流动性指标,计算月度债券级别的gamma值,定义为log收盘价日变动(pt)的协方差的相反数,即-cov(pt, pt-1)。为保证估计的可靠性,需每月至少有10对pt和pt-1数据,导致大部分债券被筛除,因此我们所估算的gamma主要代表样本中流动性最好的债券。为了比较评级和期限相似的SOE与非SOE债券,我们选取评级在AA至AAA、期限在2至5年之间的债券进行分析。结果显示,在阶段II期间,SOE和非SOE债券的gamma值相近,且SOE略低,表明其流动性略逊。然而,在2018年第二季度之后,gamma值急剧上升,说明整体市场流动性恶化。具体来说,如图IA.1的Panel A所示,从阶段II到阶段III,非SOE债券的平均gamma从0.07上升至0.27,而SOE债券仅从0.09上升至0.17。这表明非SOE债券的流动性恶化程度为3.8倍,而SOE债券为1.9倍。考虑到这是在最具流动性的债券样本上进行的估计,整体市场的真实情况可能更为严峻。

作为补充,我们也使用季度换手率作为较间接的流动性指标。表I显示,从阶段II到阶段III,非SOE和SOE债券的季度换手率均有所下降,且非SOE的交易活跃度下降更为明显:阶段II时,两者平均换手率均为31%;而在阶段III,非SOE降至20%,SOE为27%。这些结果均支持《资管新规》之后市场流动性恶化,且非SOE受影响更大。

第二,再融资风险。我们比较《资管新规》前后SOE与非SOE在信用市场上的新债发行情况,发现非SOE新发行占比明显下降,反映其在债务续作方面面临更大困难。以AA至AAA评级样本为例,非SOE新发债券占比从2018Q2之前的39.1%降至之后的19.4%。图IA.1的Panel B显示,控制公司规模和行业后,非SOE与SOE的平均发行规模差距自2018Q2起显著扩大。此外,债券发行的信用评级标准也有所提高:阶段II到阶段III,非SOE的平均数值评级从2.4降至1.6,SOE从1.7降至1.3(数值越小表示信用等级越高),表明部分非SOE已失去进入债券市场的能力。这些都反映了《资管新规》之后,非SOE获得债务融资的可达性显著下降。

第三,违约。从2018年第三季度开始,非SOE出现前所未有的违约情况。此前未受2016年第一波违约冲击的上市非SOE,在2019年第四季度占信用市场违约总额的37%。同时,违约总额也显著上升:从2018Q2的144亿元增至2018Q4的超过500亿元。虽然这一规模相较于整个信用市场仍然较小,但超过90%的违约发生在非SOE发行人中,清晰地表明这类主体更为脆弱。我们进一步计算用于信用定价分析的样本债券的一年期违约率,发现上市非SOE的违约率从2018年前的不足5个基点迅速上升至2018Q2的35个基点;相比之下,上市SOE的违约率仍维持在约2个基点的极低水平。

总的来说,2018年《资管新规》对公司债市场产生了深远影响,包括流动性恶化、债券市场融资难度加大、违约频率上升等现象。更重要的是,这些冲击在非SOE身上表现得更为明显,突显出在流动性危机期间,政府支持的价值显著上升。再融资风险与政府兜底预期之间的互动机制进一步强调了SOE债券在缓解流动性引发的违约风险中的作用。

三、模型设计

(一)一个包含政府兜底的再融资风险模型

本文采用一个统一的分析框架,在He和Xiong(2012)的结构模型中引入政府救助机制。作者的设定直接沿用了He和Xiong(2012)的模型结构,以下该模型的基本框架。

1. 企业资产流程与债务结构

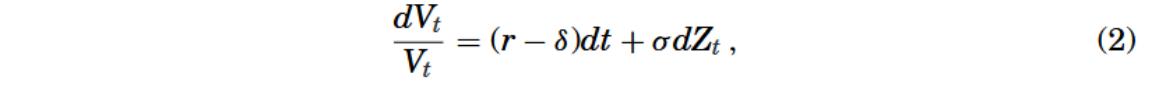

与He和Xiong(2012)一样,在风险中性测度下,企业的资产价值Vt遵循几何布朗运动,

其中r为无风险利率,Δ为现金支付率,σ为资产波动率,Zt为标准布朗运动。根据Leland和Toft(1996),公司承诺采用固定债务结构(C,P,m),其中m是公司连续发行的新债务的到期日,P是这一连续债券的总本金,C是总年息票。在任何时间t,债券的到期时间都是均匀分布的,因为公司发行新债券来展期到期债券,每年本金为P=P/m,息票支付为C=C/m。

2. 流动性冲击和债务展期

设d(Vt,m)为新发行债券的市场价格,用于用本金p置换到期债券。根据二级市场的流动性状况,d(Vt,m)可能不同于p。当d(Vt,m)<p时,公司会产生展期损失。He和Xiong(2012)通过流动性冲击的债券投资者对二级债券市场的流动性状况进行了建模,每个投资者都经历了一种特殊的流动性冲击,其到达时间由强度ξ的泊松过程控制。当流动性冲击到来时,投资者支付债券价值的k部分作为成本。

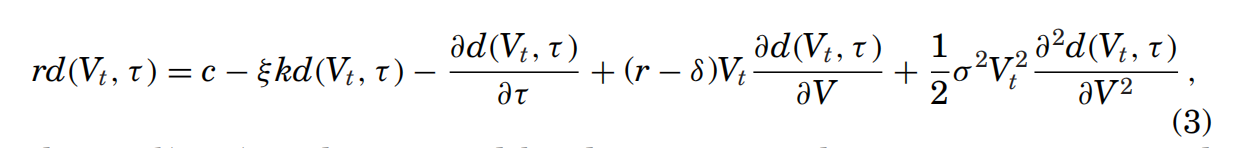

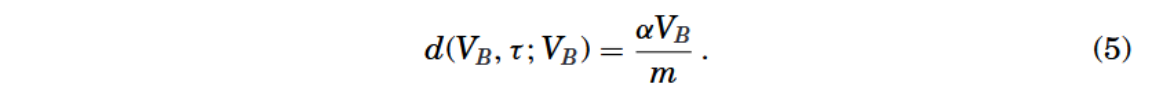

到期时间τ<m的债券的一个单位的估价遵循标准偏微分方程:

其中rd(Vt,τ)是所需的债券回报,c是息票支付,ξkd(Vt,τ)是流动性冲击造成的损失。最后三项是V的常用无穷小生成元。

在给定企业违约边界VBV_BVB的前提下,债券价格可以通过以下两个边界条件求解。以企业“存续”为条件,债券的定价需满足:

以到期时间τ的违约为条件,并假设回收率α,

3. 政府救助

相对于He和Xiong(2012)的原始设置,作者通过以下方式修改方程(5)中的边界条件

作者假设:在企业于τ∈[0,m]的任一时点违约的条件下,政府将以风险中性概率πg介入进行救助;一旦发生救助,政府将帮助企业向债券持有人全额偿还本金,从而避免任何效率损失。我们的政府救助设定类似于Berndt、Duffie和Zhu(2024),但不考虑对同一企业未来的再次救助。

引入政府救助机制后(见方程(6)),我们可以通过设定不同的救助概率πg,将国有企业与非国有企业区分开来。对于非国有企业,作者假设其救助概率始终为零,即πg=0,这使其回到He和Xiong(2012)所研究的无救助模型框架。对于国有企业,我们设定πg>0,且可以通过调整πg的大小来反映政府支持力度的差异。在给定违约边界VBV_BVB的情况下,参照He和Xiong(2012),我们可以利用方程(3)并结合边界条件(4)与(6),求解债券的价值。

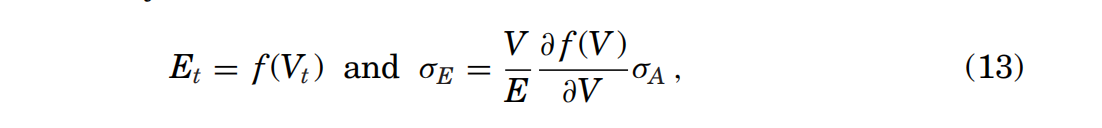

4.内生违约边界与国有企业溢价

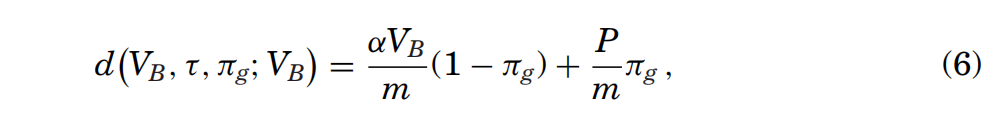

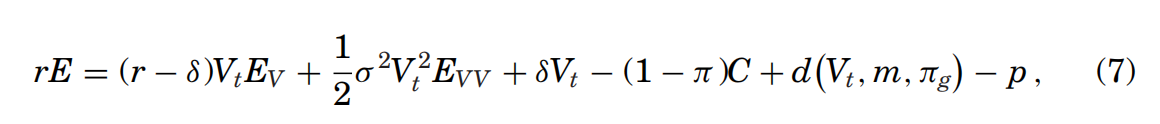

为了解内生违约边界𝑉B,我们需要计算股东的权益价值。由于二级债券市场出现流动性冲击,新发行的债券可能以低于面值的价格交易,股东必须通过增发股份来承担这一再融资损失。因此,再融资损失会计入股东权益价值,从而影响其违约决策。当股东权益价值降至零时,企业将发生违约,股东选择不再继续履行债务义务。记E(Vt)为资产价值为𝑉𝑡的股东权益价值,违约发生的条件为:E(𝑉B)=0。根据He和Xiong(2012),股东权益的估值满足以下偏微分方程:

其中,rE表示股东要求的回报率。等式右边的前两项表示资产价值变动带来的股东权益预期变化;δVt表示企业的现金流;(1−π)C为税后票息支付(coupon payment)。最后也是最关键的一项,d(Vt, m, πg)−p表示由股东承担的债务再融资收益或损失(roll over gain/loss)。

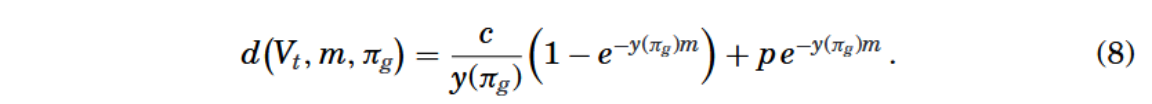

正如He和Xiong(2012)所指出的,由于股东权益估值函数依赖于债券估值函数d(Vt, m, πg),而后者又需在给定违约边界VB的情况下由方程(3)解出,因此从方程(7)求解股东权益价值是一个具有挑战性的过程。幸运的是,我们对He和Xiong(2012)模型的修改并未改变其求解方法。按照他们附录中的推导,我们可利用相应的边界条件,从方程(7)解出股东权益价值E(Vt)。违约边界VB可以通过光滑贴合条件(smooth-pasting condition)E′(VB)=0来求解。将求得的VB代入债券定价方程(3),我们可以获得债券价值d(Vt, m, πg)的封闭解。对于带有救助概率πg的债券,其对应的收益率y(πg)表达式为:

考虑两只具有相同债务结构的债券,唯一的区别是其中一只是由具有救助概率πg>0的国有企业发行的,而另一只是由救助概率为πg=0的非国有企业发行的。“国企溢价”被定义为这两只债券收益率之间的差值。

命题1:国企溢价(SOE Premium,简称SOEP)被定义为:SOEP=y(0)−y(πg)

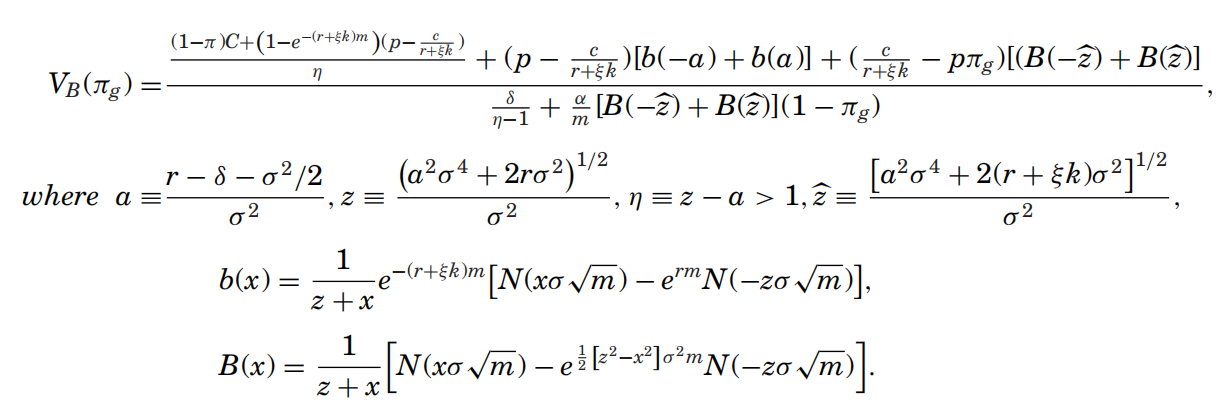

其中,y(πg)是根据公式(3)、(4)、(6)和(8)解得的,并且内生的破产边界VB(πg)表示为:

国企溢价的关键决定因素之一,是政府救助与流动性驱动的信用风险(即“展期风险”)之间的相互作用。在此框架中引入救助概率πg,作者揭示了中国信用市场特有的一种“发行人间差异”的新形式。在作者的模型下,具有正向救助概率πg的国企发行人比救助概率为零(πg=0)的非国企发行人更安全,违约概率更低。这种“安全性”的价值可以通过公司债市场中的“国企溢价”直接衡量。随着流动性状况的恶化(即ξ上升),政府救助在缓解上升的展期风险方面变得更加重要,国企溢价也相应上升。(二)模型校准为了以数值方式说明政府救助概率与流动性冲击之间的相互作用如何影响债券定价和国企溢价,我们对模型进行校准,借用He和Xiong(2012)的参数设定,并做出轻微调整以匹配我们的样本。作者将在第四部分中对模型进行更全面的估计。

在一般环境设定中,我们将无风险利率设为r=4%,税率τ=25%。在公司层面,我们设定违约下的债券回收率α=50%、股息支付率δ=2%,以及资产波动率σ=15%(根据表I估算)。对于债券市场的流动性,我们设定交易成本参数k=1.0%,流动性冲击强度参数ξ=1。在债务结构方面,我们设定债券期限m=1,当前企业基本面价值V0=100,年度票息支付C=2.59,债券平均面值P=49.64。在这一组基准参数下,根据He和Xiong(2012)的模型,新发行的一年期平价债券的信用利差为150个基点,相当于一只政府不救助(即πg=0)的非国企债券。

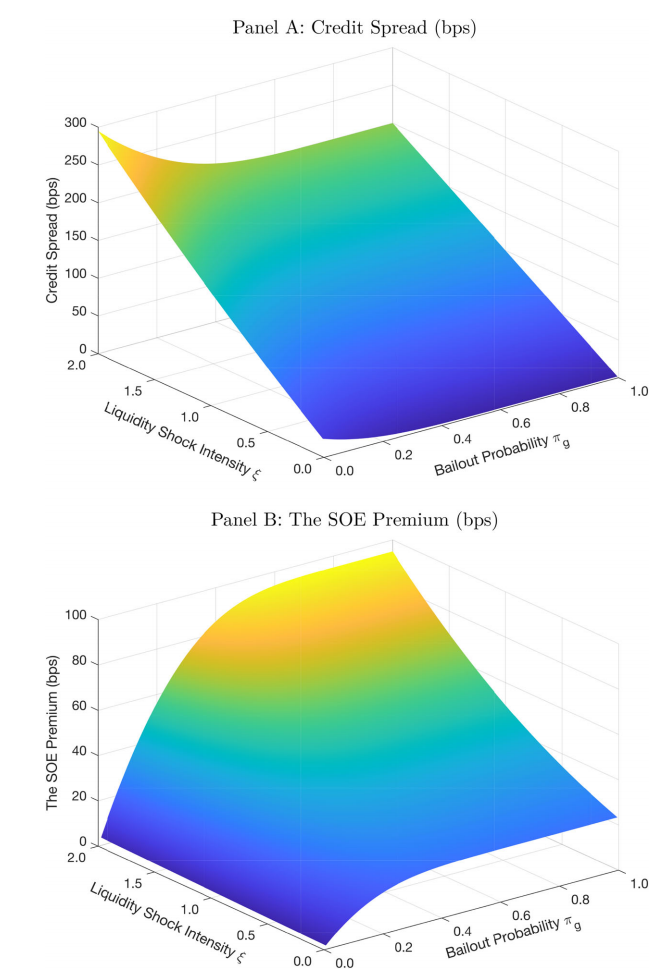

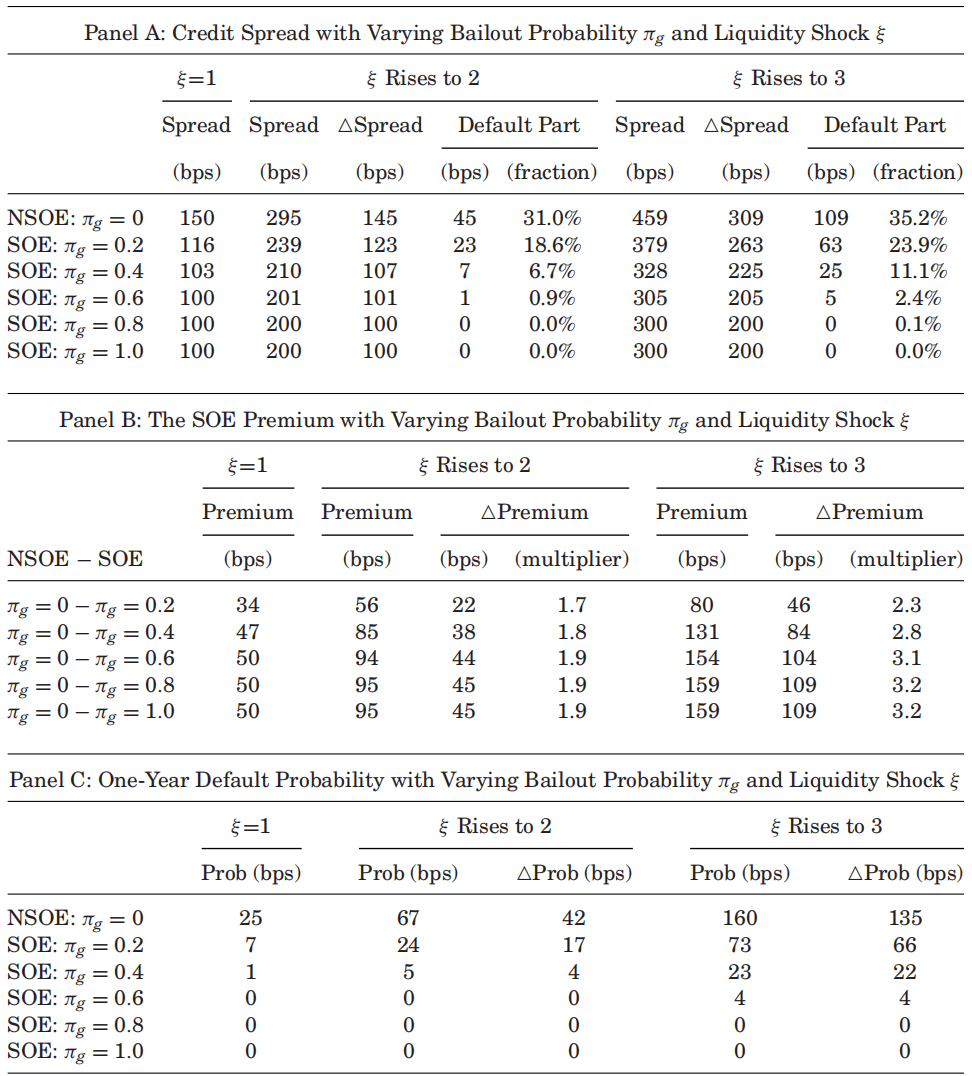

尽管流动性驱动违约的影响已在He和Xiong(2012)中得到了充分研究,我们模型的新颖之处在于政府救助与流动性驱动违约之间的相互作用。在固定基准参数的基础上,我们变动模型中两个关键参数:救助概率πg和流动性冲击强度ξ,并分别在图2的Panel A和Panel B中展示信用利差和国企溢价的变化。与作者的直觉一致,信用利差随救助概率πg增加而下降,随流动性冲击强度ξ增加而上升。更重要的是,信用利差对救助概率πg的敏感性在ξ较小时较弱,但在ξ增大时则显著增强。如Panel A所示,当ξ=2时,信用利差与救助概率之间的凸性关系在πg=0附近尤为明显。将这一现象映射到我们的设定中,即救助概率为零的非国企与具有正向救助概率的国企之间的对比,我们发现:随着整体流动性状况因ξ增至接近2而恶化,国企与非国企债券的信用利差都会上升,但由于ξ与πg之间的非线性相互作用,非国企债券的信用利差上升幅度更大,从而产生急剧扩大的国企溢价。

同样的现象也出现在表III的Panel A中,我们在其中报告了由具有不同救助概率πg的企业发行的债券的信用利差。聚焦于救助概率为πg=0的非国企债券和πg=0.6的国企债券,我们可以看到,当ξ=1时,非国企债券的信用利差为150个基点,国企债券为100个基点。相应的国企溢价为50个基点,如表III的Panel B所示。当ξ从1增加到2时,非国企债券的信用利差上升至295个基点,而国企债券上升至201个基点,导致ξ=2时的国企溢价达到94个基点,几乎是ξ=1时的一倍。需要强调的是,在我们当前的模型校准中(以及之后的实证估计中),国企和非国企债券使用的是相同的流动性参数。因此,流动性不足本身并不会直接影响国企溢价。相反,国企溢价随ξ增大而上升的结果,是由救助概率与流动性驱动违约之间的相互作用所推动的,这正体现了我们模型的核心机制。在面对同样的流动性冲击时,非国企由于缺乏政府救助,更容易受到流动性驱动违约的影响;而政府支持能够减轻国企的展期风险,使其更为安全。在极端情形下,若πg=1,则不会发生流动性驱动违约,因为无论ξ有多大,政府都会进行救助。在这种情况下,信用利差对ξ的敏感性将仅取决于纯粹的流动性通道。

表III的Panel C进一步展示了救助概率对流动性驱动违约的影响,其中报告了不同πg下模型所推导出的一年期违约概率。在计算实际违约率时,我们根据表I,将实际概率下的资产增长率设为μ=15%。与He和Xiong(2012)中流动性驱动违约的结果一致,随着ξ上升,国企和非国企的一年期违约率都会增加。但反映救助与流动性驱动违约之间的相互作用,我们发现,非国企债券的一年期违约率对ξ的变化反应更为强烈,远高于国企债券。

表III的Panel D显示了债券期限m如何影响国企溢价。为简明起见,我们将国企的救助概率固定为0.6,非国企为0。当ξ=1时,可以看到,随着期限增加,国企溢价逐渐下降,说明在展期压力较大的情况下,国企溢价更加明显。更重要的是,在ξ=2(高流动性冲击)和ξ=1(低流动性冲击)之间,国企溢价的差异随着期限的缩短而增大,即展期压力越大,救助效应越显著。这一结果与He和Xiong(2012)的主要直觉是一致的。

进一步超出πg=0的非国企与国企的二元划分,我们的模型还对具有πg>0的国企之间的信用定价差异提供了启示。正如图2的PanelB所示,在给定ξ的情况下,当πg接近1时,国企溢价对救助概率的敏感性趋于平缓。当ξ较低时,这种“平台期”出现在靠近πg=0的区域,表明政府支持的价值可以用一个虚拟变量近似,类似我们模型中的“非国企虚拟变量”。也就是说,在流动性冲击较弱时,是否具有政府支持是决定性因素;但随着ξ的上升,这一转折点逐渐远离πg=0。例如,在ξ=2时,国企溢价在πg∈[0,0.4]区间内快速上升,随后趋于平缓。这表明,当ξ较大时,简单的“是否为国企”已不足以判断其国企溢价的大小,反而是政府支持的强度(即πg的具体数值)变得至关重要。这一观察在我们实证研究国企债券的价格发现,特别是2018年“新规”前后的分析中,具有重要意义。

-图2- SOE溢价的模型校准

四、信贷定价的实证检验

本节将我们的模型应用于实际数据分析,首先构建了模型隐含的DM指标,该指标将模型中的三个核心要素——信用风险、流动性风险和政府支持——统一整合为一个综合衡量标准。随后,作者检验模型对信用定价的解释力,包括对国企溢价的解释以及对价格发现机制的研究。

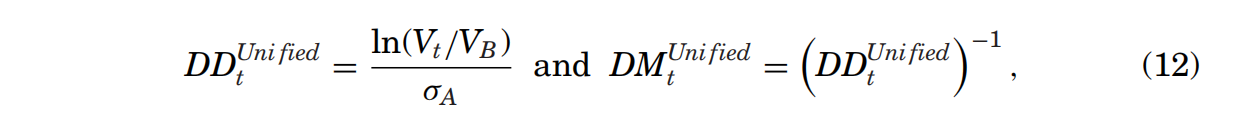

(一)模型隐含的DMs

违约距离(DD)的概念最早由Merton(1974)提出,并由穆迪KMV(Moody’s KMV)推广开来。DD以标准差为单位,衡量一家企业当前资产价值与其违约边界之间的距离。在结构性违约模型的指导下,DD提供了一种有效且规范的方法,用于衡量发行人层面的信用质量。在本文的实证研究中,作者使用的是DM指标,即DD的倒数。DM越高,表示企业越接近其违约边界,违约的可能性也就越高。

-表3- 校准结果

在每个季度t,针对每个发行人i,我们通过将该企业在季度t的资产负债表和股权信息输入模型,构建其实证DM值DMt,i,并由模型返回其隐含的DM。我们首先从Merton模型下的DM出发,随后构建我们模型所隐含的DM,将发行人层面的政府支持(即πg)和宏观层面的流动性状况(即ξ)纳入考量。我们将其称为统一DM(unified DM),因为它将信用风险、流动性风险和政府支持的信息整合为一个综合指标。

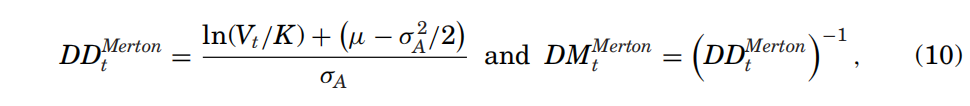

1. Merton模型下的DM

在Merton(1974)的结构模型中,实际概率测度下的一年DD为:

其中,Vt表示公司在时点t的资产价值,μ是其资产增长率,σA是资产波动率,K是违约边界。在Merton模型中,违约边界是一个外生设定,等于公司未偿债务的面值。尽管从信用定价的角度来看,真正起作用的是风险中性下的违约距离(即将μ替换为无风险利率r),但我们遵循通行做法,在DM中仍使用发行人层面的资产增长率μ。实证结果表明,资产增长率在横截面信用定价中具有重要信息价值。

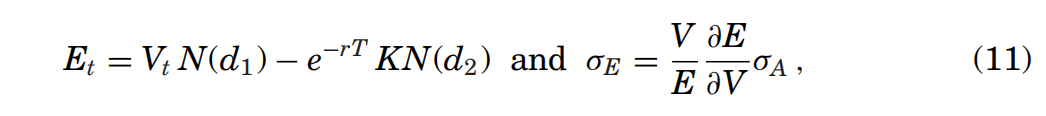

按照穆迪KMV的方法(参见Kealhofer和Kurbat,2001),我们通过同时求解以下非线性方程组,来估算公司的资产价值VVV及其对应的资产波动率σA。

其中,Et是公司在时点t的股权价值,r是无风险利率,σE是股权波动率,T表示所关注的时间期限。

其中,Et是公司在时点t的股权价值,r是无风险利率,σE是股权波动率,T表示所关注的时间期限。

在本文中,我们将T=1固定,聚焦于一年期的DM衡量。在每个季度,我们按以下方法构建模型所需参数:资产增长率μ,使用过去三年公司资产价值的平均增长率进行估算;违约边界K,等于公司的流动负债加上一半的长期负债;股权价值,等于公司的市值,即季度末股价乘以普通股的流通股数;股权波动率σE,使用季度内的日度股价收益率计算,要求该发行人在该季度至少有10个交易日;无风险利率r,采用一年期银行存款利率。基于上述输入,我们通过公式(11)估算季度资产价值V与资产波动率σA,并利用公式(10)计算季度t的DM值。

2. 统一的DM

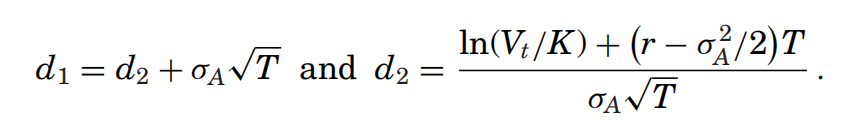

根据我们在第三节(一)中指定的模型,一年期风险中性DD为

其中,VB是命题1中推导出的内生违约边界,Vt是时点t的资产价值σA是资产波动率。为了估算资产价值Vt和资产波动率σA,我们采用与Merton模型中相同的方法,不同之处在于本模型中涉及更多参数,包括政府支持概率πg和流动性参数ξ。我们首先以季度频率估算发行人的股权价值Et和股权波动率σE,然后利用这些数值反推出资产价值Vt和资产波动率σA。

其中,将公司资产价值Vt与股权价值Et联系起来的封闭形式函数f(⋅)可见于互联网附录第一部分的公式(IA.1)。在估算出资产价值和资产波动率后,我们据此计算违约边界VB,并通过公式(12)得到统一DM值。

我们称其为“统一”的DM,是因为它将信用、流动性和政府救助三方面的信息整合为一个单一指标。该指标的核心在于内生违约边界VB,它是这三种因素相互作用的结果。相比Merton模型的度量方法,构建这一统一DM还需额外两类信息:政府救助和流动性。为了捕捉因政府主导的“去杠杆”导致的流动性恶化,我们将流动性参数设定为:2018年第二季度之前:ξ=1,2018年第二季度及之后:ξ=2。如公式(3)所示,ξk表示债券定价中因流动性造成的成本。当我们设定k=1.0%、ξ=1时,表示每单位债券价值承担100个基点的流动性成本,这一设定也与实际交易所债券估算出的平均买卖价差相符。在我们的基准设定中,非国企与国企使用相同的跨发行人流动性参数ξ和k,但我们也考虑了参数异质性的替代设定。

为了校准发行人层面的政府救助概率πg,最简单的方法是将非国企设为πg=0,而将国企设为一个正的值,例如80%。但正如我们在第三部分第(二)节中所讨论的,随着ξ的上升,仅依靠一个简单的“是/否”虚拟变量不足以捕捉模型隐含的国企溢价对πg的敏感性。为了在“非国企虚拟变量”之外进一步刻画政府支持的程度,我们引入了发行人层面的政府持股数据。这一变量是自底而上构建的,衡量的是每家上市公司前十大股东中,所有政府相关主体所持股份的总和。将政府持股映射为救助概率的逻辑是:尽管政府持股越多,救助概率通常越高,但这种关系并不一定是线性的。当政府持股比例较低时,即使是少量上升,也可能显著提高救助概率;但一旦超过某一阈值,这种边际效应就会逐渐减弱。因此,在本研究中,我们使用多项式函数来刻画这种非线性关系,并保持这一映射在时间上不变。

对于模型中的其他参数,我们延续第三部分第(二)节模型校准中所采用的设定,除了债务本金P和票息C以外。我们设定债务本金P为企业i在季度t的长期负债与短期负债之和;单位面值的票息率c为企业i在季度t的平均票息率。

(二)关于估计DMs的进一步讨论

模型隐含的DM的描述性统计结果见表I,其中还包括通过公式(13),根据股权价值和波动率反推出的资产价值与资产波动率的估算。在全样本范围内,Merton模型下的DM平均为国企22.56%、非国企21.19%,表明按照Merton模型,非国企整体上信用状况优于国企。然而,正如图3的PanelC和D所示,我们的统一DM(unified DM)呈现出完全不同的图景:非国企被评估为风险更高的一类,差距显著。这种差异的根本原因在于:我们的统一DM在评估企业信用质量时,融合了Merton DM所体现的“基本面”信用质量、救助概率πg、以及流动性参数ξ。由于这三种因素存在相互作用,因此要将其信用风险影响完全剥离开来并不容易。不过,从分析角度来看,探讨这两个关键参数(πg与ξ)如何影响统一DM,依然是有启发意义的。

-图3- 政府持股和违约措施

1. 政府支持的作用πg

政府持股是我们构建统一DM的关键输入变量之一。在国企样本中,其平均值为52.0%,并呈现出较大的发行人间差异,如图3的Panel A所示。相比之下,非国企样本中的政府持股水平显著较低——民营企业(POEs)平均为2.8%,其他非国企平均为12.5%,且发行人之间的差异相对较小。此外,如图3的Panel B所示,政府持股的时间序列变化在样本期间相对稳定。尤其值得注意的是,国企的政府持股(作为发行人层面救助概率πg的映射依据)在“第三阶段”并未出现明显上升。但与此同时,如图3的Panel D所示,第三阶段中,非国企的统一DM相较于国企显著上升。换句话说,政府救助的“强度”保持不变,而其“价值”在第三阶段上升了——这与我们模型所揭示的机制一致。

国企具有正向救助概率πg,这一特性降低了其违约边界,从而使国企的DM相较于非国企更低。这一结论在实证估算的DM中表现得非常清晰、明确。与Merton模型的DM结果相反,我们的统一DM表明国企的信用状况显著优于非国企。如表I所示,国企的统一DM平均为21.94%,而非国企为33.43%。从图3的Panel D可以看到,非国企与国企之间的统一DM差值始终为正,显示出持续的风险差异。此外,我们模型通过将救助概率πg与流动性参数ξ相互作用,进一步揭示出在流动性恶化期间,救助的“价值”会上升。与此一致的是,在图3的Panel D中可以观察到,第二阶段期间,非国企与国企之间的统一DM平均差值为8.42%,而在第三阶段扩大至12.20%,反映出这种相互作用效应。

2. 流动性参数ξ的作用

为了说明流动性参数ξ在导致非国企与国企统一DM差异中的作用,我们进行了一项假设性计算:将流动性因素“关闭”。在保持其他参数不变的前提下,特别是保持已经在既定ξ设定下(即2018年第二季度之前ξ=1,之后ξ=2)反推出的资产价值和波动率不变,我们将ξ设置为一个极小值ξ=0.001,重新计算统一DM。结果显示,非国企与国企之间的统一DM差值在第二阶段降至平均5.30%,在第三阶段维持在平均5.53%左右。相比于原设定下第二阶段的8.42%和第三阶段的12.20%,这一差距明显缩小,正是源自我们模型的核心机制:在保持资产价值与波动率等所有参数不变的条件下,较高的ξ会加剧流动性驱动违约的风险。在这种情境下,政府救助在缓解流动性违约中的作用更加突出,因而国企与非国企之间的统一DM差异随之扩大。

与前面的例子不同,在那个例子中,我们可以通过调整流动性参数ξ来“人为地”控制流动性驱动违约的程度,同时保持企业基本面不变。而在实际的统一DM构建中,我们受到数据的约束,尤其是通过公式(13)引入的股权市场信息的限制。需要明确指出的是,从第二阶段过渡到第三阶段时,非国企与国企统一DM差距的进一步扩大,并不是简单地由ξ的提高“机械性”地产生的,而是受到股市信息的驱动。具体来说,在构建统一DM时,我们首先使用市场观测到的股权价值和波动率,反推出无杠杆资产的价值和波动率,再利用这些数值计算实证DM。在这两个过程中,流动性参数ξ都参与其中,但其作用方向相反:第一步中,更高的ξ会通过提高流动性成本,使资产波动率下降、资产价值上升,从而让企业看起来更安全,以匹配市场观察到的股权价值与波动率;第二步中,更高的ξ会提高违约边界,进而使DM上升,抵消了第一步中的安全性提升。由于这两种力量相互抵消,ξ的提高对统一DM的净影响非常有限,正如图IA.2的Panel B所示。

流动性参数ξ对我们实证构建的统一DM的净影响有限,并不意味着流动性驱动违约的不存在。相反,如果没有我们的统一模型,股市中所包含的与流动性相关的重要信息将无法被充分提取和利用。这一点可以通过Merton模型下的DM的实证表现来说明:虽然MertonDM同样利用了股权市场信息来反推出资产价值和波动率,但它未能有效捕捉第三阶段中流动性驱动违约的上升趋势。

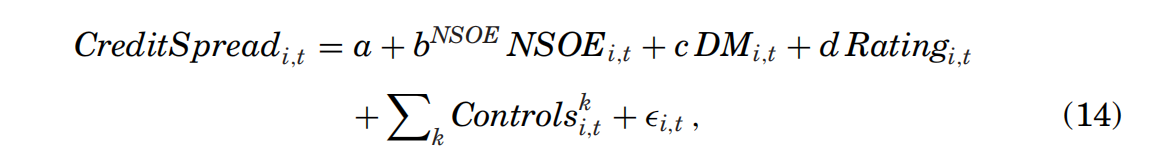

(三)解释国有企业溢价

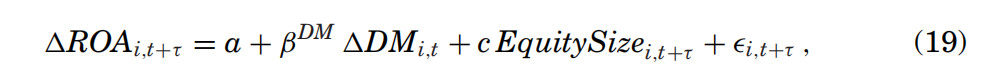

借助我们的统一DM,我们通过以下方式重新审视SOE溢价

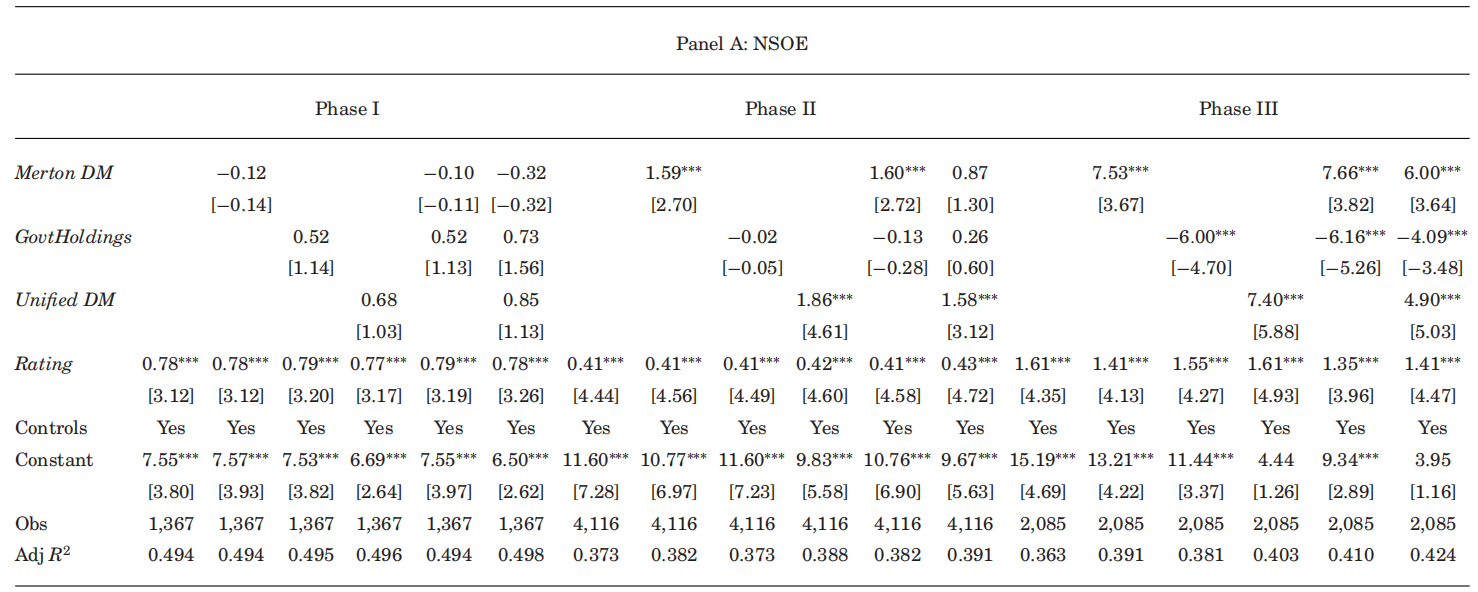

其中,DMi,t是模型隐含的发行人i在季度t的统一DM。原始的国企溢价是由于非国企与国企之间的定价差异,而这一差异无法通过信用评级、债券特征或公司特征来解释。事实上,国企溢价的存在,尤其是2018年第二季度之后的急剧扩大,正是我们提出统一模型的主要动因,特别是引入了救助概率πg和流动性参数ξ。在本节中,我们考察统一DM(包括πg)中所包含的信息在多大程度上能够解释国企与非国企之间横截面上的债券利差差异。如果我们的模型机制是正确的,那么将统一DM纳入回归公式(14)后,非国企虚拟变量NSOE的系数bNSOE应当变得不显著,无论是在正常流动性条件下的第二阶段,还是在流动性恶化的第三阶段。我们的表IV的结果显示,这一预期确实得到了验证。

首先聚焦于第三阶段,即国企溢价最为严重的时期,我们发现:将统一DM作为解释变量纳入后,国企溢价从高达113个基点显著下降至仅6个基点。相比之下,加入Merton模型的DM不仅未能解释国企溢价,反而使其略微上升,从113个基点上升到116个基点。这一结果表明:当使用统一DM来解释发行人间的信用质量差异时,国企与非国企之间严重的信用定价分化基本消失;而使用Merton DM来做同样的事情反而加剧了这一分化。这种对比凸显了我们模型的核心机制:在流动性显著恶化的阶段,政府支持的重要性上升,因此由统一DM所捕捉到的国企的相对信用质量明显高于非国企。而Merton模型衡量的只是“基本面”信用质量,未能反映政府救助带来的信用提升效应。

我们的统一DM不仅在第三阶段市场动荡中表现良好,在第二阶段(相对平稳的时期同样有效。如表IV所示,在第二阶段中,引入统一DM后,国企溢价从27个基点下降至6个基点,显著性消失。相比之下,加入Merton的DM反而使国企溢价从27上升至32个基点。有趣的是,在回归中将政府持股比例直接作为解释变量也能在第三阶段解释掉国企溢价;但在第二阶段,政府持股的回归系数非常小且不显著。这些实证结果说明了构建结构性模型的价值,并再次强调了我们模型机制的重要性。至于第一阶段——也就是违约尚未在中国信用市场出现的时期,我们所使用的任何解释变量都无法发挥作用,国企溢价稳定在约20个基点。这是一个信用评级之外的信用质量尚未成为定价依据的时期,反映出中国信用市场在早期阶段的特点:信用风险尚未充分体现于债券定价之中。

脱离预先设定的阶段划分,我们以更连续的方式展示国企溢价的结果。图4按季度频率绘制了在分别控制了Merton DM和统一DM后的国企溢价时间序列。与图1中所绘制的原始国企溢价相比,我们发现:Merton的DM无法有效解释或缓解国企溢价,而引入统一DM后,信用利差的横截面定价趋于一致,国企溢价也随之消失。

我们引入异质性流动性参数ξ,通过校准非国企和国企债券在不同评级下的平均债券非流动性指标(gamma),分别在三个阶段中设定不同的ξ值。按照中国市场的通行做法,我们将AA+及以上视为高质量评级,AA及以下视为低质量评级。作为基准,我们在第二阶段中将ξ重新缩放,使其接近1,以匹配实际观察到的交易成本。

在此基础上,我们重新估算统一DM,并用它来解释国企溢价。结果发现,剩余未被解释的国企溢价分别为:第一阶段17个基点;第二阶段6个基点;第三阶段17个基点。这些结果表明,引入异质性流动性参数后,模型仍能较好地解释大部分国企溢价。

总体来看,引入流动性参数ξ的异质性并未显著改善我们在表IV中报告的基准结果。这一结果可能会令人困惑,因为在模型内部,更高的ξ理应会导致更高的违约概率。但这只在我们保持资产波动率不变的前提下才成立。如第四部分第(二)节所讨论的,通过公式(13)将模型隐含的股权价值与波动率与实际数据相匹配,我们的估计策略在很大程度上抑制了ξ对实证DM的影响。因此,允许ξ在不同公司间变动而未显著提升模型表现,并不令人意外。这一结果也进一步印证了一个重要观察:市场观察到的股权波动率不仅包含关于“基本面”违约风险的信息,还反映了与流动性驱动违约相关的信息。在存在流动性异质性的情况下,发行人层面的股权价值和波动率——作为我们模型估计的核心输入——本身就已包含了有价值的信息。

-表4-解释国有企业溢价-

图4-解释国有企业溢价

为了进一步说明我们模型在从股权市场中提取有价值信息方面的作用,我们尝试不使用模型结构,而是直接根据公司股权与债券的波动率来估算资产价值与资产波动率,然后再使用我们的模型重新估算统一DM,并用以解释国企溢价。聚焦于第三阶段,我们发现:在不考虑ξ异质性的情况下,未被解释的国企溢价仍高达88个基点(;而在引入ξ异质性后,这一残差溢价下降至50个基点,如脚注所详述。这里有两个值得注意的观察结论:与我们的基准结果相比,该方法只能解释第三阶段国企溢价的一部分,仍有相当大比例(88个基点)未能解释;在这种设定中,ξ不再影响资产波动率的实证估计,而变成一个自由参数。因此,引入ξ异质性可以提升模型表现,说明异质性ξ中所包含的信息对于解释国企溢价是有帮助的。然而,我们的基准方法能解释更大部分的国企溢价,这表明:如果认真使用统一模型结构,我们就能有效地从股权波动率中提取出流动性相关的信息。

(四)价格发现

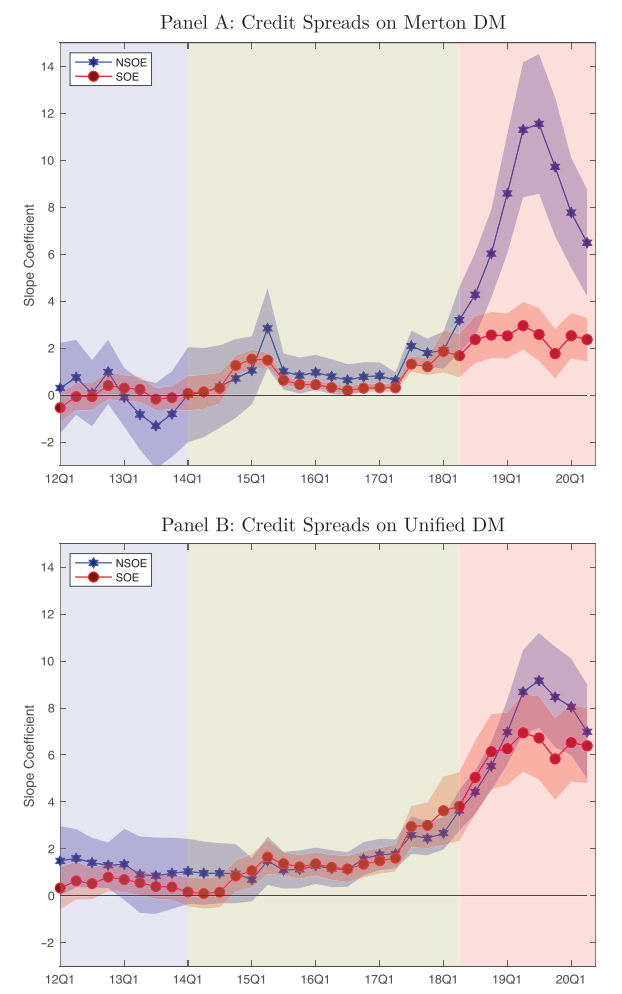

我们利用统一DM,分别聚焦于国企与非国企样本,研究中国信用市场中的价格发现机制。虽然美国市场中信用利差的信息含量已被广泛研究,但本研究是首个对中国市场进行系统性分析的工作。在2010至2020年期间,中国信用市场经历了两次重要冲击:2014年第一季度首例债券违约事件,改变了投资者对信用风险的认知;2018年第二季度的流动性危机,凸显了政府支持在市场中的重要作用。我们的实证分析旨在揭示这两大事件对中国信用市场价格发现过程的影响。我们分别对国企样本和非国企样本进行季度面板回归分析:

其中,DMi,t是发行人i在季度t的模型隐含DM,相应的回归系数β反映了信用利差中包含的与DM相关的信息含量。我们分析的核心在于使用统一DM指标,它整合了价格发现过程中的三大要素:信用风险、流动性风险和政府支持。为了比较这些要素的相对重要性,我们进一步使用:Merton模型的DM,作为与政府救助和流动性无关的企业“基本面”信用质量的代理变量;政府持股比例,作为政府支持程度的代理变量。主要结果汇总于表V,我们仅报告关键解释变量与信用评级的回归系数。其他控制变量的结果与国企溢价回归中所使用的相同,见表II。

1. 价格发现与2014Q1首次违约

在2014年第一季度首例违约事件发生之前,在控制信用评级的情况下,信用利差对信用质量几乎不敏感。如表V所示,无论在国企还是非国企样本中,信用利差对Merton DM的敏感性都很小,且在非国企样本中甚至呈现错误的方向(符号)。引入统一DM后也未带来任何额外影响。这种信用利差中缺乏信息含量的现象可以解释为:在2014Q1之前,债券投资者从未经历过违约事件,因此他们对信用风险的认知较为粗略,认为信用评级已足以衡量信用风险,无需进一步参考市场隐含的风险指标。

首次违约事件彻底改变了市场对信用风险的认知。从阶段I进入阶段II后,Merton违约距离的回归系数变为正且显著:非国有企业为1.59,国有企业为1.21。随着信用市场投资者开始意识到违约风险的存在,信用利差开始反映超出信用评级之外的违约相关信息,其中包括来自发行人财务报表和股价等输入信息——这些正是Merton DM的关键组成部分。从经济意义上衡量这种价格发现能力的提升,我们发现Merton DM每增加一个标准差,非SOE和SOE的信用利差分别增加24个基点和23个基点。在此期间,SOE溢价约为27个基点,而信用评级上升一档平均可降低信用利差约50个基点。从这个角度来看,价格发现改善所带来的经济影响是相当可观的。

当我们引入统一违约距离指标(unified DM)时,价格发现的程度与使用Merton DM时相似,这表明阶段II这一“违约后时期”主要由有关“基本”信用质量的信息所主导。这一观点也与实证发现一致:在该阶段,将政府持股作为一个单独解释变量时,对信用利差的解释作用并不显著。然而,当我们将所有三个变量(Merton DM、流动性和政府支持)同时纳入回归时,统一DM依然保持显著性,而Merton DM则不再显著。特别是在SOE样本中,政府支持程度更为关键,Merton DM的回归系数下降至0.47,而统一DM的系数仍然较大且显著。这一结果表明,即使在正常的流动性条件下,救助概率与流动性驱动的违约之间的相互作用仍然对信用定价具有重要影响。

-表5-价格发现:违约措施和政府持股的信用利差

2. 价格发现与2018Q2流动性危机

2018年第二季度的流动性危机为我们提供了一个独特的机会来研究流动性对价格发现的影响。对于非国有企业样本,我们发现信用利差中包含的关于“基本”信用质量(由Merton模型的距离违约指标DM所捕捉)信息量显著提升。如表V所示,非国有企业样本中,Merton的DM所对应的回归系数从1.59上升至7.53,其解释的增量R²也从0.9%提高到2.8%。相比之下,对于国有企业样本,基于Merton模型的价格发现能力并未显示出明显改善。尽管Merton的DM系数从阶段II的1.21上升至阶段III的2.14,但其解释的增量R²反而略微下降,从1.0%降至0.7%。此外,从经济意义上看,Merton的DM每增加一个标准差所带来的信用利差变化——也即DM的经济显著性——在非国有企业样本中为79个基点,显著高于阶段II的24个基点。而在国有企业样本中,这一数值则从23个基点略降至20个基点。

价格发现的这一差异体现了我们模型的关键机制。在流动性状况恶化、政府不提供支持以缓解违约风险上升的情境下,非国有企业的信用利差对信用质量(即Merton模型的违约距离DM)变得极为敏感。相比之下,国有企业发行人并不面临同样程度的基本信用风险担忧。在整体流动性恶化的背景下,其价格发现中所包含的信息反而更多地反映了政府支持的因素。这种在流动性恶化条件下政府支持重要性的上升,虽然无法被Merton的DM所捕捉,但却是我们统一DM中的一个关键组成部分。因此,我们的统一DM能够解释Merton DM未能捕捉的SOE价格发现的改善。如表V所示,从阶段II过渡到阶段III,SOE样本中统一DM的回归系数从2.37上升至6.86,其解释的增量R²也从1.8%升至4.6%。此外,统一DM的经济显著性也从阶段II的约23个基点上升至阶段III的51个基点,这与使用Merton DM在SOE样本中未观察到的改善形成鲜明对比。进一步地,通过将三种信息成分整合为一个指标,我们的统一DM在阶段III中也能够解释非国有企业的价格发现。对于非SOE样本,统一DM的回归系数为7.40,与Merton DM的7.53相当。从经济意义上看,统一DM每增加一个标准差,会导致信用利差上升105个基点,而Merton DM则为79个基点。在解释力方面,统一DM的增量R²为4.0%,高于Merton DM的2.8%。当三种变量(即Merton DM、政府支持和流动性)一同纳入回归时,Merton DM在SOE样本中不再显著,但在非SOE样本中仍保持显著性。我们的分析发现,Merton DM所包含的附加信息主要与发行人层面的资产增长相关,而这正是Merton模型的关键输入之一,但在我们的统一DM中未被直接纳入。

3. 中国信贷市场的价格发现,图形摘要

为了说明中国信用市场中价格发现随时间的演变,我们采用方程(16)所示的面板回归,并以八个季度为滚动窗口进行分析。图5展示了违约距离(DM)回归系数的演变趋势。通过连续地呈现价格发现过程,这一方法对表V中的结果形成补充——表V中我们分别对三个阶段进行了面板回归分析。

随着时间的推移,中国信用市场的价格发现受到两个重要冲击的深刻影响。第一次冲击发生在2014年第一季度,即中国首次出现债券违约事件,这改变了投资者对信用风险的认知。在此之前,无论是使用Merton的DM还是我们提出的统一DM,在控制信用评级的条件下,价格发现的程度几乎为零。2014年第一季度之后,我们观察到回归系数出现明显上升,反映出投资者在首次违约之后对信用风险的认知发生了调整。直到第二阶段结束,国有企业与非国有企业在价格发现程度上的变动基本同步,表明在这一“违约后时期”,市场对基本信用质量的担忧是普遍存在的,无论发行人性质如何。

2018年第二季度的信用收紧带来的冲击,突显出在流动性恶化背景下政府支持的重要性,并加剧了国有企业与非国有企业在信用市场中的分化。除了信用利差的迅速分化(即“SOE溢价”的激增)之外,我们还观察到价格发现内容的分化。在非SOE样本中,信用利差对体现发行人间“基本”信用质量差异的指标变得更加敏感。如图5所示,流动性冲击发生后,信用利差对Merton违约距离的敏感性迅速上升,反映出非SOE企业中流动性引发违约可能性的上升,对市场定价产生了更大影响。相反,对于SOE样本,由于政府支持可在一定程度上缓解流动性冲击带来的违约压力,信用利差在这一维度上并未表现出价格发现的显著增强。取而代之的是,SOE的信用利差对政府支持程度变得更加敏感,反映出在流动性恶化条件下政府支持作用的重要性上升。我们的统一DM指标将信用风险、流动性风险与政府支持整合为一个综合度量指标,能够同时解释SOE与非SOE在图5中表现出的信用利差变化,从而有效捕捉不同类型企业在价格发现机制中的关键驱动因素。

-图5- 信用利差对违约度量回归的斜率系数

五、实际影响

在本节中,我们通过比较2018年信用收紧前后国有企业与非国有企业的基本面表现,来研究该政策冲击的真实影响。我们的主要假设基于这样一个观察结果:2018年第二季度之后“SOE溢价”的迅速扩大,反映了非SOE在更广泛经济环境中面临的信用环境恶化,而这一恶化随后削弱了其相对于SOE的基本面表现。虽然对这一真实影响的全面理解超出了我们模型的范畴,我们仍尝试通过实证分析对这一重要问题提供初步见解。

(一)2018年第二季度后非国有企业业绩恶化

2018年第二季度后“SOE溢价”的飙升,反映出非国有企业相较于国有企业在中国面临的信用环境持续恶化。由于信贷配置在信用市场、银行贷款及影子银行体系之间具有高度流动性,非SOE所经历的融资困难不仅限于信用市场,而是波及整个宏观经济。这促使我们将研究重点扩展到更广泛的企业群体,以考察信用收紧的真实影响,而不仅仅局限于第三节中用于研究信用定价的活跃债券交易样本。为此,我们将样本扩展至包括那些债券交易不活跃的企业,构建了一个涵盖中国主要非金融类大型企业的样本,这些企业同时可以进入信用和股票市场。这一扩展样本包含821家非SOE和623家SOE,其描述性统计数据报告于网络附录第二节中。

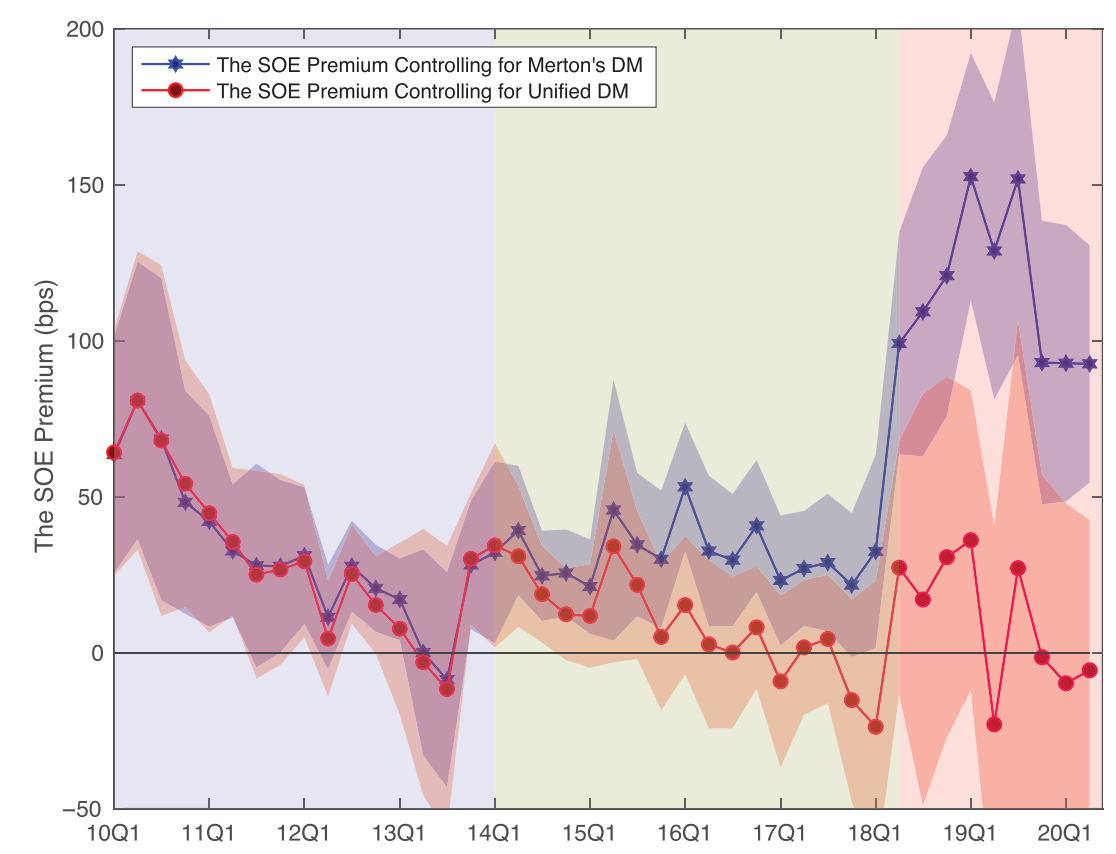

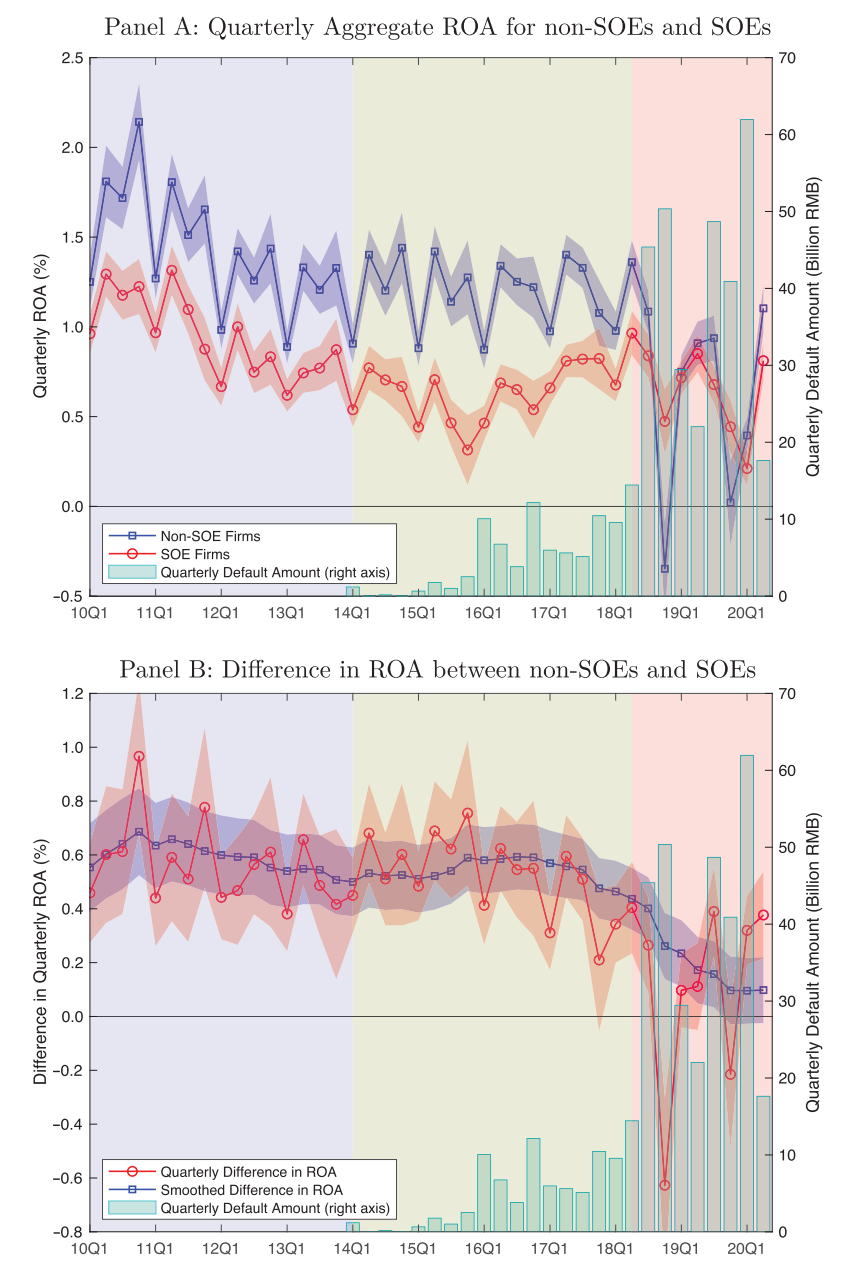

为直接比较非国有企业与国有企业的整体经营表现,图6展示了两个样本季度平均资产回报率(ROA)的时间序列。首先关注非SOE,我们观察到,除2010年至2012年的下行趋势外,非SOE的季度ROA整体在2018年前大致围绕1.20%的水平波动,呈现出明显的季节性特征——由于春节期间经济活动减少,一季度ROA通常显著偏低。在这一稳定模式下,2018年之后非SOE的表现显得极为异常。仅在一个季度内,非SOE的平均ROA就从2018年第三季度的1.09%骤降至第四季度的−0.35%,大幅打破历史最差纪录,使整体表现深陷负值区间。在此之前,ROA始终处于0.87%到2.14%的较窄区间内波动。尽管在2019年前三季度ROA有所反弹,但到了2019年第四季度又回落至仅0.02%。

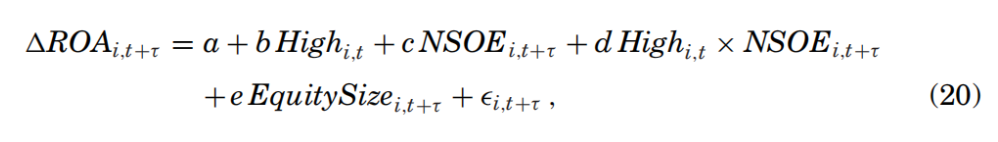

相比之下,SOE的整体表现同样有所下滑,但跌幅明显较小。2018年第三季度至第四季度,其季度ROA从0.84%下降至0.47%,仍高于2015年第四季度创下的历史低点0.31%。在2019年前三季度,SOE的ROA也出现反弹,随后于2019年第四季度回落至0.44%。为了进一步比较这两类企业在表现上的差异,我们还进行了季度回归分析。

其中,ROAi,t表示第t季度公司i的资产回报率,NSOEi,t是非国有企业(的虚拟变量。我们进一步在回归中加入了股权规模、季度固定效应以及行业固定效应,以控制这些因素对ROA的影响。非SOE虚拟变量的回归系数衡量了在控制其他影响因素后,非国有企业相对于国有企业的平均ROA差异。

将上述回归模型应用于每个季度,图6的面板B展示了由回归系数bNSOE所衡量的非国有企业与国有企业之间的季度绩效差距。为平滑季节性波动,我们还使用八个季度的滚动窗口计算并绘制了bNSOE的平滑版本,并将其与原始季度绩效差距一同展示。在2018年之前,绩效差距围绕0.55%的平均水平波动,并始终显著为正,这与中国普遍认知相一致:尽管非SOE在制度上处于劣势,但其经营效率普遍高于SOE。然而在2018年之后,这一绩效差距急剧收窄,迅速降至接近于零,主要原因正是图6面板A所显示的非SOE绩效的大幅下滑。

-图6-非国有企业和国有企业的季度ROA

将上述回归分别应用于我们划定的三个阶段,表VI的面板A展示了基于资产回报率和股本回报率衡量的非国有企业与国有企业(之间的绩效差距bNSOE的估计结果。在2018年第二季度之前,非SOE与SOE之间的盈利能力差距相对稳定,bNSOE在阶段I和阶段II中分别为0.56%和0.53%。按年化计算,相当于非SOE每年平均盈利水平比SOE高约2%。然而在2018年第二季度之后,这一ROA差距降至0.13%,且不再具有统计显著性。与此同时,控制变量中的股本规模系数显著上升,表明在信用收紧环境下,小型企业的业绩恶化更为严重,这与小企业在融资受限下更容易受到冲击的预期一致。为了进一步控制在新规实施前非SOE与SOE在其他维度上的差异,我们采用倾向得分匹配方法进行稳健性检验。表VI的面板B报告了使用匹配样本的回归结果,我们再次发现,在阶段III中,非SOE与SOE之间的ROA差距显著缩小;使用ROE进行分析也得出了相同的结论。总体而言,在2018年信用环境趋紧之后,中国的非国有企业平均而言已丧失其相对于国有企业原有的盈利优势。

接下来,我们使用“政府持股”指标来衡量政府支持的程度。如表VI所示,结果与使用非国有企业虚拟变量时的结论相似。在2018年第二季度之前,政府持股比例较高的企业普遍表现出较低的ROA和ROE;而在2018年第二季度之后,这种负相关关系在数值上减弱,且不再具有统计显著性。当我们将非SOE虚拟变量和政府持股变量同时纳入同一个回归中时发现,在阶段I和阶段II中,非SOE虚拟变量对解释ROA的变异具有显著作用,而政府持股变量并不显著。这些结果与我们在信用定价中的发现一致:在2018Q2之前,政府持股比例在解释信用利差方面的作用不如NSOE虚拟变量;而在2018Q2之后,这两个变量的估计系数都变得较小且不再显著,反映出非SOE相对于SOE的盈利优势已经消失。

总体而言,我们的结果表明,自2018年信用收紧以来,非国有企业相较于国有企业的经营表现明显恶化。值得强调的是,我们所研究的样本企业均为能够进入信用和股票市场的大型企业,是中国最具规模的一批公司。对于那些无法进入信用市场的中小型企业,这一政策冲击的影响可能会更加严重。

-表6-非国有企业与国有企业的相对绩效

(二)绩效恶化的横截面驱动因素

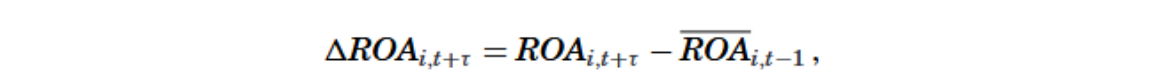

以2018年新规所引发的信用收紧为研究重点,我们将2018年第二季度设定为事件时间点t,并通过以下方式计算企业绩效的事件后变动:

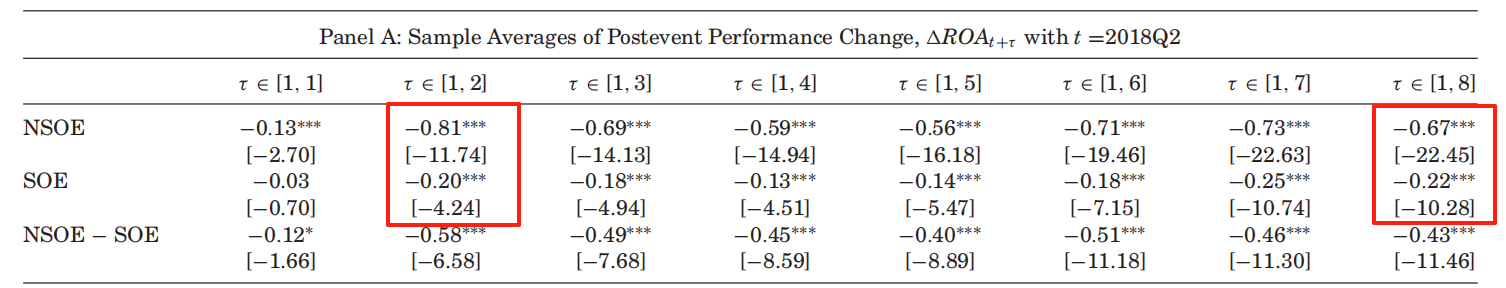

对于公司i,ROAi,t+τ表示该公司在事件发生时点t(即2018年第2季度)之后第τ个季度实现的季度资产回报率,而ROAi,t−1则是该公司在事件发生前的ROA,取的是事件前四个季度(即t−j,其中j=1到4)的平均值,用以平滑季度ROA的季节性波动。实际上,ΔROAi,t+τ衡量的是公司i在事件后第τ个季度实现的业绩变化。在固定事件时间为2018年第2季度的前提下,表VII的Panel A报告了非国有企业与国有企业在事件发生后前τ个季度的ΔROAi,t+τ平均值。与信用收紧带来负面影响的预期一致,无论是非国有企业还是国有企业,其平均业绩变化均为负且统计显著,其中非国有企业的降幅显著更大。在事件发生后的前两个季度和前八个季度中(即Panel A中的τ∈[1,2]和τ∈[1,8]),非国有企业的季度ROA平均下降幅度分别为0.81%和0.67%,而国有企业则分别下降了0.20%和0.22%。

为了正式估计非国有企业与国有企业在业绩变化上的差异,我们将事件时间t固定在2018年第2季度(2018Q2),合并事件发生后前τ个季度的数据,并进行面板回归分析。

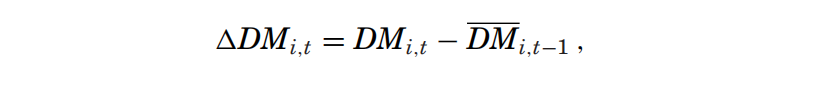

其中,非国有企业与国有企业之间的相对业绩恶化(由bNSOE所衡量)是我们横截面分析的核心内容。具体而言,我们的主要目标是建立公司层面上2018年第2季度信用恶化与随后业绩恶化之间的横截面关联。为了衡量公司层面的信用恶化,我们采用统一的DM,并通过以下方式计算DM的变动:

-表7-信贷渠道的横截面测试

非国有企业与国有企业之间的相对业绩恶化(由bNSOE所衡量)是我们横截面分析的核心内容。具体而言,我们的主要目标是建立公司层面上2018年第2季度信用恶化与随后业绩恶化之间的横截面关联。为了衡量公司层面的信用恶化,我们采用统一的DM,并通过以下方式计算DM的变动:

其中,对于公司i,DMi,t表示其在事件时点t的统一财务困境指标,而DMi,t−1则是其事件前的统一DM,取的是事件前四个季度的平均值。在横截面上,DMi,t值越高,表明公司在事件时点t经历了越严重的信用恶化。这一现象对于国有企业和非国有企业同样适用,因为根据我们的模型,统一DM将信用风险、流动性风险和政府救助因素整合为一个综合指标。相比之下,Merton模型中的DM未考虑流动性和政府支持,因此可能无法充分反映2018年第2季度的信用恶化程度。我们采用以下预测回归模型来检验我们的假设:即2018年第2季度的信用恶化会导致随后业绩的恶化:

其中,对于公司i,DMi,t表示其在事件时点t的统一财务困境指标,而DMi,t−1则是其事件前的统一DM,取的是事件前四个季度的平均值。在横截面上,DMi,t值越高,表明公司在事件时点t经历了越严重的信用恶化。这一现象对于国有企业和非国有企业同样适用,因为根据我们的模型,统一DM将信用风险、流动性风险和政府救助因素整合为一个综合指标。相比之下,Merton模型中的DM未考虑流动性和政府支持,因此可能无法充分反映2018年第2季度的信用恶化程度。我们采用以下预测回归模型来检验我们的假设:即2018年第2季度的信用恶化会导致随后业绩的恶化:

其中,事件时点t固定为2018年第2季度,面板回归在事件发生后前τ个季度(τ≥1)上进行。本回归的核心在于预测变量ΔDMi,t,它利用截至事件时点t的信息,预测公司i在事件后第τ个季度的业绩变化ΔROAi,t+τ。若回归系数βDM为负,说明在2018Q2信用恶化程度越严重的公司(即DMi,t越高),随后经历的业绩恶化也越严重,从而支持我们的研究假设。

表VII中Panel B的结果验证了我们的假设,即信用恶化在2018年第2季度导致了非国有企业随后业绩的恶化,并从以下四个方面进一步揭示了2018Q2后的业绩下滑情况:第一,与假设一致,非国有企业的信用恶化导致其后续业绩下滑。在非国有企业样本中,回归系数βDM为负且在统计上和经济上都显著。这表明,DMi,t每上升一个标准差,非国有企业在事件后前两个季度和前八个季度的平均业绩分别下降0.33%和0.21%,其幅度与衡量非国有企业与国有企业业绩恶化差异的双重差分估计值bNSOE相当。第二,国有企业对信用恶化的敏感性较低。尽管在国有企业样本中,回归系数βDM同样为负,但统计上不显著,说明即使2018Q2信用状况恶化更严重,国有企业的业绩也没有显著落后于同类企业。第三,当采用Merton模型的DM来衡量2018Q2的信用恶化时,无论是非国有企业还是国有企业样本,都没有表现出任何可预测性。这表明我们统一DM中所纳入的流动性和政府救助信息,对于捕捉2018Q2横截面上的真实信用恶化程度至关重要。最后,为进一步剥离超出基本面因素之外由流动性和政府支持驱动的信用风险,我们构建了一个新指标:用统一DDMi,t减去MertonDMi,t的差值,并重新进行预测性检验。结果显示,在非国有企业样本中,该差值与随后业绩恶化存在显著的负相关关系,而在国有企业中则无此关系。这进一步验证了:信用恶化主要由流动性和政府支持等非基本面因素驱动。

基于ΔDMi,t在刻画公司层面信用恶化方面的有效性,我们将样本中的所有公司(包括国有企业和非国有企业)按照其在2018年第2季度的ΔDMi,t值进行排序,并划分为两个组。高组(highgroup)中的公司具有更高的ΔDMi,t值,面临更严重的信用恶化;而低组(lowgroup)中的公司受影响较小。聚焦于“信用恶化导致业绩恶化”这一传导路径,我们的研究假设是:在受信用冲击影响更大的企业中,非国有企业相对于国有企业的相对业绩恶化会更显著。为检验该假设,我们分别对高组和低组执行第(18)式所定义的回归。结果总结于表VII的PanelC中。第一,在高组和低组中,双重差分回归系数bNSOE均为负且具有统计显著性,说明非国有企业相对于国有企业的业绩恶化在整个样本中普遍存在。这种差异不仅出现在受信用紧缩影响更大的公司(高组),也出现在影响较小的公司(低组)。第二,比较高组与低组中bNSOE的绝对值,我们发现,与假设一致,非国有企业相对于国有企业的业绩下滑在信用恶化更严重的公司中更为明显。具体而言,在事件发生后前两个季度,高组的bNSOE为−0.79%,低组为−0.31%,而全样本估计值为−0.58%。

我们进一步通过以下回归模型来估计高组与低组之间业绩差距bbNSOE的差异:

其中,对于公司i,若其在事件时点t的ΔDMi,t高于中位数,则Highi,t等于1,否则为0。我们关注的核心是交互项的系数d,它衡量高组与低组在ROA降幅上的差异。在将事件时间固定为2018Q2,并关注事件后两个季度的时间窗口时,表VII的Panel C中“High−Low”项下报告的估计系数为−0.51%(t值=−3.03),表明高组企业(即在2018Q2更受信用紧缩影响的企业)相对于低组企业的业绩恶化更为严重。在更长的时间窗口下观察这一差异,这种相对效应仍然稳定且显著。

最后,当我们使用Merton模型中的ΔDMi,t作为2018Q2的排序变量时,发现无论是高组还是低组,非国有企业与国有企业之间的业绩差距bNSOE都是负且显著的,但两组之间的差异效应并不显著。相反,当我们使用统一ΔDMi,t与Merton ΔDMi,t的差值作为2018Q2的排序变量时,高组与低组之间的差异效应变为负且显著。这些结果再次验证:公司层面上,由流动性和政府救助所驱动、超越基本面的交互信息,在准确捕捉2018Q2信用恶化中起到了关键作用。

(三)进一步讨论和稳健性测试

我们的模型是基于外生公司动态构建的,主要用于信用定价。在考察实际影响这一复杂但重要的问题时,模型的作用仅限于估计非国有企业相对于国有企业所面临的信用状况。至于非国有企业的信用恶化究竟通过何种具体渠道导致其业绩恶化,我们的模型本身并未提供明确解释。在本节中,我们将围绕这一重要问题展开讨论,并进一步回应其他可能的解释路径。

和所有实证检验一样,总会存在其他可能的解释路径值得进一步探讨与分析。在本研究中,我们重点考虑了两种替代性假设:第一,中美贸易战与2018年的新金融监管政策几乎同期开始,其对非国有企业的冲击可能大于国有企业,从而导致非国有企业相对于国有企业的业绩下滑。第二,国有企业在2018年更能抵御信用收紧冲击,可能是因为自2016年起政府推动的“去杠杆化”政策,有效增强了国有企业的资产负债表相对于非国有企业的稳健性。在这两种假设下,非国有企业相对于国有企业的业绩下滑并非源自政府支持的缺乏,而是其自身结构性的脆弱性。然而,正如我们在表VIII中所报告的稳健性检验结果所示,以这些替代性假设为基础构建的排序变量,其对业绩恶化的预测能力相对有限,这表明它们并不能充分解释我们的核心发现。

六、研究结论

以中国经济中国有企业与非国有企业并存的特征为出发点,我们借助He和Xiong(2012)提出的包含政府救助概率的结构性违约模型,研究了这两类企业在信用定价上的相对关系。本研究聚焦于信用定价中SOE与non-SOE的分化,量化了非国有企业相对于国有企业在融资上的劣势,尤其是在信用收紧时期,这种劣势显著加剧。在我们提出的统一信用、流动性和政府救助机制的结构性违约模型中,实证估计出的SOE溢价体现了政府支持的价值。在流动性恶化的背景下,政府救助的存在有助于缓解流动性驱动的违约风险,因此SOE溢价随之上升。此外,SOE与non-SOE之间不仅在债券定价水平上存在分歧,还在价格发现机制的内容上有所不同:随着政府支持的重要性上升,SOE的债券价格对救助概率更加敏感;与此同时,违约风险的上升使得non-SOE的价格更依赖于其信用质量本身。这表明,在流动性紧缩和信用风险加剧的时期,政府支持与信用质量对不同类型企业的信用定价产生了分化的作用机制。

Abstract:

Studying China’s credit market using a structural default model that integrates credit risk, liquidity, and bailout, we document improved price discovery and a deepening divide between state-owned enterprises (SOEs) and non-SOEs. Amidst liquidity deterioration, the presence of government bailout helps alleviate the heightened liquidity-driven default, making SOE bonds more valuable and widening the SOE premium. Meanwhile, the increased importance of government support makes SOEs more sensitive to bailout, while the heightened default risk increases non-SOEs’ sensitivity to credit quality. Examining the real impact, we find severe performance deteriorations of non-SOEs relative to SOEs, reversing the long-standing trend of non-SOEs outperforming SOEs.