论文标题:Board risk oversight and environmental and social performance

中文标题:董事会风险监督与环境和社会绩效

原文来源:Amiraslani H , Deller C , Ittner C D ,et al.Board risk oversight and environmental and social performance[J].Journal of Accounting and Economics, 2025, 79(2-3).

供稿:李子珍

封面图片来源:Pexels

编者按:本文研究了董事会风险监督与环境和社会(E&S)绩效之间的关系。研究动机主要源于对环境和社会风险日益增强的认知,以及将其纳入董事会风险监督范围的迫切呼声。通过使用国际样本中董事会风险监督的新型专有数据集,文章发现:具有更全面董事会风险监督机制的企业更可能实施环境和社会相关薪酬激励、设定环境(而非社会)目标、采纳应对环境和社会风险与机遇的政策,并发布环境和社会报告。探索性证据还表明,更全面的董事会风险监督会带来更好的环境绩效(具体表现为货币化环境成本降低),但却会导致更差的社会绩效(体现为货币化员工福利减少和社会风险事件发生概率升高)。研究结果表明,风险监督类似于一个约束条件下的优化问题——董事会通过优先级排序对不同风险敞口给予差异化的监督关注。

一、引言

文章研究董事会风险监督与企业环境和社会(E&S)绩效之间的关系。具体而言,从三个维度考察E&S绩效:首先,分析董事会风险监督是否与建立E&S问责机制相关;其次,探究董事会风险监督是否与采纳E&S导向的战略、运营及披露政策相关;第三,评估董事会风险监督是否与E&S成果的实现相关。

本研究动机源于对E&S风险日益增强的认识,以及投资者和其他利益相关者越来越强烈地要求将这些风险纳入董事会风险监督职责。这种呼吁源于以下认知:由排放、劳工实践和消费者安全等E&S问题引发的风险可能导致诸多负面影响,包括诉讼、处罚、成本上升、客户流失和市场价值下跌。研究表明,解决E&S问题不仅能缓解这些风险,还能创造创新机会、提高员工满意度、吸引客户并降低成本(例如Albuquerque等,2019;Chava,2014;Chen等,2016;Cheng等,2024;Dai等,2021;Edmans等,2023;Meier等,2023;Serafeim和Yoon,2023)。因此,作为全面风险监督的组成部分,董事会被鼓励通过以下方式识别、监控和应对E&S风险:建立E&S问题问责机制,推动E&S因素融入战略和运营,提供企业E&S承诺与进展的披露报告,并促进E&S成果的实现(例如COSO与WBCSD,2018;WLRK,2022)。

本研究的基本前提是:具有更全面整体风险监督机制的董事会更有可能认识到环境与社会(E&S)风险,因此其风险监督将与企业建立E&S问责机制、采纳E&S导向的战略/运营/披露政策以及实现E&S成果相关联。然而,这些预测存在多重内在张力:首先,董事会往往缺乏有效风险监督所需的时间、信息甚至专业技能(Ingley和van der Walt,2008;NACD,2013)。这导致风险考量成为一个约束条件下的优化问题(如Adams等,2010;Rock,2021)——风险必须按优先级排序,而E&S风险在此过程中可能获得有限关注(如Bebchuk和Tallarita,2020,2022)。其次,近期调查显示多数董事既未认识到E&S风险的重要性,也不认为其与财务绩效或股东利益相关(如KPMG,2018;PwC,2019;PwC,2022a),这让人质疑董事会是否真正考量这些风险。第三,尽管董事会可能考虑E&S风险,但由于利益相关者的偏好冲突,不同利益方之间的权衡不可避免(如Bebchuk和Tallarita,2020;Edmans,2023;Kaplan和Ramanna,2021),从而导致不同E&S风险可能受到不均等的监督。第四,即便董事会风险监督与E&S问责机制及政策相关,其是否会影响E&S成果仍不明确。研究质疑企业考虑E&S风险的真实性,将其视为"洗绿"(green-washing)和"洗社会"(social-washing)的尝试(如Baker等,2024;Raghunandan和Rajgopal,2023)。此外,即便企业回应是真诚的,董事会对短期E&S成果的影响能力也可能有限(如Grewal和Serafeim,2020)。最后,董事会可能通过设定培育E&S意识风险文化的顶层基调等渠道(如Braumann等,2020;Epstein等,2010)来影响E&S成果,而非正式建立E&S问责机制或采纳E&S政策。

文章使用2011至2019年间完成怡安集团风险成熟度指数(RMI)调查且具备完整环境、社会、董事会与治理、会计及市场数据的377家上市公司(覆盖33个国家)的专有数据,检验董事会风险监督与E&S绩效的关系。采用RMI调查数据衡量董事会风险监督的全面程度,该指标包含五个维度:(1)董事会对关键风险、新兴风险及现有风险管理活动的理解程度;(2)董事会风险报告的频率与范围;(3)董事会与高管层在风险管理战略上的一致性;(4)董事会与风险管理负责人之间的沟通机制;(5)风险管理在董事绩效评估中的纳入情况。RMI数据最显著的价值在于能够解决现有治理研究的缺陷——即董事会内部实践存在"黑箱"不可观测性问题(如Schwartz-Ziv和Weibach,2013)。为研究上述问题,文章将RMI数据与Refinitiv(现伦敦证券交易所集团LSEG)ESG数据库、BoardEx、彭博社、影响加权账户项目及RepRisk的E&S数据进行整合。

针对第一个研究问题,研究发现董事会风险监督与E&S问责机制建立呈正相关。具体而言,风险监督更全面的企业更可能采用E&S薪酬激励方案并设定环境目标(但未涉及多元化和机会平等目标)。对第二个研究问题的分析表明,这类企业还更可能实施应对E&S风险与机遇的战略及运营政策,涵盖环境、用工、产品风险乃至绿色创新举措。此外,董事会风险监督更完善的企业更倾向于发布E&S报告,同时有边际显著的证据表明其E&S信息披露数量也更多。

为探究第三个研究问题,文章采用环境与社会(E&S)外部性及E&S风险事件来衡量环境与社会成果。研究发现:拥有更全面董事会风险监督机制的企业,其货币化环境成本较低;但这类企业同时存在货币化员工福利较低的问题(如工资质量下降和多样性缺失),表明其在员工相关社会成果方面表现较差。E&S外部性结果的差异性与文章在环境和社会目标方面的研究发现一致,也符合约束优化理论中董事会可能对E&S风险实施不均衡监督的观点。该结果进一步表明,协调利益相关者偏好可能引发环境目标与社会目标之间的冲突(Scherer等,2018)。文章还发现,具有更全面董事会风险监督机制的企业发生环境风险事件的概率并未显著变化。这一结果符合以下观点:有效监督并非要求企业规避所有(环境)风险,而是基于既定风险偏好(即董事会愿意承担的风险水平和类型)及风险管理能力来管控(环境)风险。与货币化员工福利的研究结果一致,拥有更全面董事会风险监督的企业更可能发生涉及人权或劳工问题的社会风险事件。总体而言,这些发现表明董事会在进行风险监督时往往优先考虑环境风险而非社会风险。需要说明的是,数据可获得性限制、测量方法问题以及环境与社会投入(如E&S政策)与成果实现之间可能存在的时间差(Christensen等,2022),均对本研究构成局限性。

进一步分析中,文章探究了董事会可能在分配监督资源时权衡环境、社会风险与财务风险的观点。遵循现有文献(如Bharath和Shumway,2008)采用违约概率(PD)来衡量企业面临的财务风险。为评估环境社会风险与财务风险之间的权衡,根据样本中位数将样本划分为低违约概率(高违约概率)企业。对于高违约概率企业,其董事会可能更专注于缓解财务风险,因而减少对其他风险(包括环境与社会风险)的关注——这一假设看似合理,但文章研究发现却得出相反结论。具体而言,在高违约概率企业中,文章发现董事会风险监督与环境社会问责机制建立、以及环境社会导向的战略、运营和披露政策采纳呈正相关,但与环境或社会风险事件发生概率无显著关联。相反,在低违约概率企业中,董事会风险监督仅与环境社会导向的战略和运营政策采纳正相关,与环境社会问责机制或披露政策无关。更重要的是,发现这类企业的董事会风险监督与环境和社会风险事件发生概率均呈正相关。对于这一反直觉结果的可能解释是:低违约概率企业的董事会在过去实施风险监督时,为管理和缓解财务风险而牺牲了环境社会风险,从而降低违约概率却增加了后续环境社会风险事件的发生可能性。这一解读与Ashraf等(2024)提出的"分心超载"概念一致——该研究显示审计委员会对财务风险(非核心职责)的关注与财务报告质量呈负相关。

尽管文章估计包含一系列董事会及企业层面控制变量以及国家、行业和时间固定效应,文章仍对结果真实性进行了评估,发现相关遗漏变量(Frank,2000;Oster,2019)和反向因果关系不太可能影响文章推论。但需要承认的是,风险管理制度(RMI)调查数据的性质及样本特征(例如大多数企业仅存在单个时间点的观测值)使无法检验董事会风险监督与企业环境社会绩效三个要素之间的动态因果关系,因此文章的证据应视为提示性关联。此外文章还认识到,依赖调查数据可能导致选择偏差影响结果的外部有效性。

文章发现推动了三个方向的研究进展:首先,拓展了关于董事会特征与环境社会绩效关系的研究(如Dyck等,2023;Ginglinger和Raskopf,2023;Iliev和Roth,2023)。这些研究通常依赖可观测的董事会特征(如性别多样性)来替代潜在的公司治理机制,且多数使用结合环境社会投入(如政策)和产出的综合评级来衡量环境社会绩效,导致所观察到的关系存在模糊性。文章通过新颖的董事会风险监督数据,超越了可观测董事会特征(特别是环境社会委员会)的作用,分别考察了董事会风险监督与环境社会问责机制、环境社会导向的战略/运营/披露政策、以及环境社会成果之间的关联。虽然董事会可以依靠环境社会委员会来提升环境社会绩效并降低相关风险(如Chu等,2024;Dixon-Fowler等,2017),但文章证明整体董事会风险监督发挥着更高层级的作用。事实上,尽管在某些情况下环境社会委员会与环境社会绩效存在关联,但在大多数情况下并非如此。

其次,文章研究结果强调需要进一步探究环境绩效与社会绩效之间的相互作用。现有研究(如Cohen等,2023;Dyck等,2019)通常单独评估环境或社会绩效,或将二者合并为单一评级。鉴于董事会在监督各类风险时面临约束优化问题,他们必须在不同风险暴露之间进行优先级排序,这意味着并非所有风险都能获得同等程度的关注。文章提供了支持环境与社会风险存在此消彼长关系的证据:具体而言,虽然企业会将环境和社会因素同时纳入战略与运营政策,但在成果呈现方面,环境问题似乎比社会问题更具优先性——至少短期来看是如此。

最后,文章对董事会风险监督与公司治理研究领域作出了贡献。多数主要经济体的法律、法规或准则均要求董事会履行风险监督职责(OECD,2021)。虽然董事会传统上专注于财务风险,但如今越来越强调其需要关注更广泛的风险范畴,其中环境与社会风险最为突出。研究发现印证了企业风险管理(ERM)文献(如Beasley等,2015,2023)所倡导的董事会风险监督职能及其与环境社会绩效的关联。与此相关地,本研究也响应了关于探索内部治理机制"黑箱"的呼吁,拓展了关于董事会实践后果的研究(如Cheng等,2021;Cornelli等,2013;Schwartz-Ziv和Weisbach,2013)。

二、背景与研究问题

人们日益认识到环境与社会(E&S)问题关联着重大风险与机遇,并可能实质性影响企业绩效与估值(如Ceres,2019;Liang和Renneboog,2017;NACD,2017)。这促使投资者及其他利益相关方呼吁董事会将环境社会问题纳入整体风险监督框架,藉此识别、监控并应对当前及潜在的环境社会风险(如NACD,2022;WLRK,2022)。

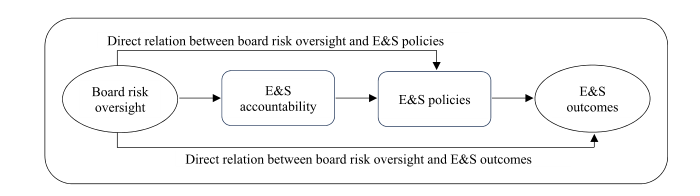

基于这些发展动态,文章探究董事会风险监督与环境社会绩效的关系。对此关系的评估建立在如下概念框架之上:董事会代表股东建立环境社会问题问责机制,进而推动实施环境社会导向的战略、运营及披露政策,最终促进环境社会成果的实现。图1展示了这些关系——董事会风险监督既可直接也可间接影响环境社会政策及成果。

需特别说明的是,该框架最左侧的"董事会风险监督"指整体性监督而非专门的环境社会风险监督。虽然董事会可以单独进行环境社会风险监督,但将这些风险纳入整体监督框架能产生协同效应:既能提升效率收益,为阐述环境社会风险提供通用语言,又能实现更有效的风险管控(Ceres,2019;KPMG,2023)。这种整合可确保环境社会风险融入战略体系,从而提升其重要性,并使环境社会举措与企业的风险偏好和战略保持一致。借助整体风险监督框架还能增强董事会识别环境社会风险的能力,促进对所有风险暴露的更全面监控(COSO和WBCSD,2018)。这将减少风险管理与战略目标之间的冲突,确保必要的权衡取舍得到充分理解,最终提升董事会预测和应对企业互联风险暴露的能力。

董事会风险监督与环境社会问责之间的作用机理在于:实施更全面风险监督的董事会更可能认知环境社会风险,因而更倾向于建立问责机制以影响相关决策行动。问责机制可包括设定环境社会目标或在激励合约中使用环境社会指标。事实上,业界普遍鼓励董事会通过问责机制影响环境社会成果(如COSO和WBCSD,2018)。部分研究结论支持这一观点:Ioannou等(2016)表明更严格的碳排放目标与更高达标率相关;Cohen等(2023)发现将碳指标纳入薪酬合约与降低排放量存在关联。

除建立环境与社会问责机制外,实施更全面风险监督的董事会更可能要求推行环境社会导向的战略与运营政策。随着环境社会法规的出台以及相关诉讼和声誉问题的增加(如Ceres,2019;UNEP,2023),董事会需要通过内部政策确保环境社会合规性,并降低相关法律与声誉风险暴露(OECD,2021)。这些政策包括:体现董事会确定的环境社会风险偏好与优先事项、将环境社会风险纳入战略计划、以及分配资源实现环境社会目标(如KPMG,2017;COSO和WBCSD,2018;PwC,2022b)。除直接推动和监控环境社会政策外,董事会还可通过环境社会问责机制间接影响政策采纳——通过激励管理者将环境社会问题嵌入战略与运营决策(如Cohen等,2023;Eccles等,2014;Flammer等,2019)。

实施更全面风险监督的董事会还能通过采纳披露政策来展现应对环境社会问题的承诺,这些政策涉及提供环境社会风险、目标、成果及风险监督实践等信息(如COSO和WBCSD,2018)。此类披露政策符合可持续发展报告框架要求,即披露环境社会风险与机遇的治理情况、用于评估和管理这些风险的指标与目标,以及这些风险对运营、战略和财务规划的预期影响(如TCFD,2017;SEC,2022;ISSB,2023)。现有研究支持以下观点:具有可持续发展导向治理结构的企业能提供更优质的环境社会信息披露(如Mallin等,2013),而投资者也重视这些披露(如Krueger等,2024)。

图1:董事会风险监督与环境社会绩效

综合前述论点,董事会风险监督与环境社会问责机制的建立、以及环境社会导向的战略、运营和披露政策的采纳应存在正相关关系。但这种关系并非不言自明,其原因有四:

首先,风险监督的有效性受限于董事会资源约束。研究表明许多董事会缺乏风险监督所需的时间、信息和技能(Ingley和van der Walt,2008;NACD,2013)。因此董事会对风险暴露的考量类似于约束优化问题(如Adams等,2010;Rock,2021),必须在监督过程中进行风险优先级排序,在此过程中环境社会风险可能获得有限关注。

其次,近期调查显示大多数董事并不认为环境社会问题是重要风险或与绩效及股东相关,其董事会在风险监督中也未充分考虑这些问题(如KPMG,2018;PwC,2019,2022a,2023)。调查还表明,多数董事对其企业的环境社会举措缺乏信心,许多企业既无环境社会框架也不跟踪相关指标(OCEG和Diligent,2021)。

第三,董事会对环境社会风险的考量因利益相关方偏好冲突而复杂化(如Bebchuk和Tallarita,2020,2022;Edmans,2023;Kaplan和Ramanna,2021)。具体而言,将环境社会问题纳入整体风险监督需要董事会优先考虑不同(环境与社会)利益相关方的利益,并评估其分歧性利益的可协调程度(Huang,2022)。这导致并非所有环境社会问题都能获得同等程度的监督,可能使董事会风险监督仅与部分环境社会绩效要素相关。

最后,董事会可能通过正式机制之外的途径应对环境社会风险:他们可以通过高层基调培育环境社会意识的风险文化(如Braumann,2018;Braumann等,2020;Epstein等,2010),或仅批准符合企业环境社会目标、风险偏好及预期成果的战略倡议与资本投资(如COSO,2014;NACD,2022)。借助这些替代机制,董事会可能无需依赖环境社会问责与政策就能影响相关决策(如Penno,2022)。

上述论点内在的矛盾性引出前两个研究问题:

研究问题1:董事会风险监督是否与环境和社会(E&S)问责机制的建立存在关联?

研究问题2:董事会风险监督是否与环境和社会导向战略、运营及披露政策采纳存在关联?

将环境与社会(E&S)问题纳入董事会整体风险监督范畴的呼吁,其基本假设是这种整合最终能改善环境社会成果(图1最右侧)。如果实施更全面风险监督的董事会更可能识别和评估环境社会风险,并通过建立环境社会问责机制、采纳环境社会政策或运用其他机制(如培育环境社会意识的风险文化、批准符合企业环境社会目标的倡议或投资),确保环境社会问题融入管理实践和决策过程,那么风险监督理应与更好的环境社会成果相关联。近期研究表明,劳动力市场惩罚机制会激励董事会确保企业实现更好的环境社会成果——Ding等(2024)发现:环境社会失败企业的董事更可能离职,且这些离职董事往往只能在声誉较低的企业获得新董事职位。

尽管董事会可能短期内直接影响环境社会成果(如通过施压管理层切断与高排放供应商的合作),但通过问责机制、政策工具等途径引致环境社会成果变革本质上是长期过程(如Edmans,2023,2024;Edmans等,2023;Grewal和Serafeim,2020)。因此,即使观察到董事会风险监督与环境社会问责及政策存在关联,也未必能在短期内发现其与环境社会成果的类似关系。

董事会风险监督与环境社会成果的关系还存在其他不确定性:首先,近期研究质疑企业环境社会承诺的可信度,将其定性为"绿色洗白"和"社会洗白"尝试(如Baker等,2024;Darendeli等,2022;Raghunandan和Rajgopal,2023)。若涉及环境社会问题的风险监督仅流于形式,则可能与环境社会成果无关。其次,鉴于环境社会风险监督需同时追求环境与社会双重目标,改善环境社会成果将面临与环境社会投入(即问责机制与政策)相同的约束优化问题。考虑到协调利益相关方环境社会偏好的挑战(如Bebchuk和Tallarita,2020),改善环境社会成果必然涉及权衡取舍。研究证实了这种权衡的存在:Scherer等(2018)通过研究联合国可持续发展目标(SDGs)发现,企业追求社会目标会对环境目标产生负面影响;Champagne等(2022)也报告称企业会通过在某些环境社会维度的优异表现来补偿其他维度的缺陷。最后,近期研究(如Christensen等,2022;Freiberg等,2021b)指出检验环境社会成果面临普遍性实证挑战——即数据可得性与测量问题。鉴于这些局限,认识到关于董事会风险监督与环境社会成果关系的第三个研究问题本质上具有探索性。

研究问题3:董事会风险监督是否与环境和社会(E&S)成果存在关联?

三、变量定义与样本选择

3.1 怡安风险成熟度指数(RMI)调查

3.1.1 调查设计与样本

为衡量董事会风险监督,文章采用参与怡安RMI调查企业的专有调查数据。怡安作为保险经纪、风险管理和人力资源服务的领先提供商,设计该调查旨在帮助企业评估和基准化其企业风险管理(ERM)能力。该调查由学者与行业风险专家共同开发,涵盖反虚假财务报告委员会发起组织(COSO,2004)ERM框架的核心要素,并经过风险管理高管的预测试,确保问题与选项设置易于理解且可准确回答。

自2011年启动的RMI调查面向参与风险管理的高层管理及C级高管,通过行业会议和怡安客户渠道邀请参与。为保障数据完整性,参与者需先联系怡安确认具备评估企业风险管理实践所需的专业知识,合格者将通过邮件获得唯一密码访问调查系统(该密码同时作为企业标识符)。调查支持分阶段完成,允许参与者根据需要收集信息。完成调查后,受访者将获得风险成熟度评级及改进建议作为反馈。

使用RMI数据能够探索董事会风险监督实践中不可观测的"黑箱",并提供实证检验所需的标准化度量(Bloomfield等,2016;Spekl´e和Widener,2018)。这使本文摆脱了文献中依赖可观测董事会特征替代潜在内部治理的常规方法(如Dyck等,2023;Ginglinger和Raskopf,2023;Iliev和Roth,2023)。虽然所有非随机样本都存在代表性问题,但鉴于报告显示的董事会风险监督实践存在显著差异,且极少企业获得极高或极低的风险成熟度评级,样本不太可能偏向自我选择的监督实践极端薄弱或异常强大的企业。

文章样本包含2011至2019年间完成RMI调查的377家独特企业(覆盖33个国家),这些企业需同时具备环境或社会数据、BoardEx提供的董事会数据,以及Worldscope(Datastream)提供的会计(股票市场)数据。企业纳入样本的时间以其完成调查的年份为准(部分企业多次参与调查),因此377家样本企业共形成437个企业-年度观测值。由于部分因变量存在环境社会数据缺失,实际回归分析的观测值数量在122至437之间。

3.1.2 董事会风险监督

文章基于RMI调查问题及企业风险管理(ERM)专家与专业机构提出的最佳实践(COSO,2009;COSO,2014;WLRK,2022),构建五个变量来衡量董事会风险监督的全面性。每个变量通过计算调查问题标准化得分的平均值获得。

变量一:董事会风险理解度——基于四个问题评估董事会对以下方面的理解程度:(1)企业重大风险;(2)关键风险的现有管理活动;(3)量化的风险偏好;(4)新兴风险态势。样本中多数董事会能持续理解重大风险(86%)和关键风险管理活动(79%),但仅约半数能持续理解量化风险偏好(约25%理解不一致,另25%根本不讨论风险偏好)。约60%的董事会能持续理解企业风险态势,30%理解不一致,10%不讨论风险态势。

变量二:董事会风险报告——通过三个问题捕捉风险报告的范围与频率。第一问题考察董事会风险报告是否包含:(1)关键风险及相关管理活动;(2)风险动因及根本原因;(3)风险责任归属与问责机制;(4)风险管理行动计划及成果;(5)风险承受度、阈值与限额;(6)风险绩效指标与趋势;(7)新兴风险信息。受访者需选择所有适用选项,将每个成分视为独立问题。样本企业中位数选择了七项中的四项。第二和第三问题分别涉及向董事会和专业委员会进行风险报告的频率:无预定计划的低频报告(董事会约15%,委员会约10%)、至少年度报告(董事会约40%,委员会约25%)、至少半年度报告(双方均约25%)、季度或更频繁报告(董事会约25%,委员会约45%)。

变量三:董事会与管理层风险一致性——反映双方在风险管理战略上的共识与沟通。该变量基于两个问题构建:第一问题询问董事会与管理层就企业风险管理战略达成的共识程度——57%(32%)的企业达成非正式(正式)共识,其余企业未讨论过风险管理战略。第二问题考察双方沟通是否显示风险管理战略与企业整体战略一致——三分之一企业存在战略错位;其余企业显示一致,其中绝大多数通过非正式(而非正式)方式提及风险偏好与风险承受度。

变量四:董事会与风险官沟通——基于独立问题:风险管理负责人(如首席风险官)是否在内部风险报告和会议交流之外与董事会保持沟通?49%的企业-年度观测存在此类沟通。

变量五:董事会风险绩效评估为虚拟变量,基于"风险管理角色与责任是否纳入董事会成员绩效评估"问题——36%的企业给予肯定答复。

文章通过上述五个变量构建董事会风险监督(BRO)综合指标。该指标是对董事会风险理解度、风险报告、风险一致性、风险官沟通及风险绩效评估五个变量进行样本内标准化后的平均值。数值越大表明董事会风险监督越全面。

3.2 环境与社会问责机制及政策

文章通过Refinitiv(现伦敦证券交易所集团LSEG)ESG数据库和BoardEx获取环境社会问责数据,通过Refinitiv ESG和彭博获取环境社会政策数据。通过人工收集的国际证券识别码(ISIN)将这些数据与RMI调查数据匹配。Refinitiv ESG依据年度报告模式,从年报、可持续发展报告、非政府组织、交易所备案文件和媒体来源汇编环境社会信息。该数据库及其前身ASSET4曾被用于先前研究环境社会绩效成因与影响的文献(如Amiraslani等,2023;Dai等,2021;Dyck等,2023),因其对美国和跨国企业的全面覆盖而成为主要的环境社会数据源。

与多数研究直接采用Refinitiv ESG支柱或类别评分(将环境社会投入与成果合并为单一评级)不同,文章审阅了该数据库环境与社会支柱下的400多个数据项,筛选出与构建环境社会问责机制建立、环境社会导向战略/运营/披露政策采纳相关的指标。

文章使用五个变量衡量环境社会问责机制:

(1)环境社会综合问责;(2)环境社会薪酬;(3)环境目标;(4)多元与机会目标;(5)环境社会专职岗位。

Ø 环境社会薪酬为虚拟变量:若企业实施基于ESG的薪酬政策则取1(占企业-年度观测值的38%);

Ø 环境目标为虚拟变量:若企业设定减排、节水或能效目标则取1(52%);

Ø 多元与机会目标为虚拟变量:若企业设定多元化和机会平等目标则取1(15%);

Ø 环境社会专职岗位为虚拟变量:若企业设有专门负责环境社会问题的高管或高级经理则取1(36%)。

环境社会综合问责值为上述四个变量之和。除使用BoardEx数据构建的专职岗位变量外,其余变量均基于Refinitiv ESG数据。

为衡量环境社会导向战略与运营政策的采纳,使用五个变量:

(1)环境社会综合政策;(2)环境政策;(3)绿色创新政策;(4)劳工政策;(5)产品责任政策。

文章识别Refinitiv ESG中与这些政策相关的数据项(例如"公司是否有提高用水效率的政策?"),并按环境、绿色创新、劳工和产品责任问题进行分类。各数据项肯定回答取1,否定取0。随后对每个政策变量下的数据项求和,除以有效项数并转换为百分比。环境社会综合政策变量为四个政策变量的平均值。样本企业平均采纳了Refinitiv ESG所追踪政策的三分之一。

文章使用两变量考察企业的环境与社会披露政策:第一,采用Refinitiv ESG中的环境社会报告虚拟变量,反映企业是否发布环境社会报告(占企业-年度观测值的69%);第二,使用彭博环境与社会披露评分(基于可持续发展报告和企业网站等多渠道信息),该评分范围从披露最少数据企业的0.10分至披露彭博所收集全部数据点的100分。该评分被投资者及现有研究广泛采用(如Christensen等,2022)。文章将环境社会披露数量构建为环境与社会披露评分的平均值(样本均值为30.92分)。

3.3 环境与社会成果

为衡量环境与社会成果,采用两种数据来源。首先,使用来自"影响力加权账户"(IWA)项目的环境与社会外部性数据,该项目旨在透明化衡量企业经济活动所产生的货币化环境与社会影响。采用两个IWA变量:一是环境成本(Environmental costs),即企业总货币化环境影响与营业收入比值的自然对数(未取对数的变量均值为0.052)。该变量基于一种方法论,将企业运营的直接环境后果(如排放、用水等)转化为影响指标及货币价值(Freiberg等,2021b)。数值越高表明负面环境影响越大。二是员工福利(Employee benefits),即企业总货币化雇佣影响与员工数量比值的自然对数(Fadhel等,2021;Freiberg等,2021a)。该变量从薪酬水平、机会均等、性别与种族多样性、地域分布四个维度反映人均货币化雇佣影响。数值越高代表正面影响越大(未取对数的平均值约为每名员工63,000美元)。

其次,采用RepRisk提供的环境与社会风险事件数据。RepRisk是专注于ESG领域的数据服务商和咨询机构,其通过专有的机器学习技术和人工研判,每日筛查超过80,000份涵盖15种语言的媒体、监管及商业文件,以识别ESG风险事件。参照相关研究(如Dai等,2021;Li与Wu,2020),获取企业违反《联合国全球契约》(UNGC)的原始事件数据,并构建两个变量:环境风险事件(Environmental risk incident)为二元指标,若企业违反UNGC环境原则7、8或9条则取值1(占样本企业年度的27%);社会风险事件(Social risk incident)同样为二元指标,若企业违反UNGC社会原则1至6条中任何条款则取值1(占24%)。对于这两个变量,将缺失值默认为未发生事件并赋值为零。

通过手工收集的ISIN代码,将四种环境与社会成果衡量指标与RMI调查数据进行匹配,并对IWA连续变量在1%和99%分位进行缩尾处理。

3.4 董事会特征与其他控制变量

关于公司治理与环境社会绩效关系的研究通常关注可观测的董事会属性。为确保研究结果不受这些特征驱动,并证明董事会风险监督在解释环境社会绩效时的增量相关性,使用BoardEx、Refinitiv ESG数据库以及公司官网和监管申报文件中的数据控制以下董事会属性:董事会成员数量(董事会规模)、非执行董事占比(董事会独立性)、女性董事占比(董事会性别多样性)、董事平均任期(董事会任期)、是否设有财务专家董事(董事会财务专长)以及是否设立独立的环境与社会委员会(董事会环境社会委员会)。通过二元指标(股东权力)控制股东权力因素,若公司未采用交错董事会制度且未设置双重股权结构,则该指标取值为1。

最后,文章使用Worldscope和Datastream数据库中的会计与股票市场数据控制企业属性。参照Dyck等(2019)的研究,控制企业规模(规模)、资产有形性(有形性)、账面杠杆率(杠杆率)、资产回报率(盈利能力)和估值(托宾Q值)(这些变量均在1%和99%分位进行缩尾处理),同时设置是否在美国交叉上市的指示变量(交叉上市)。

变量定义详见附录A。企业属性变量均取自问卷调查前一年度(因风险监督可能影响企业属性),其他变量则与问卷调查年度同步测量。

3.5 摘要统计数据

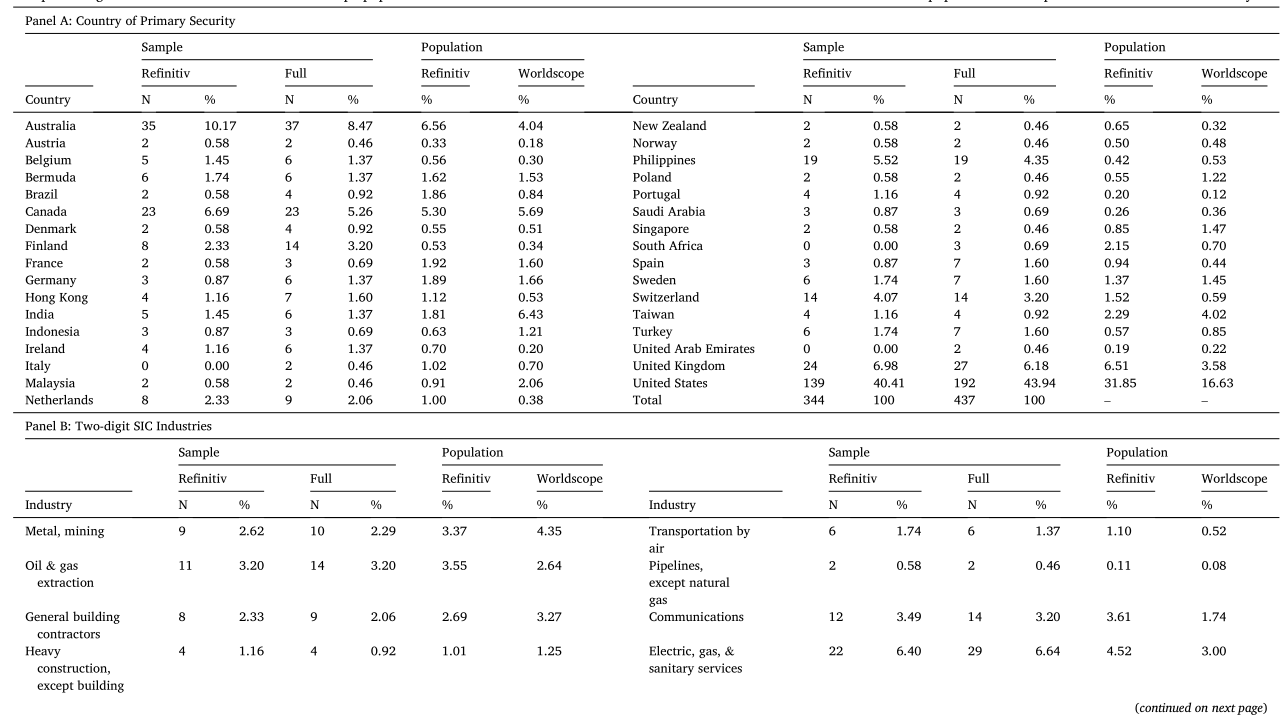

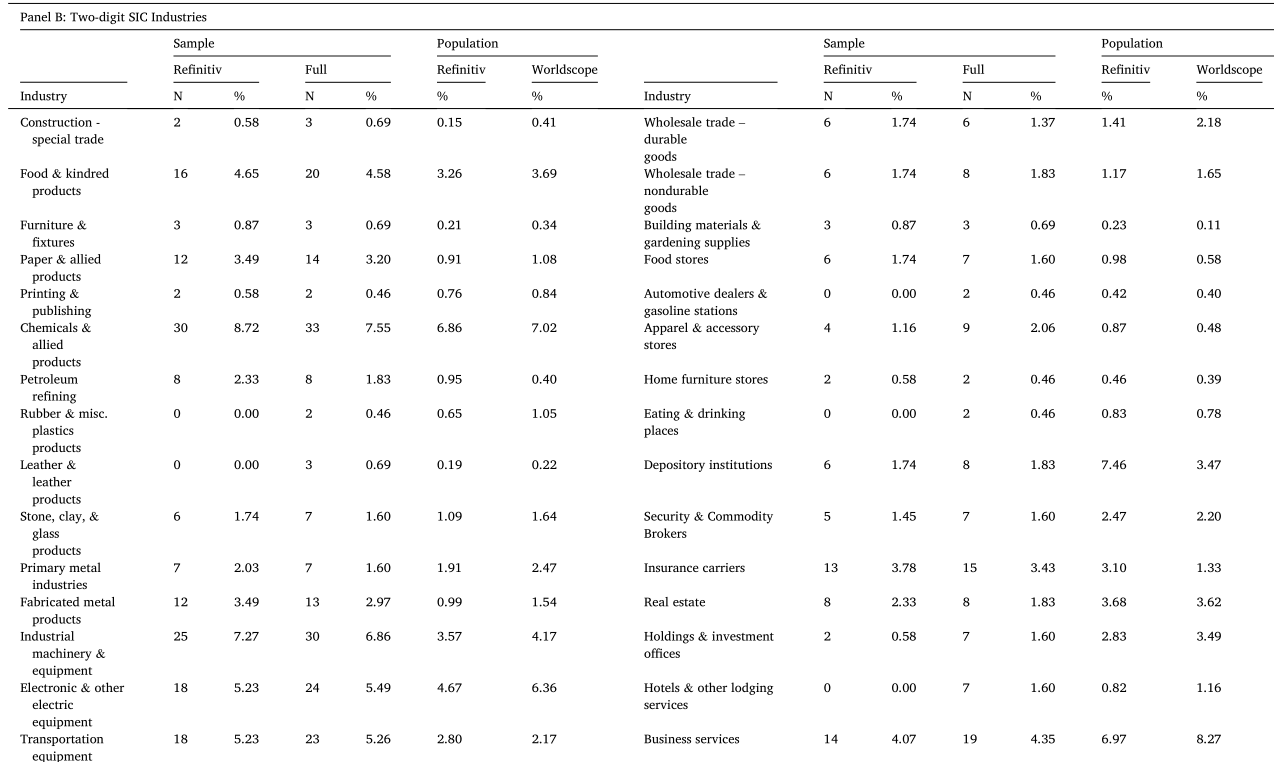

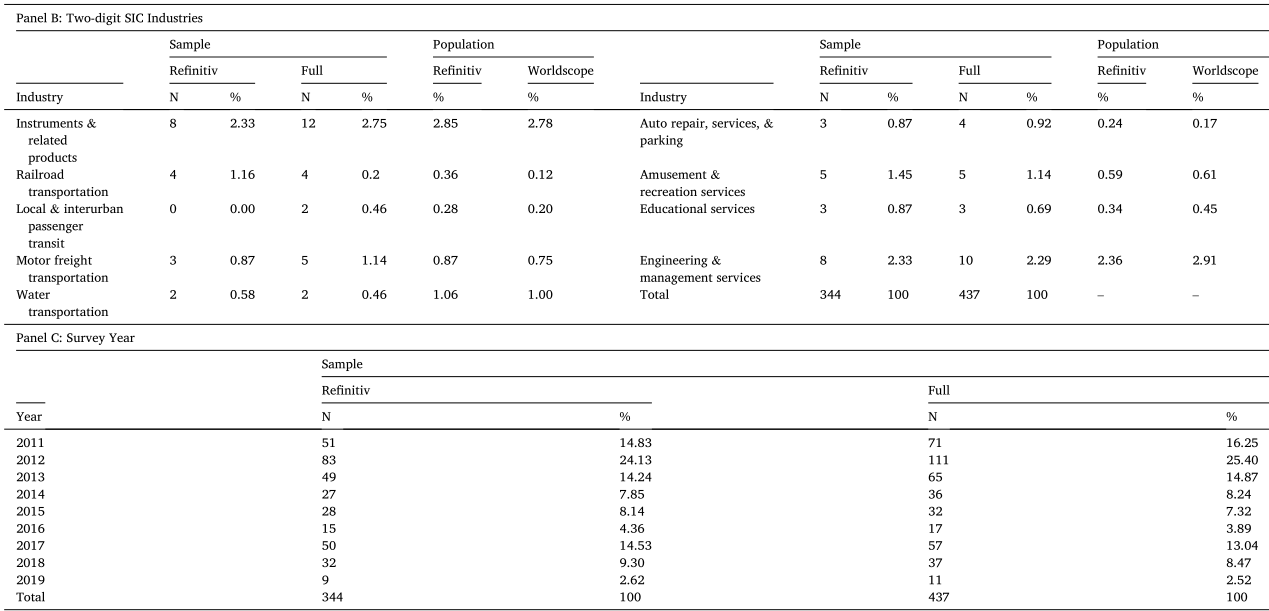

表1报告了样本的国家与行业构成。文章分别提供了全样本和基于Refinitiv ESG数据库的估计样本统计结果。面板A显示美国在样本中占比最高(占企业年度观测值的43.94%),其次是澳大利亚(8.47%)和英国(6.18%),这与这些国家在Refinitiv ESG数据库中的代表性一致。就Worldscope数据库中的代表性而言,虽然美国占比最高,但澳大利亚和英国分别位列第四和第六。面板B显示样本企业占比最高的行业是化工及相关产品业(占企业年度观测值的7.55%),其次是工业机械与设备业(6.86%)、电力燃气及环卫服务业(6.64%)。相较而言,化工及应用产品业在Worldscope企业中的比例排名第二,在Refinitiv ESG数据库中位列第三。面板C表明大多数样本企业在RMI调查启动初期参与调查,其中2011年、2012年和2013年收集的回复分别占16.25%、25.40%和14.87%。

表1 样本构成

四、实证分析

通过下列模型来研究董事会风险监督与企业环境与社会绩效三个要素之间的关系。

其中,因变量(DV)代表关注的核心被解释变量,董事会风险监督(BRO)是核心解释变量,董事会(公司)控制变量则代表董事会(公司)特征向量。为缓解不随时间变化的国家与行业特征以及随时间演变的环境与社会(E&S)偏好的混淆影响,所有估计均包含国家(αCountry)、二位标准行业分类(αSIC2)及年度(αt)固定效应。观测单位为公司-年度。该模型采用普通最小二乘法(OLS)进行回归估计,标准误在国家层面进行聚类处理。

4.1 董事会风险监督与环境和社会问责

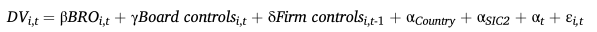

文章针对董事会风险监督与环境与社会(E&S)问责的关系展开首个研究问题的探讨,表2呈现了相关结果。研究发现,董事会风险监督(BRO)与综合E&S问责变量呈显著正相关(第1列)。从经济意义上看,BRO每增加一个标准差,E&S问责水平相较于其均值将提升6.95%。同时,BRO与两个分项E&S问责变量——E&S薪酬激励和环境目标(分别为第2列和第3列)也呈现正向关联。然而当因变量为多元化与机会目标(第4列)或E&S专职岗位设置(第5列)时,这种关系则不再显著。两类目标变量的差异化结果表明:更具广度的董事会风险监督机制会促进环境目标的制定,但不会推动员工相关目标的设立。

就董事会特征与因变量关系而言(见表2),董事会财务专业知识与综合E&S问责、E&S薪酬激励、多元化与机会目标以及E&S岗位设置均呈正相关。其他董事会控制变量大多与因变量存在零星关联。董事会E&S专业委员会与BRO影响的问责变量范围一致,表明风险监督机制和E&S专业委员会共同作用于特定E&S问责机制的形成。值得注意的是,无论董事会结构与组成如何,研究结果均证实更广泛的董事会风险监督与E&S问责制度建设存在正向关联,这为第一个研究问题提供了肯定答案。该结论在控制财务绩效(即盈利能力与托宾Q值)后依然稳健,表明结果不太可能由经营业绩更优的企业所驱动。

表2 董事会风险监督与环境和社会(E&S)问责回归结果

4.2 董事会风险监督与环境和社会政策

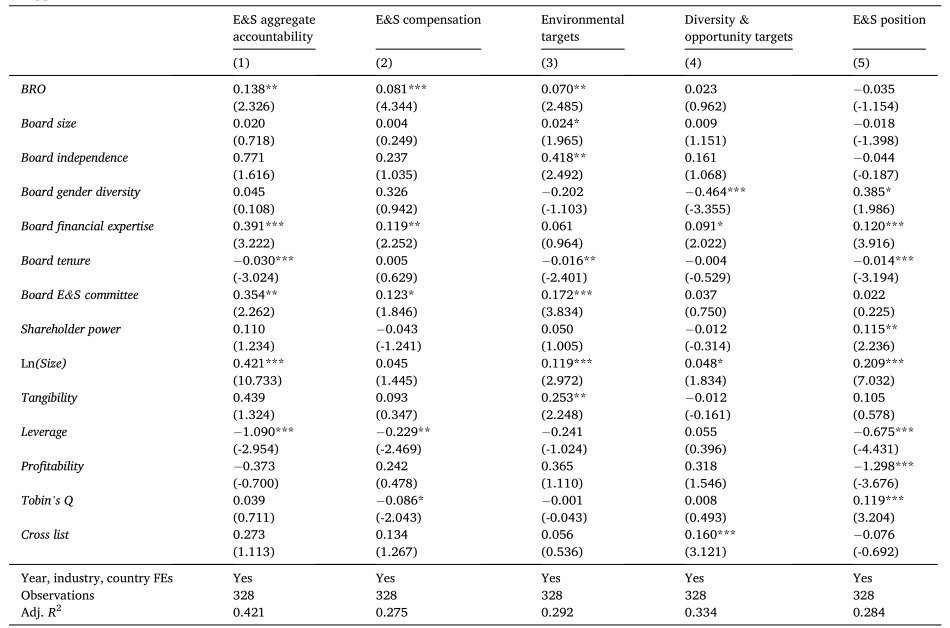

文章通过表3和表4分别报告第二个研究问题的检验结果,该问题关注董事会风险监督与E&S导向战略运营政策及E&S披露政策的关系。表4结果显示,BRO与综合战略运营政策变量及其各分项变量均呈现显著正相关。经济意义表明:BRO每增加一个标准差,综合战略运营政策变量相较于其均值将提升9.94%。这些检验所涵盖政策的广度表明,具备更全面董事会风险监督机制的企业会采纳应对各类E&S风险与机遇的政策,其范围涵盖环境、雇佣与产品风险相关政策,直至把握环境机遇的绿色创新政策。

在董事会控制变量中,董事会独立性与性别多样性均与综合E&S政策及劳工政策呈正相关。其他大多数董事会特征(包括设立E&S专业委员会)与E&S导向的战略运营政策均无显著关联。这表明,董事会风险监督是这些E&S政策的关键决定因素,其影响超越既往研究中观察到的董事会或董事特征。

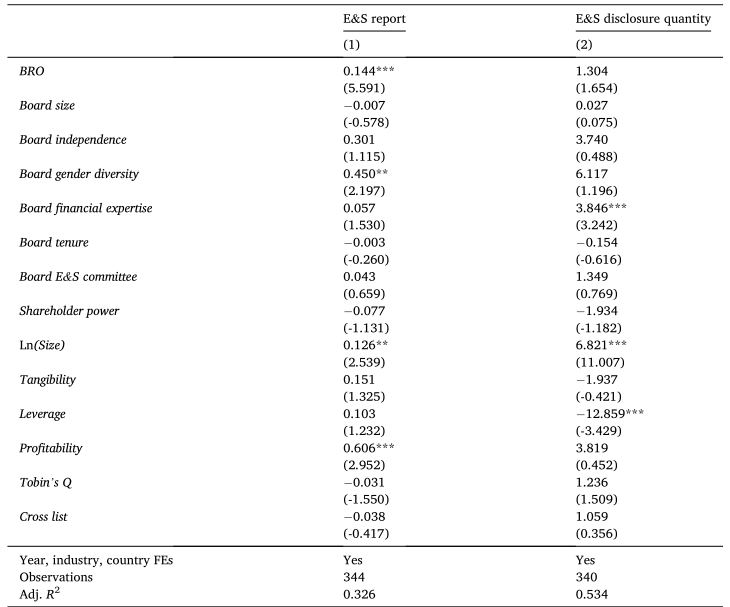

表4报告了董事会风险监督与E&S披露政策的关联结果。研究发现BRO与企业发布E&S报告的可能性呈正相关(第1列):BRO每增加一个标准差,发布E&S报告的概率相较于均值将提升14.86%。同时发现BRO与企业E&S披露数量存在边际显著的正向关系(第2列)(双尾检验p值=0.108)。总体而言,可观察的董事会特征(包括E&S专业委员会)与E&S披露无显著关联,仅性别多样性(董事会财务专业知识)分别与E&S报告(E&S披露数量)存在正向关系。

综合来看,表3与表4的发现为第二个研究问题提供了肯定答案——董事会风险监督与E&S导向的战略、运营及披露政策的采纳呈正相关。结合4.1节的证据,这些结果一致表明:实施更全面风险监督的董事会更倾向于将E&S问题视为重要风险,进而通过建立E&S问责机制和采纳E&S政策等方式,在其影响范围内塑造企业E&S绩效表现。

表3 董事会风险监督与环境和社会战略(E&S)及运营政策

表4 董事会风险监督与环境和社会(E&S)披露政策

4.3 董事会风险监督与E&S结果

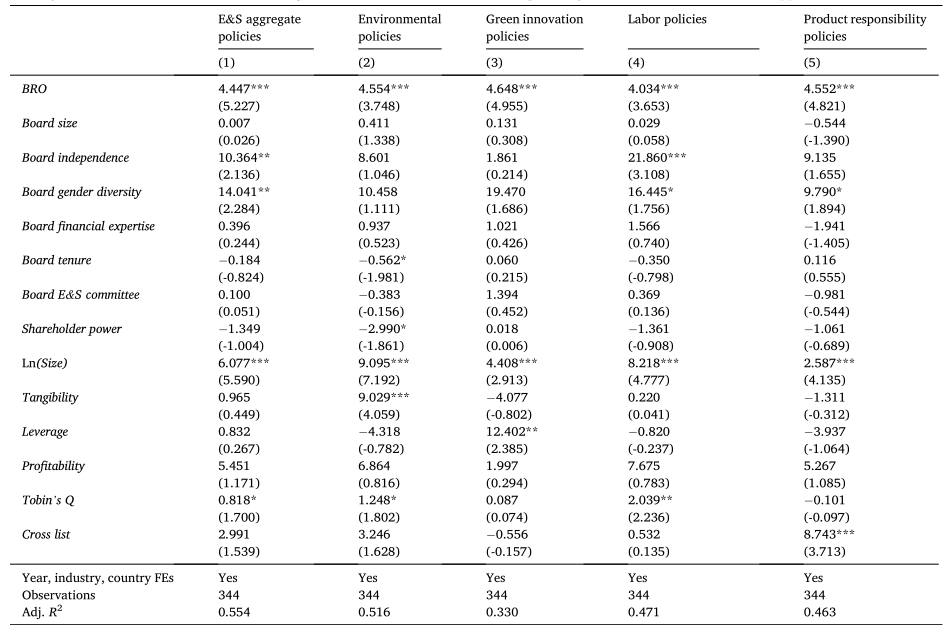

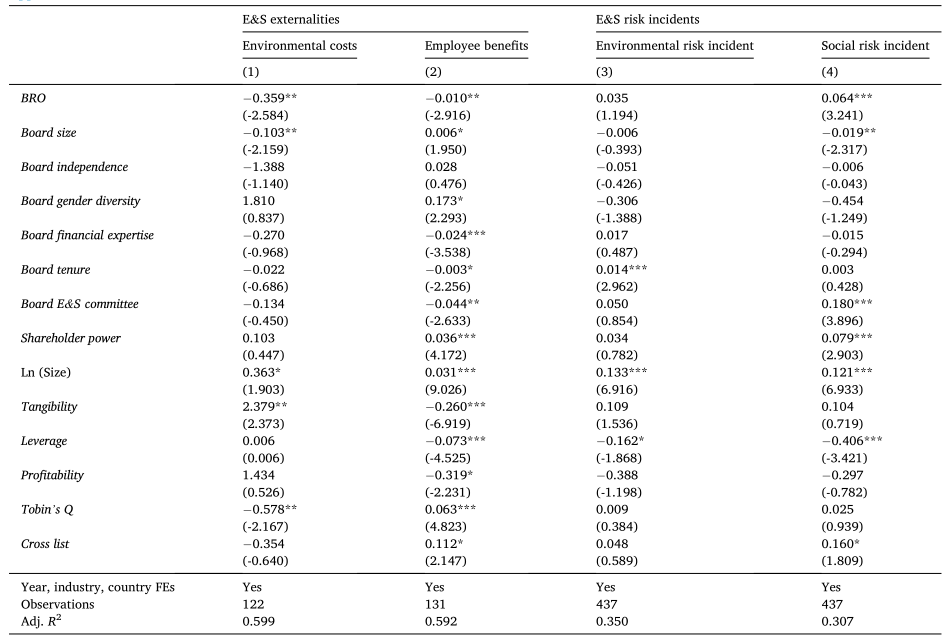

为检验BRO与E&S结果的关系,使用两类因变量重新估计模型(1):(1)基于环境成本和员工福利衡量的E&S外部性;(2)采用环境风险事件与社会风险事件捕捉的E&S风险事故。结果报告于表5。

就E&S外部性而言,研究发现BRO与货币化环境成本呈负相关(第1列),估计系数表明BRO每增加一个标准差,环境成本相较于其均值(取对数后的均值为2.96)将降低8.60%。总体而言,文章表明董事会风险监督不仅与环境问责机制和政策相关,还能带来更好的环境结果。

然而研究发现BRO与货币化员工福利呈负相关(第2列)。虽然经济影响较小(BRO每增加一个标准差,员工福利相较于其均值(取对数后的均值为4.15)仅降低0.17%),这一发现表明具有更全面监督机制的企业反而出现稍差的员工相关社会结果。

在风险事故方面,文章发现BRO与环境风险事件发生概率无显著关联(第3列)。需要说明的是,更广泛的董事会风险监督并不必然意味着企业规避所有环境风险,而是有助于在既定风险偏好和现有风险管理能力范围内,更有效地分析、接受甚至增加风险暴露,同时最小化或缓解超出可接受风险偏好的风险。这一观点与ERM框架一致——其目标并非规避所有风险,而是最小化非增值风险暴露,同时接纳那些能提升价值并可能带来创新机遇的风险(如COSO,2014)。

研究发现BRO与社会风险事件发生概率呈正相关(第4列)。经济意义上,BRO每增加一个标准差,社会风险事件发生概率相较于均值将上升20.41%。结合货币化员工福利的结果,这一发现表明具有更全面董事会风险监督的企业对社会结果的重视程度较低。该结果与BRO同多元化及平等机会目标采纳无显著关系的证据相互印证。

就董事会特征而言,董事会规模与环境成本及社会风险事件发生概率均呈负相关,而与员工福利呈正相关。董事会E&S专业委员会与员工福利(社会风险事件发生概率)呈现负(正)向关联,因此文章未发现E&S专业委员会与所考察的E&S结果存在积极关联的证据。

环境结果与社会结果在与董事会风险监督关系方面呈现的分化,总体上符合约束优化理论的概念(Bebchuk and Tallarita, 2020),即企业及其董事会对不同E&S问题给予差异化重视。文章发现也与某些E&S目标可能不相容的观点一致(如Champagne et al., 2022; Scherer et al., 2018),这促使企业可能在环境问题与社会问题的关注重点之间进行替代选择。然而鉴于某些E&S结果的样本量限制,认为表5报告的分析结果本质上具有探索性。

表5 董事会风险监督与环境和社会(E&S)结果

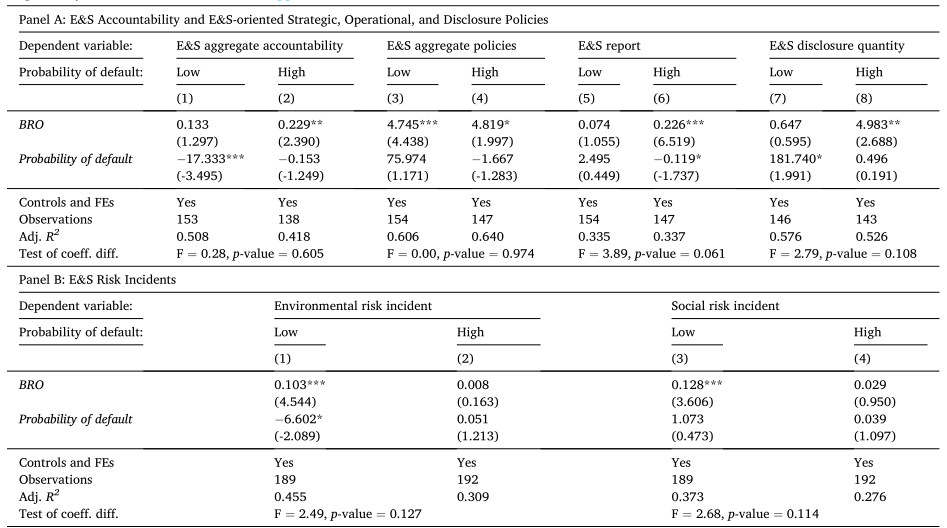

4.4 子样本分析

本节通过子样本检验探究董事会在分配监督资源时是否会在E&S风险与财务风险之间进行权衡。具体而言,评估董事会风险监督与E&S问责、E&S政策及E&S结果的关系是否随企业财务风险暴露程度而变化。这些检验基于以下观点:董事会面临约束优化问题(如Adams等,2010;Rock,2021),因此必须对监督范围内的风险进行优先级排序。当面临较高财务风险时,董事会监督可能减少对E&S风险的关注。

文章采用企业违约概率(PD)作为财务风险暴露程度的代理变量。选择PD是因为违约是企业生命周期中最具破坏性的风险事件之一。违约风险作为财务风险的重要构成要素(如Merton,1974;Bharath与Shumway,2008;Campbell等,2008),可能引发破产成本(如法律与咨询费用),并对生产率、供应链稳定性、员工留存及客户维护产生负面影响(如Brogaard等,2017)。选择PD还基于可观察董事会特征与违约风险代理变量(即贷款债券成本与信用评级)关系的研究:Anderson等(2004)发现影响会计报表可靠性的董事会特征(如规模与独立性)与较低债券利差相关;Fields等(2012)指出由大型、独立、经验丰富且多元化的董事会实施监督能降低银行贷款成本;Ashbaugh-Skaife等(2006)则证明董事会独立性、股权持有及专业能力与更高信用评级相关。

文章遵循近期研究(如Amiraslani等,2023;Beaver等,2019;Gutierrez等,2020),采用新加坡国立大学信用研究倡议(Credit Research Initiative)的违约概率数据构建两个子样本:低PD(高PD)子样本包含违约概率低于(高于)样本中位数的企业。

在子样本检验中,假设高PD企业的董事会会更专注于缓解财务风险暴露,因而可能降低对E&S风险等其他风险的监督重视程度,并检验这种潜在权衡对董事会风险监督与E&S绩效关系的影响。

表6结果显示该基本操作假设不成立。面板A显示:BRO与综合E&S问责的正向关系仅存在于高PD子样本(第1-2列);BRO与E&S报告及披露数量的正向关系也集中于高PD子样本(第5-8列);但无论违约风险水平如何,BRO与综合E&S政策在两组子样本中均呈正相关(第3-4列)。面板B显示:在低PD子样本中,BRO与环境风险事件及社会风险事件发生概率均呈正相关(第1、3列);而在高PD子样本中,BRO与两类风险事件无显著关联(第2、4列)。

这些反直觉结果表明:对于本应更关注财务风险的高PD企业,董事会风险监督反而与E&S问责机制建设及E&S导向政策的采纳正相关,且与E&S风险事件实现无关;而对于本可投放更多监督资源到E&S风险的低PD企业,董事会风险监督却与环境和社会风险事件发生概率正相关。

一个可能解释是:观测时点的违约概率反映了董事会历史时期财务风险管理的资源投入程度。例如,低PD企业董事会过去更专注于降低财务风险暴露,这可能以增加未来E&S风险事件发生概率为代价;反之,高PD企业董事会因过去较少关注财务风险,故能调配更多监督资源缓解E&S等其他风险。该发现与Ashraf等(2024)提出的"分心超载"现象一致——审计委员会对财务风险(非核心职责)的关注反而损害财务报告质量。

此外,E&S问责机制、政策采纳与风险事件结果之间的背离可能源于企业潜在的"绿色洗白"与"社会洗白"行为。这与文献中对E&S薪酬方案的质疑一致:这些方案可能仅为安抚投资者或使自利管理者受益,并未真正改善E&S结果(如Bebchuk与Tallarita,2022;Carter等,2024)。但需注意,通过E&S投入(如政策)改变E&S结果(如风险事件)本质上是长期过程(如Edmans,2023、2024;Grewal与Serafeim,2020),企业可能需要更长时间才能获得E&S举措带来的实质收益。

表6 样本分组:违约概率

五、进一步分析与稳健性检验

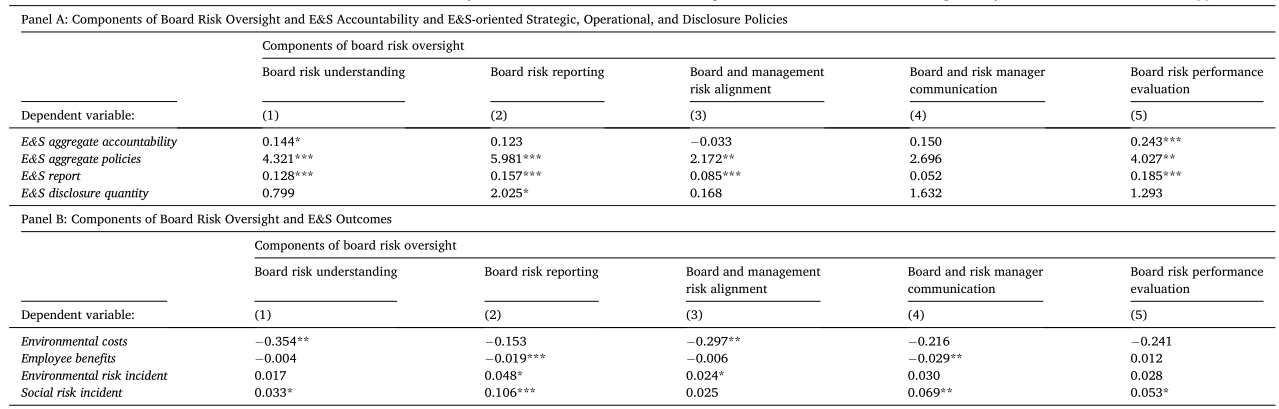

5.1 董事会风险监督的构成要素

文章通过分别回归检验董事会风险监督各构成要素与E&S绩效主要衡量指标的关系,结果报告于表7。面板A呈现了综合E&S问责、E&S导向战略运营政策以及两项E&S披露政策指标的检验结果:除董事会与风险管理专员沟通要素外,在大多数情况下,BRO其余四个构成要素中有三个与因变量呈现显著正相关。

面板B展示了E&S结果与BRO构成要素的关系:BRO与环境成本的负向关系主要源于董事会风险理解、董事会与管理层风险协同两个要素;BRO与员工福利的负向关系则主要归因于董事会风险报告、董事会与风险管理专员沟通两个要素。除董事会与管理层风险协同要素外,BRO所有构成要素均与社会风险事件呈正相关。尽管BRO与环境风险事件整体关系不显著(见表5),但文章发现董事会风险报告和董事会与管理层风险协同两个要素与该变量呈正相关。

表7 董事会风险监督构成要素与E&S问责、E&S政策及E&S结果

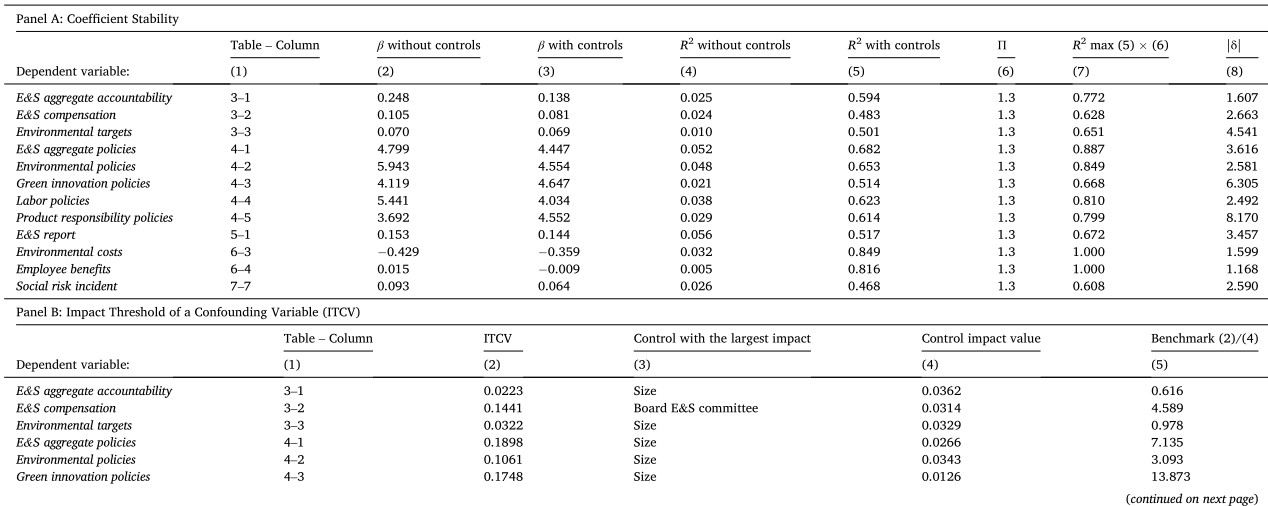

5.2 稳健性检验

表3-6结果表明董事会风险监督与E&S绩效各要素存在关联,但由于风险监督非随机分配,难以进行因果推断。虽然估计中纳入国家与行业固定效应可在一定程度上缓解不随时间变化的不可观测变量与遗漏变量问题,但不可观测的企业或董事会特征仍可能驱动已发现的关联。

为检验相关遗漏变量影响,进行两项测试。首先参照Altonji等(2005)与Oster(2019)方法评估系数稳定性(表8面板A):通过比较含控制变量与不含控制变量模型中BRO系数的变化(第2-3列)及回归R²(第4-5列),发现BRO系数方向一致;随后基于同时考虑可观测与不可观测因素的假设模型R²计算比例系数δ(第7列报告截断值为1的R²_max)。δ表示为使BRO系数衰减至零,不可观测变量需相对于可观测变量具有的比例重要性。例如在绿色创新政策作为结果变量的模型中,不可观测变量重要性需达可观测变量的6.305倍才能使BRO系数趋于零(第8列)。根据Oster(2019),δ超过1即视为稳健结果(因不可观测变量需至少与可观测因素同等重要)。表3-6中所有BRO显著模型的|δ|均大于1,表明不可观测的相关遗漏变量不太可能驱动文章推断。

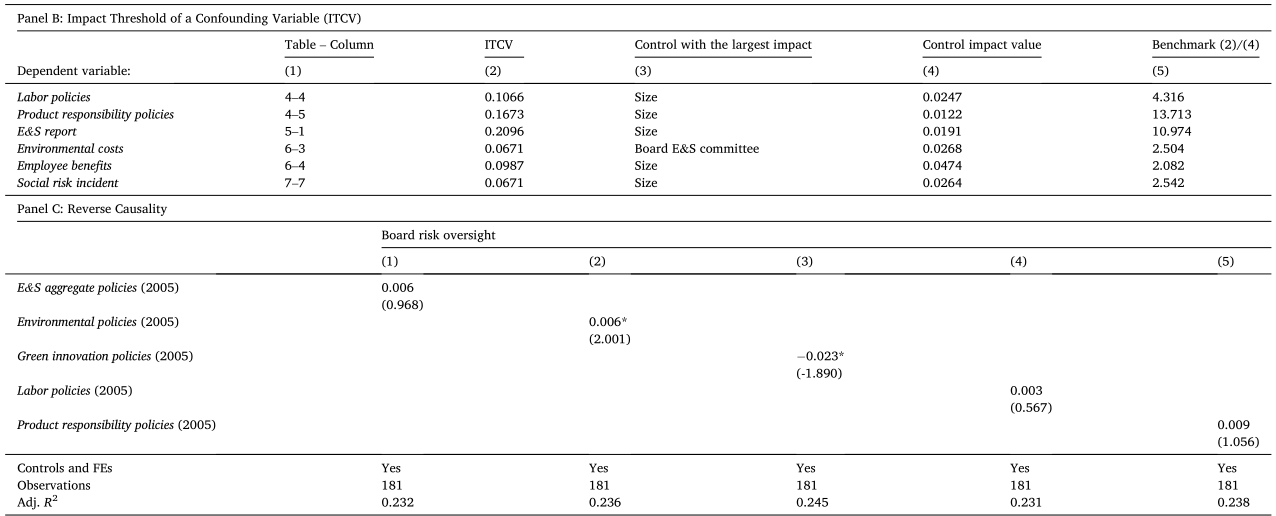

其次采用Frank(2000)与Larcker和Rusticus(2010)的混淆变量影响阈值(ITCV)测试:ITCV识别使BRO系数变得统计不显著时,相关遗漏变量所需的影响强度。表8面板B结果显示在大多数情况下,相关遗漏变量需至少达到最强控制变量(如企业规模)影响强度的1至近14倍才能推翻文章的结论。结合系数稳定性测试,这些结果有效缓解了推断对潜在相关遗漏变量敏感性的担忧。

文章还评估反向因果的潜在影响:特别检验E&S导向战略运营政策是否先于更全面的董事会风险监督而存在。借鉴Eccles等(2014)发现1993年更多可持续发展政策的企业更可能在2009年设立董事会E&S专业委员会的研究,尽管E&S政策不太可能驱动企业整体风险监督,文章仍通过将2005年E&S政策对RMI调查年度的BRO进行回归来验证这种可能性。表8面板C显示:2005年综合E&S政策、劳工政策与产品责任政策与后续年度BRO无关联,而2005年环境(绿色创新)政策与后续BRO呈正(负)相关。总体表明样本企业中E&S政策不太可能系统性地先于董事会风险监督的实施。

表8 系数稳定性、混淆变量影响阈值(ITCV)与反向因果关系

六、讨论与结论

本文探讨董事会风险监督与E&S绩效的关系。借助新颖的董事会风险监督调查数据,文章通过检验风险监督与E&S问责、E&S导向战略/运营/披露政策的关系,评估董事会对这些呼吁的响应程度;同时通过探索性测试考察风险监督与E&S结果的关系。文章认识到董事会资源有限性及其风险监督的约束优化特性,并注意到许多董事未从监督视角认可E&S问题的价值相关性,且即使予以关注,不同利益相关方诉求间的权衡亦不可避免。

研究结果表明:具备更全面风险监督机制的企业更可能通过E&S薪酬方案建立问责制、设定环境(非社会)目标、采纳应对E&S风险与机遇的政策以及发布E&S报告。探索性证据还显示,更广泛的风险监督与更好的环境结果(即更低的货币化环境成本)相关,但与社会结果恶化(即更低的货币化员工福利与更高的社会风险事件发生概率)相关联。关于监督资源分配中E&S风险与财务风险的权衡假设检验发现:过去较少(较多)关注缓解财务风险的董事会,其企业在部分E&S维度表现更好(更差)。

本研究为日益增长的"将E&S风险纳入董事会监督范畴"诉求提供了新见解,丰富了可观测董事会特征与E&S绩效关系的治理文献:不仅通过新颖数据揭示企业风险监督实践,更论证了这些实践在解释E&S绩效时较可观测治理特征(包括E&S专业委员会)具有更高阶作用。研究发现还强调需同时关注环境与社会风险,因其间权衡可能不可避免——正如董事会对不同风险监督的优先级排序。最后,本研究响应了关于董事会内部实践"黑箱"及其后果的研究呼吁。

文章认识到研究存在局限性:首先,尽管RMI调查数据提供了否则不可观测的监督实践洞察,但样本可能存在选择偏差且未必代表总体企业,影响结论普适性;其次,采用自行构建的E&S指标(而非复合评级)虽能获得更清晰细致的推断,但对E&S结果的数据可得性造成约束(该问题亦被既往研究承认)。第三,文章承认数据与研究背景的局限性使本文难以对董事会风险监督与E&S绩效的关系进行因果推断。鉴于多数样本企业仅完成一次RMI调查,文章无法考察变量的动态变化或实施控制不可观测时不变企业特征的固定效应模型。样本时间序列观测值的缺失,阻碍了文章探究图1所示董事会风险监督与E&S问责机制、E&S导向战略/运营/披露政策之间的动态因果关系,以及这些机制如何引致E&S结果的实现。

Abstract:We examine the relation between board risk oversight and environmental and social (E&S) performance. Our study is motivated by heightened awareness of E&S risks and growing calls for their inclusion in the purview of board risk oversight. Using a novel proprietary dataset on board risk oversight for an international sample, we find that firms with more extensive board risk oversight are more likely to institute E&S compensation, set environmental (but not social) targets, adopt policies that address E&S risks and opportunities, and issue an E&S report. Our exploratory evidence also shows that more extensive board risk oversight is associated with better environmental outcomes, specifically lower monetized environmental costs, but worse social outcomes, namely lower monetized employee benefits and a higher likelihood of social risk incidents. Our results suggest that risk oversight is analogous to a constrained optimization problem whereby risk exposures are prioritized and receive different degrees of oversight consideration by the board.