论文标题:Are Carbon Emissions Associated with Stock Returns?

中文标题:碳排放是否与股票回报相关?

原文来源:Aswani J., Raghunandan A., Rajgopal S. Are carbon emissions associated with stock returns?[J]. Review of Finance,2023,Vol.28(1): 75-106.

供稿:胡星

封面图片来源:Pexels

编者按:先前研究发现碳排放与股票回报之间存在强相关性,文章重新检查数据并认为这些关联是由两个因素驱动的。首先,股票回报仅与数据供应商估计的未标准化的排放量(排放总量)相关,而与公司实际披露的未标准化的排放量无关。供应商估算的排放量与公司披露的排放量存在系统性差异,并与财务基本面高度相关,这表明之前的研究结果主要反映了基本面与回报之间的关联。其次,学术文献中通常使用的未标准化的排放量与股票回报相关,但排放强度(按公司规模标准化的排放量)与股票回报无关,而排放强度是实践中使用的一个重要指标。

一、引言

文章评估了2005年至2019年碳排放是否与美国公司股票回报和经营业绩有关。美国证券交易委员会、资产管理公司、代理顾问和媒体等各方对美国公司披露和最终减少的碳排放非常感兴趣,投资者也关注公司的减排是否有助于提高股票回报和经营业绩。为了响应政策制定者和从业者的这种需求,既有研究发现排放量与公司财务业绩的基本指标(如股票回报率、经营盈利能力和托宾Q)之间存在强关联。然而,这些论文依赖于供应商估计的碳排放的准确性,即它们与公司披露的碳排放量没有系统差异,以及具体的研究设计选择,即以未标准化的碳排放(即排放总量)进行研究以得出结论,而不是以相对于公司规模的排放量进行度量(即排放强度)。文章的研究目标是详细研究供应商估计的碳排放的准确性和具体的研究设计选择,并重新审视上述研究的发现。

碳排放文献提出了两个将排放与股票回报联系起来的经济论点。一是风险驱动。鉴于“走向绿色”的社会压力日益增加,如果政府有可能在高排放州采取行动应对气候变化,那么高排放公司的资本成本就会增加(Pastor、Stambaugh和Taylor,2021),这种风险包括潜在碳税或强制性补救污染清理成本等因素。二是投资者偏好。一些投资者可能会选择避开“棕色”行业的公司,理由是这些行业的公司对社会造成了重大损害。如果足够多的投资者选择避开高碳股票,那么“棕色”股票就能获得超额回报,因为一部分投资者避开了它们。

文章研究了关于碳排放和股票估值的证据。文章第一个主要发现是,先前研究中记录的美国股票回报与排放之间的关系是由供应商估计的排放量驱动的,而不是公司披露的实际排放量。虽然观察到供应商估计的排放量与股票回报之间存在稳健的关系,但文章发现,对于披露实际排放值的公司来说,排放量和股票回报之间关系的证据很少。文章提供了供应商披露的排放数据与公司估计的排放数据之间存在系统差异的证据。这一发现对研究人员和从业者尤为重要,因为美国标准排放数据库中70%以上的排放数据是供应商估计的,而不是公司自愿披露的。此外,近年来数据覆盖范围显著扩大,然而,几乎所有这些覆盖范围的扩大都反映了供应商估计的排放量的增加,而不是公司披露的排放量。因此,近年来关注碳风险的研究将特别容易受到这个问题的影响。

产生上述结果的部分原因是,估计的排放量是规模、销售增长、行业和时间的确定性函数,而不是捕获碳排放的行业内差异(例如,绿色技术的使用)。文章的研究结果表明,之前关于股票回报和排放之间联系的发现实际上只是记录了回报与基本面之间的联系(可能是将碳排放总量和碳排放强度纳入同一回归中产生的多重共线性所致)。文章发现披露排放量的公司与不披露排放量的公司存在系统性差异,为上述情况提供了解释。Bolton和Kacperczyk(2021b)认为,对于披露排放量的公司来说,碳溢价应该更低,因为排放量披露减少了投资者的不确定性。即使这充分解释了前面段落中讨论的结果,在之前的工作中也出现了另一个问题:强调碳排放总量与回报之间的关系。由于排放与公司生产和产出的经济性质,尚不清楚这种相关性是否可用于得出公司股票回报与其碳排放之间关系的结论。

碳排放源于公司的核心业务,如果公司的生产过程中没有重大创新,排放总量在很大程度上取决于生产和销售的商品数量。为此,企业内部未标准化的碳排放的变化几乎完全是由生产和销售的商品单位的变化所驱动的。因此,文章认为,排放总量与股票回报之间的关系只能被解释为公司生产率与其股票市场表现之间关系的证据。相反,排放强度——排放量与净销售额之比,这一指标在实践中也常用于在不牺牲产出的情况下评估排放表现——通过避免与公司规模的相关性,更好地反映了公司的排放表现。

文章的第二个发现是,总排放量和排放强度之间的区别至关重要:排放强度(无论是披露的还是供应商估计的)与股票回报之间没有关系,这一结果出现在Bolton和Kacperczyk(2021a,2022)中。文章的目标是让这一结果得到更大的重视,因为上述研究将排放强度视为一种纯粹的稳健性测试,并基于排放总量得出经济结论。Bolton和Kacperczyk(2022)明确阐述了为什么应该从排放总量而不是排放强度的角度来考虑碳风险。然而,这种观点将社会的目标与个体企业的目标混为一谈:社会减排目标的影响应该与个体企业规模成正比。如果社会和企业的目标是在不消耗相应比例的碳的情况下保持相似的产出水平,那么降低排放强度就显得非常重要(Nordhaus,2019)。因此,文章认为排放强度是了解单个企业的排碳表现的适当衡量选择,能更好解释为什么排放可能与股票回报相关。依赖排放总量意味着,投资者有意避开污染严重行业的大型企业,而同行业的小型企业因总排放水平较低,更容易受投资者青睐。

虽然文章的发现与碳溢价不一致,但排放可能通过基本面间接影响回报。例如,如果排放量较密集的公司赚取更高的利润(也许是因为没有将这些利润再投资于更环保的生产过程),则盈利能力与股票回报率之间的正相关关系可能意味着排放量与回报之间存在间接正相关联系。因此,在进一步分析中,文章考虑排放与经营绩效之间的关系,结果表明排放总量与经营绩效相关,当考虑供应商估计的排放强度时,这种正相关关系被削弱或消除了。

文章的研究贡献在于,文章对先前研究排放和回报之间的方法体系结构和数据基础进行评论,投资者、政策制定者和学者可能需要谨慎地解释碳排放与股市表现之间的相关性。

二、文献回顾

大量新兴文献研究了气候风险是否反映在经营业绩和估值中(例如,Chava,2014;Andersson,Bolton和Samama,2016;Hong,Li和Xu,2019)。与大多数此类研究一样,文章的重点是使用碳排放量来衡量碳风险。鉴于其在学术文献、媒体和ESG评级机构中的普遍性,这一指标具有重要性,因为投资者严重依赖ESG评级机构的数据来评估公司的环境绩效。

之前将排放与财务业绩联系起来的文献主要将碳排放视为风险来源,投资者寻求赔偿。这种补偿将表现为风险溢价,可观察到排放与股票回报之间的正相关关系。与碳相关的风险可能来自政府减排行动(如碳税或排放者可能被迫承担的补救环境成本)造成的冲击。例如,Pastor、Stambaugh和Taylor(2021)认为,某些投资者喜欢持有绿色资产,因为他们愿意牺牲回报来持有他们想要的投资组合。Matsumura、Prakash和Vera Munoz(2014)发现了较高排放量与较低企业价值之间的关系。其他研究直接将排放表现与回报联系起来:例如,通过购买(做空)低(高)排放股票发现了正的股票收益率。在最近两篇著名的论文中,Bolton和Kacperczyk(2021a,2022)发现未标准化的碳排放与股票回报之间存在正相关关系,认为这支持了风险溢价的论点。值得注意的是,在基准回归中,这些研究对碳性能的衡量方式不同;文章的目的是强调这种测量选择的影响。

几项研究记录了公司总排放量(公吨)与较低的公司价值和较高的股票回报之间关系的证据,被解释为风险溢价的证据。从公司的潜在经济角度来看,公司的总排放量与其股票市场表现相关可能存在其他原因。具体而言,碳排放是企业生产过程的副产品,在没有突然技术变革的情况下,很可能与企业随时间推移的产出量高度相关。对于一家公司而言,排放量是一个变量,而不是一个固定的量,不受公司生产过程其他部分(如管理费用)可能出现的规模经济的影响。如果企业的生产过程在给定的时间内没有发生实质性的变化,那么企业就很难大幅减少每生产单位商品的排放量。此外,排放量与规模高度相关,总排放量的同比增长可能主要表明公司的增长。这可能解释了Garvey、Iyer和Nash(2018)的发现,即未标准化的排放的变化与盈利能力之间存在负相关关系,因为成长型公司在承担前期投资成本的同时,短期利润可能较低。这一结果不太可能是由排放造成的,它反映了排放的一个关键决定因素(企业产出)与资本市场绩效之间的联系。

排放与股市表现之间的关系可能只是反映了规模或增长与表现之间的联系。因此,文章认为,与其使用排放总量,不如使用排放强度(排放量与规模指标(如销售额)的比率)来衡量公司的碳足迹和风险。排放强度也更好地反映了社会的愿望,即减少排放,同时仍然能够保持经济的整体生产力(Nordhaus,2019)。因此,文章的研究目标是强调当使用排放总量而不是排放强度作为碳足迹的度量时,研究人员可以得出的不同结论。

三、研究设计与实证结果

(一)数据来源与样本选择

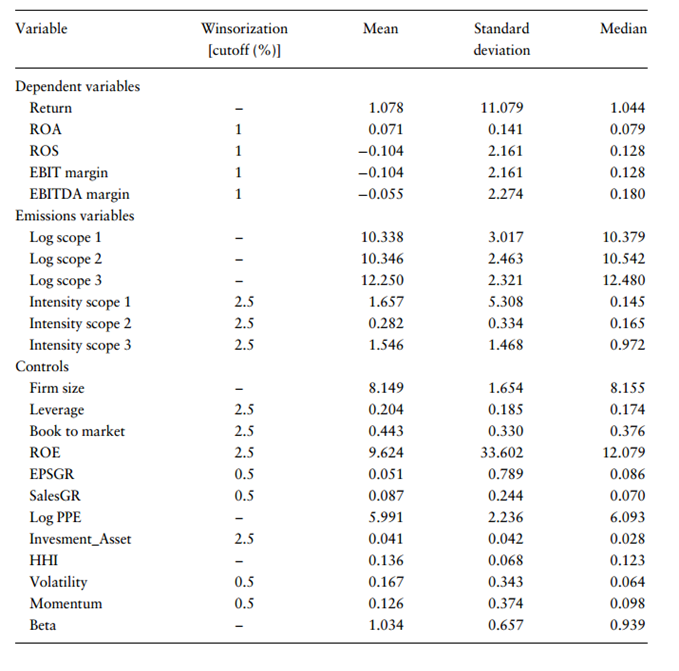

碳排放数据库是Trucost,它为美国和全球公司提供数据。在合并到其他数据库之前,初始样本由4028家不同的美国公司组成。通过匹配CUSIP编号,将Trucost数据与CRSP的股票回报数据和COMPUSTAT的基本财务数据合并。CRSP、COMPUSTAT和Trucost的交集产生了3282家独特的公司;在删除了缺少控制变量的观测值后,得到了2669家独特的公司,对应于178354家公司月观测值的平衡样本。在表1中报告了最终样本中所有变量的描述性统计。

从Trucost获得排放数据,Trucost使用各种公开披露的来源,如公司财务报告(年度报告、财务报表、10-K/20-F报告、监管文件)、环境数据来源(企业社会责任、可持续性或环境报告、碳披露项目(CDP)、环境保护局文件)以及公司网站或其他公共来源上发布的数据。如果一家公司不自愿披露排放数据,Trucost使用环境扩展投入产出(EEIO)模型来估算公司自身运营和全球供应链的环境影响。EEIO模型将特定行业的环境影响数据与经济中不同部门之间商品和服务流动的定量宏观经济数据相结合。排放数据通常根据温室气体(GHG)协议报告,并以每年二氧化碳当量吨为单位进行测量。温室气体协议规定了三种排放范围。Scope1反映了公司拥有或控制的直接排放源。例如,Scope1包括卡车运输公司卡车车队的内燃机产生的排放。Scope2包括公司生产经营购买的电力、蒸汽或其他能源的消耗。Scope3包括公司供应链和客户使用公司产品的几种间接排放源。例如,如果一家航运公司从卡车制造商那里购买了一辆卡车,那么航运公司使用卡车造成的排放会对航运公司的Scope1排放和制造商的Scope3排放产生影响。

表1 描述性统计

(二)公司规模与排放总量和股票回报高度相关

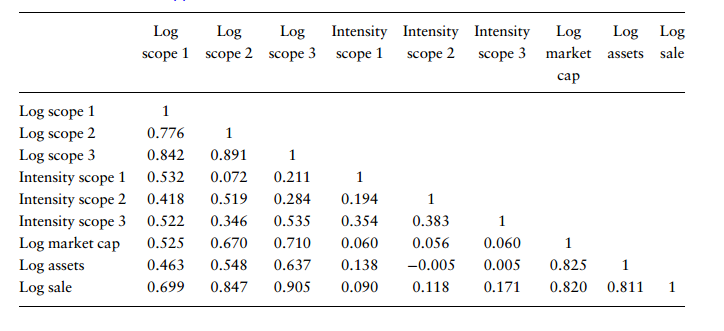

表2提供了三种类型的碳排放(scope1、2和3)之间的相关性数据,包括原始排放量和排放强度,以及三种企业规模指标(市值、总资产和销售额的自然对数)。例如,scope1排放与销售额之间的相关系数为0.699,scope2排放与市值之间的相关系数为0.525,scope3排放与资产之间的相关系数为0.463。scope3排放的对数与公司规模的所有指标表现出更高的相关性,这可能反映了测量的局限性,由于公司更难直接测量scope3的排放量,因此数据供应商更有可能对其进行估算。此外,即使在公司自愿披露scope3排放的情况下,公司本身也可能在一定程度上依赖于某种程度的估计。它无法完美地测量与其投入生产或产品使用相关的上游或下游排放。表2中报告的相关性表明,用于估算scope3排放量的模型的一个关键组成部分是公司规模。

表2还强调了另一个关键点:碳排放强度与企业规模之间的相关性要低得多。例如,scope1排放强度与市值、资产和销售额之间的相关性分别为0.060、0.138和0.090。scope2和scope3的排放强度与公司规模之间的相关性同样较低。因此,以强度而非原始值衡量碳排放量,在中和与公司规模的任何相关性方面要有效得多,并避免了潜在的多重共线性,否则,如果试图在以排放量为自变量的回归中控制公司规模,可能会出现多重共线性。

表2 相关性检验

(三)披露排放量与供应商估计排放量

Trucost数据包含公司直接披露的排放数据以及未披露公司的Trucost估算排放数据。对于每个公司年度,Trucost都会提供碳信息的来源。Busch、Johnson和Pioch(2022)研究了各种数据供应商提供的排放数据,并记录了CDP、Trucost、MSCI、Sustainalytics和Refinitiv等各种商业数据提供商报告的披露排放值之间的高度相关性(约0.97)。这些发现表明,当存在实际排放数据时,数据提供商会准确地捕获这些数据。然而,这些供应商报告的估计值之间的相关性仅为0.66。这种模式引发了人们对数据提供者使用的专有估计方法的有效性的担忧。此外,专有估算方法似乎严重依赖于公司基本面和行业层面的因素。例如,在文章的样本中,估计的scope1排放量和销售额之间的单变量相关性为0.73,而披露的scope1的排放量和销售量之间的相关性为0.25。如果数据供应商假设某个行业的所有公司都使用类似的运输或废物处理方法,并相应地估算这些活动产生的排放量,那么就会出现两个潜在的问题。

首先,不可能使用供应商估计的排放数据来评估行业内碳绩效的差异,因为行业内估计排放数据的差异只会反映财务基本面的差异。其次,估计排放量和回报之间的相关性主要反映了各种公司基本面和股票价格之间的相关性。例如,之前的文献记录了股票回报率和销售增长率之间的正相关关系。如果估计排放量是股票增长的函数,那么记录估计排放量与股票回报之间正相关关系的研究人员可能会不恰当地将其解释为碳风险溢价的证据,而结果只是反映了公司的增长。

估计观测值的普遍性很重要,部分原因是估计和披露的观测值似乎来自不同的分布。文章利用了这样一个事实,即在样本期内,公司逐渐开始更频繁地披露排放数据。对于这些公司,将第一个披露年度与上一个估计年度进行比较。在未统计的分析中,发现披露的scope1排放量比估计的scope1的排放量低4.2%;相反,披露的scope2排放量比上年估计的排放量高2.3%。披露的scope3排放量与上一年估计的scope3的排放量没有显著差异。

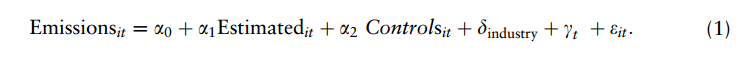

为了进一步验证上述单变量分析的结果,文章设定了一个排放模型,该模型是公司特征的函数:

在式(1)中,Emissions反映了scope1、2或3排放的自然对数;Estimated为0-1变量,如果估计了相应的排放,Estimated等于1。例如,Emissions反映了scope3的排放,那么如果公司i在t月份的scope3排放数据是供应商估计的,则Estimated等于1,如果公司i披露了t月份的scope3排放数据,则Estimadit等于0,模型中加入行业和时间固定效应。

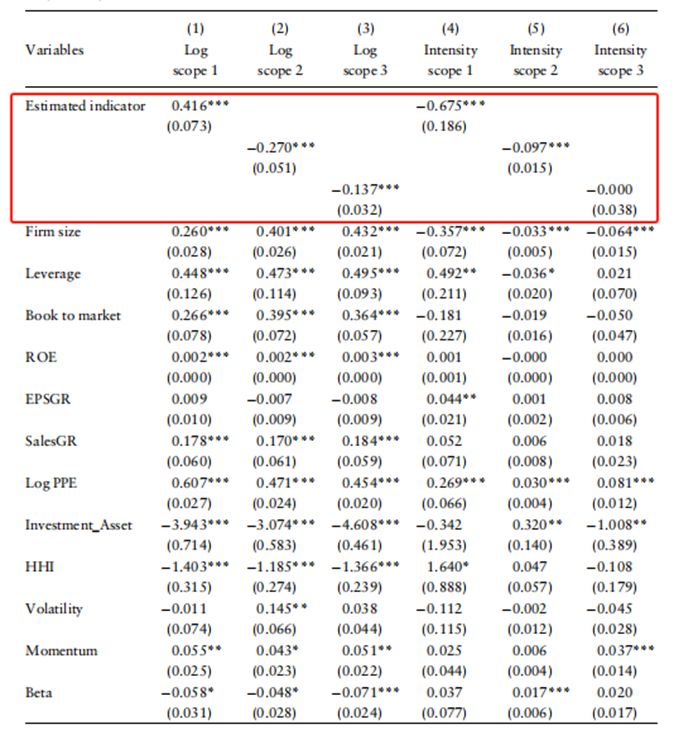

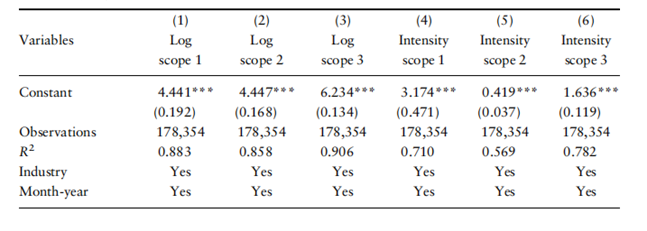

表3汇报了式(1)的估计结果,估计的scope1排放量显著高于公司披露的排放量,而估计的scope2和scope3排放量则显著低于公司公开的排放量。对scope1和scope2的结果方向相反,这一事实支持了这样一种观点,即虽然可能会发生战略披露,但仅靠这一点并不能解释文章的发现。此外,可以观察到排放量(所有scope1、2和3)与公司规模、销售增长和PP&E之间存在很强的相关性,这表明规模和增长是排放估算模型的主要驱动力。

表3 回归结果

(四)碳排放能否解释股票回报

在相关研究中最著名的是Bolton和Kacperczyk(2021a,2021b,2022),记录了排放与股票回报之间的强烈相关性。在本节中,文章首先尝试复制他们的结果,然后将其扩展为认为他们的结论可归因于两个因素的组合。在讨论估计排放数据和标准化的影响之前,文章首先复制了先前文献中的基准回归,即排放总量与股票回报呈正相关。

1. 基准回归

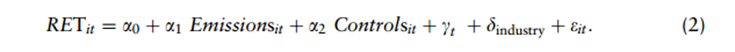

式(2)中的因变量RET是公司i在第t个月的月度股票回报。基准回归中,主要自变量排放量采用scope1、2和3中每一个的取对数的形式(排放总量,未标准化)。根据Bolton和Kacperczyk(2021a),控制措施包括一系列已知与股票回报相关的公司特定变量。附录中提供了控制变量的完整列表,模型纳入月-年和行业固定效应,遵循Bolton和Kacperczyk(2021a)的研究,标准误差在公司和月-年水平上呈双向聚类。

表4显示了式(2)的结果。第1-3列对应于scope1、2和3排放的自然对数。在第1-3列中,发现排放量与股票回报之间没有关系。第4-6列将行业固定效应引入模型,仍然没有发现排放和回报之间的关系。第7-9列仅添加公司规模作为控制变量,这样做会导致对数scope1、2和3排放系数变为正值,并变得非常显著,与碳溢价一致。鉴于排放量与公司规模之间的高度相关性,这些列与不控制公司规模的列之间的差异可能是由于第7-9列中的多重共线性造成的。

表4 基准回归

值得注意的是,行业固定效应和规模控制都需要在排放变量上产生一个积极而显著的系数,重新估算不包括行业固定效应的第7-9列,导致对数范围1、2和3排放的系数在统计上变得不显著(未统计)。这一发现强调了研究人员需要根据他们的研究问题来决定是否包括行业固定效应是更合适的设计选择。在表4第1-9列中的结果强调了研究人员可以得出的关于碳溢价存在的结论对模型规范的敏感性。

在第10-12列中,采用了全部控制变量。结果与第7-9列相似,尽管排放变量的系数幅度较低。结果与之前将股票回报与公司基本面联系起来的文献一致,表明成长型和盈利型公司的回报更高,而杠杆率和投资更高的公司的回报更低。

2. 供应商估算排放量与公司披露排放量

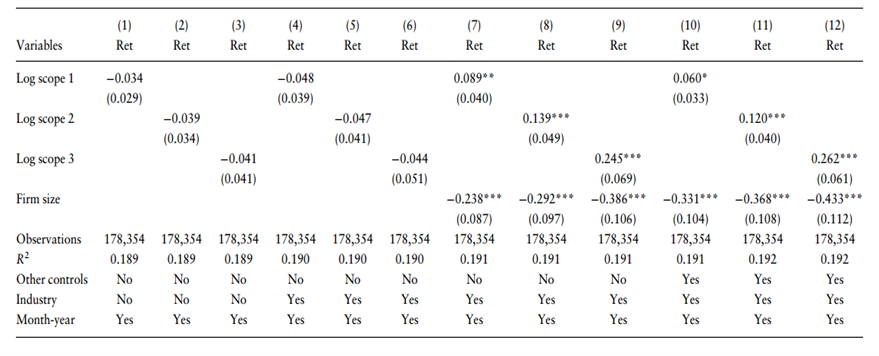

尽管表4第10-12列显示了排放量和回报之间的正相关关系,但这些结果来自公司年度观测值的汇总样本,包括披露和估计的排放量。由于估计排放量和披露排放量之间存在系统性差异,这不太可能完全归因于企业战略性披露排放量。考虑到供应商估算程序的潜在问题(Busch、Johnson和Pioch 2022),文章认为了解排放量是否与拥有实际可观察排放数据的公司的股票回报有关非常重要。根据给定公司年份的排放量是披露还是估计来划分样本,然后重新估计包括所有控制变量和固定效应的式(2)。

在表5的第1-3列中,仅考虑公司披露的排放观测值,并表明未标准化排放的披露值系数对于scope1和2的排放在统计上是不显著的。在表5第1-3列中的发现与Bolton和Kacperczyk(2021a)中发现的披露排放与回报之间的弱正相关和显著关系不一致。先前的研究表明,股票回报协动性的研究可能对所使用的行业固定效应的选择很敏感(Kahle和Walkling,1996;Bhojraj,Lee和Oler,2003);因此,在补充附录表中,通过考虑四种不同的行业定义构建固定效应以及基于直接披露的更保守的排放披露衡量方法。在运行的八个回归结果中,只在其中一个发现了一个积极而显著的关系:使用更保守的披露措施和Trucost行业固定效应。虽然关于如何最好地衡量披露还有争议的空间,但这一结果不适用于其他行业定义的事实可以得出结论,只有很少的证据表明披露的排放量与美国公司的股票回报相关。

在表5的第4-6列中,只考虑了供应商估计的排放量观测值,发现对于scope1、2和3中的每一个排放量,估计的未标度排放系数在1%的水平上都是正的和显著的。虽然scope3排放量对两组都很显著,但由于获取上游和下游排放量数据的潜在困难,即使披露的scope3排放数据也可能涉及公司本身的大量估算,因此,公司估计的scope3排放量可能依然受到供应商估计程序中存在的问题的影响。总的来说,表5中的结果表明,先前研究中发现的回报与排放之间的正相关关系源于Trucost产生的估计排放值。

表5 根据是否实际披露分组回归

为了进一步缓解自我选择披露问题,文章还采用Heckman两阶段进行修正,结果表明,OLS对(披露的)排放股票回报的估计是无偏的。

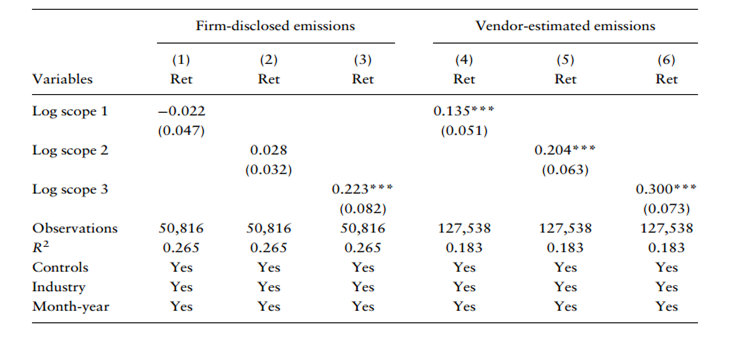

3. 排放总量与排放强度

文章认为,前文的证据表明,排放和回报之间的联系主要反映了供应商的估算程序。在本节中,将说明排放总量不是衡量企业级碳风险的最佳方式,至少有两个原因。首先,除了作为企业产出的衡量标准外,尚不清楚通过研究总排放量可以获得多少增量信息。由于排放来自公司的核心业务,在短期内,未标准化的排放可能与生产或销售的商品数量高度相关。因此,公司内部总排放量变化的主要驱动力是总生产力,因此,即使在成功减排的情况下,总排放量回报的回归也可能简单地发现股票回报与生产力之间的联系。其次,虽然总排放量反映了衡量社会碳足迹和污染的适当方式,但全社会减排目标的影响应由与其规模成比例的单个公司感受到。

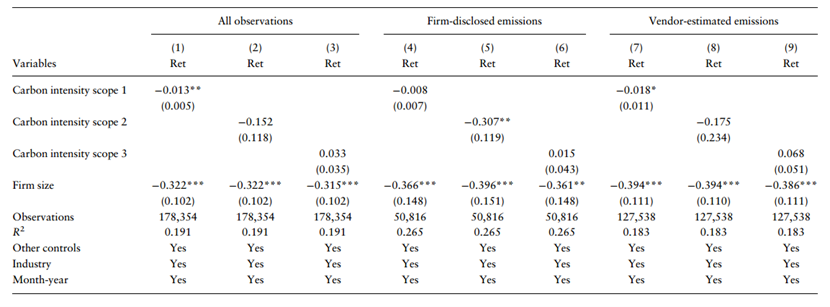

上述两个论点都强调了按规模或生产率对总排放量进行标准化的必要性,以适当衡量特定公司的碳绩效或风险。为此,文章认为,排放强度(以排放与销售之比)作为实证衡量标准是衡量碳绩效更合适的指标。在表6中,使用排放强度而不是总排放量作为碳绩效的替代指标,重新运行了表4和表5所示的主要分析。在第1-3列中,分别使用scope1、2和3的所有固定月年观测值,无论排放量是供应商估计的还是公司披露的;在第4-6列中,仅使用公司披露的观察结果;在第7-9列中,仅使用供应商估计的观测值,均没有发现与碳溢价(即排放强度的正系数)一致的证据。

表6 排放强度回归结果

(五)碳排放能否解释经营绩效?

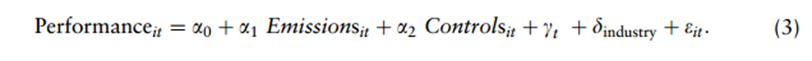

文章认为,排放可能通过与盈利能力的联系对股票回报产生间接影响。如果减排工作暂时导致在过渡期间成本更高和产量减少,那么,由于碳风险主要影响公司的未来而不是当前的业绩,公司可能会放弃这种投资,或者“分段”投资,而不是一次性全部投资。与那些预先承担更多碳转型成本的同行相比,这样做在短期内会导致更高的排放量和更高的生产率(从而提高盈利能力)。如果这种过剩的生产力是出乎意料的,例如,因为投资者期望公司参与更多的减排工作——这可能会导致更高的股票回报。为了评估这种可能性,文章测试了排放量与四种盈利能力或经营业绩指标之间的关系,估计以下回归:

因变量Performance是上述公司i和年份t的四个指标之一。变量Emissions采用对数未标准化的排放或碳强度的形式,使用与式(2)中相同的控制变量。为了解决时不变和行业不变的不可观测特征,采用了月-年固定效应和行业固定效应。标准误差按公司和月-年进行聚类。

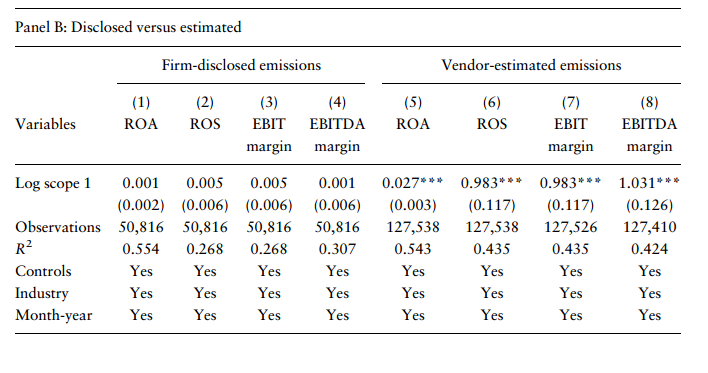

表7报告了回归结果。仅使用scope1排放量展示结果,仅使用对数排放和排放强度将结果制成表格,补充附录表中提供了使用其他两种碳排放指标(排放增长和排放强度变化)的额外结果。虽然面板A的第1-4列显示,所有四个绩效指标都与未标准化的scope1排放呈正相关,但在第5-8列中,结构表明排放强度与盈利能力无关。此外,即使是面板A第1-4列的结果也对是否披露或估算排放量很敏感。面板B中,使用排放总量,分别对披露和估计的排放观测值重新估计了式(3)。结果发现,虽然供应商估计的排放量与绩效高度相关,但公司披露的排放量没有这种关系。总之,没有发现令人信服的证据表明排放通过与公司基本面联系间接影响股票回报。

表7 碳排放与经营绩效

四、研究结论

近年来,在政策和实践需求的推动下,气候融资的研究呈爆炸式增长。研究人员在排放的价值相关性方面记录了喜忧参半的结果。例如,Bolton和Kacperczyk(2021a,2022)记录了碳排放总量与股票回报之间的正相关关系,而Matsumura、Prakash和Vera Munoz(2014)发现了公司价值与排放之间的负相关关系。

与Bolton和Kacperczyk(2021a)一致,文章发现未标准化的排放(排放总量)的自然对数与股票回报之间存在正相关关系。然而,一旦考虑了供应商估计和公司披露的排放数据之间的差异,或按公司规模(收入)标准化的排放(排放强度),这些结果就会减弱或消失;文章认为后者是衡量企业特定碳绩效的更经济的合适指标。与公司披露的排放量相比,估计排放量与公司基本面之间的相关性要强得多,这表明在之前的研究中,“碳排放量”与股票回报之间的统计关系反映了公司基本面与股票回报的相关性(可能是由未标准化的排放量和规模指标之间的多重共线性驱动的)。

总之,文章表明,过去论文中记录的碳排放与股票回报或公司价值之间的关系是由两个主要因素驱动的:一是碳排放数据供应商的估算程序,二是在之前的几篇论文中针对碳排放总量做出的研究设计选择。研究人员、从业者和政策制定者在解释碳排放与回报之间的统计关联时可能需要谨慎考虑这些因素。

Abstract:An influential emerging literature documents strong correlations between carbon emissions and stock returns. We re-examine those data and conclude that these associations are driven by two factors. First, stock returns are correlated only with unscaled emissions estimated by the data vendor, but not with unscaled emissions actually disclosed by firms. Vendor-estimated emissions systematically differ from firm-disclosed emissions and are highly correlated with financial fundamentals, suggesting that prior findings primarily capture the association between such fundamentals and returns. Second, unscaled emissions, the variable typically used in academic literature, is correlated with stock returns but emissions intensity (emissions scaled by firm size), an equally important measure used in practice, is not. While unscaled emissions represent an important metric for society, we argue that, for individual firms, emissions intensity is an appropriate measurement choice to assess carbon performance. The associations between emissions and returns disappear after accounting for either of the issues above.