论文标题:Green links: Corporate Networks and Environmental Performance

中文标题:绿色关联:企业网络与环境绩效

原文来源:https://doi.org/10.1093/rof/rfad042 Asgharian H, Dzieliński M,Hashemzadeh Z, et al. Green links: corporate networks and environmental performance[J]. Review of Finance, 2024, 28(3): 1027-1058.

供稿:松鹤

封面图片来源:Pexels

编者按:本研究揭示了企业间环境绩效在竞争关联和客户-供应商关联中的传播机制及其差异。文章发现环境绩效在竞争者之间存在显著的传导效应,而客户与供应商之间的传播则较为微弱。这种传播在市场高度集中、竞争对手拥有较强议价能力的网络中尤为显著,且在企业共同从事研发活动时传播效应更强,体现出竞争压力与技术溢出双重驱动的作用。

一、引言

气候变化对人类构成了生存层面的重大挑战,亟需采取行动减少二氧化碳排放及经济活动对环境的负面影响。因此,环境问题在企业层面上的重要性日益凸显,既表现为公众关注度的提升,也体现在监管力度的加强上。企业不仅需要关注自身的环境绩效,还必须关注其所处网络中其他企业的环境表现。一方面,实施环保政策可能使企业在产品市场中获得竞争优势,从而吸引客户和投资者远离未采取类似政策的竞争对手,进而迫使这些竞争对手也采取相应的环保措施。另一方面,企业也面临来自其客户和供应商的环境风险。通过这些渠道,企业网络在推动全球范围内环保政策与行动的扩散中发挥着关键作用。

文章利用全球范围内企业间不同类型关联的全面数据,研究企业的环境绩效如何受到其竞争对手、客户和供应商环境表现的影响。文章主要关注的环境绩效指标—碳强度(CO2toRev),即企业Scope1和Scope2总碳排放量与营业收入之比。该指标能够反映企业在应对气候变化方面的实际行动。为了便于与先前研究进行比较,文章也使用另一种较为宽泛的环境绩效指标进行分析,即来自Asset4的环境维度评分(Environmental Pillar Score)。然而,综合性的ESG得分指标常被批评为“黑箱”,并且在不同评级机构之间存在显著不一致。此外,也有观点指出,这类综合环境绩效指标可能因“漂绿”行为而被高估。因此,出于应对气候变化的研究动因,文章的核心关注点在于碳强度(CO2toRev)这一指标所揭示的结果。

文章发现,来自竞争对手的同侪压力是碳强度传播中最为显著的渠道。该结果在两种识别策略下均表现稳健:一是采用安慰剂检验,考察企业在其“活跃”关联期之外是否存在碳强度的传播;二是利用国家层面的环境监管变化构建准自然实验。这些结果表明,竞争对手效应不太可能是由选择偏误或反向因果关联所驱动的。相比之下,从客户向供应商或反向方向的碳强度传播在统计上不显著,或在识别检验中不具稳健性。最后,文章未发现任何证据表明环境评分在任何类型的企业关联中具有传播效应。

文章进一步探讨了竞争对手之间碳强度传播的机制,考察其究竟源于竞争压力、技术溢出,或二者共同作用。若由竞争效应驱动,则在竞争网络高度集中的市场环境中,碳强度的传播应更为显著。原因在于,在此类环境中,企业面临更强的外部监督压力,一旦竞争对手降低碳强度,其他企业便可能被迫跟进以维持市场地位。同样地,缺乏市场与议价能力的企业更容易受到竞争对手行为的影响,因为它们面临失去客户与市场份额的风险。文章的实证结果表明,碳强度的传播在竞争网络高度集中的企业之间更为显著,且主要发生在相对于竞争对手而言市场与议价能力较弱的企业身上,这一发现凸显了竞争威胁在碳强度传播中的关键作用。关于技术溢出效应,文章发现如果竞争对手之间存在联合研发(R&D)活动,则其碳强度传播程度似乎更高,尽管这种差异在统计上并不显著。然而,当文章将环境创新作为环境绩效的替代指标时,确实观察到在存在R&D合作的竞争对手之间,环境创新的传播效应显著增强。总体而言,研究结果表明:竞争压力是驱动碳强度传播的重要因素;与此同时,技术溢出亦发挥了一定作用,尤其在环境创新的扩散过程中具有显著影响。

文章进一步考察了竞争对手之间的碳强度传播是否实际促使企业降低自身的碳强度。结果表明,确实如此——文章观察到,当竞争对手自身降低碳强度时,会显著带动其他企业的碳强度同步下降。尤为重要的是,文章还发现,这种传播效应在初始碳强度较高的企业中更为显著。这一发现缓解了关于减排行为可能仅限于原本就相对“绿色”的企业的担忧,表明碳强度传播机制有助于推动高污染企业的减排转型。

文章进一步预期,在环境问题对企业财务绩效具有高度相关性的行业中,碳强度的传播效应应更为显著。为此,文章采用可持续会计准则委员会(Sustainability Accounting Standards Board, SASB)制定的行业层级实质性(materiality map),识别对环境高度敏感的行业。实证结果表明在这些环保敏感型行业中,企业间碳强度的传播效应更为强烈。此外,文章发现,在控制国家–年度固定效应之后,碳强度传播的结果依然稳健,并且即使在总部位于不同国家的竞争企业之间,也存在显著的传播效应。这一发现减轻了关于国家趋势干扰可能影响识别结果的担忧。最后,针对 Bolton 和 Kacperczyk(2021)对碳强度指标提出的批评,文章进一步检验了排放总量(而非单位收入碳排放)层面的竞争对手传播效应,结果同样显著,从而进一步验证了竞争对手间碳排放行为传播的稳健性。

文章的研究结果表明,为了最大限度地发挥企业网络中环境绩效的“传播效应”,监管机构、环保倡导者及其他相关利益相关方应将关注重点放在以下类型的企业上:碳强度较高、具有较强市场与议价能力、所处行业集中度高,且环境问题对其财务绩效具有实质性影响的企业。在改善环境绩效所面临的时间与资源有限的现实条件下,将干预资源聚焦于最具潜力的目标企业是实现有效治理的关键。同时,研究结果也应当激励这些关键企业的管理者主动引领环境绩效的提升,因为其采取的环保行动不仅有助于自身转型,也能够通过企业网络向外扩散,产生积极的外部性效应。综上所述,企业网络中的环境绩效传播机制能够在实质性成果层面上促使企业改善环境表现,具体体现为碳强度的实际降低。

文章拓展了新兴的关于可持续金融和企业网络传播的文献。本文对现有文献的补充在于:将研究重点聚焦于碳排放这一关键且可度量的环境绩效指标,并系统比较企业在不同产品市场关联下的碳强度传播路径。文章的研究发现,显著的碳强度传播效应存在于竞争对手网络中,而在供应链伙伴之间则不具显著性。这一发现不仅深化了文章对环境绩效传播机制的理解,也凸显了竞争关联在推动企业碳减排中的关键作用。

文章的研究还补充了另一类文献,即试图解释企业为何在承担成本的前提下仍选择采取可持续发展措施的研究。这类研究的共同特点是将企业视为孤立的决策主体,强调内部动因在可持续行为中的作用。与之不同的是,本文探索了一个新颖且相对较少研究的机制——企业网络中的传播效应。文章揭示了这样一种情形:企业之所以改善自身的环境绩效,是因为其网络中的其他企业率先采取了环保行动。这种外部驱动型的机制,拓展了理解企业为何参与可持续实践的研究视角。

二、理论框架

没有一家企业是独立运作的。因此,不仅企业自身的环境绩效很重要,与之关联的企业的环境绩效也很重要。本节概述了驱动关联企业之间环境绩效传播的基本机制。

(一)竞争者之间的传播

首先考虑处于同一产品市场中的企业。在影响此类企业间环境绩效传播的诸多因素中,前两个关键因素是技术机会(technological opportunity)和技术溢出(technological spillover)(Jaffe,1986)。技术机会是指行业特定或全经济范围内技术创新成本与难度的外生变化所带来的可能性。与环境绩效相关的技术机会包括交通出行、可再生能源以及智慧城市等领域的低碳技术创新。技术机会可能引发市场转型,从而迫使行业内企业采取相似的行动。例如,汽车行业从使用化石燃料驱动的车辆向电动车的转型就是技术机会驱动下的行业响应(Barkenbus,2009)。技术溢出则不同,其根据Jaffe(1986)的定义,是指在进行相似技术研发项目的企业之间通过信息与知识的交流,实现技术的间接扩散。这种溢出效应降低了企业采用新型低碳技术的成本与难度。因此,技术溢出不仅增强了企业对新技术的可得性,也为环境绩效的同侪传播提供了潜在机制。

另一个促使竞争企业间环境绩效传播的重要因素是所谓的竞争效应或“掠夺市场”效应(business-stealing effect)。该效应指的是,当部分企业率先采取新的生产或营销策略时,市场份额与利润会在竞争者之间重新分配,从而对其他企业形成压力。已有研究表明,在竞争效应较为显著的情境中,企业更可能对竞争对手的行为做出反应。因此,竞争效应不仅存在于传统财务和投资决策中,也可能成为推动环境绩效在竞争企业之间传播的重要机制。企业担忧若不跟进绿色转型,可能在声誉、客户流失或监管环境中处于劣势,进而被迫采取类似的环保举措。

在本文的研究背景下,竞争效应体现为企业提升环境绩效的动因在于争夺产出市场的份额以及获取投入市场(如资本、劳动力、原材料)中的有利条件。具体而言,若企业的商业合作方(如客户、投资者)关注气候变化,那么在其他条件相同的情况下,他们更倾向于与环境表现更优的企业合作。因此,当某一企业改善其环境绩效时,即使其竞争对手的环境表现未发生变化,也会在相对比较中显得不那么具有吸引力。

对于企业而言,重要的不仅是自身环境绩效的绝对水平,更关键的是其相对于竞争对手的环境绩效表现。这种相对压力构成了一种明确的激励机制,促使企业密切关注并响应竞争对手在环境行为上的变化。

本研究聚焦于那些在实际中明确将对方视为竞争者的企业之间的相互作用。通过控制行业层面上环境绩效的共同趋势,文章能够识别出超越行业整体技术机会变动之外,由竞争压力与企业对之间技术溢出所驱动的环境绩效传播效应,从而更准确地揭示企业间互动的传播机制。

(二)通过供应链的传播

既有研究表明,供应链是金融困境与破产风险以及自然灾害冲击(传播的重要渠道。同时,也有大量文献从积极角度揭示,知识与创新同样可以在供应链上下游企业之间传播。在供应链关联中,声誉风险是另一条重要的传播路径。在这一背景下,即便企业对自身的直接环境影响已采取严格控制措施,但若其与环境绩效较差的供应商存在关联关联,仍可能对其自身声誉造成负面影响。

随着投资者对供应链环境风险的重视日益增强,这种声誉机制促使客户企业不仅改善自身环境绩效,还推动其供应商同步采取环保措施。虽然现有文献主要关注的是客户企业因其供应商带来的风险暴露,但相同机制也可能反向运作。即:具有较高环境标准的供应商可能会担忧与环保标准较低的客户合作所带来的声誉影响,进而主动试图影响其客户提升环境绩效。这种双向互动强调了供应链在环境治理中的重要作用,并突出了企业间关联在环境绩效传播中的多元路径。

(三)两种传播渠道的比较

首先,竞争企业通常处于相似的技术空间内,这使得它们在采用彼此的技术创新(包括环境相关创新)方面更加便利。因此,从技术溢出的角度来看,环境绩效的传播在竞争企业之间预期应更为强劲,而非供应链上下游企业之间。其次,虽然客户企业出于环境考量可能会对供应商施加直接压力,如通过“转向其他供应商”的威胁作为最终谈判杠杆,但这种影响机制具有条件性。客户只有在现有供应商的环境表现明显劣于其竞争者时,才可能考虑更换供应商。因此,客户对供应商环境行为的影响能力是有限的,受制于市场上替代选项的可得性和比较优势。

相较之下,企业在竞争市场中面临的是持续性的相对压力:若在环境绩效方面落后于竞争对手,便可能面临来自投资者、消费者以及其他商业伙伴的信任流失,从而导致市场份额的丧失。这种机制意味着,企业在环境表现上需要不断跟进或超越竞争对手,以维持其市场地位与声誉。综上所述,竞争压力不仅在技术可行性上更具优势,也在激励机制上更具连续性与强约束性,因此,竞争企业之间的环境绩效传播通常会比供应链传播更为显著与有效。

另一个相关维度是不同类型企业关联的透明度,以及由此引发的外部利益相关方的关注程度。消费者与投资者通常能够较清晰地识别出某一产品市场中的主要竞争企业,因此企业之间的相对环境绩效在竞争关联中较为透明,更易受到外界的监督与比较。相较之下,供应链关联往往更加复杂且不透明,上游与下游之间的具体交易结构、合作模式及其环境绩效状况,通常较难被外部利益相关方所全面掌握。

三、数据

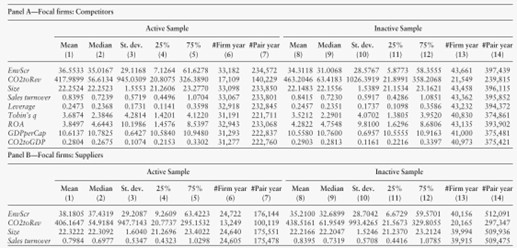

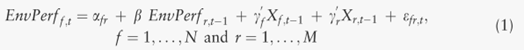

文章结合了三类数据,覆盖时间为2004年至2019年:企业关联数据来自FactSet Revere,环境绩效数据来自Asset4,财务与会计数据则来自Eikon。FactSet Revere 数据涵盖了超过 10,000 家企业的155,000多条企业关联信息,这些关联包括正向关联(由企业自身披露)与反向关联(由其他企业披露),信息来源包括美国证券交易委员会(SEC)的 10-K 年报、投资者陈述及新闻稿等。每个关联被归入16个类别之一。根据第2节所建立的理论框架,文章将重点聚焦于竞争关联与客户-供应商关系。具体而言,如果FactSet中显示企业r与研究对象企业f之间存在竞争、客户或供应商关联,无论是企业r还是企业f主动披露该关系,文章均视其为有效连接。上述三类关联构成了绝大多数已披露的企业关联。通过这一数据整合,文章得以构建企业间网络结构,并将其与环境绩效指标相结合,从而分析企业之间在碳强度等环境绩效方面的传播机制。对于每一对企业,FactSet还提供了某种特定关联类型首次和最后一次被披露的年份(由两家企业中的任意一方报告)。文章利用这一时间信息来构建两个样本:“活跃样本”(active sample):指的是企业对(firm pair)在该关联被披露的时间范围内的年度数据,即关联处于“有效期”内的企业对年度(firm-pair years)。“非活跃样本”(inactive sample):则包括处于关联披露时间范围之外的企业对年度,但前提是这些年份中仍能获取相应的环境绩效和会计数据。

通过这种划分,文章能够区分企业关联存在期间与不存在期间的差异,并据此开展稳健性检验,例如使用非活跃样本进行安慰剂检验,以验证观察到的环境绩效传播是否真正由企业间的关联所驱动,而非其他共同趋势或外生因素造成。

文章关注的是环境绩效的传播机制,其核心度量指标是碳强度(CO2toRev),即企业第一类和第二类碳排放总量(Scope 1和Scope 2)以吨为单位,除以百万美元营业收入所得到的比值。该指标反映的是企业单位收入对应的直接与间接温室气体排放,能够更准确地捕捉与气候变化相关的实质性企业行为。

此外,为与已有研究保持可比性,文章在部分分析中也使用了环境维度评分(EnvScr)作为替代指标。EnvScr同样来自ESG数据主流提供商 Asset4,其数据库涵盖全球逾 10,000 家企业。环境维度评分(EnvScr)由三个子维度构成:排放、资源使用与环境创新。这三项评分又是基于68项具体指标构建而成,其中包括一部分声明性指标,如企业的环境政策与目标。因此,与 CO2toRev 相比,EnvScr 是一个更为宽泛、综合性的环境绩效衡量指标,涵盖了企业在环境管理、资源配置与创新活动等多方面的表现,而不仅限于碳排放本身。该组合使用策略使文章能够在强调实质性碳绩效指标的同时,与使用 ESG 综合评分的前沿文献保持方法论一致性。

在回归模型中,文章引入了一系列企业层面的控制变量,以控制可能影响环境绩效或其传播的企业异质性因素。具体包括:企业规模、资产负债率、销售周转率、托宾Q值、资产收益率(ROA)。此外,文章在国家层面引入了两项控制变量,依据企业总部所在地确定。第一项是人均国内生产总值(GDPperCap),以当前美元计并取对数,用以衡量所在国家的经济富裕程度;第二项是单位 GDP 的碳排放强度(CO2 to GDP),定义为每单位购买力平价 GDP 所对应的二氧化碳排放量(以千克计),用于反映该国整体经济的碳密集程度。文章分别控制了研究对象企业及其关联企业所在国的这两个变量。通过引入这些国家层面变量,文章能够更全面地控制宏观经济背景对企业环境行为的影响。

-表1-描述性统计

四、环境绩效的传播:企业对证据

本节文章分析企业环境绩效在存在经济关联的企业对之间的传播效应,具体包括供应链关系中的上下游企业对,以及同一产品市场中具有竞争关系的企业对。通过实证检验,文章旨在识别环境绩效是否以及如何在这些不同类型的企业关系中传播,从而揭示企业网络在推动环境行为扩散中的作用机制。

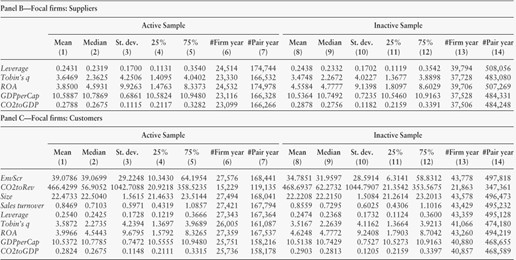

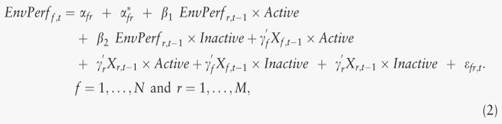

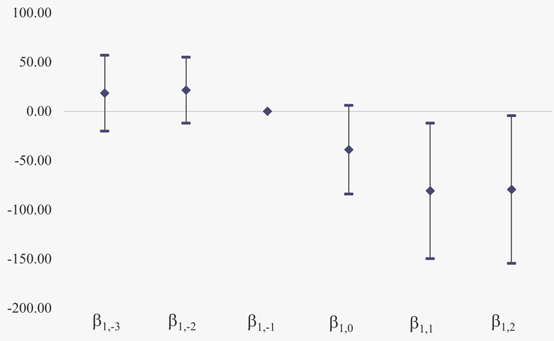

文章以企业对年度(firm–pair year)作为观测单元,其中每一对企业由研究对象企业f和关联企业r组成。当年分t处于由企业f或者r任一方在FactSet中披露的关系存续期内,则该firm-pair yearfrt被纳入样本,将此定义为“活跃关系样本”。文章构建如下回归模型:

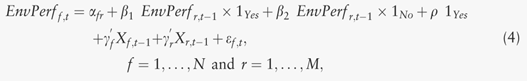

其中,EnvPerff和EnvPerfr分别表示研究对象企业f和其关联企业r的环境绩效指标。作为EnvPerf环境绩效的衡量标准,文章使用碳强度(CO2toRev)或来自Asset4的环境支柱得分(EnvScr)。文章使用关联企业的EnvPerf的滞后值,以聚焦于从关联企业向研究对象企业的环境绩效传播。N和M分分别代表回归中所使用的研究对象企业和关联企业的样本数量。由于我们对不同类型的企业关系分别进行估计,N和M可以根据所考虑的关联类型而变化。Xf,t和Xr,t分别表示研究对象企业和关联企业的控制变量向量,γf和γr是参数向量。αfr是企业对固定效应参数,它同时控制了企业、行业和国家层面上不随时间变化、但可能影响环境绩效的不可观测特征。εfr,t是研究对象企业f和关联企业R在时间t的残差项。所有企业层面变量都进行了“行业-年度”调整。

为进一步应对样本选择性偏误问题,文章通过比较“活跃”企业对年度样本与“非活跃”企业对年度样本来增强识别策略。如前所述,如果企业f和企业r在t时存在FactSet所披露的关联,则Firm-pair frt进入“活跃”样本。相比之下,如果企业f和企业r在t时不相关,但在2004年至2019年的样本期内的其他时间点存在关联,则Firm-pair frt进入“不活跃”样本。为了进行比较,文章将两个样本合并,并定义两个虚拟变量来识别属于每个样本的观测值。如果Firm-pair frt属于活动样本,则Active虚拟值取值1,如果它属于非活跃样本,则取值0。Inactive dummy的定义是相反的。文章将关联企业的环境绩效变量与这两个虚拟变量分别交互,而不是仅与Active交互,因为文章关注的是两类样本中传播效应的差异。所有控制变量也都与这两个虚拟变量交互,以捕捉不同时间段内关联企业特征对研究对象企业环境绩效的差异性影响。为避免多重共线性,原始解释变量本身未单独纳入回归模型,而是仅通过与虚拟变量的交互项体现其作用。此外,文章为活跃与非活跃样本分别设置了企业对固定效应,并省略了两个虚拟变量本身,从而进一步降低多重共线性风险。最终构建的模型如下:

其中,αfr和αfr*分别是活跃期和非活跃期的固定效应参数。β1和β2是关注的参数,表明了相关企业在时间t-1的EnvPerf对研究对象企业在时间t的EnvPerf的影响,具体取决于t落在活跃样本还是非活跃样本中。不存在(存在)选择偏误的情况下,文章期望β2为零(正)。此外,如果相关企业对研究对象企业的环境绩效产生因果影响,文章预计β1>β2。

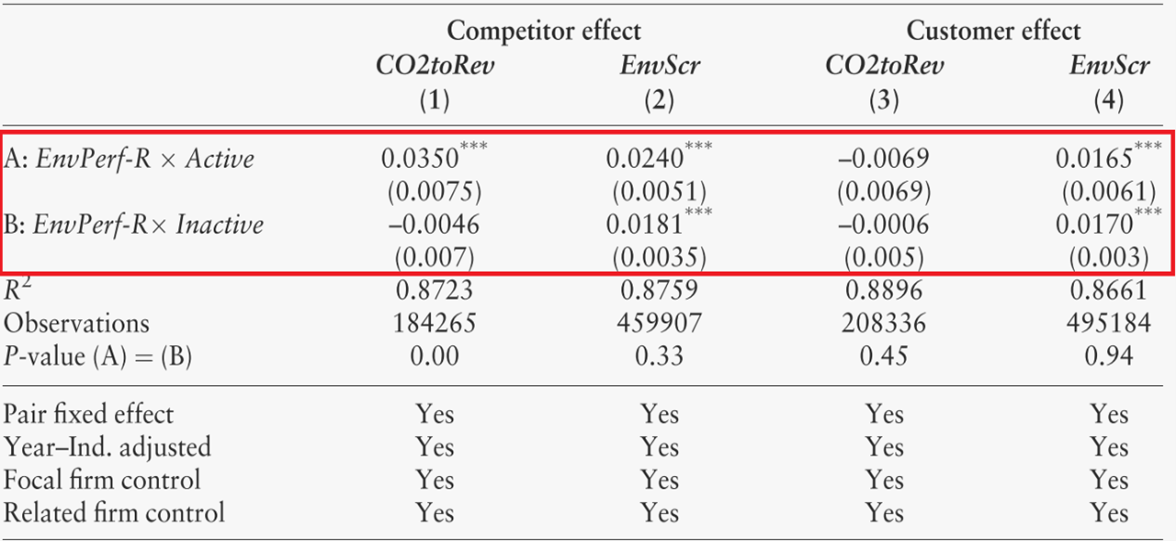

表2列示了竞争对手和客户的影响结果,使用的两种环境绩效指标:碳强度,即按收入缩放的CO2排放量(CO2toRev),;以及由Asset4分配的环境支柱得分(EnvScr)。表2的第一栏显示,如果关联企业是竞争者,则关联企业的CO2toRev系数在活跃期为正且显著。然而,在竞争者之间的活跃关联期之外没有发现任何影响。传播在活跃样本中显著更强的结果支持了文章的预期,即竞争对手之间的碳强度传播不是由行业驱动,而是由特定的竞争压力或知识溢出驱动。

接下来,文章分析了竞争对手之间的综合环境分数的传播。表2的第(2)列显示,两个相互作用变量的系数均为正且显著,表明在非活跃期和活跃期,企业对在EnvScr方面共同移动。系数之间的差异不显著,表明EnvScr的显著竞争者效应不受活跃关联的影响。

其次,文章将客户视为相关企业。根据表2的第(3)栏,CO2toRev的系数几乎为零。这表明在碳强度方面,客户对供应商没有影响。最后,在第(4)列中,EnvScr的系数在活跃期和非活跃期均为正且显著。这一结果与先前的研究一致,发现客户对总体环境绩效有活跃影响。然而,与EnvScr中竞争对手传播的结果类似,文章发现活跃期和非活跃期之间的传播没有差异,这与环境绩效从客户到供应商的因果传播相反。

为什么竞争对手和客户似乎也会影响相关企业在非活跃期的总体环境绩效得分?一个可能的解释是,EnvScr上限包含更多的环境绩效方面的声明,而CO2toRev更具体。由于降低碳强度需要更多的努力,研究对象企业只对与他们有活跃关联的企业的CO2toRev做出反应,如果他们做出反应的话。相比之下,企业更容易模仿潜在竞争对手和客户的EnvScr(对他们来说,EnvScr也可能是选择供应商时更突出的指标),或者在关联结束后继续沿着同一条道路走下去。因此,EnvScr似乎被用作企业面临潜在竞争威胁时的工具。文章的研究结果表明,EnvScr可能确实受到“漂绿”,CO2toRev是一个更可靠的衡量企业的环境绩效。

总的来说,文章的研究结果表明,碳强度和环境得分,前者似乎是一个更可靠的指标来衡量环境绩效的传播。此外,竞争对手和客户-供应商关联之间的比较表明,竞争对手之间的传播比沿着供应链更强。

-表2-活动和非活动关联期的回归结果。

五、环境绩效的传播:来自外国法规的证据

如果研究对象企业影响其关联企业,则从关联企业传播的估计效果可能有偏差,这是反向因果的情况。为了解决这种可能性,文章采用了企业层面的DID方法。文章遵循Schiller(2018)的方法,将相关企业总部所在国(外国)的环境法规引入作为对研究对象企业的准外生冲击。虽然企业在某种程度上可以通过游说活动等方式影响国内监管改革,但从外国企业的角度来看,这种改革可以说是外生的。文章从“Carrots&Sticks”报告中手工收集有关国家级法规的数据,这是一系列全球可持续发展披露要求的定期盘点。

然后,文章进行了企业层面的DID分析,重点是活跃的跨国企业关联。与第4节中的企业对样本不同,DID样本由企业年度观测值组成。文章定义如果任何f的关联企业总部设在外国并在当年受新出台环境法规的影响,则研究对象企业f为处理组。文章的窗口期为六年,即新法规出台的前三年,当年及出台后的两年。为了建立一个可比较的对照组,文章将每个处理组企业与未处理的企业配对,这些企业也有外国关联,共享相同的四位数SIC代码,总部位于与处理组的企业相同的国家。此外,文章从控制组中排除了相关企业在2002年之前经历监管冲击的企业。值得注意的是,控制组企业可能会在t+2年后收到法规影响。

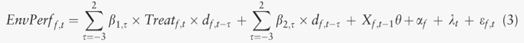

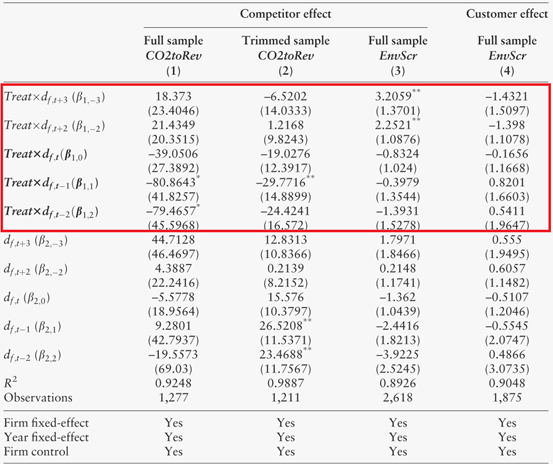

为了验证处理组和对照组的平行处理前趋势并分析处理后动态,文章使用了动态DID回归模型。由于控制企业与被处理企业处于同一行业,因此文章在回归中使用没有任何行业调整的变量。由此产生的模型是:

其中,Treatf,t是一个指标变量,如果企业f在t时在处理组中,则该变量等于1,否则为零。Treatf,t是随时间变化的,因为对照企业可能后来成为处理企业。df,t-ι是一个指标变量,如果企业f(当企业f在处理组)或企业f作为控制企业在t-ι年成为处理企业(ι取-3到2),则该指标变量等于1。Xf,t-1是企业层面控制变量的向量。控制变量列表与表2中所示的模型相似。αf是固定效应参数。请注意,每个企业的固定效应是唯一的,也取决于企业的处理状态。具体而言,对于被纳入对照组的企业,在稍后的时间,也被纳入处理组,文章定义了一个单独的固定效应,当企业在对照组和当它在处理组。这种方法使文章能够更干净地估计处理效果,即使在这种“切换”企业的存在。

λt是年固定效应参数。β2, ι的序列捕获了控制企业的条件时变。β1, ι捕捉了被处理企业的条件时变偏离控制企业的程度,是文章感兴趣的。为了避免回归中的共线性,文章定义β1,-1=β2,-1=0。这意味着文章将监管变化前的年份作为基准。如果处理前处理组和对照组的EnvPerf趋势平行,则β1,-3和β1,-2应不显著。β1,0、β1,1 和β1,2 捕捉了在处理当年及其后两个年度中,处理组企业相对于对照组企业的差异。

文章在等式(3)中估计了竞争者效应(CO2toRev和EnvScr)和客户效应(EnvScr)的回归。表3的第(1)列中列示了竞争者效应的估计结果(以CO2toRev表示),β1,-3和β1,-2在统计学上不显著,这支持了处理组和对照组之间平行趋势的假设。相比之下,β1,0、β1,1 和β1,2都是负数,尽管β1,0在统计学上不显著。这可能表明,接受处理的企业在处理年已经开始减少排放强度,但效果在一年后加强并变得显著,即在其外国竞争者受到国家监管变化影响的一年后。图一绘制了β1, ι在-3ι<2区间内的估计值及其90%置信区间,这一做法一方面有助于可视化处理前的平行趋势,另一方面表明处理效应在处理发生后一年的时间开始显现,并在随后一年依然显著。上述结果表明,竞争对手面临的监管冲击对研究对象企业的单位收入碳排放(CO₂ to Rev)具有因果处理效应。

表3第(2)列中的结果证实了处理前存在平行趋势以及处理后1年处理效果的显著性。为检验表3第(1)列和图1中所观察到的处理效应是否并非源于处理后时期某些极端变化,文章对样本进行了修剪,具体做法是剔除那些在处理后期间平均碳强度与处理前一年碳强度之间差异处于最极端的2.5%(即最正或最负)的处理组和对照组企业。表3第(2)列中的结果证实了处理前存在平行趋势以及处理后1年处理效果的显著性。

关于EnvScr方面的竞争者效应,文章从第(3)栏中看到,β1,-3和β1,-2具有统计学显著性,表明接受处理的企业和对照企业在EnvScr方面没有平行的处理前趋势。因此,文章不能解释后处理系数,即β1,0、β1,1 和β1,2。

表3的第(4)列显示,就EnvScr而言,顾客效应对于β1, ι 在所有ι值在统计学上均不显著,表明处理企业的趋势在处理前后均不偏离对照企业的趋势。因此,文章的结论是,监管冲击外国客户不会导致研究对象企业的EnvScr的变化。综上所述,文章的DID结果证实了表2中的结果,即活跃的竞争对手对研究对象企业的CO2toRev有显著影响。相比之下,文章没有发现证据表明竞争对手对EnvScr的影响和客户对EnvScr的影响是由活跃的企业关联引导的。

-表3-DID估计

六、进一步分析:剖析竞争者效应

在本节中,文章将进一步研究在活跃关联期间竞争者之间碳强度的传播。对于这些分析,文章使用等式(1)中引入的企业对传播模型。在第6.1-6.3节中,文章用以下相互作用扩展它:

通过指标变量1Yes和1No,文章可以根据不同的特征分别估计传播效果。除非另有说明,否则文章将重点关注CO2toRev作为环境绩效的衡量标准。

(一)传播渠道:竞争压力与技术溢出

在本节中,文章深入探讨了竞争企业之间环境污染传播的两个渠道:竞争压力和技术溢出。

1.竞争压力

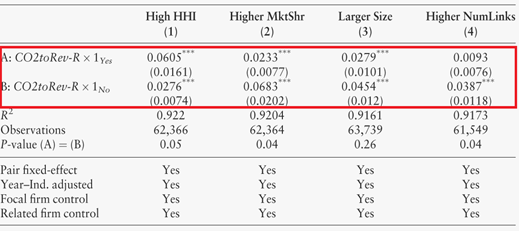

随着行业集中度的提高,竞争压力会变得更大,因为每个企业可能会受到竞争对手行动的影响。HHI被定义为研究对象企业竞争对手网络中单个企业的市场份额平方之和。文章使用FactSet中报告的关联来定义企业的竞争对手网络,这比标准的行业分类(如SIC)更准确地了解企业面临的竞争压力水平。文章定义了等式(4)中的指标(1Yes),如果研究对象企业的HHI高于中位数,则对一对值取1,否则取0,而指示(1No)在相反的情况下取1的值。

表4的第(1)列展示了相关结果。CO₂ to Rev与指标变量的交互项显示,在高HHI和低HHI的竞争网络中,竞争对手之间的传导效应均显著,但在高HHI网络中的企业中,该效应更为强烈。这一结果支持文章的假设:当企业面临更强的竞争压力时,其对竞争对手环境绩效的反应更为敏感。

此外,文章还考虑了代表竞争优势的两个企业特征:市场势力和在供应链中的议价能力。相较于竞争对手,若研究对象企业拥有更强的市场势力,则其对竞争的抵御能力更强,因此不太可能对竞争对手的环境绩效作出反应。同样地,在供应链中具有较强议价能力的企业,可能面临的追赶竞争对手环境标准的压力较小。因此,文章假设:对于相较竞争对手拥有更强议价能力的研究对象企业,其竞争效应将较为弱化。

-表4-竞争者网络集中度与相对厂商实力对竞争者间传播之影响。

为衡量企业的市场势力,文章首先采用研究对象企业相对于其竞争对手的市场份额(MktShr),该指标定义为研究对象企业销售额占其自身与所有竞争对手销售额总和的比例(数据来源于 FactSet)。然而,考虑到市场份额可能受企业环境绩效的影响,二者之间可能存在反向因果关联。因此,文章进一步使用企业总资产(Size)作为市场势力的替代度量。对于 MktShr(市场份额) 和 Size(规模),文章使用公式(4)并定义指示变量 1Yes,当某一企业在某一年中在该变量上的数值高于其竞争对手时,1Yes 取值为1,否则为0;相反,若该企业在该变量上的数值低于其竞争对手,则指示变量 1No 取值为1。随后,文章将 CO2toRev-R 与这些指示变量进行交互。表4的第(2)和(3)列展示了结果。正如预期,文章发现,当企业的市场份额更高或规模更大时,CO2toRev 的传导效应较弱。CO2toRev 1No 的系数小于 CO2toRev1Yes,且在 MktShr 上这种差异在 5% 的显著性水平下是统计显著的,但在 Size 上则不显著。

为衡量企业在供应链中的总体议价能力,文章使用供应链连接数(NumLks),该指标定义为 FactSet 披露的某一研究对象企业的所有客户和供应商的总数。因此,NumLks 反映了企业在投入品市场和产出品市场中的整体议价能力。文章采用公式(4),并构造指示变量 1Yes,当某一企业在某一年中拥有的供应链连接数多于其竞争对手时,1Yes 取值为1,否则为0;相反,若其连接数少于竞争对手,则 1No 取值为1。文章将 CO2toRev-R 与这些指示变量进行交互。表4的第(4)列展示了回归结果。结果支持文章的假设:相较于连接数较少的企业,CO2toRev 向连接数更多的企业的传导效应较弱,且交互项系数的差异在 5% 的显著性水平上具有统计显著性。因此,文章可以得出结论:在供应链中具有更强议价能力的企业更可能主导环境绩效的改善,而议价能力较弱的企业通常起到跟随作用。

2.技术溢出

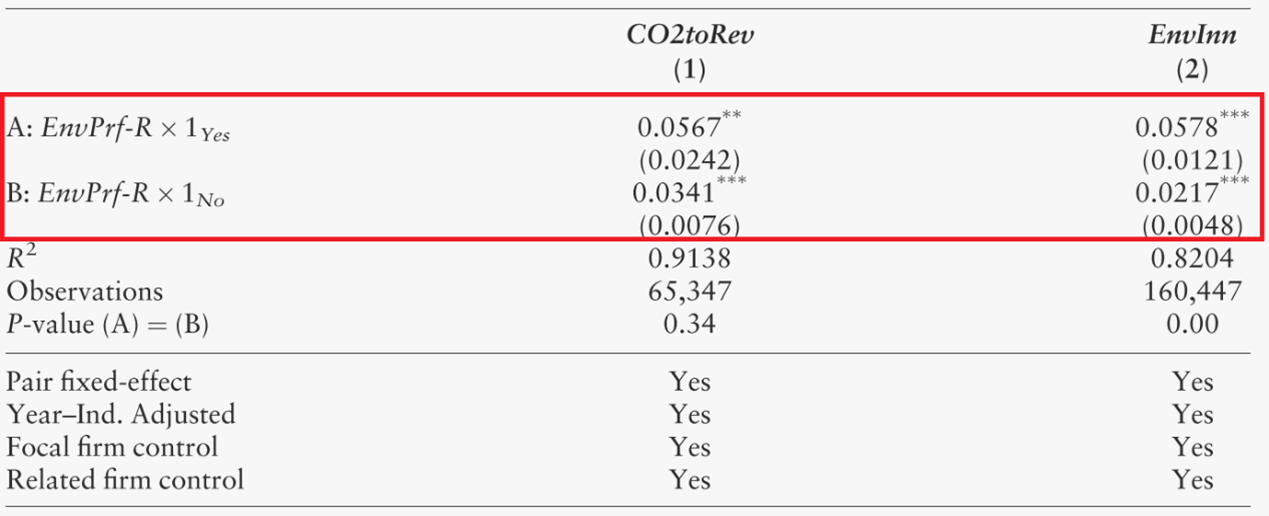

如第2节所述,技术溢出可能是环境绩效在竞争企业之间传播的一个潜在渠道,特别是在企业参与联合研发项目时,这种溢出效应更容易发生。为了检验这一机制,文章使用 FactSet 提供的有关企业在研发活动中合作的信息。更具体地,文章使用公式(4),并基于企业是否存在研发合作关联定义两个指示变量:1Yes 表示竞争企业在 t–1 年存在联合研发,取值为1,否则为0;相反,1No 表示没有联合研发关联,取值为1。文章将关联企业的环境绩效与这两个指示变量进行交互。

在假设未合作企业之间的技术溢出效应较小的前提下,CO2toRev-R × 1No 的回归系数主要反映竞争压力的作用;而 CO2toRev-R × 1Yes 的回归系数则同时反映了竞争压力与技术溢出效应。由于这两个交互项的系数都包含了竞争压力成分,因此它们之间的差值能够将该成分抵消,从而可以视为竞争企业之间由于联合研发所产生的技术溢出效应的估计值。

然而,这一估计值可能是保守的:第一,合作企业之间的“业务争夺”可能较不激烈,因此 CO2toRev-R × 1Yes 中所包含的竞争压力成分可能低于 CO2toRev-R × 1No;第二,即使在没有联合研发的前提下,由于技术相似性,竞争企业之间仍可能存在一定程度的技术溢出。除了 CO2toRev 之外,文章还使用 环境创新评分(EnvInn) 作为衡量企业环境绩效的指标。该指标是一个前瞻性指标,反映了企业通过采用环保技术和工艺来提升环境绩效的承诺。尽管 EnvInn 可能无法全面覆盖环境绩效的所有方面,但在技术溢出的研究背景下,它尤为合适。因此,文章预期,在 EnvInn 的传导过程中,知识的溢出效应将尤为显著,因为该指标直接反映了企业在研发活动中的参与程度。

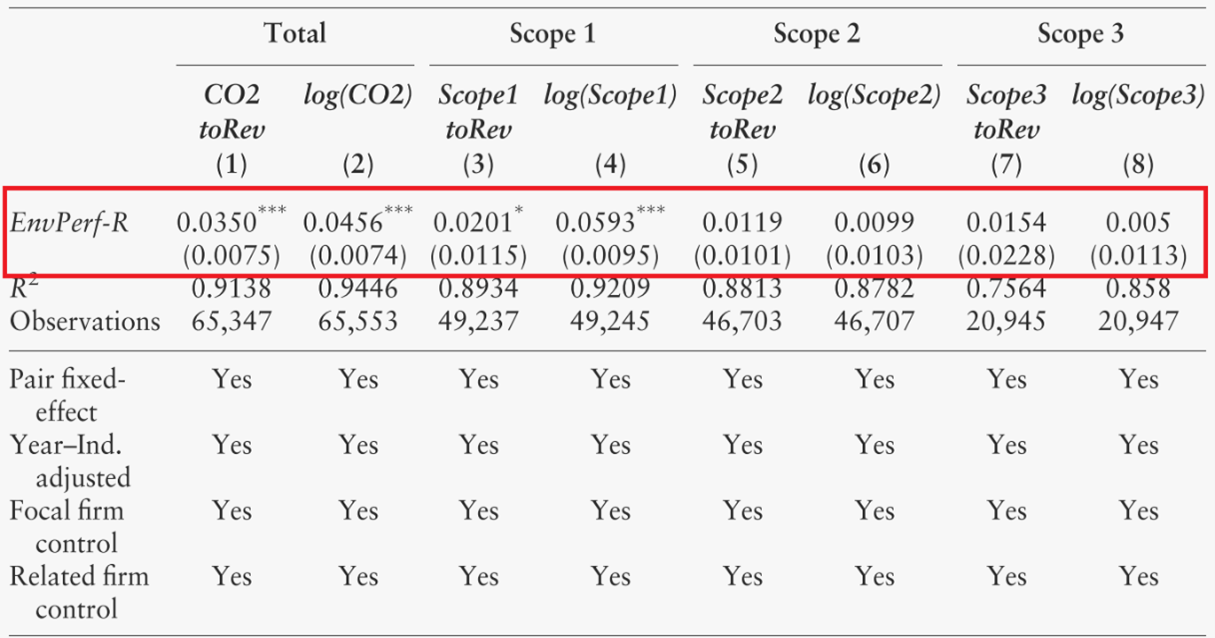

表5报告了企业配对固定效应回归模型的结果,其中因变量为研究对象企业的环境绩效,分别在第(1)列使用 CO2toRev,在第(2)列使用 EnvInn 衡量;自变量为其竞争对手在前一年相应的环境绩效。回归结果显示,无论是以 CO2toRev 还是 EnvInn 衡量,环境绩效在企业之间的传导在两个分组中均具有统计显著性。然而,这种传导在存在研发合作关联的企业之间更为显著(如“1Yes”组的回归系数显著高于“1No”组所示)。

当以 CO2toRev 衡量环境绩效时,两个交互项回归系数的差异在统计上并不显著。差值的绝对值为 0.0226,也小于 CO2toRev-R × 1No 本身的回归系数 0.0341。这表明,相比技术溢出,竞争压力在推动碳强度的传导中起到了更主要的作用,因为 CO2toRev-R × 1No 的系数主要反映的是竞争效应。

然而需要指出的是,如前所述,两个交互项系数之差可能低估了存在研发合作的竞争企业之间真实的技术溢出程度。此外,由于只有约 5% 的企业配对年份观测值属于“1Yes”组,其估计参数虽然更大,但标准误也更大,显著性水平较低。正是这种较大的标准误,可能导致了“1Yes”组与“1No”组之间系数差异不显著。

值得注意的是,当将 EnvInn 用作环境绩效指标时,两个交互项系数之间的差异更大,且在统计上显著。这与预期一致,即:技术溢出在推动环境创新传播方面尤其有效。因此,结合表5与前一部分的分析结果,文章可以认为:技术溢出和竞争压力共同驱动了环境绩效在企业之间的传播。

-表5-技术溢出

(二)领先者奋起直追还是落后者拖垮?

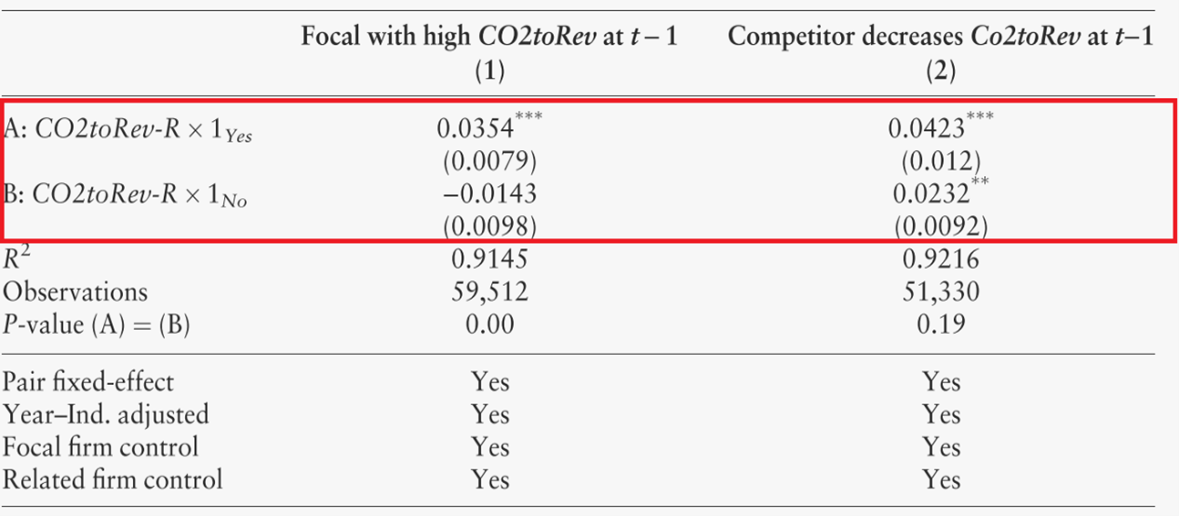

在本节中,文章考察环境绩效的传导是否依赖于其初始水平及其变动方向。这一维度十分重要,因为要实现向可持续经济的成功转型,关键在于环境绩效的提升能够在企业网络中广泛传播。然而,需要指出的是,文章此前识别出的传导效应在理论上可能是对称的,也就是说,排放水平较高且不断上升的关联企业,可能会在环境绩效方面拖累研究对象企业的表现。

文章首先将每年的样本根据研究对象企业滞后一年的 CO2toRev 中位数进行划分,分为两个组:Low(低组)和 High(高组)。然后,文章使用公式(4),并定义指示变量 1Yes:若企业属于 High 组,则 1Yes 取值为1,否则为0;1No:若企业属于 Low 组,则 1No 取值为1,否则为0。

如果竞争对手之间的传导效应确实具有正面作用,文章预期当研究对象企业的碳强度较高时,来自竞争对手的影响(CO2toRev-R)会更强,因为如果企业已经表现良好,它们就不太可能感受到改进绩效的压力。表6第(1)列的结果支持了文章的猜想:CO2toRev-R × 1Yes 的系数显著为正,而 CO2toRev-R × 1No 的系数不显著。两个交互项之间的差异的 P 值接近于零,表明竞争企业之间的传导效应在初始碳强度较高的研究对象企业中显著更强。

此外,文章还检验企业是否主要在其竞争对手改善环境绩效的情况下才调整自身的环境绩效。为此,文章根据竞争对手 CO2toRev 滞后变化的符号 将样本划分为两组:一组为碳强度出现下降(负变动),另一组为碳强度上升(正变动)。随后,在公式(4)中,文章定义指示变量 1Yes:若某对企业在年份 t 中,其竞争对手在t-1年降低了碳强度,则 1Yes 取值为1,否则为0;指示变量 1No:若竞争对手在t-1年提高了碳强度,则 1No 取值为1,否则为0。

表6第(2)列的结果表明:当竞争对手减少碳强度时,研究对象企业更有可能跟随其 CO2toRev 的变动。不过,两者之间的系数差异在统计上不显著。对于竞争对手碳强度上升时仍然观察到显著的正向传导效应,这可能是由于生产要求或成本管理等因素所致,而不一定是企业主动选择降低环境绩效的结果。

总体来看,文章发现当竞争对手环境绩效改善时存在显著的传导效应,且该效应在研究对象企业初始环境表现较差的情况下更为明显。这些发现表明,企业之间的竞争联系确实可以成为一种促进环境绩效提升的活跃力量,有助于推动整体经济向更绿色方向转型。

-表6-环境传播基于方向的变化

(三)环境重要性

环境绩效的广泛提升可能面临的一个潜在挑战是:若环境目标与企业的商业目标存在冲突。为了评估企业是否更倾向于在环境议题与财务绩效一致的情况下采取环保行动,文章引入了“环境议题的重要性”(materiality)的概念。

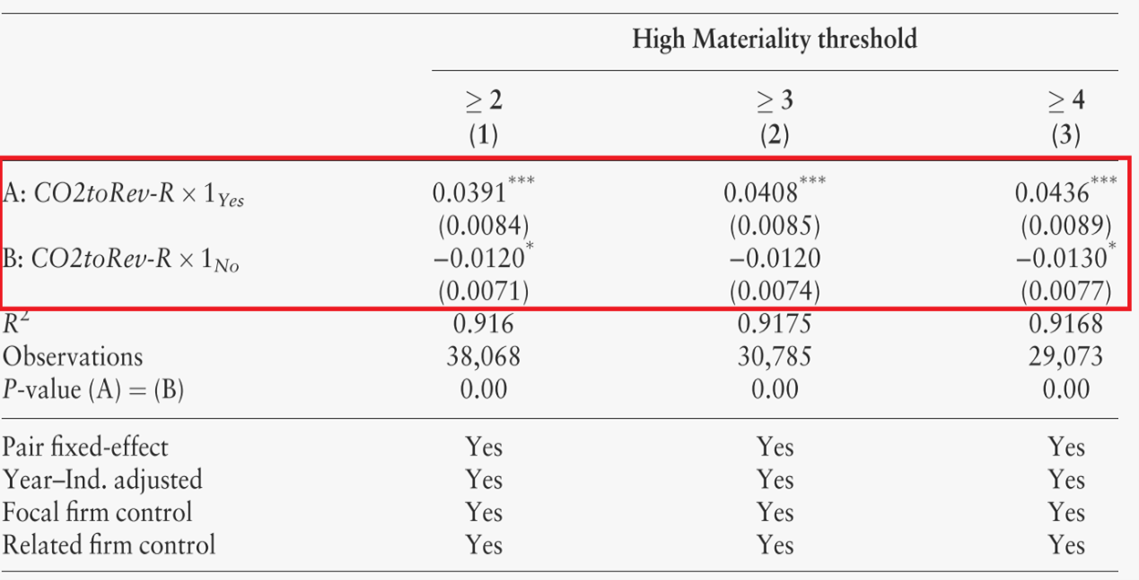

基于 SASB 提供的行业层面的重要性矩阵,文章定义指示变量 1Yes:当研究对象企业及其竞争对手均属于“环境议题高度重要”的行业时,该变量在该企业对年份中取值为1,否则为0;相应地,1No 表示研究对象企业与竞争对手均属于“环境议题不重要”的行业时取值为1,否则为0。随后,文章将 CO2toRev-R 分别与这两个指示变量进行交互。

为保证分析结果的稳健性,文章使用三种不同的标准判断某一行业的环境议题是否具有高度重要性。具体而言,文章认为某一行业的环境重要性为“高”,当 SASB 在其环境维度下列出的6个子项中,有至少 2项、3项或4项 被界定为对该行业具有重要性。

表7显示,当竞争企业均属于环境议题高度重要的行业时,环境绩效在它们之间的传导效应最为显著,且该效应随着重要性判断标准的提高而增强。在所有设定下,两个交互项系数之间的差异均在统计上显著。这些结果表明,企业间碳强度的传导确实与环境议题对财务绩效的重要性有关。此外,结果也暗示出一个潜在的挑战:在那些环境议题对财务绩效不具有高度重要性的行业中,激励企业提升环境绩效可能更为困难。

-表7-环境重要性对竞争者间传播的影响

(四)国家层面的影响

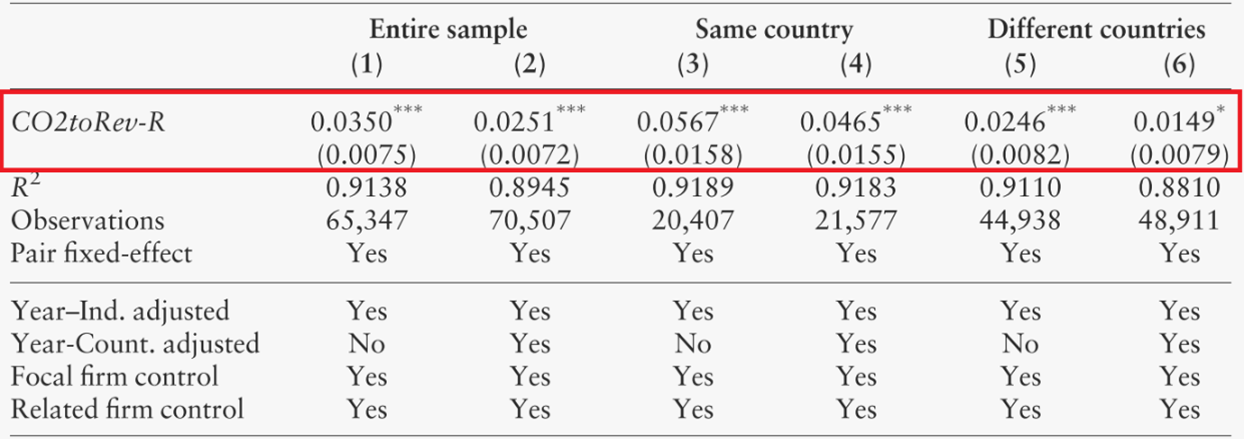

在本节中,文章评估竞争企业之间环境绩效传导效应对国家层面因素的稳健性,并通过两种方法加以控制。首先,文章在两个子样本中分别估计公式(1):一个是竞争企业总部位于同一国家的配对样本,另一个是竞争企业总部位于不同国家的配对样本。

其次,文章进行“年份-国家”调整,即对每个观测值减去该变量在同一年中、所有总部位于同一国家的企业的平均值。类似于文章在前文分析中使用的“年份–行业”调整,这里文章对研究对象企业和关联企业分别进行国家层面的调整。表8报告了估计结果,采用 CO2toRev 作为环境绩效的衡量指标,从表8的第(1)列与第(2)列的比较可以看出,在不进行“年份-国家”调整时,CO2toRev 的传导效应似乎更强。然而,即使在进行该调整之后,传导效应依然在统计和经济意义上显著。因此,竞争企业之间的环境绩效传导确实存在,即便考虑了国家层面的影响因素,尽管这些国家层面因素可能解释了部分传导效应。

此外,文章发现,无论竞争企业是否位于同一国家,其环境绩效之间的传导效应都是显著的,但在总部位于同一国家的企业之间,传导效应约为不同国家配对企业之间的两到三倍。这一结果在有无“年份-国家”调整的情况下均成立(见表8第3列与第5列的比较,以及第4列与第6列的比较)。

因此,可以认为:位于同一国家的竞争企业之间相互影响更强,这一现象可以理解为产品市场仍在很大程度上沿国家边界进行划分的结果。总体而言,结论依然成立:CO2toRev 在竞争企业之间的传导效应对国家层面因素具有稳健性。

-表8- 国内与国外竞争者之间的传播

(四)国家层面的影响

在本节中,文章评估竞争企业之间环境绩效传导效应对国家层面因素的稳健性,并通过两种方法加以控制。首先,文章在两个子样本中分别估计公式(1):一个是竞争企业总部位于同一国家的配对样本,另一个是竞争企业总部位于不同国家的配对样本。

其次,文章进行“年份-国家”调整,即对每个观测值减去该变量在同一年中、所有总部位于同一国家的企业的平均值。类似于文章在前文分析中使用的“年份–行业”调整,这里文章对研究对象企业和关联企业分别进行国家层面的调整。表8报告了估计结果,采用 CO2toRev 作为环境绩效的衡量指标,从表8的第(1)列与第(2)列的比较可以看出,在不进行“年份-国家”调整时,CO2toRev 的传导效应似乎更强。然而,即使在进行该调整之后,传导效应依然在统计和经济意义上显著。因此,竞争企业之间的环境绩效传导确实存在,即便考虑了国家层面的影响因素,尽管这些国家层面因素可能解释了部分传导效应。

此外,文章发现,无论竞争企业是否位于同一国家,其环境绩效之间的传导效应都是显著的,但在总部位于同一国家的企业之间,传导效应约为不同国家配对企业之间的两到三倍。这一结果在有无“年份-国家”调整的情况下均成立(见表8第3列与第5列的比较,以及第4列与第6列的比较)。

因此,可以认为:位于同一国家的竞争企业之间相互影响更强,这一现象可以理解为产品市场仍在很大程度上沿国家边界进行划分的结果。总体而言,结论依然成立:CO2toRev 在竞争企业之间的传导效应对国家层面因素具有稳健性。

-表8- 国内与国外竞争者之间的传播

七、结论

本文研究了企业网络渠道在环境绩效传播中的作用,并将关联企业分为三类:竞争对手、客户和供应商。为衡量企业的环境绩效,文章主要采用一个客观指标——碳强度,即企业总CO₂ 排放量与营业收入的比值;此外,文章还使用了一个较为主观的指标,即来自 Asset4 的环境维度评分(Environmental Pillar Score),该指标在以往研究中应用较广。

为识别因果关联,文章实施了安慰剂分析和一个准自然实验。研究发现,在碳强度层面,竞争企业之间确实存在因果性的绩效传播效应;但在环境评分维度上,竞争对手之间的正相关,以及客户与供应商之间在两种环境绩效指标上的相关性,要么不显著,要么是由混杂因素驱动的。

文章探讨了竞争企业之间碳强度传导的两种机制:竞争压力与技术溢出。在竞争压力机制方面,文章发现:当企业的竞争网络更集中,或其市场势力或议价能力弱于竞争对手时,碳强度的传导效应更为显著。在技术溢出机制方面,文章发现:当竞争企业之间存在研发合作关联时,环境创新的传导效应更强。此外,文章还发现,环境议题对财务绩效的重要性(财务相关性)也可能增强竞争企业之间的传导效应。

更为重要的是,文章发现:碳强度更显著地传导至那些初始环境绩效较差的企业,这表明竞争机制总体上促进了环境绩效的改善。为验证结果的稳健性,文章进一步发现:碳强度的传导效应不仅受国家层面趋势的驱动,即使在总部位于不同国家的竞争企业之间,该效应也依然显著。此外,文章还表明,与碳强度类似,碳排放总量本身也会在竞争企业之间发生传导。具体来看,当文章分别考察 Scope 1、Scope 2 和 Scope 3 排放时,发现只有 Scope 1(即直接排放)的强度和总量在竞争企业之间具有传导效应。

文章得出结论:竞争压力和技术溢出是竞争企业之间环境绩效传播的两个重要驱动因素。因此,竞争网络可能成为推动政府环境政策扩散的重要渠道,在应对气候变化中发挥了活跃作用。文章的研究还表明,政策制定者和其他利益相关方应优先关注那些竞争压力更强、技术溢出更活跃的行业,以及具有较强市场势力和议价能力的企业,以提升政策干预的有效性。最后,文章强调:今后的研究应更加关注 CO₂排放等客观环境绩效指标 的使用,这对于深入理解环境绩效的传播机制具有重要意义。

Abstract

We investigate the propagation of environmental performance among competitors and in customer–supplier relationships. We find a significant causal effect among competitors, while the propagation from customers to suppliers and vice versa appears insignificant or does not survive identification tests. The effect is stronger among firms in highly concentrated competitor networks and toward firms with less market and bargaining power than their competitors. We also find significantly stronger propagation of environmental performance among competitors engaged in joint research and development activity. These results show that the propagation stems from both competitive pressure and technological spillover. Importantly, we find that propagation is strong when the competitor improves its environmental performance and when the firm’s own environmental performance is poor initially, alleviating concerns that improvements in performance are concentrated among firms, which are already green. Overall, network effects among competing firms are a significant force shaping environmental performance, and a force mostly for good.