论文标题:Minimum wage and internal labor migration:Evidence from China

中文标题:最低工资与国内劳动力迁移:来自中国的证据

原文来源:https://doi.org/10.1016/j.jebo.2024.106695

Ma S, Li X, Wu X. Minimum wage and internal labor migration: Evidence from China[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2024, 226: 106695.

供稿:李卓诚

封面图片来源:Pexels

编者按:本研究以中国为背景,深入探讨最低工资政策对劳动力迁移的影响,填补了现有文献的空白。通过分析个人层面的迁移决策与求职行为,研究发现当地最低工资每提高10%,迁出率下降1.52%,且年轻劳动力、低资产家庭及来自农村或贫困地区的个体对这一政策的反应尤为显著。文章不仅扩展了最低工资政策的地理分配效应研究,还揭示了最低工资通过提高预期收入来影响劳动力流动的重要机制,为发展中国家的最低工资政策设计提供了实践启示,尤其对留住本地劳动力和优化资源配置具有重要参考价值。

封面语:本研究探讨了最低工资标准对劳动力迁移的影响,通过分析个人迁移数据,揭示了最低工资标准的地理分配后果。结果表明,当地最低工资每提高10%,迁出率将下降1.52%。机制检验发现,较高的最低工资标准增加了低收入劳动者的预期收入,从而减少了其迁往其他地区的动机。此外,研究还发现,这种影响在年轻劳动力、低资产家庭以及来自农村和贫困地区的个体中更为显著。

一、引言

经济激励在影响劳动力迁移率方面起着至关重要的作用。最低工资领域的文献主要关注其对就业的影响(即就业效应),人们对它如何影响劳动力迁移就业知之甚少。最低工资政策带来的地域分布后果在经济严重依赖低工资且移动的劳动力的发展中国家尤为重要。

从理论上讲,最低工资对劳动力迁移的影响是模糊的。一方面,由于潜在的失业效应,工人可能被迫迁移到其他地方;另一方面,相对高的最低工资可能会导致低工资工人的预期收入增加,特别是在当地劳动力市场集中的地区,并会抑制劳动力向外迁移。为了分析这种关系,文章考察了中国的劳动力个体迁移决策和求职模式。

有两个因素使中国成为研究最低工资影响的合适场景。首先,中国最低工资的半透明调整过程为文章合理选择回归分析的控制变量提供了明确的指引。省级政府在下一时期调整最低工资标准时,必须考虑中央政府规定的一系列社会经济因素。2004年颁布的《最低工资条例》明确提到了这些因素。其次,中国各县的最低工资标准差别很大,但各县没有自行设定最低工资标准的权力。在实践中,县由省级政府划分等级,然后按等级评定最低工资。

具体来说,在每个省,通常有3到5个最低工资等级,具有相似社会经济条件的县被归为同一等级,并实行相同的最低工资标准。因此,即使处于同一规模的县在很大程度上相似,但它们在一定程度上仍然存在经济发展水平或劳动力市场的差异。因此,他们共同的最低工资标准显然不能完全适合每个县。这两个独特的特征使文章能够直接控制最重要的混淆因素,并识别在省级政府层面设定的最低工资标准与如果允许每个县在相同的基础上设定的最低工资标准,两者之间存在的差异。

利用中国家庭金融调查(CHFS)的详细个人层面数据,文章的第一个结论是,当地最低工资每提高10%,本地工人外迁的可能性就会降低1.52%,在考虑了家庭固定效应、对最低工资的遵从以及其他可能与最低工资调整相关的因素之后,该结论仍然成立。这些因素包括外国直接投资(FDI)、出口、行业规范、GDP增长率、人口密度、一般预算支出、生活成本、劳动力流动成本的地方异质性以及追赶效应的潜在影响。

此外,文章采用三种不同的方法来评估本文主要结果的稳健性。当采用DID方法将回归限制在相对更具可比性的子样本(即湖南省和湖北省)时,文章的结果依然是稳健的。此外,文章引入了新的工具变量法,第一个工具变量基于中国独特的最低工资调整过程,即同一最低工资等级的其他县的平均经济活动,以夜间灯光强度为代表。一个县的最低工资取决于属于同一最低工资类别的所有县的综合属性(工具变量的相关性)。进一步地,在考虑不同地区的就业机会时,工人往往表现出对经济繁荣地区的偏好,会优先考虑这些地区,而不是可能具有类似经济环境的县(工具变量的外生性)。第二个工具变量是滞后一期的最低工资。两个相邻时期的最低工资水平之间的相关性是显而易见的。虽然工人和企业可能需要一段时间来适应新的最低工资标准,但由于中国频繁调整最低工资标准,很久以前实施的最低工资标准不太可能对当前工人或企业的决策过程产生重大影响。

文章的异质性分析发现,年轻工人和家庭资产较低的工人对劳动力迁移方面的最低工资变化反应更强烈。事实上,本文的结果主要是由农村地区、贫困县和竞争更激烈的劳动力市场的个体以及省级流动人口推动的。文章还提供了从求职模式分析中得出的经验证据——求职模式是迁移过程中关键的初始阶段,特别是在迁移到其他地区的年轻工人中。利用某大型在线招聘平台的数据,文章发现最低工资水平每提高10%的城市,其居民向其他城市提交的工作申请数量就会相应下降10.1%,这一发现与文章的主要结果一致。

文章最后分析了预期收入,这是劳动力迁移的关键决定因素。文章关注本地劳动力市场中本地工人的工作条件,并对预期收入的三个组成部分进行了实证研究:工资、工作时间和就业率。结果表明,较高的最低工资与低工资工人赚取的较高劳动收入有关,特别是对那些收入低于最低工资的工人。与此同时,没有发现工作时间更长能获得更高的报酬,文章确认提高最低工资并不会使就业状况恶化。综上所述,在本文的设定中,最低工资越高,预期收入就越高,至少对本地工人来说是这样。

本文为大量研究经济回报对工人区位选择影响的文献做出了贡献,特别是那些研究最低工资政策的地区影响的研究。现有的文献只关注美国,结论并不统一。Boffy-Ramirez(2013)和Giulietti(2014)发现最低工资可以诱导劳动力迁移,低技能的工人更有可能迁移到最低工资高的州。然而,Cadena(2014)、Martin和Termos(2015)与Monras(2019)得出相反的结果,低技能的工人,无论是本地出生的还是移民,都流向最低工资较低或停滞不前的州。本文将分析扩展到中国,中国是一个发展中国家,其大量低工资工人容易受到最低工资政策的影响。

此外,现有的研究依赖于劳动力迁移的总体衡量标准(例如,州一级的迁移数量),这可能与宏观冲击相关,并可能掩盖异质性。本文利用来自中国的详细个人数据,为研究提供了建立个人迁移决策与当地最低工资变化直接关联的机会。文章的结果表明,较高的当地最低工资导致劳动力外迁的可能性下降,并且该结论非常稳健。文章还分析了在线招聘平台生成的求职数据,发现当工人居住的城市的最低工资上涨时,他们不太可能在其他城市找工作。

本文还丰富了一系列研究,最低工资对发展中国家的影响,特别是那些关注中国的研究。大多数现有文献调查了企业对更高最低工资的反应,涵盖了出口行为、生存概率(、对外直接投资、机器人的应用、生产率反应和创业精神等方面。本文研究的最低工资政策的地域分布后果对当代中国经济具有特别的政策意义。中国经济的快速增长在很大程度上依赖于农民工,截至2019年,中国约有2.91亿农民工。然而,沿海制造业中心面临劳动力短缺的担忧,内陆省份的输出劳动力竞争激烈。劳动力输出省份的地方当局正在积极采取措施,鼓励当地工人留下来,为当地工厂做出贡献。正如本文的研究表明,提高最低工资可能是说服本地低薪工人留下来的有效工具,但它也可能加剧沿海制造业基地的劳动力短缺。中国最低工资政策设计的经验可以更广泛地应用于其他拥有大量低薪农民工的国家。

二、研究背景

尽管1984年就有了最低工资制度,1993年中国劳动部也发布了相关的全国性规定,但最低工资直到2004年才由人力资源和社会保障部正式颁布并实施。

由于中国各省的经济环境差异很大,中国没有统一的全国最低工资标准。各省、直辖市、自治区有权根据当地的经济状况和生活水平制定本地区的最低工资标准。各省各县的最低工资标准可能有所不同,更具体地说,根据《最低工资条例》,最低工资的确定可以用以下公式表示:

其中M为最低工资,C为城镇居民平均生活成本,S为职工个人缴纳的社保费和住房公积金,A为职工平均工资,U为失业率,E为经济发展水平,a为调整因素。虽然各省政府在计算下一个时期的最低工资时,对每个组成部分没有统一和精确的权重,但这个公式是一个很好的起点。这为本文在实证分析中选择控制变量提供了明确的指引。

此外,国家法规要求省级政府至少每两年审查一次最低工资标准。地方政府还必须在新的最低工资标准出台后一周内,在政府公报和至少一家全国性报纸上公布最低工资标准。在发展中国家,持续执行最低工资政策是一项特别的挑战。为了解决这一问题,修订后的条例大幅增加了对任何违规行为的处罚,从拖欠工资的20%-100%提高到100%-500%。同时,县级或县级以上政府劳动部门负责工资检查,这些做法大大加强了对条例的遵守。与1999年和2001年(13%-15%)相比,2005年和2007年(5%-7%)支付平均工资低于最低工资标准的公司比例大幅降低。

中国最低工资调整过程的另一个特点是,调整是在省一级而不是地方一级进行的。具体而言,省级政府在整个地区建立多个最低工资等级(通常少于5个),并根据当地的经济状况和生活水平将该地区的每个县分配到适当的最低工资等级。例如,位于中国东北部辽宁省的县分为四个等级,该省在2012年至2014年期间调整了一次最低工资标准。随着时间的推移,大多数县仍然处于同一等级。在每个等级中,不同县有相同的最低工资,并遵循相同的调整。但是,如果一个县比同级别的其他县发达得多,那么该县将被分配到更高的等级,并在下一次调整时采用更高的最低工资标准。例如,福建省闽清县在2012年之前属于C类,2013年被划为B类。然而,在样本期间,262个县中只有5个被分配到更高的等级。最低工资等级的数量也会随着时间而变化。在样本期内,有两个省份调整了等级数量。江西省在2013年之前有5个等级,但在2014年减少到4个等级,四川省从4个等级减少到3个等级。

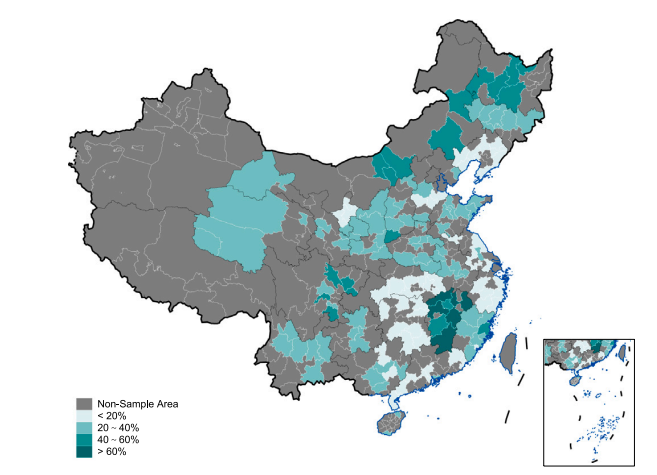

-图1- 最低工资标准的提升

总体而言,在样本期内,262个县的最低工资存在相当大的差异,如图1所示。2012年,最低月工资最高的是深圳,为1500元,最低的是黑龙江省,仅为600元,只有深圳最低月工资的40%。所有县都至少调整过一次最低工资标准,其中59.6%的县两次调整最低工资标准。最低工资增幅最高的为73.8%(江西省D类县),最低的仅为8.6%(湖南省C类县),中位数为26.5%(安徽省D类县)。

三、数据

文章在主要分析中结合了三个不同的数据集。首先,文章使用了2013年和2015年中国家庭金融调查(CHFS)的个人层面数据。CHFS通过每两年对中国公民的代表性样本进行调查来生成面板数据,2013年的总样本为28,143户,2015年的样本扩大到37,263户。该数据集包含丰富的个人和家庭层面的信息,包括人口特征、地理位置、就业状况、金融和非金融资产和负债。

文章的第二个数据集包括县级最低工资的信息。由于最低工资信息没有统一的数据来源,文章手工从地方政府网站、统计公报、地方劳动和民事报告等互联网上收集数据。通过这种方式,文章收集了中国几乎所有省级行政区划的262个县的最低工资。此外,文章还从CEIC-China Premium Database中收集了城市层面的社会经济数据,包括人均GDP、就业人口年均劳动收入、失业人口比例和常住人口比例。最后,文章将个人层面的数据与最低工资和使用家庭位置信息的宏观经济数据合并。由于本研究的目的是检验最低工资对劳动力迁移的影响,文章排除了那些不参与劳动力市场的个人,即16岁以下或65岁以上的个人,包括学生、家庭主妇以及不愿工作或失去工作能力的人。

在中国,迁移身份的官方定义是没有当地户口。在文章的主要分析中,文章采用了类似的方法,并根据他们的户口来定义个人的迁移身份。一般来说,当人们离开自己的家乡时,他们就会被定义为劳动力移民。根据文章对劳动力迁移的定义,文章研究了当地个人的迁移决定如何以及在多大程度上受特定县最低工资的影响。换句话说,文章研究当工人的家乡有更高的最低工资时,他们是否更有可能离开家乡到其他地方工作。文章定义迁移的方法可能会潜在地引入测量误差。例如,即使一个人与调查对象不在同一个县居住,她也可能将户口转移到现在的居住地,因此,她不应该被视为流动人口。为了表明文章的结果对中国对迁移的定义方式并不敏感,文章还纳入了一个著名的在线招聘平台的数据,该平台利用了个人的居住城市,而不是依赖于户口制度。这种方法产生了一个更加一致和可比较的迁移分析,与现有文献中概述的定义一致。

2013年和2015年,个人迁出户口所在地的平均概率分别为10.1%和7.8%。文章的计算和官方数字一样,反映了人口迁移的总体下降趋势,尽管两者在程度上有所不同。有两个情况值得注意。首先,年轻工人更有可能迁出,他们往往缺乏工作经验,而且更有可能是低薪工人,他们将受到最低工资增长的影响。其次,2015年所有年龄段人口的迁移率都有所下降,年轻人的下降似乎更为明显。与此同时,在文章的样本期内,最低工资水平大幅上升。这些情况引出两个问题:(1)当地最低工资的提高是否会降低当地人迁移的可能性?(2)对年轻人的影响是否更明显?

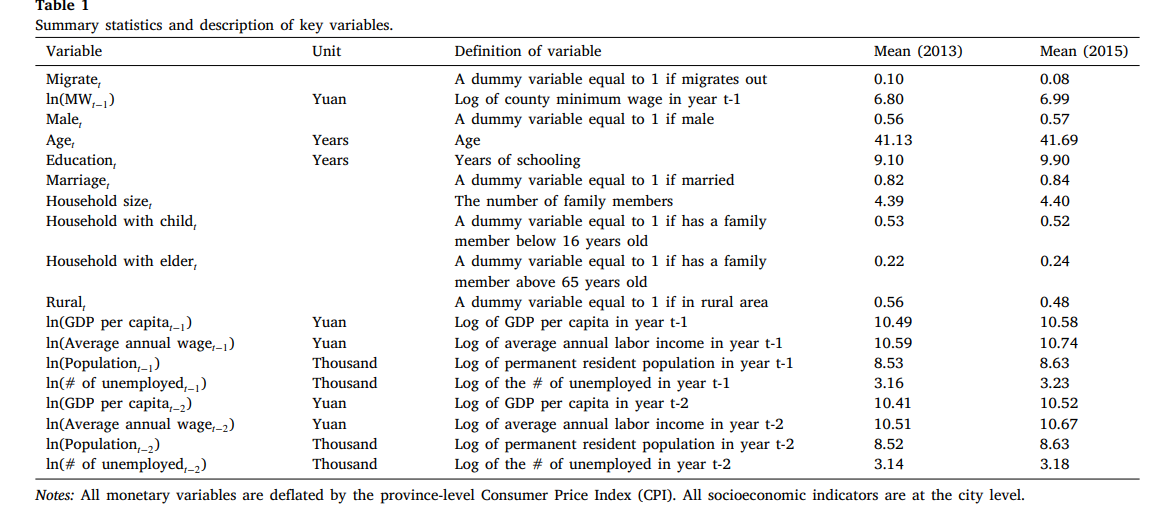

表1提供了在文章的实证分析中使用的关键变量的描述性统计。工人的平均年龄在41岁左右,83%的人已婚。2013年的平均受教育年限为9.1年,2015年略高。平均每户有4.4名家庭成员。53%的家庭至少有一个孩子,23%的家庭有老人与他们同住。一个显著的差异是农村人口的数量:2013年为56%,2015年为48%。然而,这种显著下降可能是由土地重新分配而不是迁移引起的。

-表1-描述性统计

四、实证设计

(一)基准回归

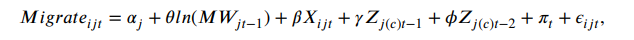

文章使用以下回归范式来估计最低工资对劳动力迁移的影响:

其中,Migrateijt表示户口位于j县的个人是否在t年迁出了自己的家乡j(0,1)。Ln(MWjt-1)表示t−1年j县7月1日最低工资的对数。CHFS是在7月和8月进行的,文章按照Boffy-Ramirez(2013)和Fan等人(2020)的做法,允许工人有一年的时间对最低工资做出反应,因为企业和工人通常都需要时间来对新的最低工资做出反应。文章使用Xjt来表示一些基本的个人特征(性别、年龄、受教育年限和婚姻)和家庭人口统计(家庭规模、是否有孩子和老人以及农村地区)。Zj(c)t-1和Zj(c)t-2为城市层面控制变量的向量,包括人均GDP、就业人员年均劳动收入、常住人口和j县在t−1和t−2时刻所属c市的失业人数。这与时间t−1即MWjt-1的当地最低工资标准的确定密切相关。文章还控制了县和年份的固定效应(αj和πj),并对县一级的标准误差进行了聚类。文章主要关注Ln(MWjt-1)的系数,它表明劳动力迁移如何以及在多大程度上受最低工资影响。

(二)基准回归结果

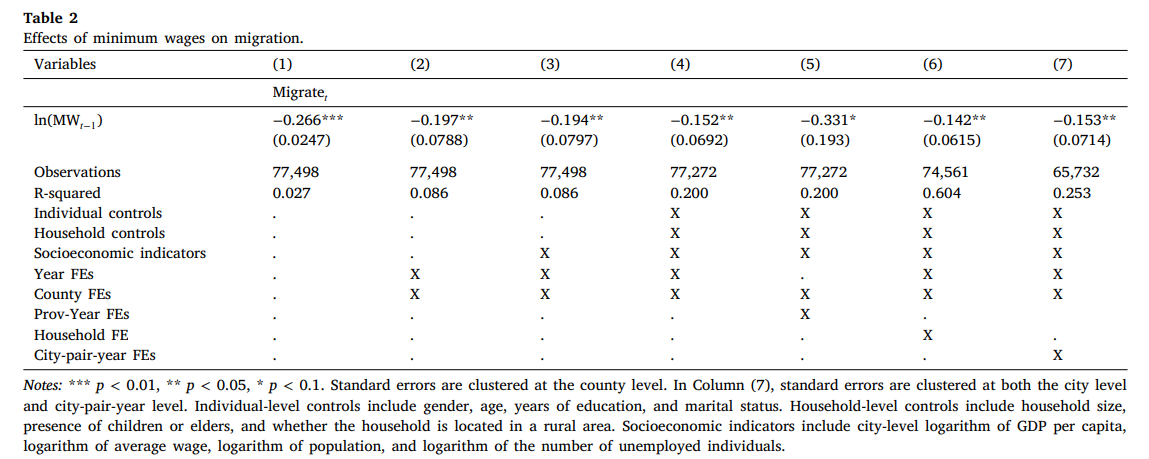

表2列示了基准回归结果,第(1)列中不包括任何控制变量和固定效应。中国各地区的经济状况存在很大差异,因此在第(2)列中进行了县内比较。对数最低工资的估计系数为-0.197,在1%的水平上显著。在第(3)列中,文章进一步控制了《最低工资条例》中关于调整最低工资的指导意见里明确提到的社会经济变量。在第(4)列中,文章纳入了一些可能与迁移相关的基本个人特征(性别、年龄、受教育年限和婚姻)和家庭人口统计(家庭规模、是否有子女和老人、是否在农村)。文章将第(4)列作为首选的基准结果。平均而言,一个县的最低工资每提高10%,工人离开家乡的可能性就会降低1.52%。此外,为了考虑最低工资调整的各省具体时间,文章在第(5)列中控制了各省的年度固定效应。最后,在第(6)列中,文章进一步纳入了家庭固定效应,以便在家庭内部进行比较。文章的结果在不同的规范中保持一致。

-表2-最低工资对劳动力迁移的影响

(三)DID估计(湖南对比湖北)

在本小节中,文章利用两个相邻和可比较省份的最低工资变化,采用双重差分法,为文章的主要结论提供进一步的可信度。湖南与湖北地理相邻,两省的几个主要经济指标相近, 2012年湖北省的GDP为22250亿元,仅略高于湖南省的22150亿元。此外,2011年至2012年,两省的GDP增长率是相同的。尽管两省的经济状况非常相似,但两省的最低工资水平却经历了截然不同的变化轨迹。2012年至2014年间,湖南省调整了一次最低工资标准,湖北省调整了两次。在文章的样本期内,湖南省各县的当地最低工资增长了约9%。相比之下,湖北省各县的最低工资大幅上涨(13.3%-20%),几乎是湖南省的两倍。

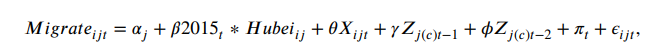

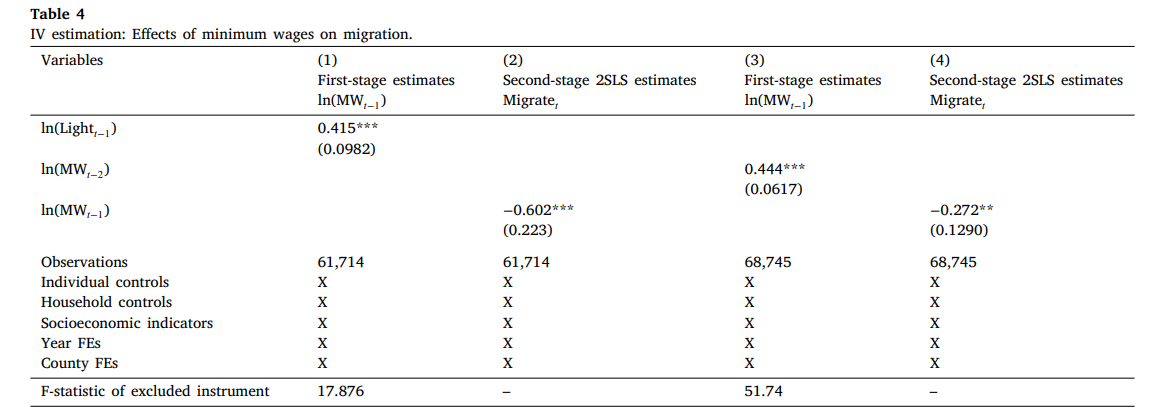

文章构建以下DID模型对湖南省各县与省湖北省各县的最低工资差异进行了分析:

2015t是一个虚拟变量,在2015年时等于1;Hubeiij为湖北省的虚拟变量,即Treat。控制变量与固定效应与主回归一致。β表示相较于湖南省,湖北省人口迁移的变化,预计为负。结果如表3所示。当将分析限制在相对更具可比性的子样本中,文章观察到当地最低工资对移民的负面影响,虽然估计的效应小于文章的主回归。为了进一步提高处理组和控制组之间的可比性,列(4)为使用PSM-DID的结果,文章的主要结论没有改变。

-表3-DID估计

(四)相邻跨省边界城市

在上一小节中,文章对比了邻近省份的迁移情况,而在本小节中,通过在一个更精细的群体中进行比较来识别最低工资的效应。根据最近在最低工资文献中采用的方法,文章比较了跨越省边界的所有相邻城市的工人。正如Dube等人(2010)所认为的那样,就潜在的经济条件而言,相邻区域相对相似。这种对内估计通过仅使用这些跨省城市组的最低工资变化来识别,较少受到未观察到的经济因素差异的影响。

文章认为两个城市是一组,如果它们共享一个省边界,属于不同的省。文章的样本仅限于来自跨省边界城市组的个人,如果其家乡城市属于多个城市组,则一个人可以在样本中出现多次。文章控制了城市-年的固定效应,并对县一级和城市-年一级的标准误进行了聚类。表2的第(7)列给出了相邻边界城市组的回归结果,文章的主要结论没有改变。

(五)工具变量

本小节提出了一种新的IV策略,为文章的主要发现增加可信度。考虑两个工具变量,第一个是基于中国最低工资调整过程的一个独特特征。如前所述,在中国,县的分类是由各自的省级政府制定的,最低工资的评估是在省级层面进行的,具有可比社会经济特征的县被划分为同一等级。因此,一个特定县的最低工资不仅取决于该县的社会经济条件;相反,它取决于属于同一最低工资等级的所有县的集体特征。另一方面,当考虑迁移时,工人倾向于优先考虑经济繁荣的地区,而不是具有相似经济条件的县。在文章的样本中,目的地省份的经济状况明显好于原籍省份,这表明在做出迁移决策时,潜在移民不会考虑经济发展状况相似的地区,而是将更发达的地区作为潜在目的地。因此,处于同一最低工资等级的其他县的社会经济状况不太可能影响移民决定。

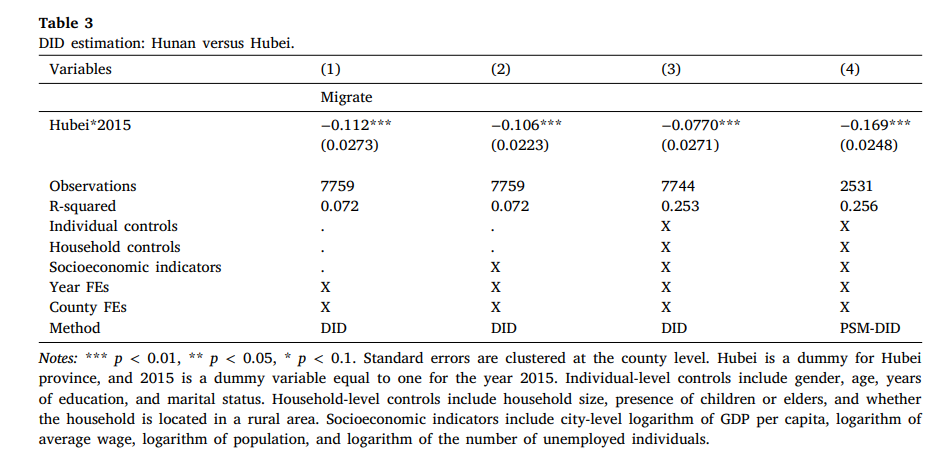

因此,文章将属于同一最低工资等级的其他县的经济活动作为最低工资的工具变量。通过使用Chen等人(2021)提供的夜间灯光卫星数据,采用处于同一最低工资等级的其他县的平均夜间灯光强度作为代理变量,来表示他们的经济活动。如表4第(1)列所示,同一最低工资等级的其他县的平均夜间灯光强度与该县的最低工资具有很强的相关性。在同一最低工资等级的其他县,平均夜间照明强度每增加10%,当地最低工资就会增长4.2%。表4第(2)列中报告了第二阶段2SLS估计。文章的主要发现没有改变,且幅度更大了。

为了进一步确保IV估计的可靠性,文章将滞后一年的最低工资(即Ln(MWt-1))与滞后两年的工资(即Ln(MWt-2))进行IV测试,它们的相关性是显而易见的。此外,尽管工人和企业可能需要一段时间来适应新的最低工资标准,但由于中国的最低工资调整制度频繁,长期以来实施的最低工资标准不太可能对当前工人或企业的决策过程产生重大影响。表4第(3)和(4)列分别报告了第一阶段和第二阶段的IV估计结果。结果依旧表明最低工资对劳动力迁移决策有负显著的影响。

-表4-IV估计

(六)其他稳健性检验

1.宏观经济因素和追赶效应

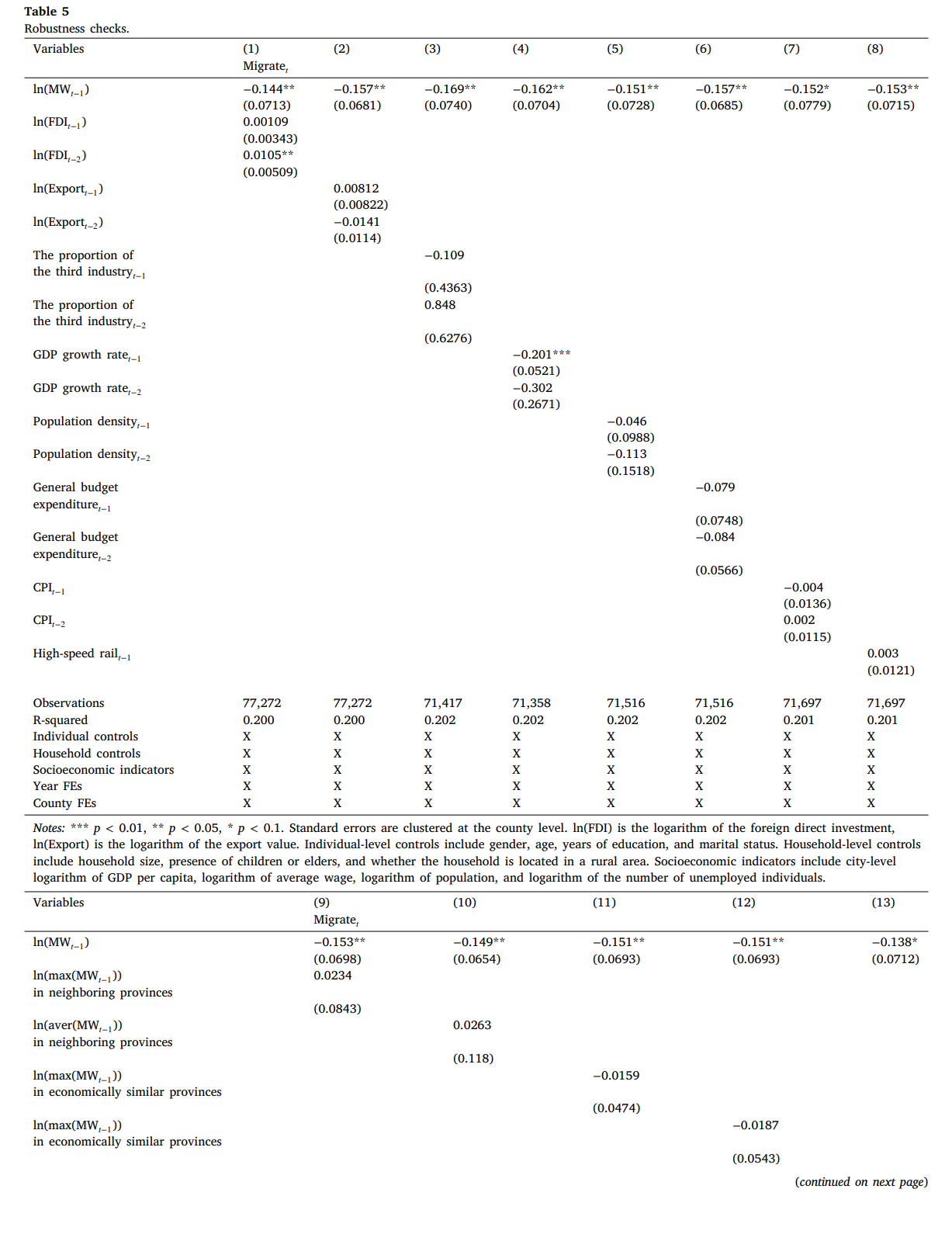

尽管文章的分析包括了一份详尽的宏观经济变量清单,这些变量在官方文件中明确提到,但政府官员在调整最低工资的过程中可能隐含地考虑了其他因素。例如,他们可能将最低工资保持在较低水平,以吸引外国投资和促进出口。文章分别在表5的第(1)和(2)列中控制了外国直接投资和货物出口。其他可能与最低工资调整相关的因素,尽管在官方文件中没有提及,包括行业规格(以第三产业的比例为代表)、GDP增长率、人口密度、一般预算支出、生活成本(以消费者价格指数为代表)、劳动力流动成本的地方异质性(由工人居住的城市是否有高速铁路服务的指标来代表)。这些因素也包括在表5的(3)-(8)列中,以进一步增强文章结果的稳健性。

此外,Ye等(2016)发现,一个省份的最低工资调整可能会受到其他省份的影响:官员可能会将自己的最低工资与邻近或经济相似的省份进行比较。因此,最低工资的增长速度可能会超过应有的水平。为了控制这些追赶效应,文章控制了邻近省份的最高最低工资、邻近省份的平均最低工资、经济相似省份的最高最低工资和经济相似省份的平均最低工资。结果报告在表5的(9)到(12)列中。对数最低工资系数几乎没有变化,表明文章的结果具有稳健性。

-表5-其他稳健性检验

2.最低工资标准的遵守和执行

由于监管制度不成熟,违反最低工资法在发展中国家可能是一个严重的问题。中国最初引入最低工资标准时,不少县实施了最低工资标准,此后实施情况有了显著改善。在2004年最低工资改革后,企业更有可能遵守最低工资标准,因为该改革引入了更高的违规处罚:合规企业(支付平均工资至少等于最低工资的企业)的比例从的87.5%(1998-2003)增加到93.1%(2004-2007)。在实践中,同一公司内的工人通常支付不同的工资,即使一家公司的平均工资远高于当地的最低工资,也有相当一部分劳动力的收入可能低于当地的最低工资。

然而,即使是新的规定,也不太可能消除违规行为。为了解决不合规问题,文章直接计算了收入低于所在县最低工资标准的全职工人的比例。在本文的样本中,2012年有7.3%的工人收入低于最低工资,2014年这一比例上升至9.2%。虽然对最低工资法规的遵守可能并非完美无缺,但在考虑了不遵守规定的情况后,文章的主要发现仍然是一致的(表5第13列)。

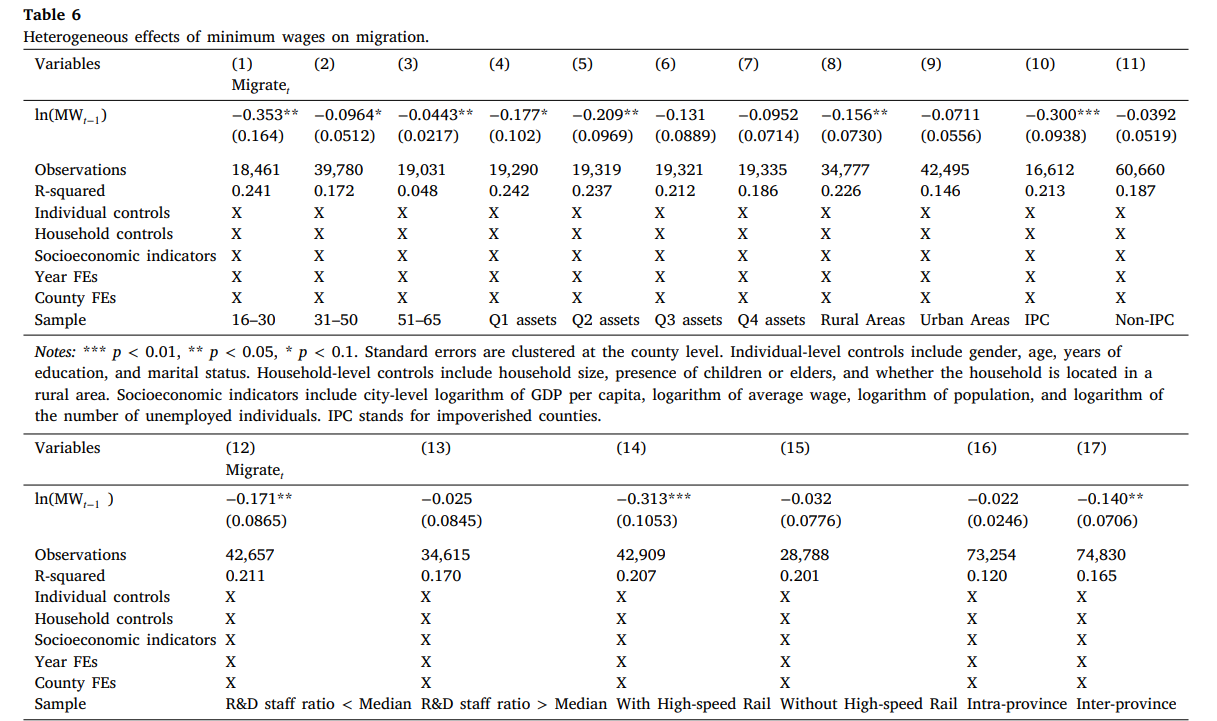

(七)异质性分析

本节分析了最低工资对劳动力迁移的异质性影响,以进一步巩固文章的主要结果。从理论上讲,低薪工人应该对最低工资的变化更敏感。因为如果一个人没有找到工作,工资是无法观察到的,文章通过考察年龄、家庭资产、农村状况和贫困县的影响来解决这个问题。一般来说,年轻人、来自低资产家庭或来自贫困县的人更有可能成为低薪工人。文章在表6的第(1)-(11)列中报告了结果。这种异质性影响与文章的预期一致:低工资工人对最低工资标准变化的反应更为强烈。

从劳动力市场条件的角度进一步考察了最低工资的异质性效应。劳动力市场竞争力有两个衡量指标:低工资工人集中度(以研发人员比例为代表)和劳动力流动成本(以虚拟变量表示是否有高铁)。因此,更具竞争力的劳动力市场的特点是低工资工人的集中度更高(即研发人员的比例更低),劳动力流动成本更低(即高速铁路的存在)。文章推测,在竞争更激烈的劳动力市场中,最低工资对外迁的负面影响将更为突出。这可以解释为那些在竞争更激烈的劳动力市场工作的人对工资上涨的敏感度更高。结果报告于表6的(12)-(15)列。正如预期的那样,该系数仅对于研发人员比例小于中位数中和母县所在城市配备高铁的工人的子样本中具有统计意义。

最后,文章试图通过将迁移分为省内迁移和跨省迁移来探索最低工资的内部和外部影响。表6的(16)-(17)列报告了这一分析的结果。文章发现,最低工资的提高对省内人口迁移没有统计学上显著的影响(第16列);然而,它确实降低了跨省迁移的概率(第17列)。

总的来说,这些发现表明,文章的结果主要是由经济弱势地区(即农村地区和贫困县)的个人以及来自竞争更激烈的劳动力市场的个人推动的。此外,最低工资的提高有效地降低了工人离开家乡到其他省份务工的可能性。然而,没有观察到最低工资对省内迁移的显著阻碍作用。

-表6-异质性分析

五、进一步分析:来自求职的证据

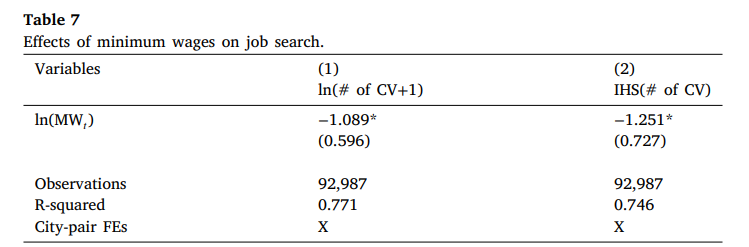

许多年轻工人在去其他城市工作之前会在网上搜索其他城市的工作。基于这一观察,在本小节中,文章实证检验了当地最低工资的提高是否会影响到其他城市的求职。文章从一个主要的在线招聘平台获得了数据集,该数据集包含2016年6月14日至2016年11月13日期间,329个城市的居民每天向成都和重庆的公司提交的简历总数信息,共提供了658个城市到城市的流动。这些数据有几个优点:首先,文章知道确切的预期目的地,这在文章的主要分析中是缺失的。由于迁出县的最低工资水平和潜在目的地的最低工资水平在迁移决策中都起着重要作用,因此利用求职数据可以更好地考察移民的空间维度。其次,因变量是根据实际居住地来定义的,这与文献中关于其他情境下的迁移更为一致。第三,结果不太可能受到与最低工资和寻找新工作相关的不可观察因素的影响。最后,大多数原城市远离成都和重庆,从而避免了向邻近地区迁移带来的潜在干扰。

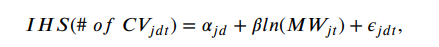

文章设计了以下回归:

其中HIS(#of CVjdt)是通过在线招聘平台于t日前在j城市居住的所有申请人提交的申请城市d工作的简历总数的反双曲正弦函数。Ln(MWjt)表示j市在t日实施的最低工资的对数。回归中纳入了城市组固定效应,它解释了每个城市j与城市d(即成都和重庆)在样本期间的时不变特征(例如,交通成本)。值得注意的是,在样本期间,文章的两个目的地(成都和重庆)的最低工资水平保持不变,均为1500元。因此,最低工资的变化来自居民一方。例如,湖北省在2016年7月1日调整了最低工资标准:A类从1480增加到1650,B类从1420增加到1590。文章预计这样的变化会减少从湖北投到重庆或成都的简历数量,因为调整后湖北的最低工资水平高于重庆和成都。

结果如表7所示。文章发现,一个城市最低工资的提高会减少该城市居民向其他城市提交的工作申请数量。由于在其他城市寻找工作通常是迁移到其他城市的第一步,本小节中观察到的最低工资对工作申请的影响进一步支持了文章的主要发现,即当地最低工资的增加降低了外迁的可能性。

-表7-最低工资标准对求职的影响

六、机制检验

文章的目标不仅限于确定最低工资对外迁的负面影响。最终,文章感兴趣的是了解地方最低工资的地理分配效应的潜在机制。预期收入在劳动力迁移决策中起着至关重要的作用,工人可能会被一个预期收入较高的地方所吸引。因此,文章的分析围绕着预期收入的所有三个组成部分:工资、工作时间和就业率。在本节中,为了解参与当地劳动力市场的本地工人的工作条件如何应对当地最低工资的变化,文章将重点关注当地劳动力市场的所有全职工人。

(一)工资

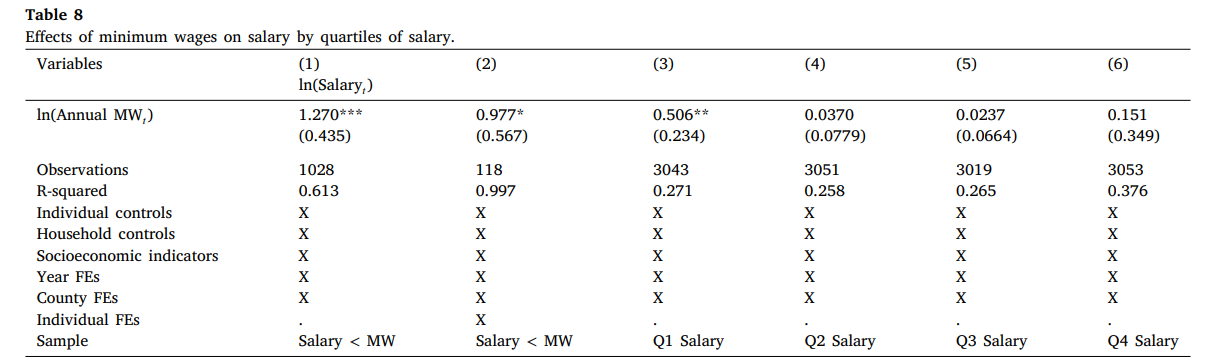

文章首先调查最低工资的增加是否与较高的月劳动收入有关。如果最低工资的变化导致迁移的减少,文章预计会看到更高的平均工资与更高的最低工资相关,至少对低薪工人来说是这样。文章首先考察的是,对于收入低于t年最低工资的人,t年的平均月工资是否会增加。如表8第(1)列所示,文章发现,最低工资的增加显著提高了收入低于最低工资的人的月收入:最低工资每增加10%,收入低于最低工资的人的收入就会增加12.7%。此外,文章检验了工资四分位数的影响,并在表8的(3)至(6)列中报告了结果。文章发现,在工资分布的底部存在适度的工资溢出,这与Cengiz等人(2019)的结论一致。此外,收入远高于低四分位数的工人不受最低工资变化的影响。

-表8-最低工资标准对收入的影响

(二)工作时长

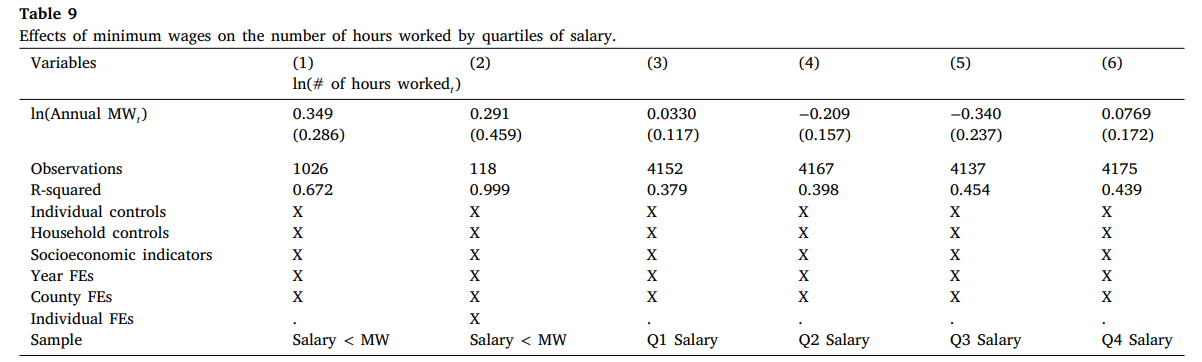

企业可以利用策略来吸收由更高的最低工资引起的更高的劳动力成本。一种可能的方法是公司要求员工工作更长时间。通过观察数据中的工作时长,文章将t年员工每月平均工作时长的对数对t年最低工资的对数回归,直接检验了这一机制。结果如表9所示。文章没有发现证据表明,随着最低工资的提高,员工的工作时间会更长。即使是那些收入低于最低工资标准的人,以及那些收入处于较低四分之一的人,也不会为了获得更高的报酬而工作更长时间。

-表9-最低工资标准对工作时长的影响

(三)就业率

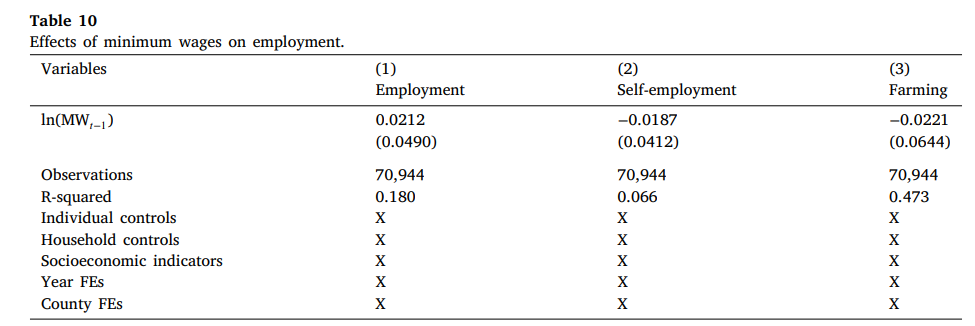

预期收入的最后一个核心组成部分是就业率。当最低工资具有约束力时,在竞争激烈的劳动力市场中,随着最低工资的提高,企业会雇佣更少的工人,这可能会使预期收入的变化方向变得模糊。在本小节中,文章将考察最低工资对本地工人的总体就业影响。如表10的结果所示,文章没有发现最低工资上涨会减少就业。此外,文章没有观察到较高的最低工资对自营职业或农业职业有任何重大影响。总的来说,提高最低工资并不会导致本地工人就业前景的恶化。从整体上看,工资的增长加上稳定的就业率和持续的工作时间,导致预期收入的增加,在当地最低工资提高时,为当地人留在当地劳动力市场提供了强大的经济激励。

-表10-最低工资标准对就业率的影响

七、结论

文章严格检验了劳动力迁移对最低工资标准的反应。为了解决这一问题,文章收集并整合了多个来源的数据,构建了一个丰富的个人层面数据集,其中包括中国262个县的77,000多个观测值。文章发现,当地最低工资的变化对外迁可能性的影响不可忽视:文章的基准结果表明,最低工资每增加10%,外迁的可能性就会降低1.52%。经一系列稳健性检验,文章的结果依然是一致的。

文章还发现,低收入工人(以年龄、家庭资产、农村地区和贫困县为代表)、来自竞争更激烈的劳动力市场的工人和跨省流动人口是受最低工资标准影响最大的群体。文章通过调查预期收入的三个核心组成部分来探索潜在的机制。文章表明,更高的最低工资标准与更高的工资有关,并且不会恶化就业率或工作时间,从而导致更高的预期收入。此外,文章还调查了最低工资对在其他城市寻找工作的影响,这通常是迁移到其他城市的第一步。文章提供的证据表明,当工人居住的城市经历最低工资上涨时,他们不太可能在其他城市寻找工作。经过仔细分析,文章认为在线招聘平台产生的数据可能会为最低工资的影响提供新的见解,这在现有文献中没有得到很好的研究。

Abstract

We study the geographical allocation consequences of minimum wage, using individual-level migration data and the substantial variation over time in minimum wages across 262 counties in China. Our preferred specification shows that a 10% increase in the local minimum wage decreases the probability of outmigration by 1.52 percentage points. Using data from a major online recruitment platform, we further corroborate the main finding by showing that workers are less likely to search for a job in other cities when their city of residence experiences an increase in minimum wage.