论文标题:Investment Responses to Tax Policy under Uncertainty

中文标题:不确定性下的投资对税收政策的反应

原文来源:Irem Guceri, Maciej Albinowski.2021. "Investment Responses to Tax Policy under Uncertainty". Journal of Financial Economics, 141: 1147-1170.

供稿:吴琦

封面图片来源:Pexels

编者按

本文利用一项准实验在同一个国家实施了两项非常相似的投资优惠政策,一次是在经济稳定时期,另一次是在非常不确定的时期。结果发现,在低不确定性下,税收激励对平均投资有很强的正向影响。然而,在高不确定的情况下,则存在巨大的异质性:受高不确定性影响小的公司对政策反应强烈,而受高不确定性大的公司则反应减弱。这意味着,稳定时期为鼓励投资提供了重要的政策机会,而税收刺激在危机中的影响取决于企业在不确定情况下的分布。

研究背景

任何微观经济政策的有效性很可能取决于宏观经济环境。而在经济衰退期,宏观和微观的不确定性都会上升( Baker and Bloom, 2013; Bloom, 2014),例如,在2008-2009年全球经济危机或2019冠状病毒病大流行引发的经济危机等高度不确定性时期,需要与正常时期不同的最佳政策组合。

本文以宏观经济不确定时期为背景,研究相关政策对微观层面投资的刺激作用。具体而言, 大多数公司每年会根据法律规定的折旧期摊销部分成本。波兰于2007年推出一次性折旧制度,即允许前一年营业额不超过80万欧元的公司在购买符合条件的资产(主要是机器设备)当年扣除其全部成本,2009年将营业额标准提高至120万欧元。这两项改革有利于推动对于长期资产的投资,即使是使用寿命较短的资产,也可能足以使该投资达到盈亏平衡点以上。但由于实施时间分别在经济稳定时期和经济极不确定的时期,其影响效果是否存在差异?这正是本文关注的重点。

研究贡献

1.本文从一个新角度探索了税收政策刺激投资的反应:即宏观不确定性在微观层面的影响,首次利用管理数据在准实验环境中探讨企业层面差异。

2.本文的研究结果为“基于税收的刺激方案在经济低迷时期不适用”的观点提供了新的实证支持,特别是考虑到这一时期税收损失的增加和不确定性。

3.本文使用了详细的关联数据集,使能够(1)发现导致第二个改革时期的反应存在异质性的许多不同机制;(2)月度数据有利于衡量不确定性;(3)年度和季度投资信息可以验证实验中的平行趋势;(4)控制比以往研究中更多的可观察特征和趋势。

研究设计

1.模型与方法

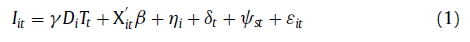

本文使用DID模型来评估处理组公司相对于控制组公司的绩效,并控制时不变的公司特定特征。

实验1:低波动期。第一个实验是2007年对2006年营业额低于80万欧元的企业实施一次性折旧方案。将2006年低于这一规模限制的公司作为处理组,高于政策门槛的公司则为对照组。

实验2:高波动期。第二个实验是将资格标准扩大到 2009 年中期营业额在 80万欧元和 120万欧元之间的公司。将2009年(改革前的最后一个时期)营业额低于120万欧元的公司作为处理组,对照组包括当年超过120万欧元门槛的公司。为了评估对第二次改革的投资反应,本文排除了所有在2008年第一次改革中的处理组公司。本文的基础回归如式(1):

Iit是i公司在第t年的利息(投资对数)。Di是表示处理组公司的虚拟变量;Tt是表示改革后时期的虚拟变量,二者交乘表示Treatment ×Post-reform,本文关注其系数γ,即改革引起的处理组企业投资的变化。Xit包括滞后一期的营业额(按对数计算)、营业额四分位数(随时间增长进行非参数控制)、出口在营业额中所占份额(改革前水平)与时间相互作用,以及进口在营业额中所占份额(改革前水平)与时间相互作用。还控制了企业特征(η)、年份哑变量(δ)、部门-年份效应(ψst)和误差(ε)。由于长期而言可能会受到政策性投资对公司规模的反馈的影响,所以本文关注短期结果,即每个改革年度后第一年观察到的公司投资增长的百分比(2007年和2010年)。

为了评估高不确定性下的投资反应,用每个公司i在t年的月营业额同比增长率的标准差来衡量不确定性的微观影响水平。根据每家公司是高于还是低于最终改革前(2009年)不确定性总体中位数将样本分成两组。将高于中位数的的公司标记为“不确定性风险高”,低于中位数的公司标记为“不确定性风险低”,得到式(2):

在式(2)中,γU的系数捕获了政策对“不确定性影响较少”企业的作用,三重交互项的系数γE则表示相对于“不确定性影响较少”企业,政策对“不确定性影响较多”企业的差异影响。γU+γE的总和表示暴露于高不确定性的企业的投资反应,等于零。

2.样本选择和数据来源

使用来自波兰财政部的行政数据评估投资反应,并与商业登记和微观贸易数据合并,将月度信息汇总到年度水平进行主要分析。从波兰统计局获得了行业层面的资产类型分布。将CIT数据与增值税数据合并以获得法律形式和盈亏状况的进一步信息。在经济活动登记册中获得企业层面的额外信息,如企业年龄、类型和部门。

剔除在改革实施前两年内增长或收缩超过40%的公司,聚焦于中型企业。还删除了无论规模大小都能获得投资激励的年轻公司。为了确保处理组和对照组的可比性,只保留接近合格临界值的公司。基线回归样本中,保留了12600家处理公司和8408家对照公司。对于高波动期,保留了3209家处理公司和7546家对照公司。

实证结果

1.图形化结果

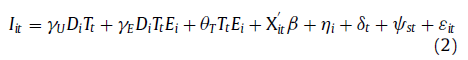

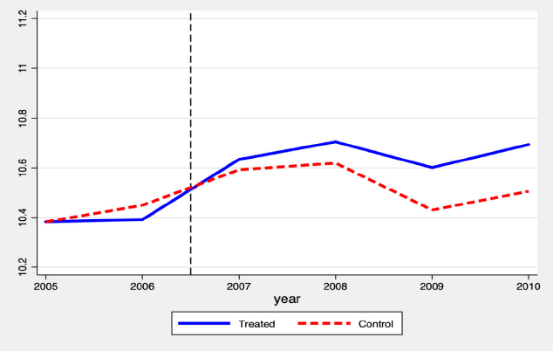

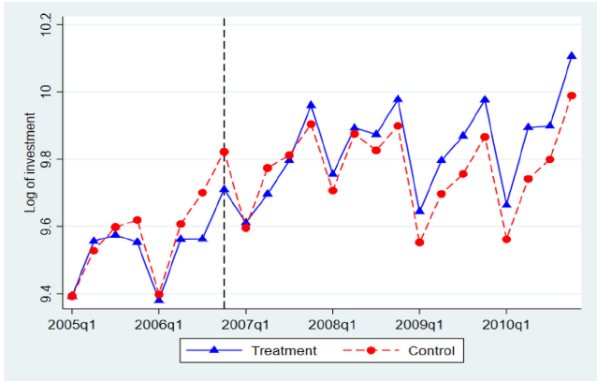

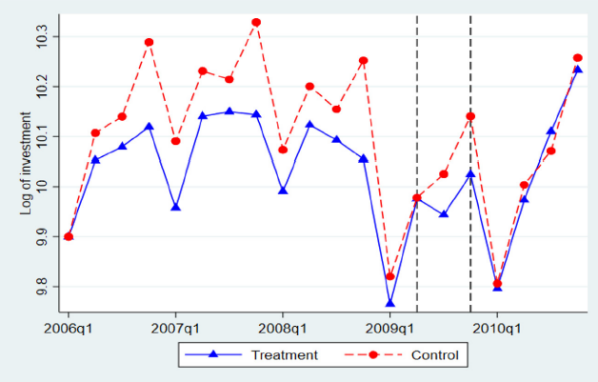

图1和图2绘制了改革前处理组和对照组平均对数投资的趋势图,以检验基准实验的平行趋势假设,发现处理组和对照组在每次改革前的平均投资呈现相似的变化。图3和图4使用季度环比变化来检查治疗组和对照组改革前的趋势,发现在改革前阶段呈现重叠趋势。从图3可以看出,2007年初改革实施后,实验1的处理组相对于对照组的平均投资支出有所加快。

-图1- 各组平均投资趋势:低波动期

-图2- 各组平均投资趋势:高波动期

-图3- 各组平均投资趋势,2006-2007季度

-图4- 各组平均投资趋势,2008-20010季度

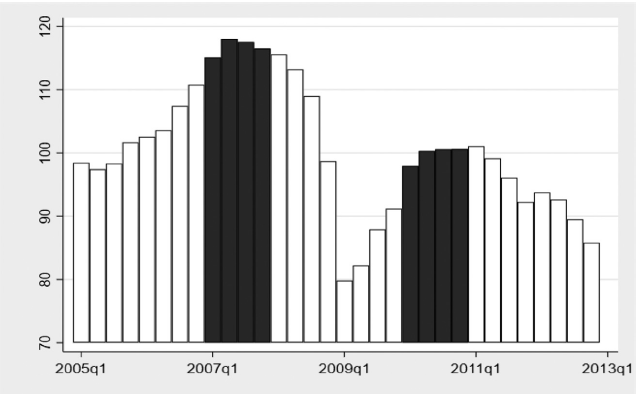

图5展示了宏观不确定性的时间变化。欧盟统计局利用几个行业的信心指数和一个消费者信心指数组成经济信心指数,黑条显示在改革的第一年,该指标达到了数据期内的最高水平,而在改革的第二个时期,出现了一个下降,然后出现了一个相对平坦的模式,比在同一图表中看到的最初的峰值要低得多。

-图5- 宏观不确定性的变化

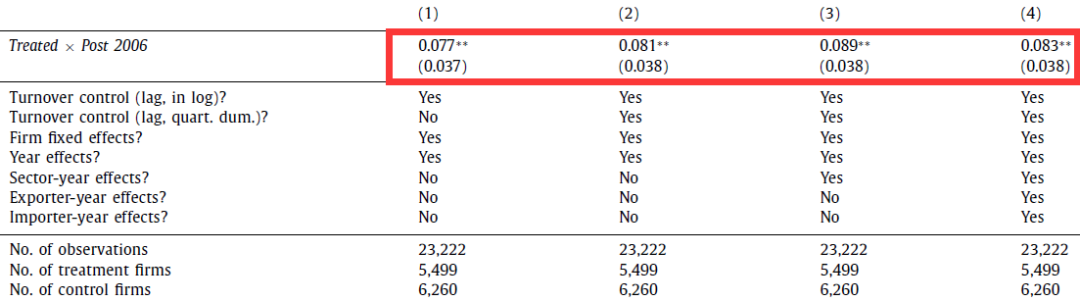

2. 基准回归结果

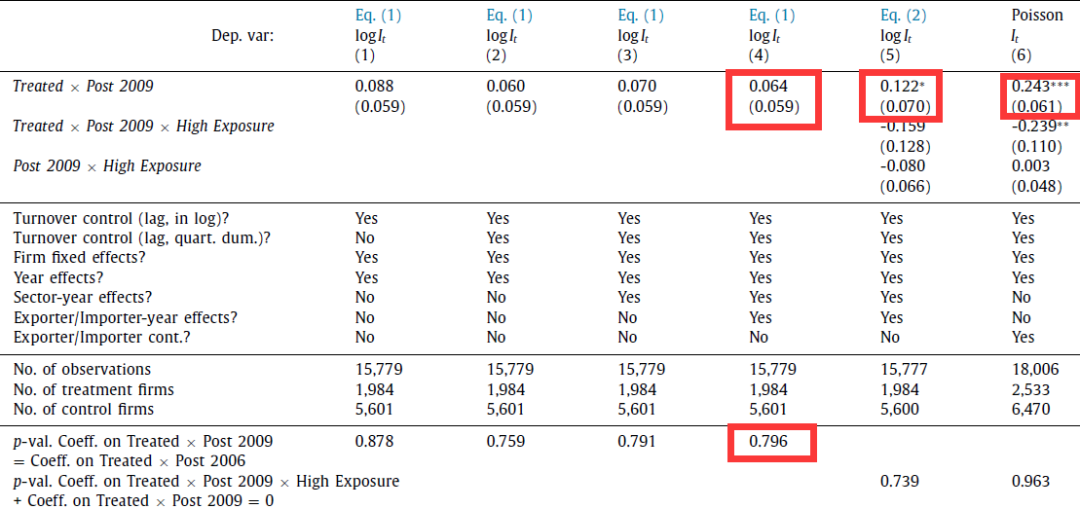

实验1:低波动期。表1第1列包括公司和年份固定效应, 变量 Treated × Post 2006 的系数反映了改革对治疗组的影响。发现在低波动期一次性折旧政策的实施对平均投资(log)有正向和统计上显著的影响。从第2列的回归开始既包括滞后周转水平,也包括周转中不同四分位数的控制变量,在第3列的回归中添加了部门-年效应,结果估计,在低波动期处理组的公司平均增加了8.3%的投资支出(s.e.: 0.038)。

-表1- 基准回归结果:低波动期

实验2:高波动期。二次改革的处理组企业营业额略大于一次改革,一次性折旧允许的最高费用翻倍,在其他条件不变的情况下,理论上投资应该会有更大的增长。然而结果相反,改革的效应比实验1小,并有较大的置信区间估计。表2的列1-4与表1相同,处理组公司增加了6.4%的平均投资支出(s.e.: 0.059)。高波动期和低波动期之间的Treated × Post-reform系数差异的 p 值为 0.796,结果表明两个时期的改革效果在任何一个指标上都没有显著差异。第5列的虚拟变量 High Exposure捕获了在改革前的最后一段时期中具有高度不确定性的公司的影响,Post 2009 × High Exposure表示高不确定影响组在改革前后与改革无关的背景变化,因此,未交互的Treated × Post 2009的系数可以解释为改革对受不确定性影响较低的企业的影响。为应对新政策的出台,不确定性风险较低的公司将投资增加了约 12.2%。第6栏的泊松回归(Poisson regression)将投资水平作为解释变量,并展示边际响应的总量大小。Treated × Post 2009的系数为24.3%且极显著。而三重交互项的系数反映高风险敞口的公司对政策的总体反应为严格的零,几乎完全抵消了低风险敞口公司的反应。总之,这两列表明受不确定性影响较低的企业对刺激政策有较强的平均反应,而高不确定性暴露的企业对政策根本没有反应。

-表2- 基准回归结果:高波动期

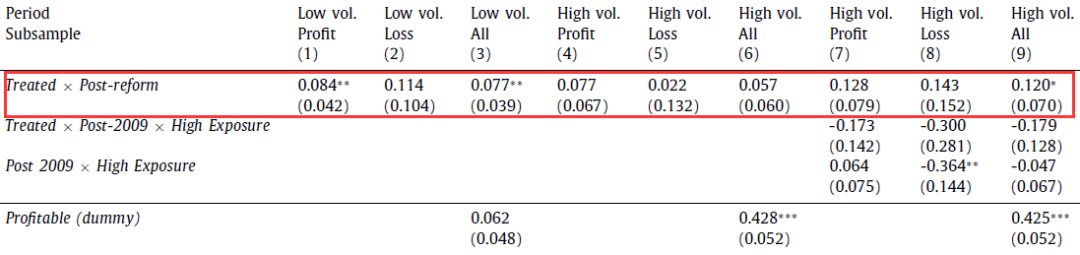

3. 第一时刻冲击

在衰退中,企业可能同时经历不利的第一时刻冲击和有利的第二时刻冲击。遭受损失的公司可能对政策刺激反应较慢,不是因为不确定性,而是因为未来税收优惠的价值低于只有盈利公司才能获得的即时优惠的价值(Zwick and Mahon, 2017),即第一时刻冲击在决定投资对税收政策刺激的反应方面可能是重要的。表3验证盈亏状况对投资对政策反应的影响,列1 - 6的回归都使用式(1),但使用的是不同的子样本。第1列显示盈利公司在低波动期反应强烈: Treated × Post-reform的系数是8.4% (s.e.: 0.042)。第2栏显示亏损公司在低波动期Treated × Post-reform的系数为11.4%( s.e.:0.104)。很可能是由于公司在其预期的利润回报范围内以及它们要结转的累积亏损存量之间存在异质性。接下来在第3列将盈利和亏损的公司合并起来,但额外控制了盈利状态,Treated × Post-reform的估计系数是7.7% (s.e: 0.039)。与低波动期相比,在高波动期中亏损公司的反应出现明显减弱(第5栏),验证了其不太可能对财政刺激做出反应,即使是盈利公司的反应也是小且不显著的。相反,列7-9表示无论是亏损还是盈利,如果公司面临低不确定性,则会出现更强的平均反应。第7栏中,盈利的、低不确定性敞口处理组公司的投资支出在平均增加了12.8% (s.e:0.079),而盈利的、高不确定性敞口处理组公司在改革后的投资净变化在统计上非常接近于零(p值:0.712),其三重差系数估计为-17.3% (s.e.: 0.142)。第9栏控制盈亏状态后,发现政策对低不确定性敞口公司的投资产生了统计上显著的 12%(s.e.:0.070)差异影响。在所有三列中,系数的符号和大小显示不确定性升高会大大降低财政刺激对面临高不确定性公司的有效性。

综上,经济不确定性增加时,投资政策的总体效果应该取决于企业暴露在风险中的程度。

-表3- 盈亏状况对投资反应的作用

作者通过设置虚拟变量TFP公告、信托类别来聚焦关注公司后续经济表现。如表7研究结果所示,信托结构在TFP之前对收购起到阻碍作用,收购行为的发生主要是TFP之后组织形式改变和潜在更多税盾所导致的。大多数收购都发生在TFP之后的头两年,也就是信托估值最初急剧下降之后。在这两年中,从数量和价值上看,收购比公司转换更为重要。在TFP之前的时期,信托公司更有可能成为收购方,而在TFP之后的时期则不然。

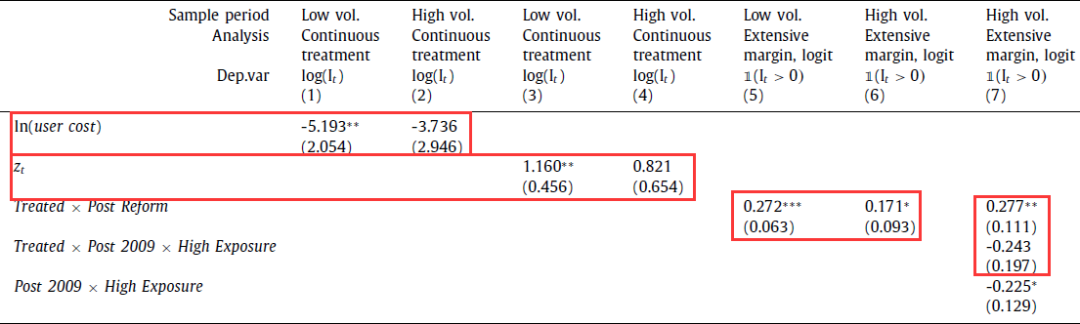

4. 补充分析

加速折旧激励措施会降低投资的税费,从而促进总投资增加,这种影响对于使用寿命较长的投资品更为明显( Desai and Goolsbee, 2004; House and Shapiro, 2008; Zwick and Mahon, 2017; Maffini et al., 2019 )。投资反应的部分原因是由于较低的资本成本,部分原因是税收优惠可以缓解具有盈利投资机会但以前由于缺乏足够的资金而无法投资的公司的现金流限制。这意味处理组中每家公司都根据其资本收购中长期资产的不同份额受到不同程度的影响。于是本文使用来自波兰中央统计局(Central Statistical Office of Poland)的不同资产类型份额的数据,以估算相对于资本使用成本的投资弹性。

表4的第1和第3栏涵盖了初始数据时期(2006-2007年),其余栏涵盖了2008-2010年。列1和列2使用波兰兹罗提折旧津贴的当前贴现值的加权平均数来构建一个连续处理变量以估计投资相对于用户资本成本的弹性,替换了DID估计。由于既利用了改革的实施,又利用了影响强度的部门差异,所以假设成本项中的非税部分被准实验设置所吸收。发现成本弹性在-3.7和-5.2之间,且仅在低波动期具有统计学意义。资本的用户成本变量中的测量误差可能导致弹性估计偏向于零,所以需要估计测量误差(Goolsbee, 2000)。而税收损失也可能在计算有效法定税率时引入一些错误,因此在列3和4中使用折旧准备金的净现值 (Zt) 代替资本成本作为连续处理变量。最后,使用条件logit分析改革对处理组公司相对于控制公司在两个改革时期投资的影响。第5列显示低波动期的改革有强而显著的正效应,但在高波动期,这种效应的幅度更小,更不显著(列6)。与Bloom等人2007年的发现相一致,即企业在做出投资决策之前更喜欢等待和评估未来的市场状况。这些结果在第7栏得到验证,其中三重交互项的估计系数是负的,几乎与受不确定性低影响的公司的影响一样大。

-表4- 补充分析结果

5. 稳健性检验

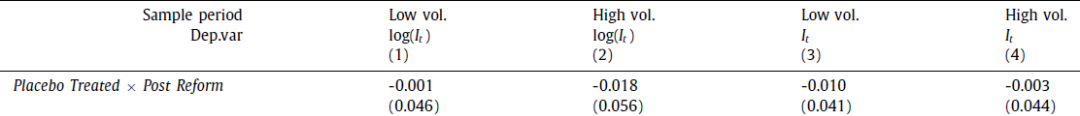

(1)安慰剂检验

本文去除所有处理组公司,并将对照组的改革前营业额的中位数指定为安慰剂规模阈值。在实验1和实验2中,只使用对照组企业构建样本进行分析。结果证实,无论波动程度高或低,安慰剂改革对按营业额划分的对照公司具有严格的零效应。

-表5- 安慰剂检验

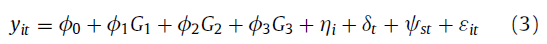

为了解决不同规模公司增长率差异引起的问题,再次删除所有在2008-2010年期间的处理组公司,只关注对照组。根据改革前规模将其分成不同大小的类别,然后检验组内的每一项系数是否与零显著不同,以及系数是否相等。如式(3):

yit是营业额对数值的变化,控制变量与式(1)类似。还包括不同规模组G1、G2和G3,系数φ1、φ2和φ3捕获了对照组内最大四分位数的增长偏差。结果发现每组的系数估计值很小,等系数联合检验在不同大小波段上的p值为0.971。即在2008-2009年的危机期间,不同规模的相邻群体没有观察到显著不同的增长趋势。

(2)融资约束:全球流动性危机对处理组公司和控制组公司有不同的影响吗?

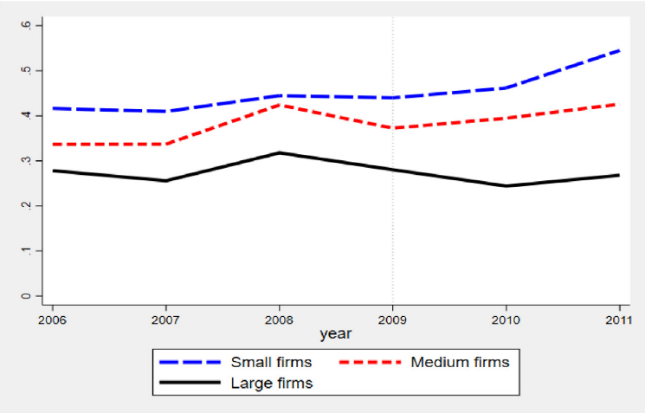

在第二个改革阶段,不同规模的公司类别是否受不利经济条件的影响不同?Hennessy和Whited(2007)认为融资约束与公司规模相关,如果融资约束对中型企业的影响比大型企业更严重,那么流动性危机对处理集团的冲击可能更大,导致投资反应减少。本文使用波兰统计局关于小型、中型和大型公司资产负债表的数据来检验不同公司规模类别的融资结构变化时,图6发现不同规模公司的负债比率没有显著变化,即未观察到信贷渠道对政策反应的影响。在前文的回归分析中,也防范了不同的危机影响:首先,考虑到公司规模和投资频率之间的正相关关系(Nilsen and Schiantarelli, 2003),主要样本排除了非常小、非常大的或新成立的公司。其次,鉴于融资约束在年轻公司中更为突出,本文只关注成立至少5年后的成熟公司。第三,上一节的安慰剂试验也可以排除公司规模集团对融资约束的差异变化。

-图6- 不同规模公司的信用状况

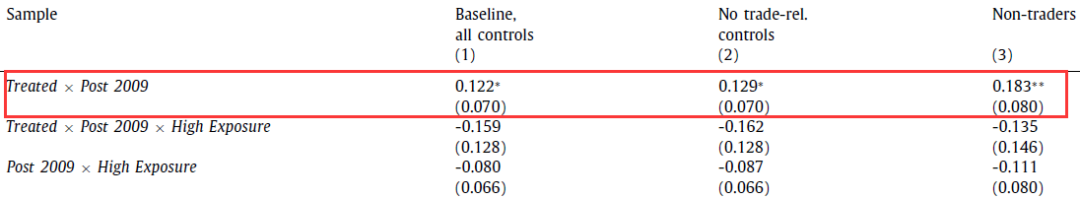

(3)贸易条件

对于从事国际货物贸易的公司而言,2008 - 2009年期间相对价格发生了巨大变化,在其他条件不变的情况下,波兰出口商受益于波兰兹罗提相对于欧元和其他主要货币的贬值。相反,进口商的进口价格在同一时期却出现了上涨。因此,可以预期从事国际贸易的公司会受到贸易条件变化的不同影响。为了解决对从事国际贸易的公司的任何混淆影响,表6第 1 列显示了不确定性下反应的基准结果,第 2 列显示了没有进口商和出口商年份影响的回归结果, 第 3 栏显示了没有实质性国际贸易活动的公司的结果,并控制了贸易以外的其他因素。结果发现当控制样本和处理样本都被限制在非贸易公司时,受到高不确定性影响和受到高不确定性保护的公司的投资反应之间的差距甚至进一步扩大。暴露于不确定性的公司对资本成本的降低并没有显示出统计上的显著反应,正如对两者之和的检验的p值所证明的那样相关系数等于零。对高不确定性风险敞口较低的非贸易公司,其投资增加了18.3%,以应对资本用户成本的外生降低。

-表6- 受贸易波动和不确定性影响的投资反应

政策成本、效率和宏观经济影响

加速折旧政策的成本有两个组成部分:(1)借款成本,(2)由于对未来收益进行贴现而产生的货币时间价值成本。假设所有的处理组公司与一般公司的反应方式相同,从而计算公司单独归因于政策的额外投资总额。该政策适用于处理组中所有投资公司,因此成本产生于即使没有该政策仍会投资的所有处理组公司。本文计算得到由于该政策,样本中受处理公司的总投资增加了3970万兹罗提(略高于1000万美元)。如果没有该政策,政府将在机器设备的平均折旧期(7年)间收取相同的金额。计算出政府在2007年的相关借款需求为4120万兹罗提,偿还债务的总贴现成本为680万兹罗提。因此,政府的1美元投资相当于企业的5.9美元左右的追加投资。总而言之,稳定时期提供了鼓励投资的重要政策机会。在高不确定性时期,该政策平均而言并没有引起统计上显著的投资,否则这些投资是不会发生的。考虑到公司分布,在改革前,53%的投资是由风险较低的公司进行的,估计政府的1美元成本产生了5.2美元的额外投资。如果受不确定性影响小的公司减少,改革的成本效益就会减少。

那么在衰退期间,哪种财政政策能带来更高的增长?Ramey(2019)从2008-2009年危机后采取的刺激方案中收集证据以比较财政乘数的规模。有证据表明,税收政策工具在经济扩张时期乘数较大,但在经济衰退期间,估计乘数的幅度小于或等于统一值。本文研究结果表明,不确定性的增加可能导致衰退期间税收政策的低乘数,从而限制了供给侧刺激措施(如投资税收优惠)在衰退期间的效果。在这样的时期,需求方面的工具至少在短期内更有效,如直接政府支出(Auerbach and Gorodnichenko, 2012),但其有效性反过来取决于多种因素,如国家发展水平、经济开放程度和公共债务规模(Ilzetzki et al., 2013; Mineshima et al., 2014)。

研究结论

本文发现经济不确定性的增加可能导致投资对税收政策的反应减弱,这与不确定性下推迟投资的实物期权价值增加相一致。利用波兰在2007年和2009年对不同的公司群体实施的相似政策,观察低波动期和高波动期的效应,接着使用基于影响强度的部门性变化的连续变量来验证结果。并排除了其他可能的影响渠道,如公司持续亏损、金融危机期间融资约束的异质性,或贸易条件变化对投资的影响。

本文首先验证了文献中的一个关键发现:公司确实会对投资的税收激励做出反应。加速折旧政策导致已投资的公司的平均投资增加,并增加改革前未投资的符合条件公司进行投资的概率。然后在二次改革中,企业对投资激励的反应取决于需求条件,面临高度不确定性的公司根本不会对该政策做出反应。相反,对于在高波动期受不确定性影响小的公司来说,刺激的影响是维持的。迄今为止的研究大多集中在单一的低波动期改革或高经济波动期,而本文对不同程度的投资对税收政策刺激反应进行实证支持,扩展了最近关于企业层面对税收政策反应的异质性的实证发现。研究结果具有重要的政策意义:在经济低迷时期采取税收刺激政策可能效果有限,对刺激下的总投资反应很可能取决于企业在面临高不确定性时的分布情况。

Abstract

We exploit a natural experiment in which two very similar investment subsidies were implemented in the same country, two years apart: once during a period of economic stability, and once during a period of very high uncertainty. Using rich administrative data, we find that, under low uncertainty, tax incentives have strong positive effects on average in- vestment. Under high uncertainty, however, the story is different: there is vast heterogeneity in responses, with the firms that are sheltered from elevated uncertainty responding strongly to the policy, and the firms that are exposed to high uncertainty driving a drop in responses. This implies that periods of stability offer an important policy opportunity to encourage investment, and the impact of stimulus in crises depends on the distribution of firms in their exposure to uncertainty.