论文标题:ESG Rating Competition and Rating Quality

中文标题:ESG评级竞争与评级质量

原文来源:Cai Chen, Svenja Dube, Shiran Froymovich. 2025. “ESG Rating Competition and Rating Quality.” Journal of Accounting Research.

供稿:余佳玥

封面图片来源:Pexels

编者按:文章以2010年Sustainalytics作为新的ESG评级机构进入市场这一事件为研究切入点,采用双重差分法进行分析,并得出三项主要研究发现。首先,竞争加剧会降低现有评级机构对相同范围的ESG评级分歧。在Sustainalytics未覆盖的同范围评级指标中,竞争与ESG评级分歧之间的负相关关系依然存在,这表明学习和从众行为都没有对结果产生影响。对于ESG信息披露更充分的企业(这类企业通常需要投入更多精力进行分析),竞争与评级分歧之间的关联更为显著。其次,对于同时被Sustainalytics覆盖的企业,现有评级机构对其ESG风险项的评级与未来负面ESG新闻的关联性更强。这一发现与竞争会提升评级对未来负面ESG事件的预测能力这一观点相符。第三,对于被Sustainalytics覆盖的企业,现有评级机构会对更难衡量的结果类指标进行评估,这与竞争会促使(评级机构)投入更多精力的情况一致。总体而言,文章研究结果表明,竞争可作为一种隐性约束机制,对ESG评级机构的评级质量起到规范作用。

一、引言

环境、社会与治理(ESG)评级机构旨在衡量企业的ESG表现。投资者在投资过程中既可能利用总体ESG评级筛选企业,也可能将细分指标作为投资分析的输入项。尽管ESG评级是投资者的重要信息来源,但ESG评级机构目前缺乏监管,并且评级行业格局仍在不断演变。

随着ESG评级机构间竞争的加剧,机构失去付费客户和面临利润率下降的风险也随之上升。事实上,投资者会定期评估其在评级机构的订阅情况,并根据自身需求选择订阅最优评级机构的服务。因此,评级机构有动机满足投资者的需求,努力提供具有决策价值且准确的评级。现有文献也表明,当所有评级结果均可被观测、且评级机构不会故意使评级产生偏差时,竞争可能会提升评级质量(Doherty等人,2012)。此外,声誉成本也可能促使评级机构提供更好的产品(Bar-Isaac和Shapiro,2013)。竞争可能会加强声誉成本的约束效应,因为消费者外部选择的增加使得获得更大市场份额以及更高利润更加困难(Horner,2002)。基于上述观点,文章推测,ESG评级机构间竞争加剧将有助于提升ESG评级质量。

为研究这一关系,文章以2010年Sustainalytics作为新ESG评级机构进入市场这一事件为切入点,以进入市场前后六年为时间范围,选取美国市场中原主导评级机构所覆盖的企业作为样本,采用双重差分法进行分析。除全样本分析外,还采用熵平衡样本进行分析,以解决处理组和对照组在可观测特征上的差异可能对研究结果产生的影响。文章从三个关键维度考察评级质量:首先,衡量企业潜在的ESG表现是ESG评级机构的核心目标(Kotsantonis和Serafeim,2019)。其次,识别ESG风险是ESG评级的重要组成部分(SustainAbility,2020;Greenbiz,2022),而评级质量通常可通过评级对受评资产或活动未来(负面)结果的预测能力来衡量。第三,对更多具体指标(即更高颗粒度)进行评估需要投入更多精力,但也能为了解企业整体ESG表现提供更丰富的信息。

文章的贡献如下:第一,丰富了ESG评级质量相关文献。现有研究多聚焦于ESG评级中的利益冲突及效率低下的成因,而文章通过研究表明,竞争加剧可对ESG评级机构形成约束,进而提升ESG评级质量。第二,为日益增多的关于ESG评级分歧成因及影响的文献提供了新视角。文章发现ESG评级市场的竞争可对ESG评级分歧产生约束作用,并且对于ESG信息披露更充分的企业,这种约束作用更强。第三,拓展了市场中介机构间竞争影响的文献领域。分析师预测相关文献表明,竞争会提高预测精度,进而提升评级质量。而在以发行方付费为主的信用评级市场,相关文献普遍认为,由于存在评级购买和评级膨胀,竞争会降低评级质量。鉴于ESG评级市场具有独特的制度特征,文章通过考察ESG评级机构间竞争对评级质量的影响,拓展了该领域的文献。最后,文章为是否应监管ESG评级机构及如何监管的政策讨论提供了参考。尽管文章未研究监管措施的影响,但研究结果表明,ESG 评级机构间的竞争对市场参与者具有积极意义。

二、假设提出

(一)ESG评级

ESG评级机构旨在通过评估与环境(E)、社会(S)和治理(G)三大维度表现相关的各项具体指标,将这些指标汇总为每家企业的总体ESG评级,以此衡量企业的ESG表现(Kotsantonis和Serafeim,2019)。然而,不同ESG评级机构之间存在一些关键差异,可能导致评级结果出现分歧。第一,这些评级在范围上存在差异(即它们评估的主题并非完全相同)。第二,即便在相同范围内,ESG评级机构对其具体指标的衡量方式也各不相同(Berg等,2022)。第三,ESG评级机构对各项具体指标采用不同的权重。第四,ESG评级机构使用不同的数据源,包括企业披露信息、媒体报道、专有数据库以及内部研究成果(Greenbiz,2022)。第五,ESG评级机构覆盖的企业并非完全相同,且其覆盖范围可能会持续扩大。

ESG评级机构的主要付费客户是投资者,ESG评级是投资者获取企业ESG表现信息的最常用渠道之一(SustainAbility,2023)。不同类型的投资者对ESG评级的使用方式存在差异,相比之下,机构投资者还会将细分指标作为投资分析的输入项(SustainAbility,2020;Larcker等,2022)。

投资者会定期评估对评级机构的订阅情况,并根据自身需求订阅最优评级机构的服务。在对评级机构进行评估时,不仅会考量评级质量,还会关注评级的覆盖范围、一致性和可比性等其他特征(SustainAbility,2020,2023)。ESG评级的订阅成本较高,这使得部分投资者无法订阅一家以上或几家ESG评级机构的服务。因此,评级机构十分关注满足客户对具有决策价值且准确的评级的需求。

(二) ESG评级机构及市场环境

当前市场上最具影响力的ESG评级机构包括MSCI(前身为KLD)、Sustainalytics和Refinitiv(前身为ASSET4)。其中,KLD和ASSET4是美国市场上历史最悠久的ESG评级服务提供商,Sustainalytics成立于2009年末,并于2010年开始发布ESG评级。Sustainalytics 在2010年进入市场时对ESG评级市场产生的影响最大。

(三)假设提出

由于ESG评级机构和信用评级机构均需评估受评企业的风险及预期表现,ESG评级相关文献常会对这两类信息中介进行比较和对比分析(Berg等,2022;Christensen等,2022;Cornaggia和Cornaggia,2023)。

探究信用评级竞争与质量之间关系的分析模型通常假设,评级机构能够观测到反映发行方类型的(含噪声的)信号。而评级机构在向公众披露哪些信息以及如何聚合这些信息方面拥有自主决策权,这使得其有可能因利益冲突而降低评级质量。现有研究表明,在信用评级领域,若不存在这些利益冲突,评级机构提供的评级质量会高于存在利益冲突时的水平。总而言之,当不存在评级选购或评级膨胀时,竞争可能会提升评级质量。鉴于投资者付费商业模式在ESG评级市场中占据主导地位,发行方付费模型中固有的利益冲突应会有所减弱。

尽管上述研究通常假设评级机构能够无成本地观测到反映企业类型的信号,但实际上,提供更高质量的评级往往需要投入更多精力,因此具有一定成本。假设投入高成本(更多精力)可提升评级质量,那么竞争提升评级质量的一个关键机制是声誉成本(Horner,2002;Bar-Isaac,2005;Bar-Isaac和Shapiro,2013)。当声誉成本超过当期提供低质量评级所带来的收益时,声誉成本可能会对评级机构形成约束,促使其提供更高质量的评级,以获取更大的市场份额并获得更高利润。

基于上述分析,文章提出以下假设:Sustainalytics进入ESG评级市场将提升原有主导评级机构的评级质量。

三、研究设计

(一)双重差分分析

文章以Sustainalytics作为新评级机构进入市场进行双重差分分析。样本包括2007年至2012年样本期内被原有主导评级机构KLD和ASSET4评级的企业。对于那些既被原有主导机构评级、又新被Sustainalytics评级的企业(处理组)而言,市场竞争有所加剧。对照组捕捉了原有主导机构评级中与竞争加剧无关的任何变化。研究要求在样本期的事前阶段(进入前)和事后阶段(进入后),原有主导机构对每家样本企业至少各评级一次。

回归模型设定如下:

![]()

因变量会根据所分析的评级质量维度不同而有所差异。核心关注系数衡量Sustainalytics作为新评级机构新增评级覆盖所产生的处理效应。事前阶段为2007年至2009年(Post=0),2010年至2012年为事后阶段(Post=1)。若某企业在Sustainalytics进入市场后立即被其评级,则在整个样本期内取值为1,否则为0。独立系数和分别被企业固定效应和(行业)年度固定效应吸收。

(二)ESG评级质量

由于目前不存在单一的ESG评级质量衡量指标,文章从多个维度对ESG评级质量进行衡量。

1. ESG评级分歧度

如果原有主导机构的ESG评级能够较好地反映企业真实的ESG表现(即评级质量较高),则两家机构的评级结果应具有较高的相似性,分歧度较低。为解决ESG评级分歧度降低有可能并非源于各家机构的评级结果更接近真实基本面这一担忧,文章通过以下方法解决:

首先,构建精细化的评级分歧度指标,重点关注同一范围内ESG评级构成指标的分歧度(Disagree_Scope)。通过人工匹配,将ASSET4和KLD的每一项指标与其相同范围的对应指标进行配对。这一精细化指标确保了ESG评级分歧仅源于相同范围的ESG评级构成指标。其次,将Disagree_Scope进一步细分为Sustainalytics覆盖指标的分歧度(DisagreeScope_Sustain)和Sustainalytics未覆盖指标的分歧度(DisagreeScope_NoSustain),以排除评级机构效仿或试图复制新进入者评级结果导致分歧度降低这一担忧。最后,在不存在利益冲突的情况下,分歧度降低应体现为评级机构投入精力的增加。因此,预计竞争会激励评级机构投入更多精力分析企业的ESG披露信息,从而更多地减少ESG披露广泛的公司的评级分歧。文章采用彭博的ESG披露得分衡量企业的ESG披露水平。

2. ESG事件的可预测性

为了衡量当前ESG评级对未来绩效的影响程度,文章选择考察ESG风险评级对未来负面ESG事件的预测能力。从RepRisk的每日新闻事件数据库中获取新增负面ESG事件的数量。研究关注新增新闻,以确保未来披露的新闻信息未被纳入当前ESG评级,从而避免其与当前评级产生机械性关联。文章选择考察t+2年度的新闻事件,也是为了衡量当前ESG风险评级与未来负面ESG事件之间的关联性。

3. ESG评级指标

虽然ESG评级机构在ESG指标的研究和评估方面遵循预先设定的方法,但评级分析师通常有权决定具体采用哪些指标以及采用多少指标。由于对基础指标的评估耗时较长,评级机构可能会针对性地选择对特定企业的某些指标进行评估。并且,不同指标所需的评估精力存在差异,对结果指标的准确评估需要ESG评级分析师投入更多精力。文章通过将非缺失指标数量划分为结果指标和投入指标,使用已填充结果指标数量衡量ESG评级的颗粒度。文章将已获取的与Sustainalytics指标相匹配的ASSET4指标,以及未与Sustainalytics指标匹配的ASSET4指标和所有KLD指标,通过人工编码将其划分为投入指标和结果指标。

(一)控制变量

文章控制了与ESG评级覆盖范围和ESG评级质量相关的典型企业特征变量,具体来说,包括企业市值、企业独立ESG报告的发布情况、分析师关注度、机构持股比例、股票回报率和市净率、净资产收益率、杠杆率、平均ESG评级等变量。

(二)描述性统计

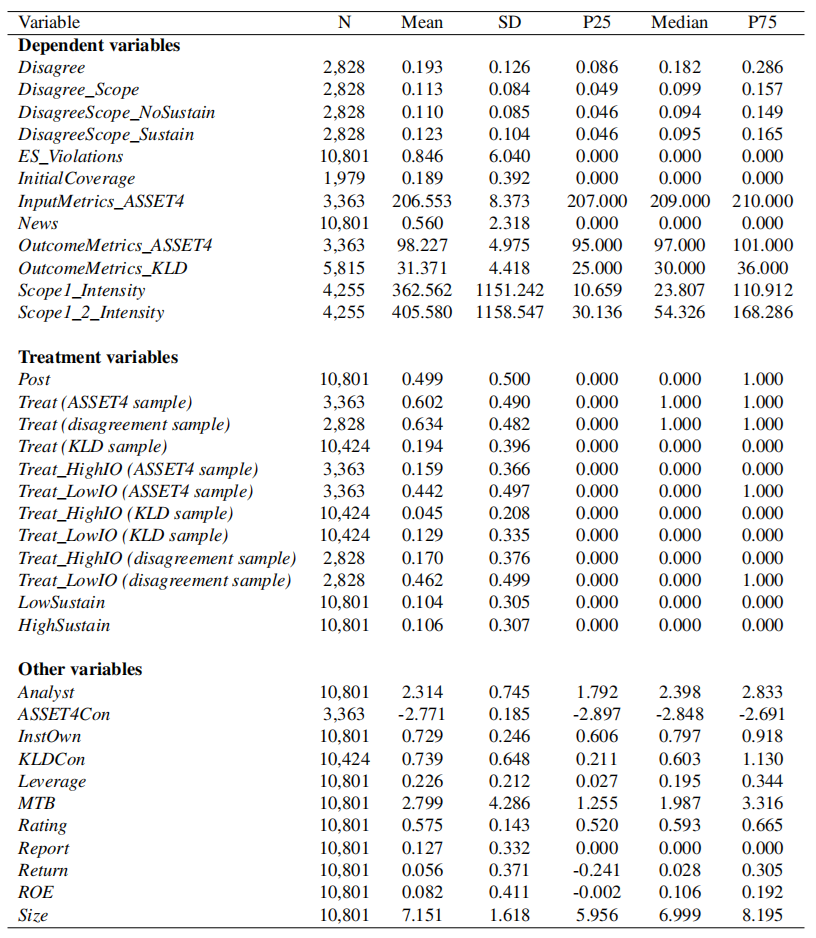

表1列示了实证分析中所有变量的描述性统计结果。在美国样本企业中,KLD的评级覆盖范围比ASSET4更广。从处理组情况(Treat=1)来看,KLD覆盖的观测值中约20%属于处理组,ASSET4覆盖的观测值中约60%属于处理组。在要求分歧度样本同时被KLD和ASSET4评级的情况下,约63%的企业年度观测值属于处理组。评级分歧度(Disagree)的均值为0.193,标准差为0.126。平均而言,ASSET4和KLD在每个企业-年度分别对约98个和31个结果指标进行了评级。最后,每个企业-年度平均有0.560条新增负面ESG新闻,但仅有不到25%的企业年度存在负面ESG新闻。

表1 描述性统计

四、实证分析

(一)Sustainalytics评级覆盖的影响因素

虽然Sustainalytics进入市场对竞争构成了冲击,但其所覆盖企业的特征并非外生变量。在美国,Sustainalytics主要覆盖罗素3000指数内的大型企业。因此,在文章的研究的样本中,经Sustainalytics评级的企业年度观测值里,超过99%在对应年份属于罗素3000指数成分股。

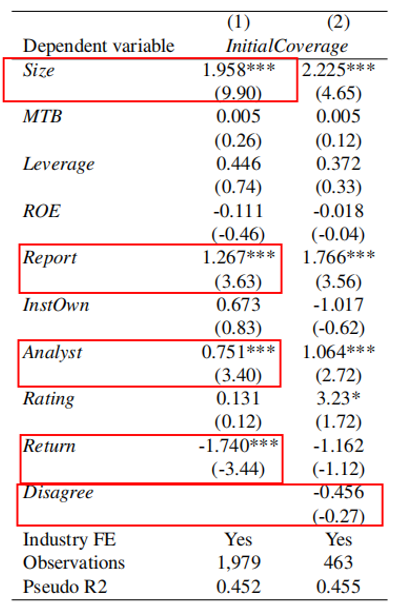

表2分析了Sustainalytics在其首个评级年度(2009年)决定评级覆盖范围的影响因素。第1列纳入了所有控制变量及行业固定效应,样本为被KLD或ASSET4 评级的企业。观测单位为基于2008年的特征的企业。与Sustainalytics依据罗素3000指数成分股身份确定覆盖范围的特点一致,最初被Sustainalytics覆盖的企业规模更大。此外,这些企业更有可能发布独立的ESG报告、获得的分析师关注度更高,并且股票回报率更低。第2列新增了原有主导评级机构的评级分歧度作为额外自变量,发现企业此前的ESG评级分歧度与Sustainalytics是否启动对其的评级覆盖并无显著关联。

表2 Sustainalytics覆盖的影响因素

为了消除可观测企业特征方面的差异,文章不仅对完整的非平衡样本进行分析,还对熵平衡样本进行分析。以事前阶段最后一年(2009年)为基准,对所有控制变量的一阶矩和二阶矩进行熵平衡处理。熵平衡通过对协变量进行权重调整,使对照组在均值和方差上的分布趋近于处理组(Hainmueller,2012)。

(二)ESG评级分歧度

1. 主要结果

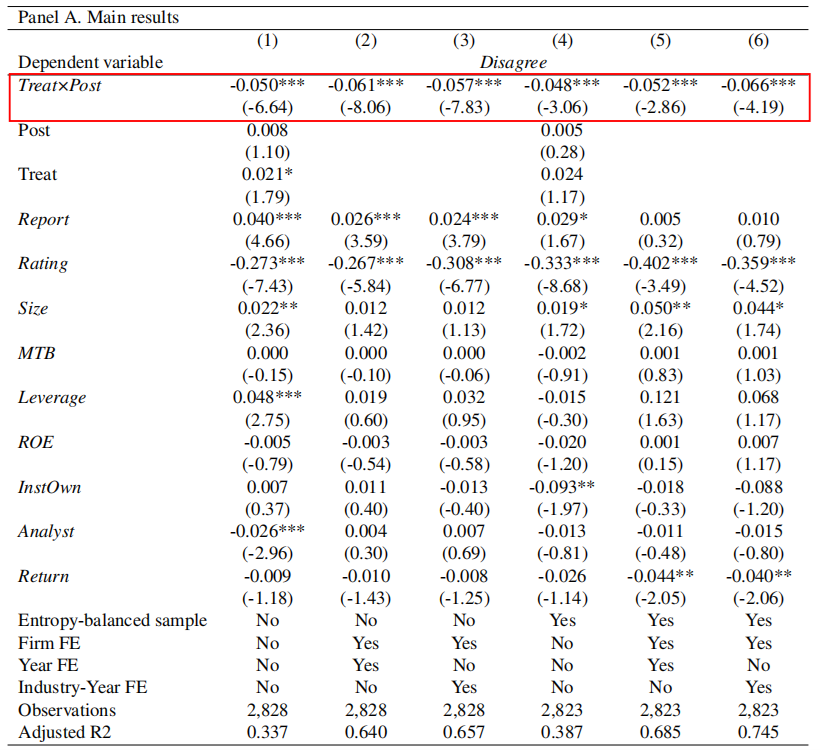

文章使用双重差分法检验ESG评级市场竞争是否会降低原有主导评级机构的ESG评级分歧度。表3的面板A分别列示了不包含固定效应(第1列和第4列)、包含企业固定效应与年度固定效应(第2列和第5列)、包含企业固定效应与行业-年份固定效应(第3列和第6列)的回归结果。系数Treat×Post在未进行熵平衡(第1列至第3列)和进行熵平衡(第4列至第6列)的情况下,均在1%的显著性水平上显著为负。这表明,在事后阶段,相较于对照组企业,处理组企业的评级分歧度有所下降,幅度在0.05至0.066之间,具体取决于固定效应结构以及样本是否经过熵平衡。从经济意义上看,相较于Sustainalytics新覆盖企业的ESG评级分歧度均值,其分歧度降低了26%至34%。总体而言,研究结果表明,竞争加剧会降低原有主导评级机构对受评企业ESG表现的评级分歧度。

表3 评级分歧度

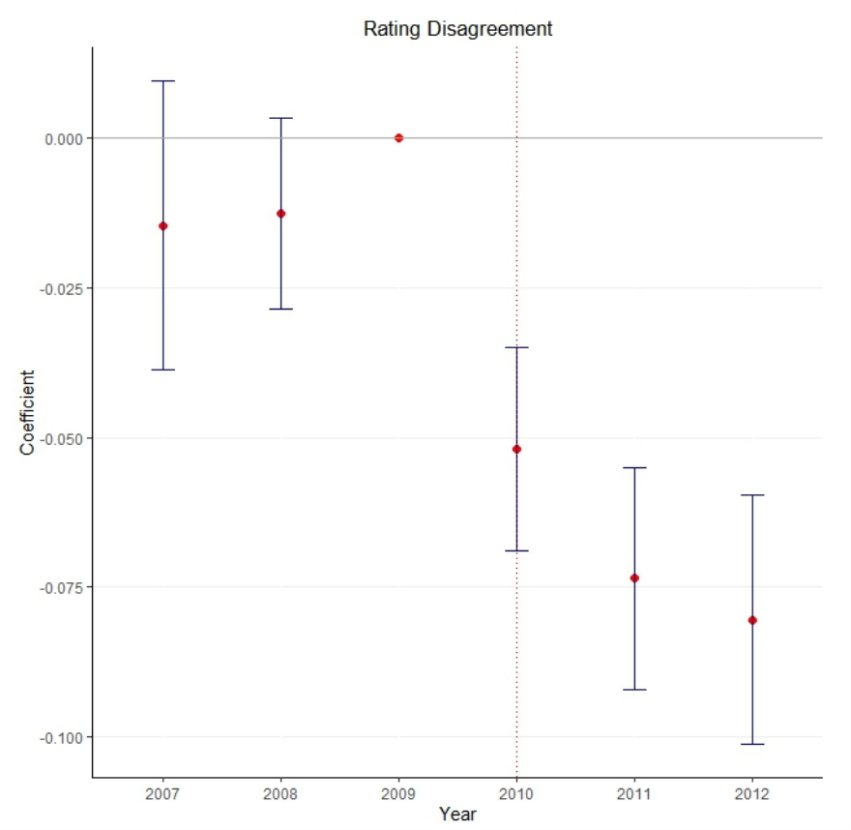

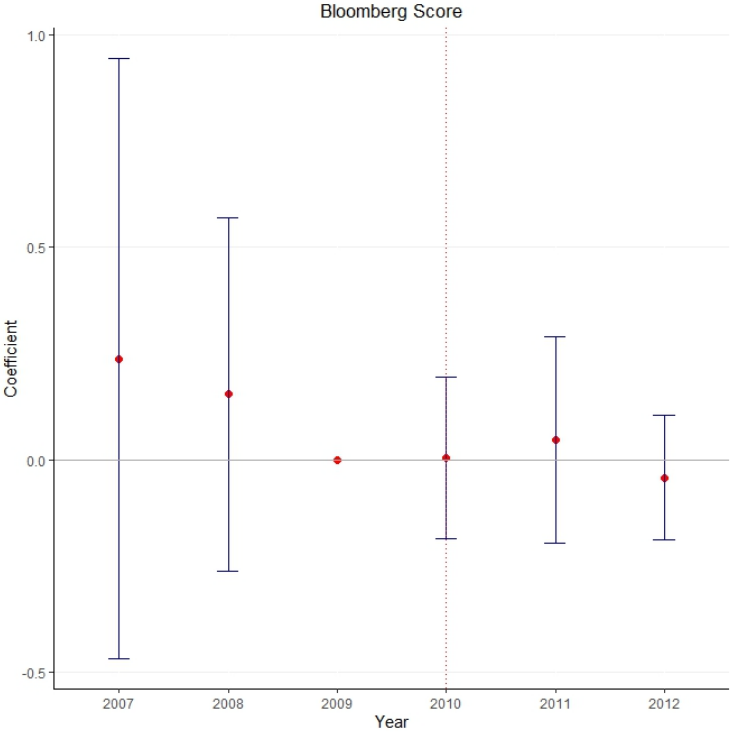

图1展示了2007年至2012年各年度的处理效应系数。在事前阶段的每一年,处理效应系数与零均无显著差异;而到2010年,处理效应系数显著为负,且在2011年和2012年,其负值幅度和显著性进一步提升。这些结果表明,竞争加剧对原有主导评级机构ESG评级准确性的影响具有持续性。

图1 各年评级分歧度

2. 相同范围的ESG评级分歧度

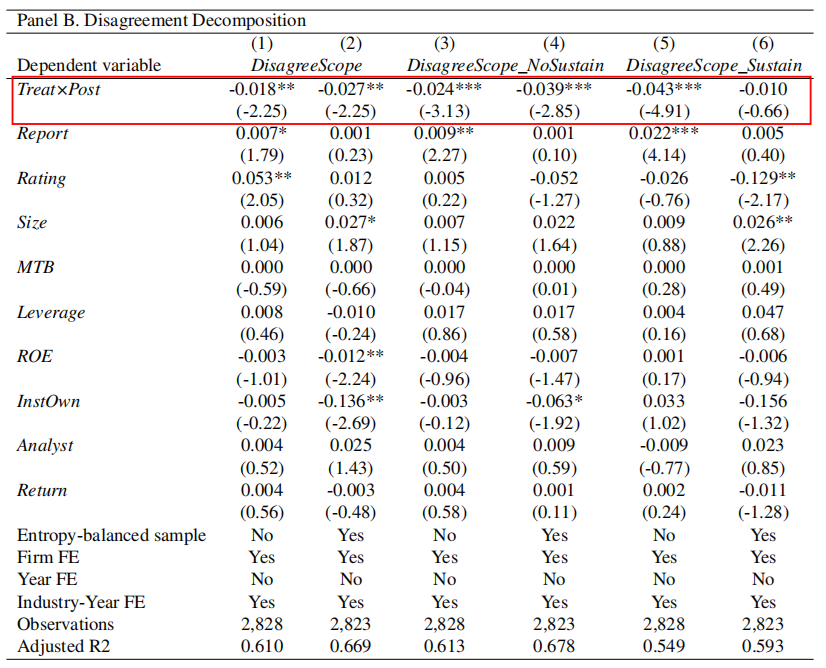

文章继续将ESG评级分歧度拆解为不同构成部分,以验证分歧度下降源于相同范围的评级指标,且无法用效仿新进入者或向其学习来解释。

表3面板B的第1列和第2列显示,在Sustainalytics进入市场后,处理组企业在可比范围指标上的ESG评级分歧度显著降低。研究结果表明,为应对竞争加剧,原有主导评级机构对相同的潜在结构的衡量更趋一致,进而更准确。表3面板B的第3列和第4列显示,无论是否进行熵平衡处理,在Sustainalytics进入市场后,处理组企业的DisagreeScope_NoSustain均显著下降。这与效仿或学习Sustainalytics的替代性解释相悖,反而表明原有主导评级机构投入了更多精力。第5列和第6列以 DisagreeScope_Sustain为因变量进行回归。在非平衡样本中,DisagreeScope_Sustain显著下降;但在熵平衡样本中,该系数不显著。

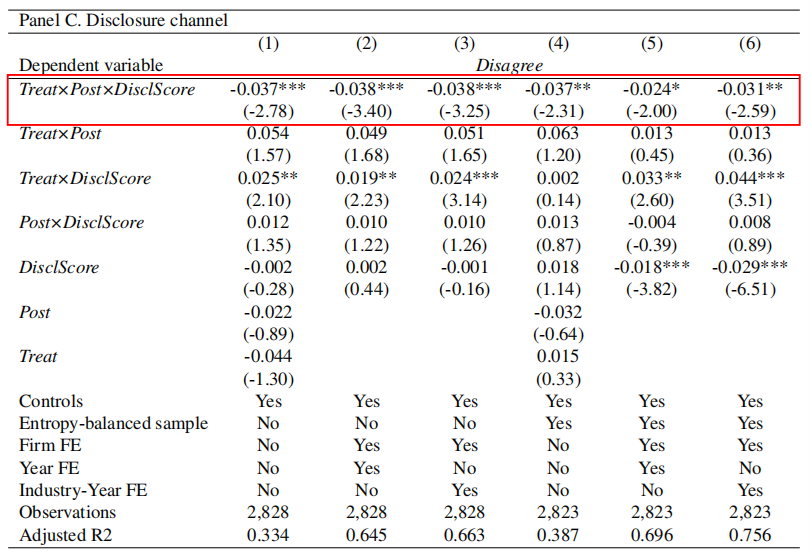

3. 企业ESG披露的作用

由于企业ESG披露是评级机构评估ESG表现时常用的主要信息来源之一,文章检验了企业主动进行的ESG披露是否会调节竞争加剧与ESG评级分歧度之间的关系。若企业未主动披露ESG信息,评级机构会采用标准化的推算方法,这种方法所需的判断和精力更少(Kotsantonis和Serafeim,2019)。

表3的面板C列示了以ESG评级分歧度为因变量的三重差分回归结果。在所有列中,三重交互项均显著为负,表明对于ESG披露更充分的企业年度观测值,处理组企业的原有主导评级机构ESG评级分歧度下降幅度更大,这与原有主导评级机构投入更多精力准确评估和解读ESG披露信息的观点一致。

(三)ESG评级对ESG事件的可预测性

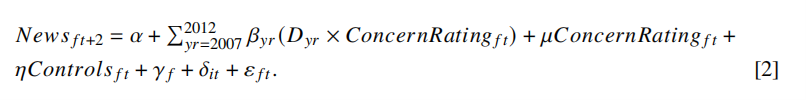

文章检验在Sustainalytics进入市场后,原有主导评级机构对处理组企业的ESG风险评级与未来负面ESG新闻的关联性是否更强。为直观呈现风险评级预测能力随时间的变化,分别对处理组和对照组估计以下回归模型:

其中,News指第t+2年RepRisk中关于企业f的新增负面ESG新闻条数。自变量ConcernRating为第t年原有主导评级机构对企业f的ESG风险评级。KLDCon和ASSET4Con分别为将KLD和ASSET4的风险指标汇总后,除以该企业年度非缺失指标的数量,以说明评级指标的总体变化;为年度虚拟变量,在对应年份取值为1,其他年份取值为0。求和系数衡量了各年度当期风险评级与未来负面ESG新闻的关联性。由于媒体更倾向于报道关注度较高的企业,企业固定效应捕捉了随时间推移保持不变的公司特征,行业-年份固定效应捕捉了行业冲击并包含年度独立系数。

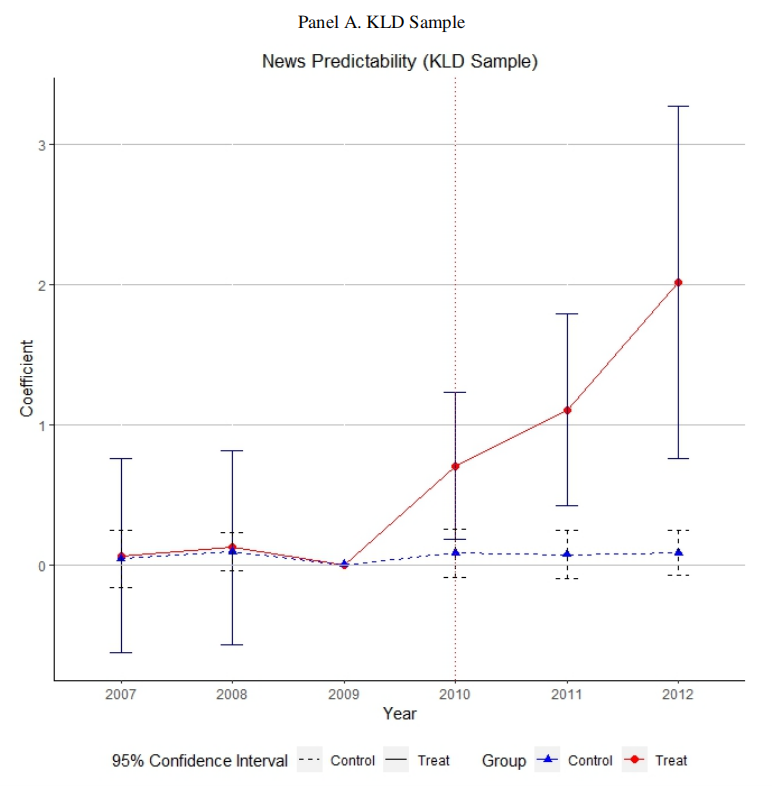

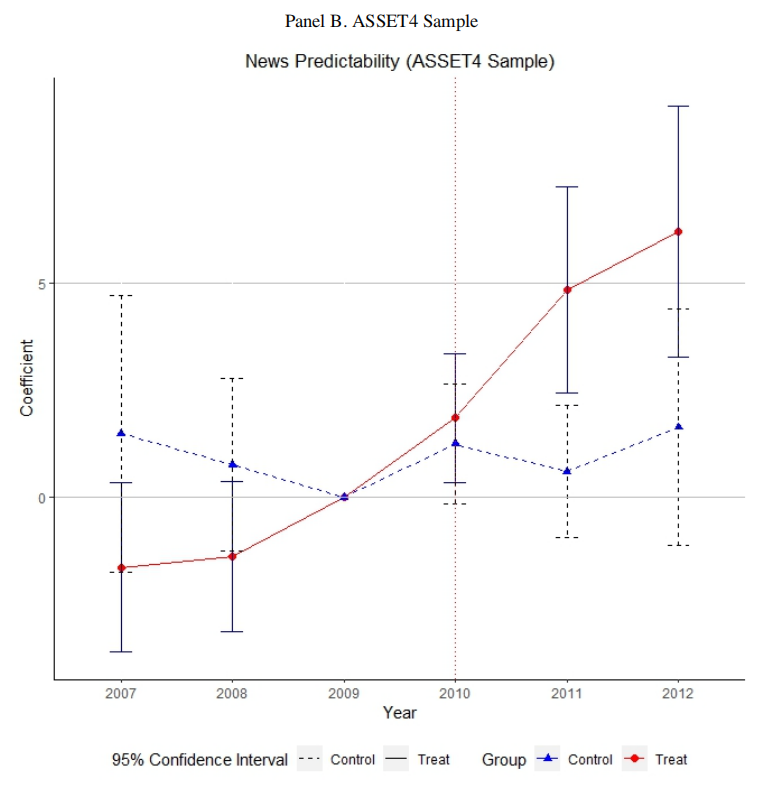

图2绘制了处理组和对照组单独回归的年度系数。其中,面板A和面板B均显示,事前阶段KLD和ASSET4评级均不存在显著的处理效应;2010年Sustainalytics进入市场后,处理组企业的风险评级与未来负面ESG新闻的关联性显著增强,且在随后几年进一步强化。而对照组企业的风险评级与未来负面ESG新闻的关联性在事后阶段未呈现显著趋势。

图2 新闻的可预测性

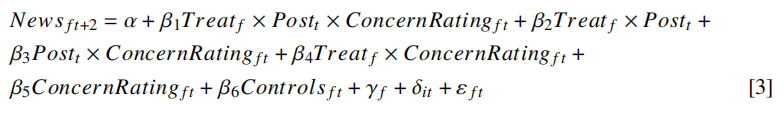

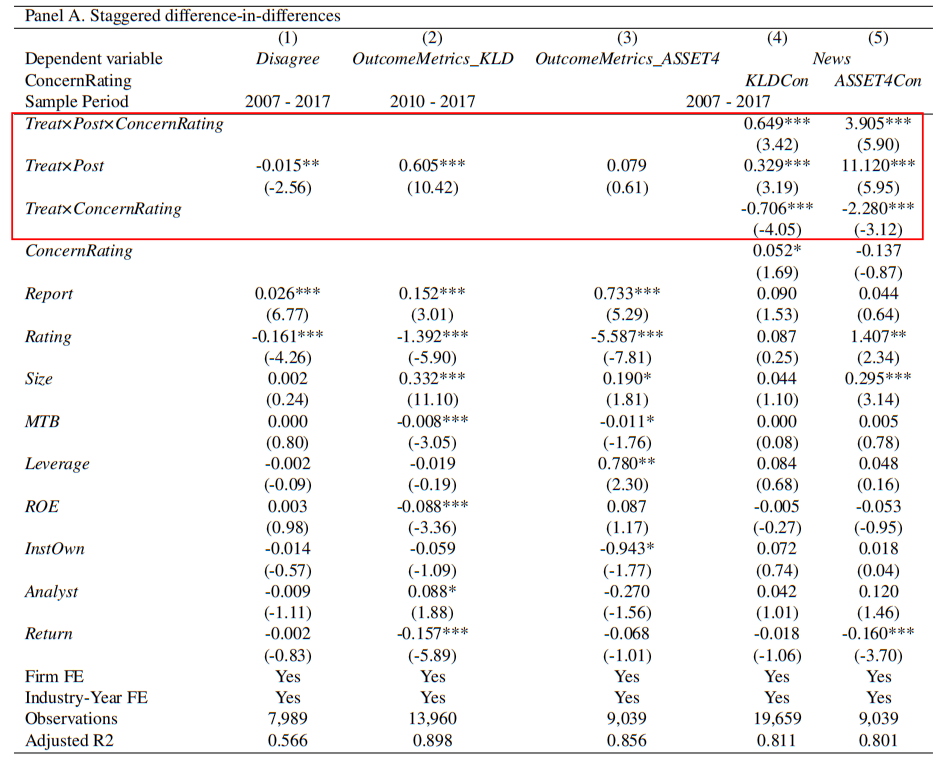

表4展示了将处理组和对照组纳入同一回归的结果。在方程 [1] 的基础上,该回归新增原有主导评级机构的风险评级作为额外交互变量:

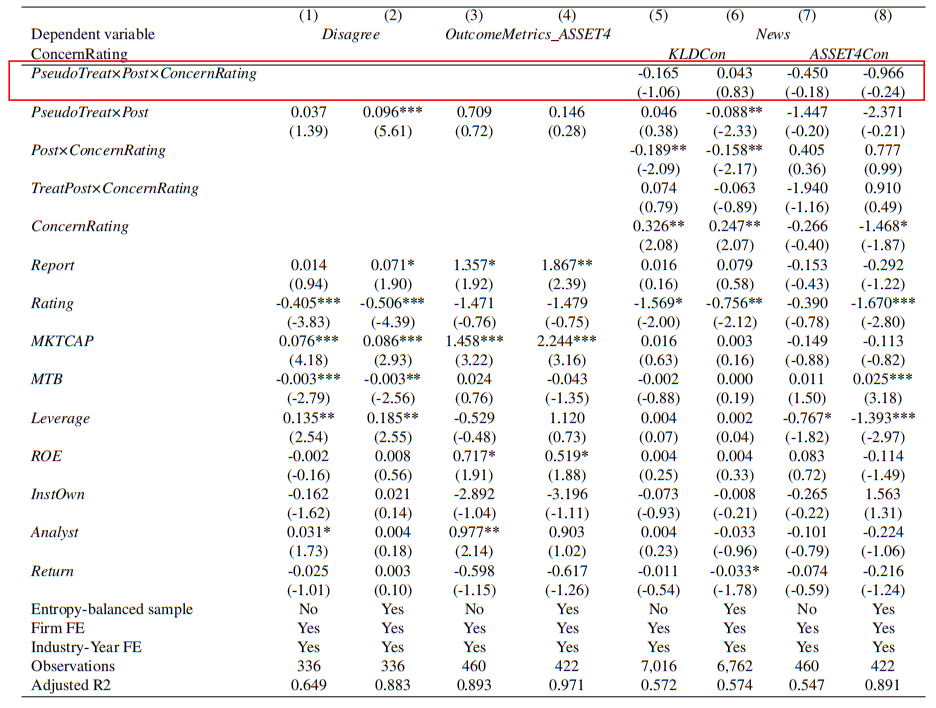

三重交互项本质上衡量在事后阶段相对于事前阶段,处理组企业风险评级对未来新闻的预测能力相较于对照组企业的差异。与图2所示描述的系数一致,在所有回归设定中,的系数均显著为正。总体而言,表4的结果表明,在Sustainalytics进入市场后,处理组企业的ESG风险评级对负面ESG 新闻的预测能力显著提升。

表4 新闻的可预测性

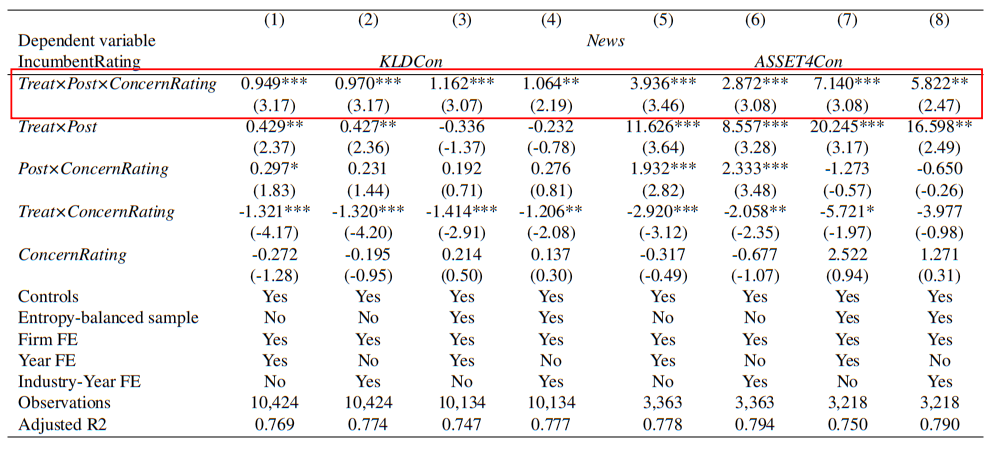

(四)评级指标的颗粒度

与评估投入指标相比,评级分析师评估结果指标需要投入更多精力。因此,文章将检验 ASSET4是否会为应对竞争加剧而投入更多精力,即通过评估更多结果指标来实现。在这个分析中只关注ASSET4,是因为2010年之前KLD已填充的指标数量并无变化。表5列示了回归结果。第1列至第4列一致显示,在事后阶段,相较于对照组企业,被ASSET4评级的处理组企业在被Sustainalytics新增覆盖后,其结果指标数量显著增加。如果投入指标更可能是评级分析师的“勾选式”工作,那么准确评估这类指标无需大量精力,因此其填充数量可能不受评级市场竞争的影响。与这一观点一致,第5列至第8列显示,在Sustainalytics进入市场后,相较于对照组企业,处理组企业的ASSET4投入指标填充数量未发生显著变化。这些结果表明,为应对竞争加剧,原有主导评级机构会提高处理组企业ESG评级的颗粒度,且这种提升主要体现在那些需要投入更多精力评估的指标上。

表5 评分指标数量

(五)进一步分析

2010年Sustainalytics进入市场之时,KLD于2009年被RiskMetrics收购,RiskMetrics于2010年被MSCI收购ASSET4则于2009年被ThomsonReuters。文章通过多种方式对这些同期事件进行控制:首先,双重差分分析将未被Sustainalytics覆盖但被KLD和ASSET4覆盖的企业设为对照组。收购事件导致的原有主导评级机构评级方法及评级质量变化,均会被对照组所捕捉,因此双重差分估计量能够捕捉Sustainalytics进入市场所带来的处理效应。其次,为控制时间趋势,文章纳入了(行业-)年份固定效应。

1. 广义双重差分分析

为进一步排除同期事件驱动研究结果的担忧,文章利用Sustainalytics的交错评级启动,并进行广义差分分析。将样本期扩展至2007年至2017年,并将评级年度的下一年界定为事后阶段。在该渐进式双重差分分析中,对照组既包括已被Sustainalytics评级的企业,也包括尚未被Sustainalytics评级的企业。纳入行业-年份固定效应与企业固定效应,以控制可能存在于处理组与对照组之间的行业特定时间趋势及企业不随时间变化的特征。

表6的面板A展示了分析结果。第1列表明,被Sustainalytics覆盖与ESG评级分歧度下降相关,这一结果缓解了同期事件导致ESG评级分歧度下降的担忧。并且,被Sustainalytics覆盖后,处理组企业的KLD结果指标占比显著上升,但是ASSET4结果指标的数量变化与零无显著差异。第4列和第5列结果表明,相较于对照组企业,被Sustainalytics新增覆盖后,处理组企业的评级对负面ESG新闻的预测能力显著更强。

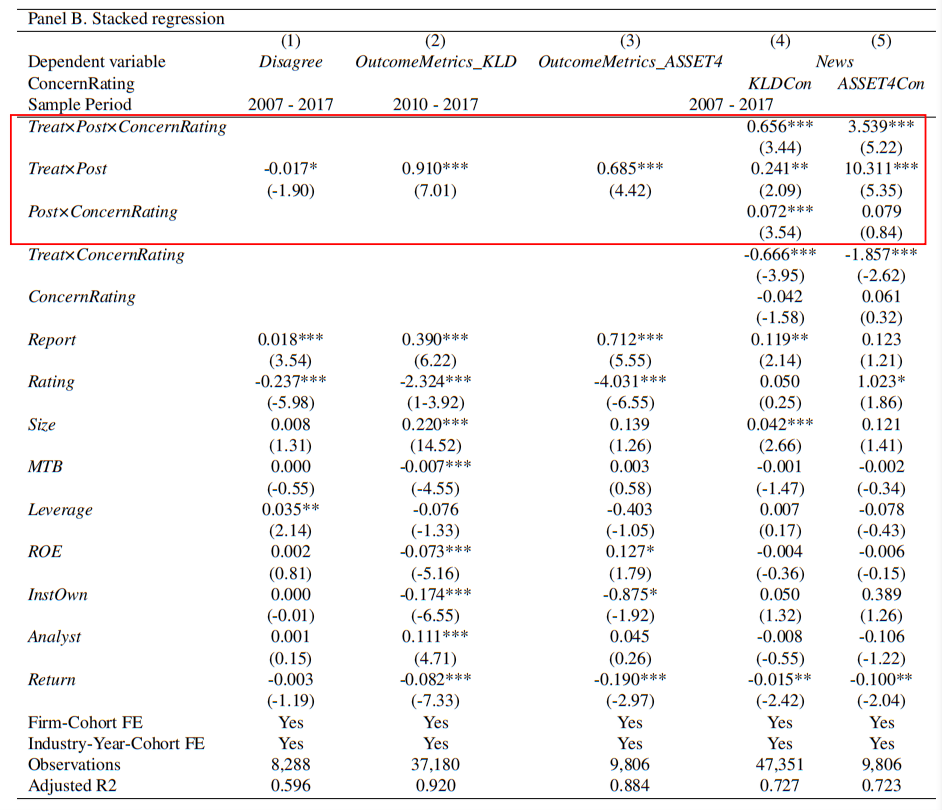

Baker等人(2022)提出处理效应可能随时间呈现异质性,因此文章采用堆叠双重差分回归来解决这一担忧。先为每个处理队列确定了处理启动前后六年窗口期内尚未接受处理的观测值作为对照组,随后将每个处理组与对照组的子样本合并为堆叠样本,并在纳入Firm×Cohort固定效应与Industry×Year×Cohort固定效应的情况下,进行双重差分回归。表6的面板B展示了堆叠样本的回归结果,表明研究结果在这种替代性样本构建方式下依然稳健。此外,相较于面板A,ASSET4结果指标的处理效应变得显著为正。

表6 广义双重差分分析

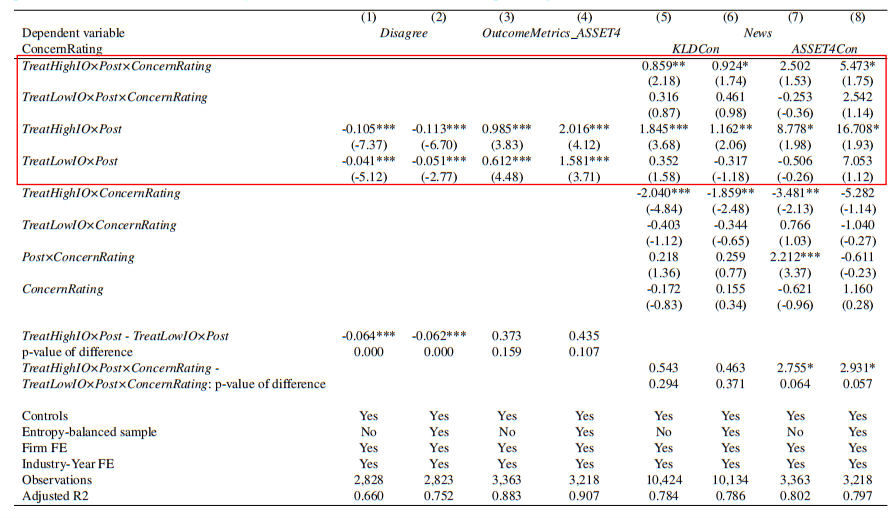

2. 基于机构持股比例的横截面分析

更高的声誉成本会激励评级机构在应对竞争时提升评级质量。由于ESG评级机构以机构投资者为主要客户和收入来源,对于机构持股比例更高的处理组企业,评级机构面临的声誉成本应更高。当某家企业的机构投资者数量越多时,评级机构通过为该企业提供高质量评级所能获得的潜在未来收入也会相应增加。

文章将处理效应拆分为TreatHighIO×Post与TreatLowIO×Post。其中,TreatHighIO(高机构持股处理组)指2009年机构投资者数量高于机构投资者数量四分位数上限的处理组企业,TreatLowIO(低机构持股处理组)则指同期机构投资者数量低于或等于该四分位数上限的处理组企业。表7结果表明,高机构持股组的处理效应系数均显著,而对于低机构持股组,相应的处理效应系数要么不显著,要么虽显著但数值小于高机构持股组。

表7 机构持股情况

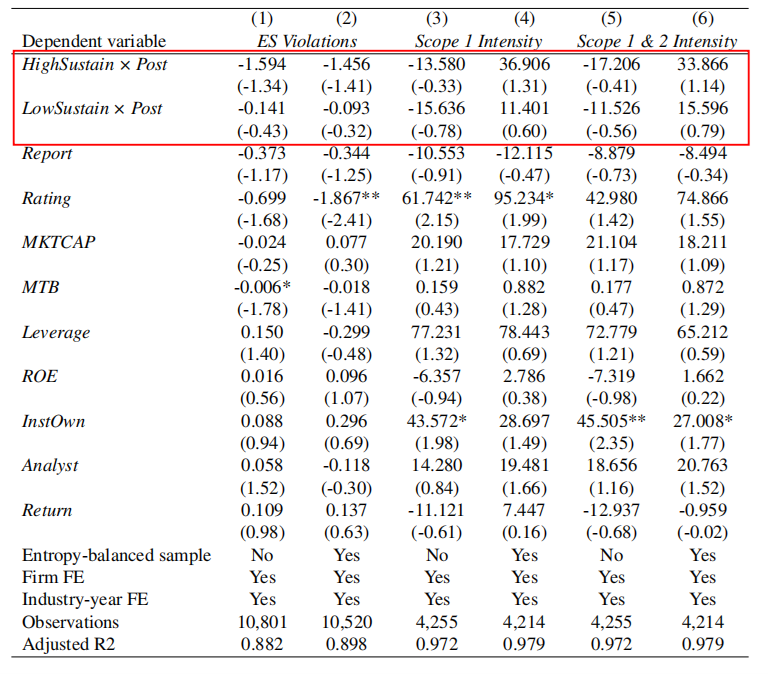

3. 企业行为是否因Sustainlytics的覆盖而改变

为了排除Sustainalytics进入市场后,处理组企业的评级质量提升与受评企业自身行为变化有关这一可能性,文章进一步进行检验。

首先,受评企业可能会通过改善自身ESG表现来应对竞争加剧。文章以违规追踪数据库中的环境与社会违规记录,以及Trucost数据库中的温室气体强度作为衡量企业实际ESG活动的代理变量。将处理组标识拆分为LowSustain与HighSustain,当企业初始Sustainalytics评级低于或等于中位数时,LowSustain取值为1;当企业初始Sustainalytics评级高于中位数时,HighSustain取值为1。表8结果显示在所有回归设定中,无论是LowSustain组还是HighSustain组,在事后阶段均未出现显著的处理效应。

表8 Sustainalytic覆盖范围内企业ESG活动

其次,ESG披露是ESG评级的常规信息来源,调整ESG披露的成本可能低于改变底层ESG活动的成本。若评级机构覆盖范围扩大激励企业改善ESG披露,那么披露水平的提升可能会改变原有主导评级机构的评级质量。图3绘制了以彭博ESG披露得分为因变量的双重差分回归中,2007年至2012年各年度的处理效应系数。结果显示,围绕Sustainalytics进入市场的时期,处理组企业的披露得分相较于对照组企业并未出现显著变化。

图3 ESG披露

综上所述,企业并不会为应对Sustainalytics的覆盖而调整其ESG披露行为或实际ESG活动。

4. 安慰剂检验

为进一步缓解与Sustainalytics覆盖相关的不可观测特征驱动主要结果的担忧,文章进行了安慰剂检验。选择2007年至2012年未被Sustainalytics覆盖的企业作为样本,将2013年至2015年期间的某一时间点被Sustainalytics覆盖的企业界定为“伪处理组企业”。表9结果显示,处理效应系数总体上均不显著。因此,与评级质量变化相关的是Sustainalytics的覆盖本身,而非与选择覆盖哪些企业相关的不可观测关联变量或事件。

表9 安慰剂检验

五、研究结论

文章研究了ESG评级机构间竞争加剧是否以及如何提高ESG评级质量。研究结果表明,竞争加剧与原有主导评级机构的评级分歧度之间存在显著的负相关关系。当限制ASSET4和KLD之间相同范围指标的分歧时,这种负相关关系仍然存在。并且对于ESG信息披露更全面的企业,竞争与评级分歧度之间的负相关关系更为显著。其次,在Sustainalytics进入市场后,原有主导机构对处理组企业的ESG风险评级与未来负面ESG新闻的关联性更强,这一结果与竞争提升评级对负面ESG事件的预测能力的情况一致。最后,研究发现原有主导机构对结果指标的评估数量有所增加,因为与投入指标相比,结果指标的分析需要投入更多精力。通过渐进式双重差分分析、堆叠双重差分分析,以及基于熵平衡匹配构建替代对照组等方法验证后,研究结果依然稳健。总体而言,文章的研究表明,ESG评级机构间竞争加剧会推动ESG评级质量提升。

文章仍然存在一定的局限性。首先,文章选取的ESG评级质量维度均基于机构投资者对评级质量的认知。但是机构投资者眼中的高质量ESG评级,可能与其他利益相关者的评价标准并不一致。其次,文章以2009年Sustainalytics进入ESG评级市场为研究背景,该研究场景所处的时期是ESG评级市场发展相对早期的阶段,因此可能需要更多的研究来考察ESG评级竞争对评级质量的影响。第三,文章将Sustainalytics进入ESG评级市场视为ESG评级竞争的准外生冲击,但该事件并非完全外生,并且Sustainalytics对评级企业的选择也并非随机。为解决这一局限性,文章采用了熵平衡匹配法以及替代匹配方法,并将样本限定在罗素3000指数公司。此外,文章还通过安慰剂检验,排除了与企业被Sustainalytics评级可能性相关的其他同期事件驱动研究结果这一担忧。

Abstract This paper examines how increased competition among ESG rating agencies relates to ESG rating quality. We exploit the entry of Sustainalytics as a new ESG rating agency in 2010. We conduct a difference-in-differences analysis and provide three main findings. First, we find that higher competition decreases incumbents’ ESG rating disagreements of the same scope. The negative relation between competition and ESG rating disagreement persists for same-scope rating metrics not covered by Sustainalytics, suggesting that neither learning nor herding drive the results. The relationship between competition and rating disagreement strengthens for firms with more ESG disclosures, which generally require more effort to analyze. Second, we find that incumbents’ ratings of ESG concerns are more strongly associated with future negative ESG news for firms additionally covered by Sustainalytics. This finding is consistent with competition improving ratings’ ability to predict future negative ESG incidents. Third, we find that incumbents evaluate more difficult-to measure outcome metrics for firms covered by Sustainalytics, consistent with competition inducing more effort. Overall, our findings suggest that competition serves as an implicit disciplining mechanism of ESG rating agencies’ quality.

原文地址:https://doi.org/10.1111/1475-679X.12624