论文标题:Sustainability or Greenwashing: Evidence from the Asset Market for Industrial Pollution

中文标题:可持续发展还是漂绿:来自工业污染资产市场的证据

原文来源:Ran Duchin, Janet Gao, Qiping Xu. 2025. “Sustainability or greenwashing: Evidence from the asset market for industrial pollution.” Journal of Finance 80(2): 699-754.

供稿:彭菁

封面图片来源:Pexels

编者按:

文章研究了工业污染的资产市场。企业为应对环境压力而剥离污染工厂,买方则是那些面临较弱环境压力、并与卖方有供应链关系或合资企业的公司。尽管剥离后污染水平并未下降,但卖方在随后的电话会议中强调其环境政策,通过出售污染工厂获得更高回报,并同时享受ESG评级提升与合规成本降低的双重收益。总之,资产市场使企业能够以一种看似环保的方式重新划定其边界,这种方式对污染没有实质影响,却能带来巨大的交易收益。

一、引言

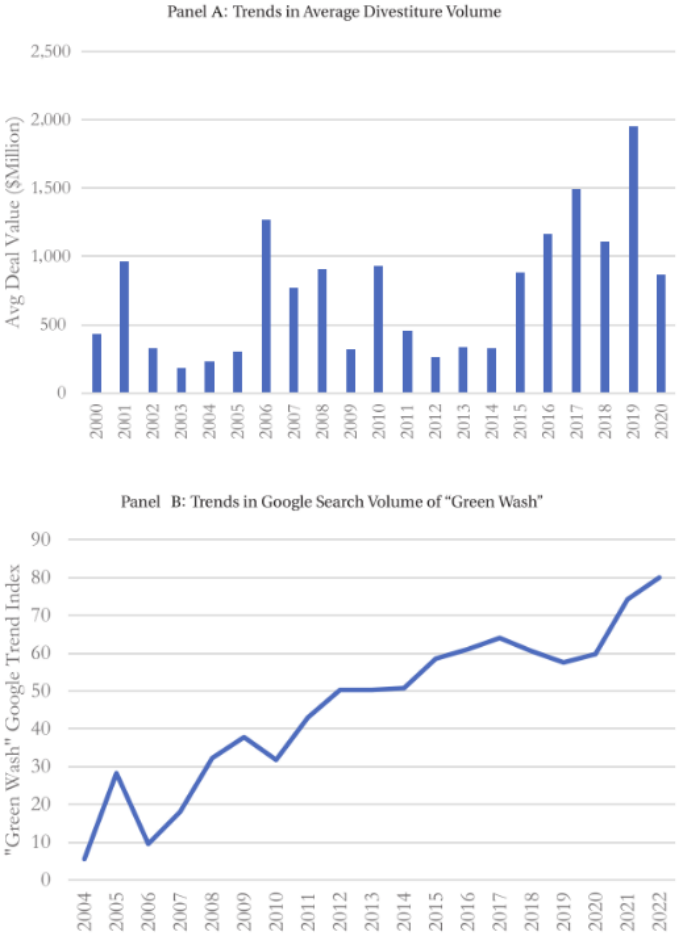

面对监管机构和政府的压力,企业剥离污染资产正成为一种日益普遍的融资策略。如图1的面板A所示,这类剥离资产的平均价值自2015年起显著上升。这一趋势一方面源于人们对气候变化日益加剧的担忧;但另一方面,它也可能仅仅是“漂绿”策略——企业借此制造更环保的假象。事实上,如图1面板B所示,谷歌趋势数据表明自2004年以来,公众对“漂绿”现象的关注度已激增八倍多。

图1 资产剥离价值与漂绿关注度的时间趋势

文章旨在通过研究工业污染如何在实物资产市场上转移(即污染资产的收购与出售)来应对环境压力,从而为上述问题提供新视角。具体来说,文章研究了企业如何应对环境压力,哪些企业购买和出售污染资产,污染水平在所有权转移过程中如何变化,以及企业从交易这些资产中获得了什么收益。

文章构建了一个概念框架来研究这些问题。该框架考虑到了持有污染资产并面临不同程度环境压力的异质企业。这种环境压力主要源于各类利益相关者(如投资者、员工、客户、供应商、政策制定者、监管机构、活动家)日益增长的亲社会偏好(Hart & Zingales,2017;Broccardo,2022;Oehmke & Opp,2022)。面对这种压力,企业有多种应对策略可供选择:(i) 出售其污染工厂;(ii) 采取措施减少工厂产生的污染量;(iii) 直接关闭污染工厂;或者 (iv) 维持现状,不做任何改变。企业的应对选择将取决于其所面临的环境压力的强度,以及在给定的环境压力水平下,运营污染资产与其他选择的相对成本和收益。

根据科斯框架(Coase,1937),文章认为环境成本的变化将促使一些企业出售污染资产,而其他企业购买污染资产。因此,围绕污染资产的企业边界会因公司而异。面临更大环境压力的公司会发现剥离污染资产是最优选择,而面临更弱环境压力的公司会发现购买(或拥有)污染资产是最优选择。在实物资产市场模型à la Jovanovic和Braguinsky(2004)中,这意味着市场将通过将污染资产从高压力企业转移到低压力企业来实现出清。

文章通过研究出售和购买污染资产的决定来开展实证分析。文章得到了两个关键发现。首先,当企业面临更大的环境压力时,它们更有可能剥离污染资产,而当污染水平更高时,这些影响会明显得多。其次,与卖方相比,污染资产的买方面临的环境压力要弱得多。因此,文章的研究结果将资产剥离确定为一种重新分配污染资产以满足投资者亲社会偏好的机制。

文章还研究了剥离过程中污染水平的变化。研究发现通过剥离实现的资产配置不会降低污染水平。这一结果与技术落后无关,同时不涉及可能更环保的新建工厂投资。对这些发现的一种可能解释是,企业通过一种“漂绿撤资”策略来应对环境压力,即企业剥离污染工厂,以减轻利益相关者的压力,而不会对污染水平产生任何实际影响。

文章的核心贡献在于,通过剥离污染资产,为工业污染的真实定位提供了新的证据。研究结果表明,实物资产市场允许企业通过出售其污染资产来应对环境压力,从而提高其环境评级和监管合规性,而不会失去对这些资产的获取。然而,在此类资产剥离后,总体污染水平并未下降。因此,文章的研究结果与“漂绿”更为一致,表明ESG评级机构、环境监管机构和亲社会投资者未能认识到,剥离污染资产是减少工业污染的无效途径。

二、数据与变量

(一)环境压力

文章研究了公司面临的来自投资者、ESG评级机构、政策制定者和广大公众的环境压力。文章首先考虑公司的公开上市地位。与私营公司相比,公开上市公司在环境影响方面受到更多的审查和披露要求。如果公司是公开上市的,Public等于1,否则等于0。

文章考虑一家公司是否被ESG评级机构所覆盖。先前的研究表明,ESG评级提供了有关公司可持续发展实践的信息,并产生了投资者与价值相关的反应。文章从KLD数据库中获取美国上市公司的ESG评级,如果公司在给定年份被KLD数据库覆盖,则Rated等于1,否则为零。文章还跟踪一家公司的ESG评级如何随时间变化。KLD根据以下六个类别对每家公司进行评估:社区、多样性、员工关系、环境、人权和产品。对于每个类别,它都计算了优势和劣势的数量。文章通过将所有类别的优势和劣势的总数相加,创建了一个汇总的CSR评分指标(Cronqvist&Yu,2017)。文章还分别计算环境类别的净优势,并创建可变的环境得分来跟踪公司的环境评级。

接下来,文章考虑公司投资者基础对环境绩效的需求。先前的研究强调了养老基金等长期投资者在对企业施加“绿色偏好”方面的重要性(Starks, Venkat, and Zhu,2017)。文章将养老金控股定义为一个指标,如果养老基金持有的公司股份比例高于平均水平,Pension Holdings则等于1,否则等于0。

文章还研究了来自当地居民的压力,这些压力被当地的政治意识形态所捕捉。文章推测总部设在共和党倾向县的公司面临的环境压力比总部设在民主党倾向县的公司要小。如果公司总部所在的县在最近的总统选举中支持民主党候选人的选票比例高于共和党候选人,Democratic HQ为1,反之为0。

文章使用Reprisk数据库中的数据来考虑负面环境事件的发生。文章构建了指示变量Env. Event,表明公司在某一特定年度是否发生负面环境事件。为了进行比较,文章还为发生负面的社会或治理事件(即社会事件和治理事件)构建了单独的指标。

最后文章构建了一个复合指数,即压力指数,它包含了适用于上市公司的环境压力的四个维度((Rated, Pen-sion Holdings, Democratic HQ,and Env. Event)该指数等于固定年度所有可用指标的平均值。考虑到Env. Event仅从2007年开始可用,2007年以前的环境压力指数等于其他三个指标的平均值。

(二)污染与减排

文章从EPA的TRI数据库中获得2000年至2020年期间每家工厂的有毒化学物排放水平。TRI项目提供了某一年中某一工厂释放的每种化学物质水平的详细信息。它还提供了工厂的地址和NAICS行业分类代码。文章将Total Pollution定义为给定年份中每家工厂的每种化学品的有毒排放总量,Pollution Intensity为每种化学品的总有毒排放除以其生产比率。

除了有毒物质的释放,EPA还记录了减少污染的活动。文章通过两种方式捕捉减排活动。第一种措施考虑源头减少活动,即通过调整生产过程和促进使用无毒或毒性较小的物质来减少或消除污染物。第二项措施涵盖生产末端的废物管理活动(Li, Xu, and Zhu, 2021),通过追踪回收率(% recycling)、能源回收率(% recovery)与处理率(% treatment),量化有毒废物总量的削减比例。

(三)资产剥离

文章从SDC并购(M&A)数据库中收集了2000年至2020年之间完成的资产剥离数据。文章只保留被SDC归类为“剥离”或“分拆”的交易。文章要求交易代表重大的所有权转移,即交易后买方必须拥有50%以上的股权,且进一步删除了涉及金融公司的交易,也排除了买方或卖方由金融公司持有多数股权的交易。此外,文章还收集了2000年至2020年期间非污染资产剥离的数据,比较剥离污染工厂和非污染资产的效果。

(四)执法行动与合规成本

ECHO为EPA或州和地方环境机构发起的调查提供有关执法行动的关键信息。它还报告了联邦和地方罚款、合规、恢复和补充环境项目的成本。文章将这些项目汇总起来,以评估每个案例的总监管合规成本。利用这些估算,文章分析了剥离污染工厂后执法行动和合规成本的变化。

(五)电话会议记录

文章从Thomson Reuters’SE数据库中获取自2001年起的电话会议记录。文章使用机器学习算法来识别管理层陈述环节与环境披露相关的语言和相关的语气。文章以此分类来定义两个指示变量:Positive Env. Disclosure,如果公司披露其环境绩效的改善,则等于1。Negative Env. Disclosure,如果公司披露其环境绩效的下降,则其等于1,反之为0。

(六)供应链与合资企业关系

文章考察污染工厂的买卖双方是否有预先存在的业务关系,或在剥离后发展新的业务关系。文章基于供应链关系和合资伙伴关系来衡量商业关系。文章从Factset和Compustat segment数据库中获取供应链关系的数据,从SDC获得合资企业的信息。如果收购方和目标方共享供应链或是合资企业,则两者具有业务关系。

(七)其他公司层面的信息

文章定义了企业组织架构与所有权结构的度量指标,以此作为管理者与外部利益相关者间信息不对称的代理变量,其涵盖三大核心维度:业务复杂度(基于Compustat分部文件获取业务分部数量与运营行业数量)、所有权层级(通过Orbis数据库提取子公司总数与组织层级深度)以及股权集中度(依据13-F申报数据识别大股东持股情况)。最终,文章利用Compustat金融数据库为上市公司构建多维度控制变量,包括现金持有水平、财务杠杆率、托宾Q值(Tobin’s Q)以及资产有形性指标。

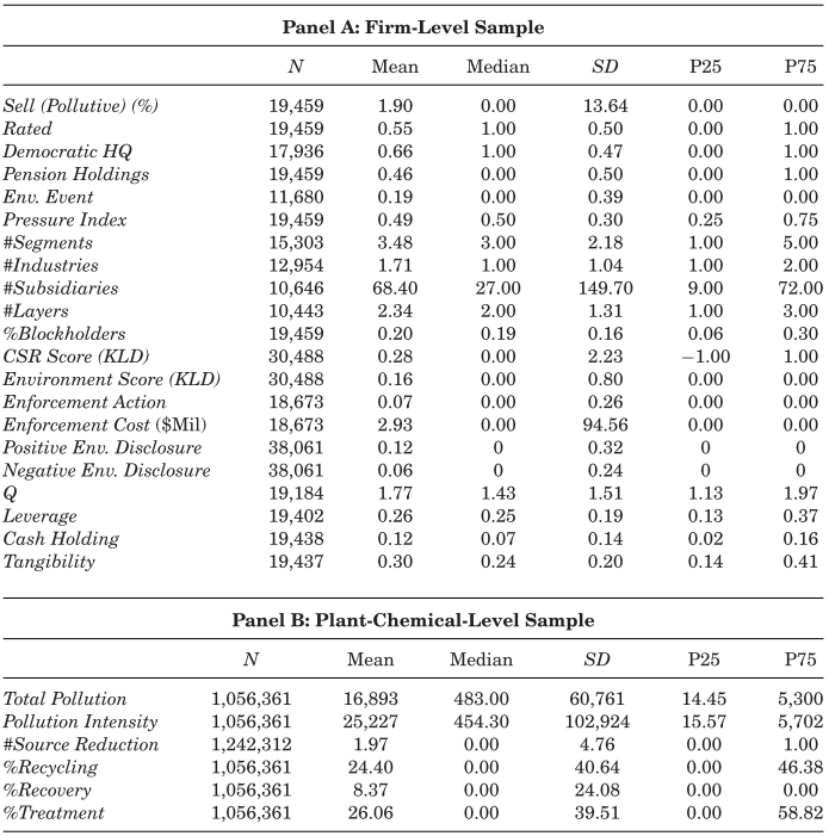

表1呈现了文章所用全部变量的描述性统计量。Panel A 提供了企业-年度样本的描述性统计;Panel B 则展示了工厂-化学品-年度样本维度的统计结果。

表1 描述性统计

二、污染资产的买方和卖方

这部分旨在探究企业剥离污染工厂的动机,并界定污染资产买卖双方的主体特征。实证分析聚焦于环境压力在剥离市场中的作用机制。

(一) 企业对于环境压力的回应

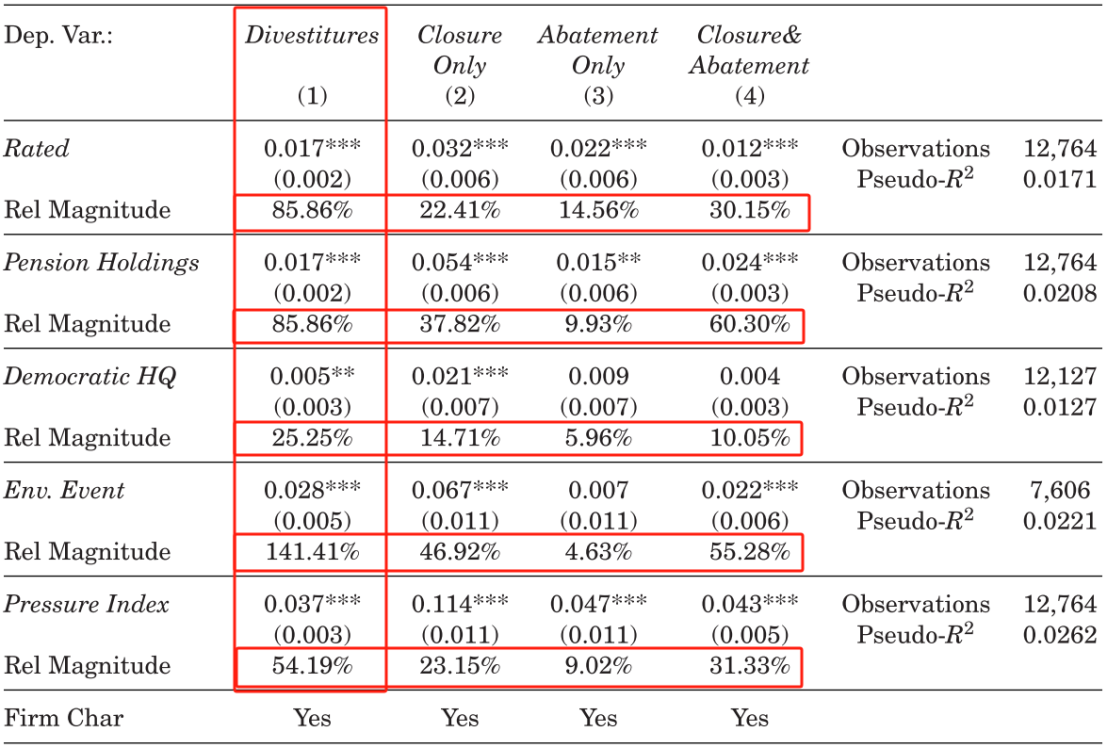

文章通过考察企业对投资者、监管机构及公众环境压力的响应机制,以及剥离策略相对于其他应对方式的重要性来开启实证分析。具体采用多元Logit回归模型,该框架允许企业在面临环境压力时选择以下互斥响应方式:(i)剥离污染工厂,(ii)关闭污染工厂而不剥离或加强污染减排,(iii)加强污染减排而不关闭或剥离,以及(iv)关闭工厂和加强污染减排而不剥离。其中“无行动”作为基准参照组,以此评估剥离策略相对于其他应对方式的相对重要性。为阐明估计结果的经济意义,文章同时报告“经济效应量”(Rel Magnitude)指标。

表2报告了这一分析的结果。首先,剥离污染资产是对每一种环境压力的重大回应。在所有的环境压力测量中,系数估计值总是具有高度的统计显著性。其次,作为对环境压力的回应,剥离污染资产的可能性高于工厂关闭或减排努力,在所有环境压力度量指标下,剥离策略的发生程度(1)均显著高于工厂关停(2)、污染减排(3)以及关停与污染减排联动策略(4)。综上所述,这些发现表明,剥离污染工厂是对环境压力的关键回应。

表2 环境压力下的企业反应

(二) 污染资产的卖家

在证实剥离污染资产(相较于关停工厂、污染减排等其他应对方式)是企业响应环境压力的核心策略后,文章转向剥离市场研究。首先对面临不同环境压力强度的企业进行横截面比较。样本涵盖样本期内持有至少一个TRI(有毒物质排放清单)工厂的上市公司,并排除无污染资产可售的企业。具体回归模型如下:

![]()

其中i代表上市公司,j代表企业所属行业,t代表年度。被解释变量为虚拟变量Divesti,t:若企业i在t年度出售至少一个工厂,则取值为1;核心解释变量 Pressurei,t包含以下五类代理指标:(i) ESG评级虚拟变量(Rated);(ii)投资者绿色偏好(Pension Holdings);(iii)当地居民压力(Democratic HQ);(iv) 环境风险事件虚拟变量(Env. Event);(v) 综合压力指数(Pressure Index,上述指标标准化均值),且控制了广泛的企业特征,并包括行业-年度固定效应。环境压力变量的系数反映了相较于同期同行业企业,目标公司因环境压力而产生的剥离行为差异。标准误在企业层面聚类调整。

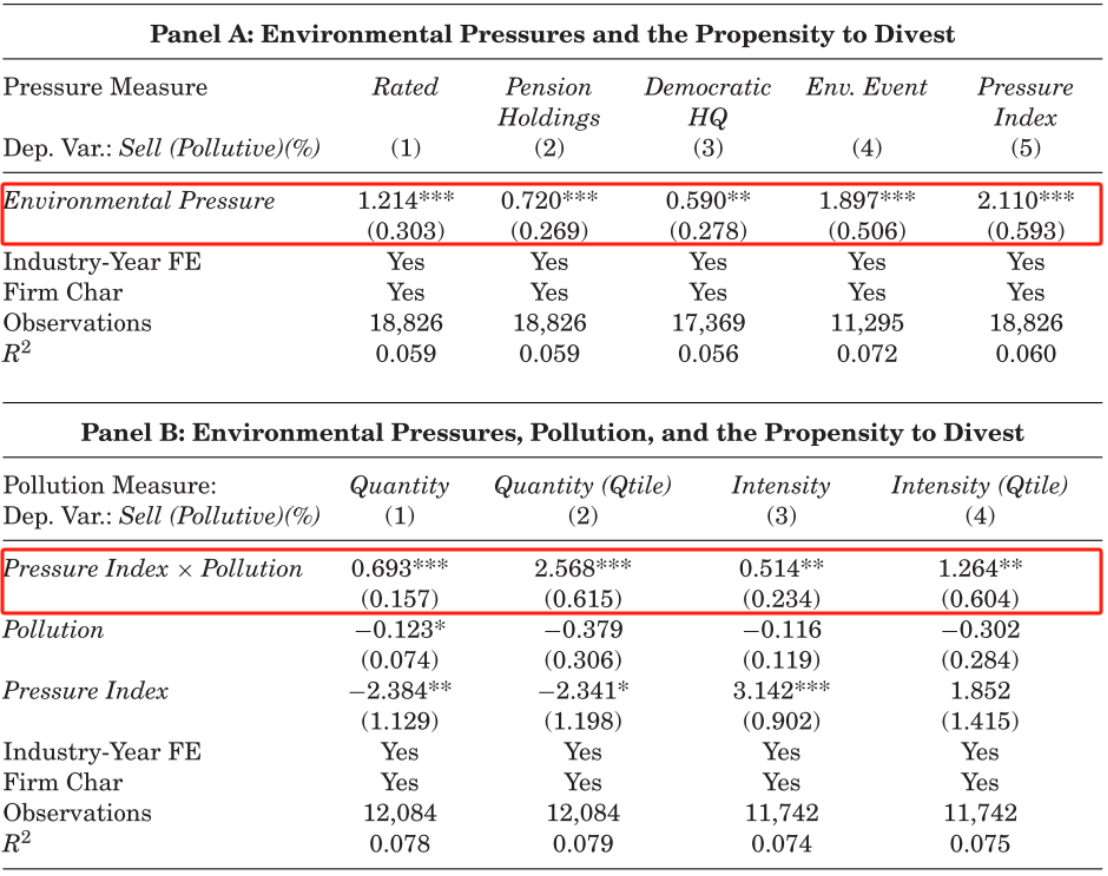

表3的Panel A呈现了回归结果。研究发现所有环境压力度量指标均呈现正向且统计显著的系数,表明环境压力与污染工厂剥离倾向的提升存在正向关系。具体而言:受ESG评级机构覆盖的企业剥离工厂的概率比未覆盖企业高1.2%(1);养老金基金高持仓企业的剥离概率比其他企业高0.7%(2);注册于民主党倾向县的企业剥离概率增幅为0.6%(3);环境风险事件的发生使剥离概率提升2%(4);综合环境压力指数与资产剥离概率也呈正相关(5)。

一个可能的担忧是,环境压力可能与企业层面的其他属性(如运营效率低下)相关,从而通过与环境及污染水平无关的渠道导致资产剥离。文章通过研究污染水平在环境压力下对资产剥离的影响来检验这一可能性。表3的Panel B展示了Pressure Index*Pollution交互项为核心自变量的回归结果,用于解释污染性工厂被撤资的可能性。文章采用污染总量与污染强度(以员工人数标准化的污染量)双重指标度量企业污染水平,并同时采用连续型污染度量与四分位排序分组方法。Panel B结果表明:污染水平显著强化了环境压力对撤资的敏感性。重污染企业在环境压力下剥离污染工厂的可能性显著高于轻污染企业。

表3 环境压力与污染工厂的撤资

同时考虑到许多环境压力的来源不太可能是随机分配的或外生的,文章接下来重点关注环境风险事件的发生。文章认为,虽然企业的环境实践会影响Reprisk环境事件的发生,但这类事件至少在年度频率上不太可能被企业完全预料,因此也不会在事件爆发前的短窗口期内大幅调整运营。基于此,Reprisk事件可被视为环境压力的准外生冲击。

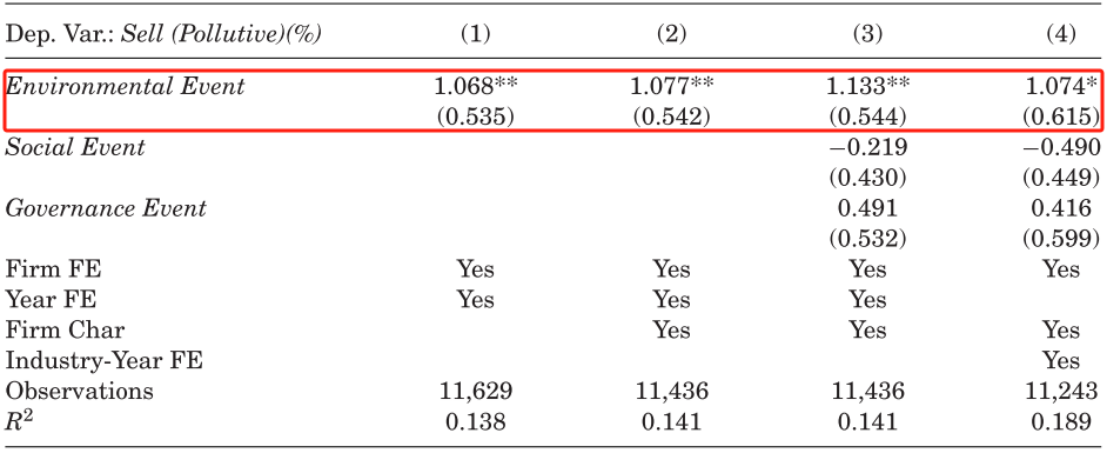

表4展示了以卖方剥离污染工厂可能性为因变量的回归估计结果,其关键自变量是环境风险事件的发生。这些回归包含了公司固定效应。表4的第(1)列和第(2)列显示,发生负面环境风险事件会使公司剥离其污染工厂的可能性提高1.1%。但可能存在这种情况:任何ESG(环境、社会和治理)风险事件,包括那些与环境无关的事件,都可能损害公司的整体声誉和绩效,从而导致剥离行为,而这些剥离行为未必与环境压力或污染有关。于是文章在回归中加入了社会和治理类风险事件的发生情况作为控制变量,第(3)列和第(4)列报告了结果。结果表明社会和治理事件在污染资产剥离中并未发挥作用。环境事件对剥离行为仍然具有显著的正向影响。

表4 环境风险事件与污染工厂的剥离

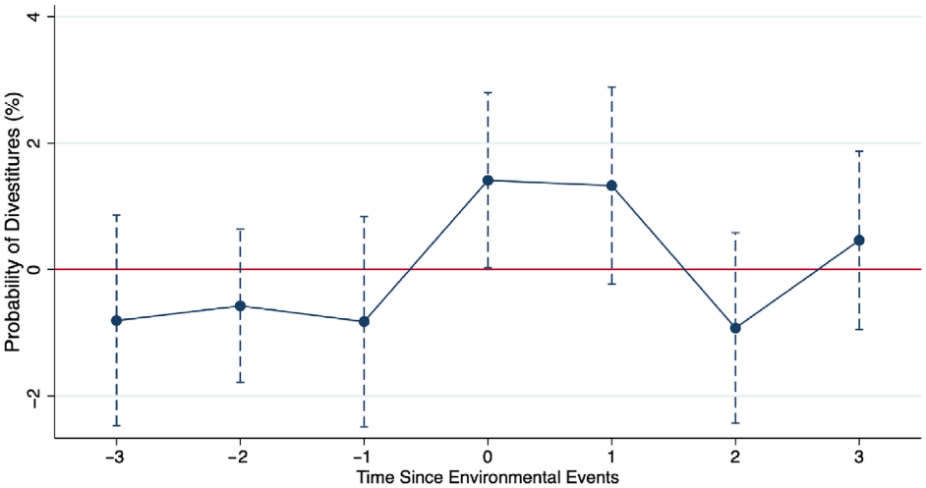

接下来,文章研究了环境风险事件发生前后剥离行为的变化,并检验了是否存在事前趋势的可能性。为此,文章估计了一个动态模型,该模型追踪负面环境事件在事件发生前后每一年对剥离可能性的影响。文章将Sell (Pollutive) 指标对Env.Event(环境事件)与环境事件发生前后若干年的各个虚拟变量之间的交互项进行回归,同时控制了公司固定效应和年份固定效应。

图2展示了结果,在环境事件发生之前,公司的剥离行为没有变化。相反,在此类事件发生之后,剥离的可能性急剧上升,增幅约为1.5%。剥离可能性在事件发生大约两年后回归至事件前水平。总体而言,这些发现表明,环境风险事件对剥离污染工厂的影响是即时、显著的,且剥离行为在事件发生前并未出现变化。

图2 环境风险事件前后污染工厂撤资概率的变化

(三) 污染资产的买家

之前的分析主要关注污染资产的卖方,并表明企业通过剥离污染工厂来应对环境压力。自然会产生两个问题:谁是这些资产的买家,以及他们在经营和拥有污染资产方面是否更具有优势。

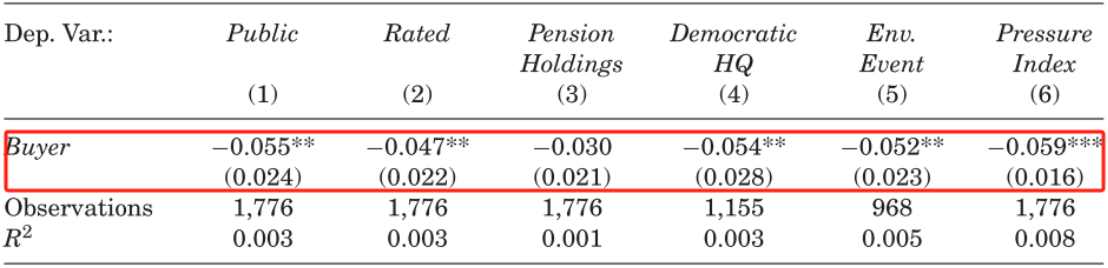

在表5中,文章比较了买方和卖方所面临的环境压力。第(1)列的估计结果表明,与卖方相比,污染工厂的买方是私营企业的可能性高出5.5%。表5的其余部分显示,与卖方相比,污染工厂的买方:被ESG评级机构覆盖的可能性低4.7%(2);拥有高于平均水平的养老基金持股的可能性低3.0%(尽管该差异在常规水平上统计不显著)(3);总部位于倾向共和党的县的可能性高5.4%(4);在交易前经历负面环境事件的可能性低 5.2%(5)。买方的综合环境压力指数比卖方低5.9%(6)。

表5 剥离资产买卖双方的环境压力

综上所述,实证结果表明,面临更强环境压力的企业倾向于将其污染资产出售给面临更弱环境压力的企业。

三、资产剥离前后的污染变化

这部分旨在研究剥离污染工厂是否会影响污染水平。如果环境压力导致资产重新分配给更有能力处理污染的公司,那么剥离工厂的污染水平下降。但这些资产转移也可能反映了卖方的“漂绿”策略,即企业及其管理者在不对污染产生实际影响的情况下,通过剥离污染资产来减轻利益相关者的压力。为了回答这一问题,文章研究了工厂剥离过程中污染水平的变化情况,以及买卖双方的污染水平变化情况。

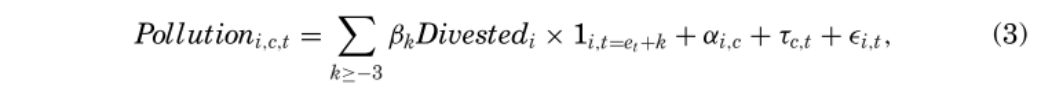

文章通过两种方法进行检验。首先,文章使用广义双重差分(GDID)模型:

![]()

其中:i代表工厂 (plant),c 代表化学品类型 (chemical type),t代表年份 (year)。因变量Pollutioni,c,t代表总污染量、污染强度或污染减排活动的度量指标。对于高度偏态的因变量(如总污染量),文章使用泊松回归(Poisson regressions)(Cohn, Liu, and Wardlaw,2022)。核心解释变量Divested*Post在工厂剥离之后取值为1,在剥离之前或从未被剥离的工厂中取值为0。标准误在工厂层面进行聚类。模型包含工厂-化学品固定效应,化学品-年份固定效应。后面文章还进一步控制了:州-年份和行业-年份固定效应。其次,为应对广义DID中处理时点异质性效应的问题,文章使用堆叠事件回归(stacked event regressions)。文章将每个被出售的工厂与同行业和同州的从未出售的工厂进行匹配。将具有相同事件年份的处理组工厂及其匹配的控制组单元组合在一起,标记为一个“队列”(cohort)。然后,文章将所有这些队列堆叠在一起形成检验样本。

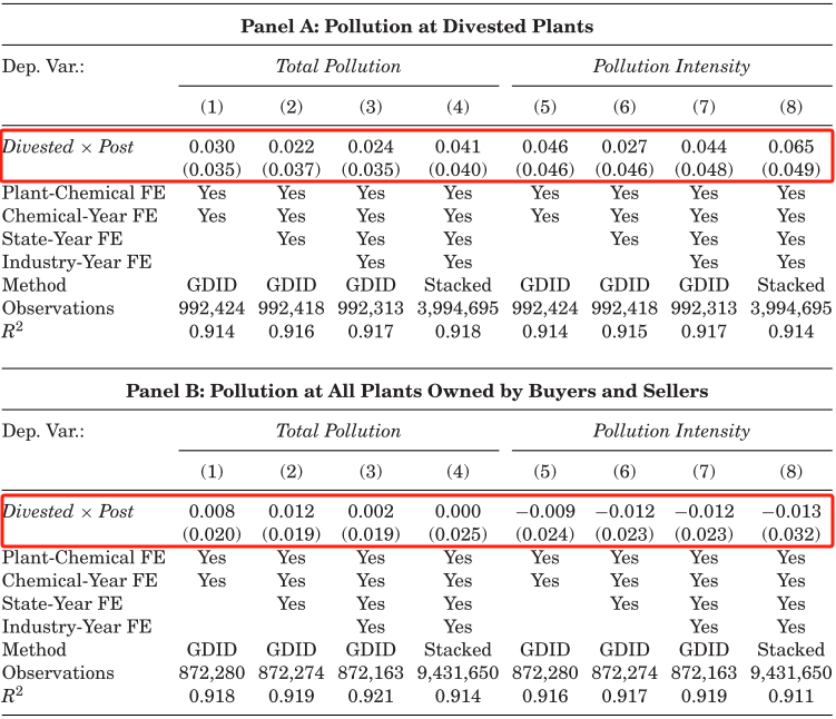

表6的面板A展示了结果。第(1)至(4)列报告了总污染水平的结果,第(5)至(8)列报告了污染强度的结果。交互项Divested*Post的系数估计值在所有设定中均为正数且在统计上不显著,结果均表明,在剥离之后,被出售的工厂相比控制组并未排放更少的污染物。

为探究公司是否选择保留其能够处理的污染工厂,而剥离那些其无法处理但其买方能够处理的污染资产。在表6的面板B中,文章追踪了卖方和买方在资产剥离交易前后(包括被剥离和未被剥离工厂)所有工厂的污染水平总和。当卖方(买方)母公司在某年剥离(收购)至少一家工厂时,Divested为1。以污染水平为因变量,估计Divested*Post的系数。表6面板B表明,买方和卖方的合并污染水平或污染强度在剥离事件后并未下降。

表6 剥离前后污染水平变化

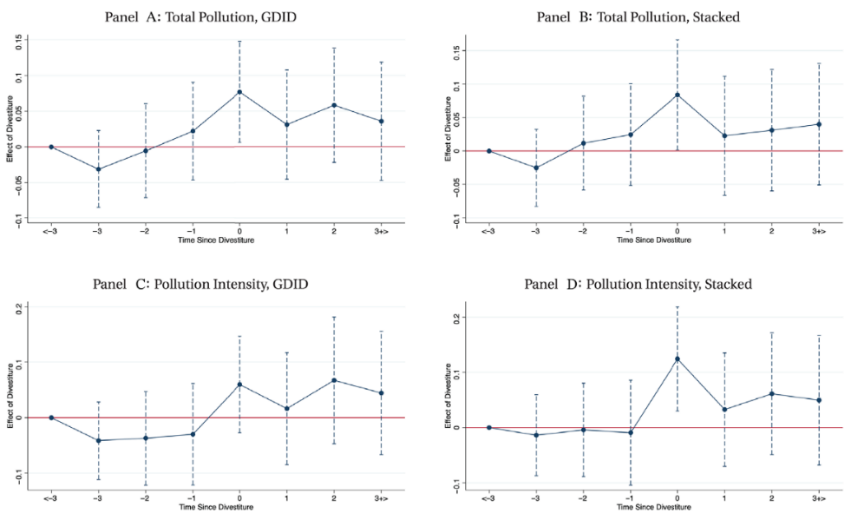

为了进一步探究剥离交易前后的污染水平变化,文章估计了动态回归模型,将Post分解为围绕剥离事件的分年度虚拟变量。

其中,Pollution代表工厂-化学品层面的总污染量或污染强度,k表示距离剥离年份的年数,1i,t=e_t+k代表分年度的事件时间虚拟变量。该回归包含工厂-化学品固定效应、化学品-年份固定效应、州-年份固定效应以及行业-年份固定效应。图3报告了结果。与从未被出售的工厂相比,文章未发现被出售工厂在剥离之前存在显著的污染变化。在剥离之后,排放量暂时性上升,随后回落至事件前水平。这表明剥离并未伴随排放量的减少。

图3 剥离前后的污染水平变化

为进一步解决对选择性偏差和遗漏变量的担忧,图4展示了一个动态回归的估计结果,追踪了准外生的环境风险事件驱动资产剥离交易前后的污染变化,结果表明剥离交易后污染水平未发生明显变化。

图4 环境风险事件驱动的剥离交易前后污染水平的变化。

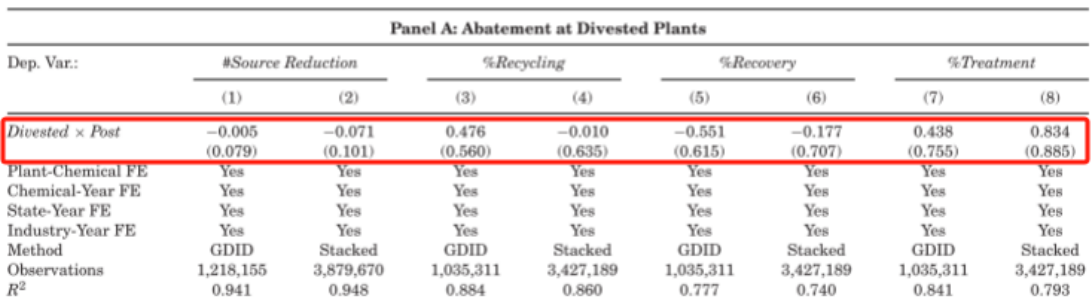

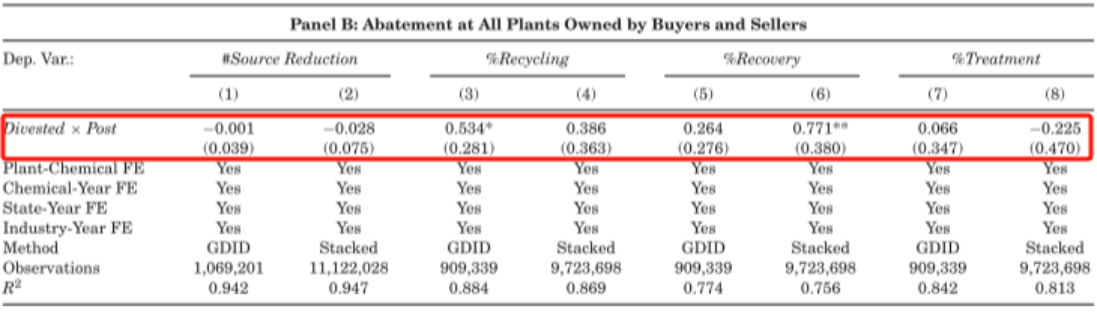

接下来,文章考察被出售工厂的污染治理活动。在表7中,文章检验了年度污染治理力度,包括源头减量和生产后废物管理。面板A考察被剥离工厂与控制组工厂相比,其治理力度的变化。面板B考察买方和卖方所拥有的所有工厂的合并治理力度的变化。所有交互项系数均不显著,表明剥离后,剥离工厂和未剥离工厂的污染减排活动没有显著差异。

表7 被剥离工厂的污染减排活动

总体而言,本部分的证据表明污染工厂的买方维持着与剥离前相似的污染水平。研究结果表明,通常作为对环境压力回应的污染工厂剥离行为,并未对污染水平产生实际影响。

四、战略机制与交易收益

本部分文章探究了污染资产剥离背后的战略机制。首先,文章考察信息成本的作用,将其作为公司管理者与外部利益相关者之间目标不一致的间接代理变量。其次,文章研究资产卖方与其买方之间是否存在业务纽带。这种纽带可以使卖方即使在资产被剥离后,仍能将其保留在其价值链之中。然后,文章通过分析业绩电话会议的文本内容,探究企业如何利用污染工厂的剥离来宣传其环境政策。最后,文章考量交易污染资产带来的收益,包括:ESG评级的提升;环保署(EPA)执法成本的降低;市场对剥离行为的反应。

(一) 信息成本

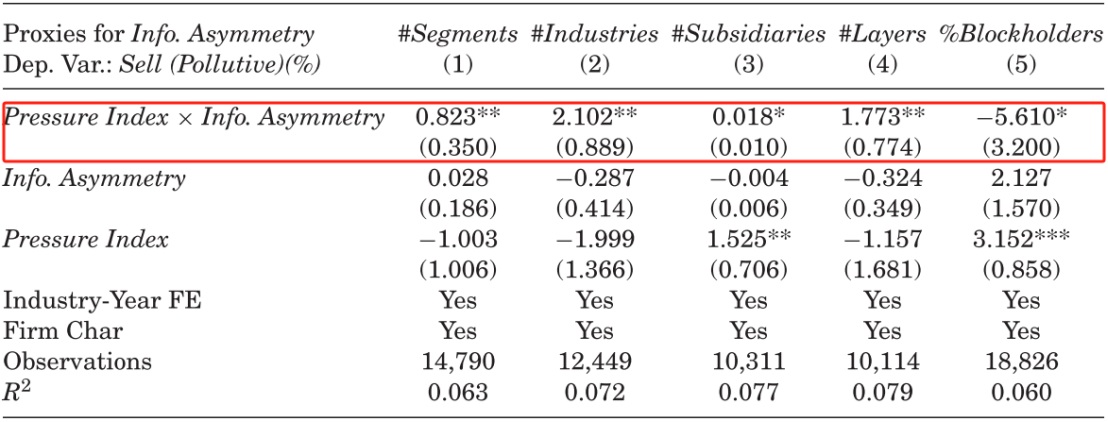

对文章目前研究结果的一种可能解释是:企业通过“漂绿撤资”策略来应对环境压力,即公司及其管理者剥离污染工厂,以减轻环境压力,而不会对污染水平产生任何实际影响。在本小节,文章通过考察信息成本的作用来探究这一解释。信息成本是公司管理者与外部利益相关者之间目标不一致的间接代理变量。为探究信息摩擦的作用,文章利用了企业组织结构和所有权结构的横截面差异。文章认为,更复杂的结构会增加外部人士获取公司信息的成本(Cohen and Lou,2012),包括关于公司剥离政策及其对污染水平影响的信息。文章通过多种方式衡量企业复杂度(firm complexity):(i) 业务分部数量;(ii) 三位数 NAICS 行业数量;(iii) 子公司数量;(iv) 基于公司所有权结构的组织层级数量(Xu and Zwick,2024)。文章还考虑了主要股东(blockholders)的存在。主要股东定义为持有公司至少 5% 股份的机构投资者,被视为外部监督者(Edmans and Holderness,2017)。

在表8中,文章检验了更高的信息成本是否会增加企业通过剥离污染资产来应对环境压力的可能性。具体而言,文章以剥离污染工厂可能性为因变量,关键自变量是压力指数(Pressure Index)与信息不对称(Information Asymmetry)的交互项。估计结果表明:信息成本更高的企业更有可能响应环境压力而剥离污染工厂。在表8的所有设定中,交互项Pressure Index*Information Asymmetry的估计系数在常规水平上均具有统计显著性。

表8 信息成本

此研究结果为“漂绿式撤资”策略提供了间接证据:信息更不透明的企业通过剥离污染工厂,刻意营造公司正在积极改善环境的假象。当外部利益相关者获取企业真实信息的成本越高,这类策略越可能得逞。

(二) 卖方与买方的业务关联

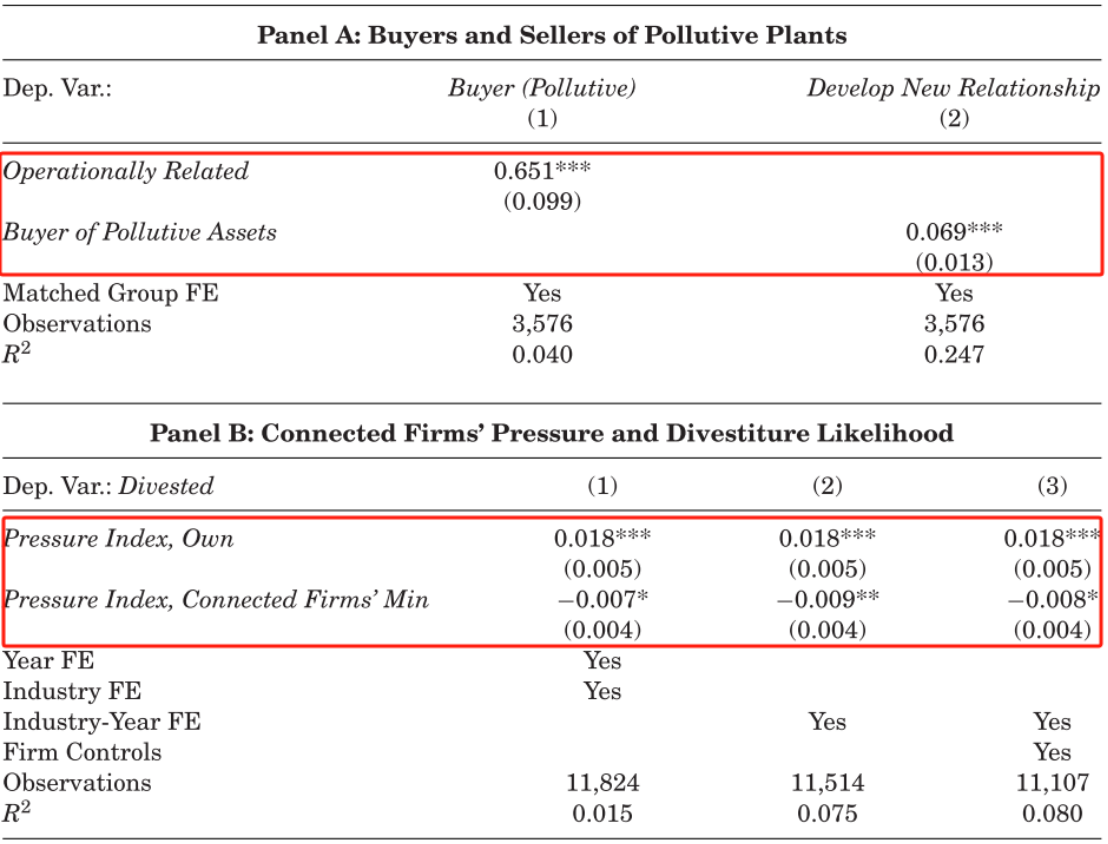

现实案例表明污染资产的剥离交易往往发生在业务相关的企业之间。受这些现实案例的启发,文章检验了那些与卖方存在既有业务联系的企业是否更有可能从卖方手中购买污染工厂。文章考虑两种类型的关系:(i) 客户-供应商关系,以及 (ii) 合资伙伴关系。文章认为,此类关系的存在降低了(卖方)获取工厂产出的摩擦和成本——即使该工厂由另一家母公司运营——从而使得卖方能够维持其当前的运营和生产流程。

文章参考Bena与Li(2014)的匹配方法,对于每笔剥离交易,文章寻找五家“伪买方”(pseudo buyers),即与真实买方处于同一行业的公司。这种匹配方法为每笔交易生成了六对买方-卖方组合,包括真实买方及其对应的五家伪买方。文章将真实买方的Buyer (Pollutive) 指标设为1,伪买方的该指标设为0。接下来,文章考察每一对公司组合在交易发生时是否存在持续的供应链关系,或是否在交易前建立了合资企业。如果满足上述任一条件,该对公司组合的Operationally Related(业务关联)指标设为1。

文章还探究了卖方在交易后是否仍能获取被剥离工厂的产品或服务。具体做法是检验卖方在交易发生后,与真实买方建立新业务关系的可能性是否高于其与伪买方建立新业务关系的可能性。该分析有助于揭示:此次剥离对卖方而言,是代表着实质性的运营或生产变更,还是仅仅反映了公司边界的表面调整,并未带来实质性的运营转变。

表9的面板A报告了此分析的结果。列(1):将Buyer (Pollutive) 指标对Operationally Related(业务关联)指标变量进行回归。回归模型包含匹配组固定效应。结果表明,与无关联的公司相比,业务关联的公司从卖方手中购买污染性工厂的可能性高出65%。列(2)结果显示,在剥离交易之后,卖方与(真实)买方建立业务关系的可能性高出7%。这很可能使得(卖方)买方能够继续使用其剥离的工厂。

表9的面板B中,文章研究了当关联公司面临较弱的环境压力时,向其转移污染资产的可能性是否会增加。文章设计了回归模型,解释剥离污染工厂的可能性(Divested)。关键的自变量是:(i) 焦点公司自身面临的压力指数(Pressure Index, Own),以及 (ii) 其关联公司中最低的压力指数(Pressure Index, Connected Firms’Min)。关联公司指与焦点公司存在供应链或合资关系的公司。表9面板B有两个发现:一剥离的可能性与公司自身的环境压力指数呈正相关关系,这表明当公司面临更强的环境压力时,更有可能剥离污染性工厂。二剥离的可能性与公司关联公司的压力指数呈负相关关系,这表明关联低压力公司会显著增加剥离污染性资产的可能性。

表9 买方与卖方的业务关联

综上所述,本小节的发现与漂绿策略的观点一致。这些发现表明,污染性工厂的剥离反映的是一种公司边界的表面重组(cosmetic redrawing),卖方通过沿着其价值链进行剥离来应对环境压力,同时维持了对已出售工厂的访问/使用权。

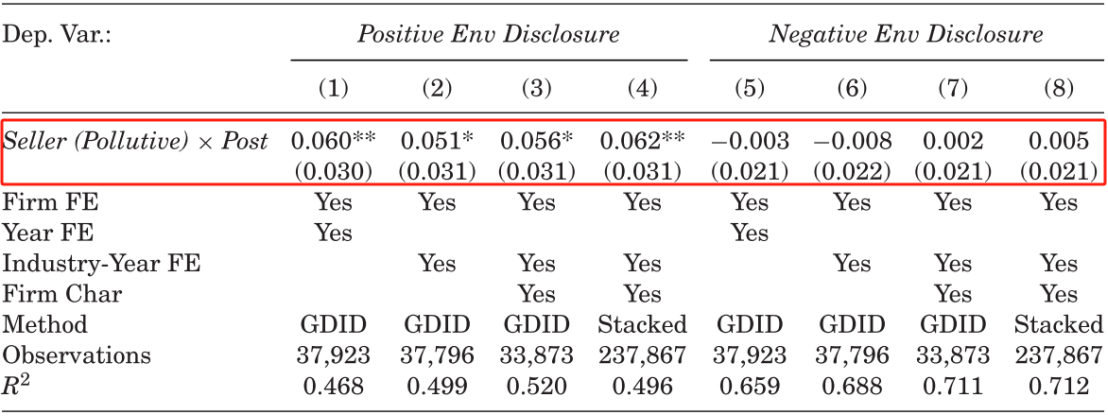

(三) 电话会议的环境信息披露

在本小节中,文章研究企业在剥离(污染资产)后是否会在公开场合宣传其环境方面的付出。文章使用BERT语言模型来分析企业与投资者进行的财报电话会议的文字记录,并基于情感对企业电话会议中的环境披露进行了分类:积极环境披露 (Positive Env. Disclosure):如果公司在电话会议中讨论其环境表现时普遍表达积极情绪,则该指标变量等于1,否则为0。消极环境披露 (Negative Env. Disclosure):如果公司在电话会议中讨论其环境表现时普遍表达消极情绪,则该指标变量等于1,否则为0。具体而言,文章使用以下回归模型:

![]()

其中f代表母公司,t代表年份。因变量Yf,t代表公司在t年电话会议披露(即上述的积极或消极环境披露指标)。变量Seller (Pollutive)f:如果公司f在样本期内剥离了污染工厂,则该指标等于1,否则为0。变量Postf,t:从发生剥离的年份开始,该指标等于1(表示剥离后时期),否则为0。变量Xf,t:代表一组公司特征控制变量,包括公司规模、杠杆率、盈利能力和资产有形性。回归模型包含:公司固定效应、年份固定效应、行业-年份固定效应。

表10报告了结果,样本包含所有至少举行过一次财报电话会议的上市公司-年度观测值。列 (1) 至 (4) 报告了积极环境披露的结果。列 (5) 至 (8) 报告了消极环境披露的结果。结果表明,污染资产的卖方公司更有可能强调其环境绩效的改善。

表10 电话会议的环境信息披露

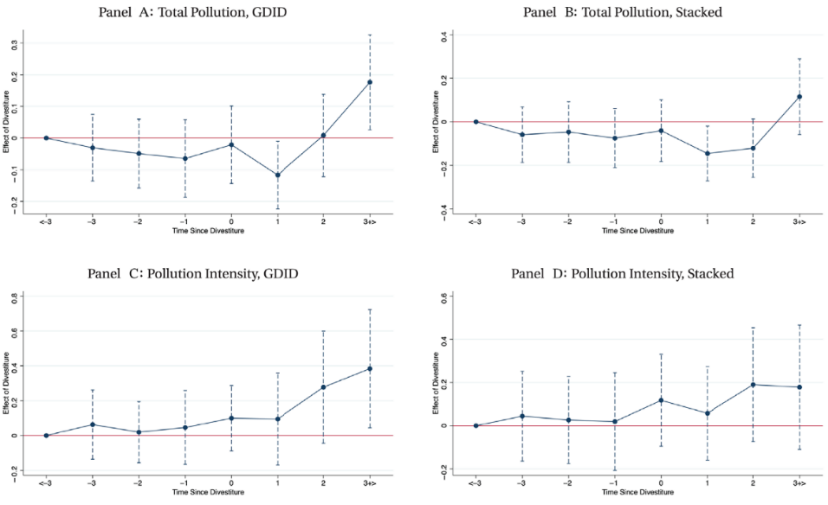

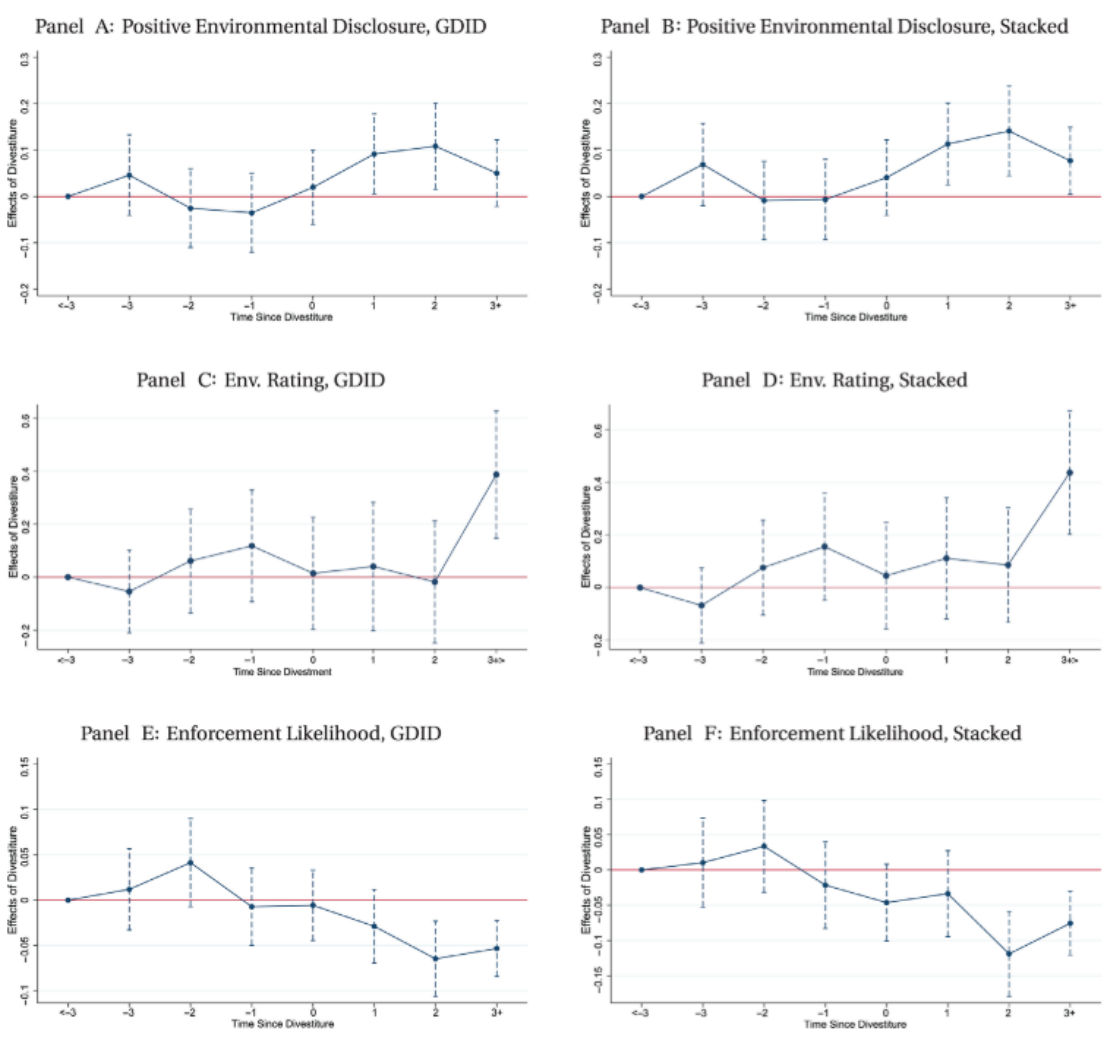

图5的面板A和面板B分别展示了在广义DID和堆叠回归中,积极环境披露的动态效应。该图显示,在剥离之后,积极环境披露的可能性有所增加,且不存在显著的事前趋势(preevent trends)。

图5 环境信息披露、ESG评级与监管执法的动态效应

总体而言,本小节的研究结果表明,污染资产的卖方在随后的电话会议中强调了他们的环境政策。这样做可以强化他们环保的公众形象,尽管资产剥离对污染水平和减排努力的影响不大。

(四) 剥离污染资产的收益

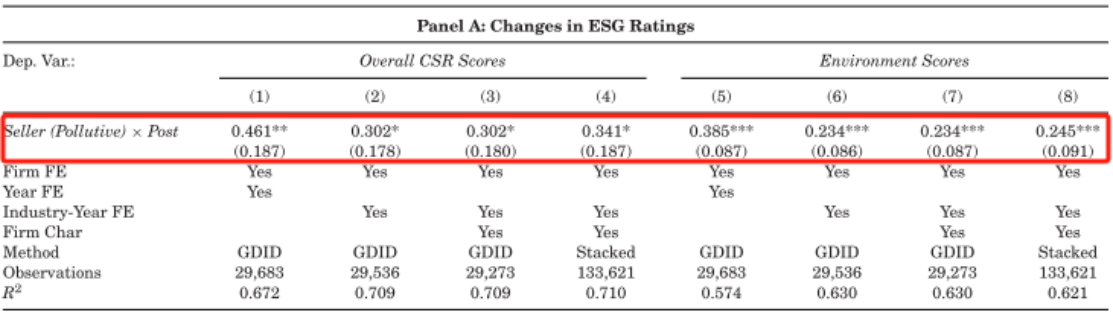

在本小节中,文章探究了剥离(污染资产)带来的收益,重点关注卖方ESG评级的变化以及美国环保署(EPA)监管行动和执法成本的变化。这些分析有助于揭示驱动剥离活动的动机。与电话会议分析类似,文章使用模型(4),比较剥离方与非剥离方在ESG评级以及监管执法行动或成本方面的变化。

表11的面板A报告了污染性资产剥离后卖方ESG评级的变化结果。列 (1) 至 (4) 报告公司整体企业社会责任(CSR)评分的结果。列 (5) 至 (8) 报告其环境单项评分的结果。样本包含所有能从KLD数据库获取ESG评分的公司。研究结果表明剥离污染性工厂的卖方公司在剥离后其ESG评级显著改善。图5的面板C和面板D分别展示了在广义双重差分回归和堆叠回归中,ESG评级的动态效应。该图显示,剥离之后卖方的ESG评级有所上升,且不存在显著的事前趋势。

在表10的面板B中,文章研究剥离污染性资产带来的监管合规成本收益。具体而言,文章分析了剥离污染性厂后,违反EPA规定的可能性以及合规成本的变化。文章使用两个因变量估计模型(4)。列(1)至(4):因变量是一个指示变量,若公司收到EPA的执法行动则为1,否则为0。在此分析中,样本仅包含拥有TRI报告工厂的上市公司(因为非拥有者不受EPA此规管约束)。列(5)至(8):因变量是EPA执法成本的美元金额(Enforcement Cost)。鉴于执法成本呈偏态分布,文章使用泊松回归。在此分析中,样本仅包含至少发生过一次执法行动的公司-年度观测值。结果显示,剥离污染工厂使得卖方收到执法行动的可能性和合规成本显著减少。图5的面板E和面板F展示了在广义双重差分回归和堆叠回归中,合规成本的动态效应。该图显示剥离之后卖方的合规成本有所下降,且不存在显著的事前趋势。

表11 ESG评级变化与合规成本

综上所述,本小节的结果表明,企业通过剥离污染性资产获得了收益。它们既提升了ESG评级,又降低了EPA执法成本。这些结果表明,尽管对污染水平的影响有限,但为应对环境压力而剥离污染性资产带来了可观的收益。

(五) 剥离公告回报

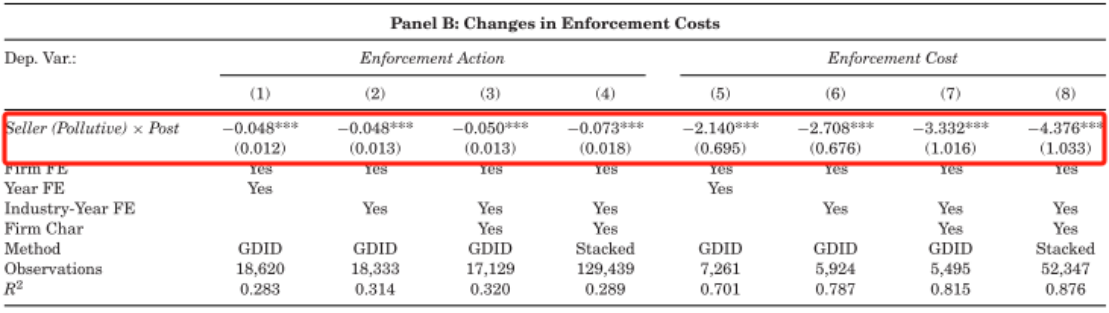

既然卖方从剥离污染资产中获得了诸多收益,随之产生的问题是:股东是否认识到这些收益,并相应调整他们对剥离公司的估值?为了回答这个问题,文章研究了交易公告期累计超额收益(CARs)与被剥离工厂污染程度之间的关系。由于CARs是在交易层面衡量的,文章计算了每笔交易中所有被剥离工厂的总污染量以及污染强度。与之前类似,文章将污染水平按四分位排序,并在控制卖方行业和年份固定效应的前提下,将卖方的CARs对每笔交易的污染四分位进行回归。文章分别基于市场模型和Fama-French三因子模型计算了CARs。

表12报告了结果。在所有异常收益和污染度量指标下,被剥离工厂的污染水平与公告期收益之间存在显著的正相关关系。这些结果与投资者因公司剥离其污染最严重的资产而给予回报的观点一致。

表12 剥离公告回报

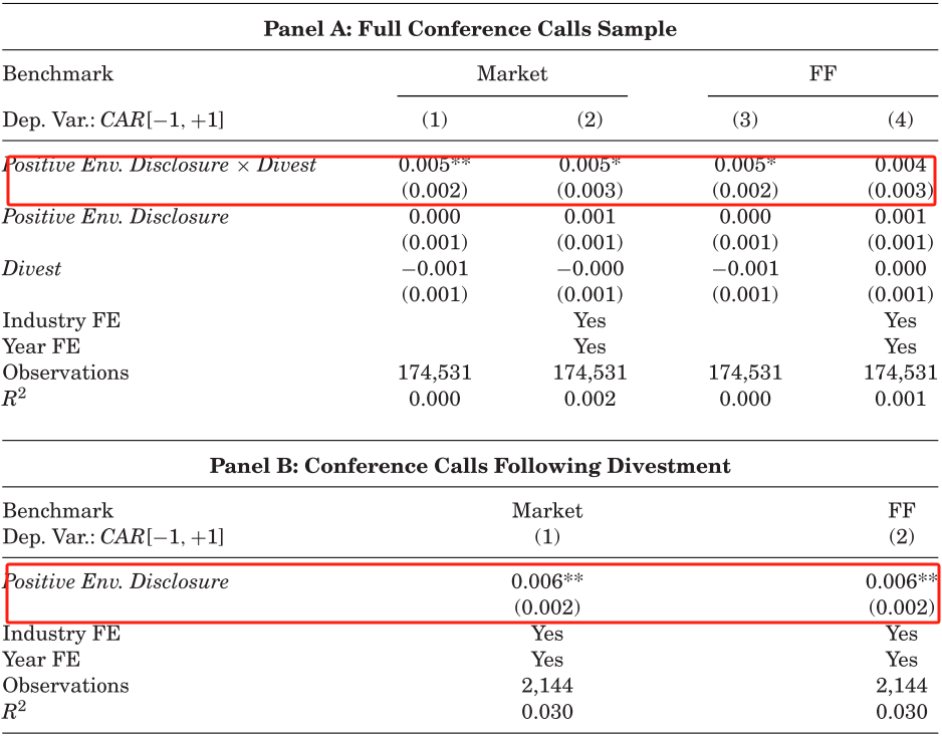

文章还探究了积极环境披露在剥离公告收益中的作用。这些检验旨在探索在剥离污染资产后强调环境绩效的披露策略是否会影响投资者的反应。表13提供了解释财报电话会议公告收益的回归估计结果。在面板A中,样本包含所有财报电话会议,关键的自变量是交互项Positive Env. Disclosure*Divest,它捕捉了当公司在剥离污染性资产后报告积极环境进展时所获得的额外公告收益。估计结果表明,在出售污染性资产后披露环境进展会导致股东价值增加约0.5个百分点。

在面板B中,文章将样本限定在污染性工厂剥离当年及紧随其后一年内举行的财报电话会议。关键的自变量是 Positive Env. Disclosure,它捕捉了当剥离污染工厂的卖方报告积极环境进展时的公告收益差异。结果显示,在剥离污染性工厂之后举行的财报电话会议子样本中,与未宣传此类进展的剥离交易相比,当公司宣传其环境进展时,股权价值额外增加了0.6个百分点。这些结果表明,在剥离污染工厂后宣传公司的环境绩效,是提升股东价值的有效策略。

表13 电话会议公告回报

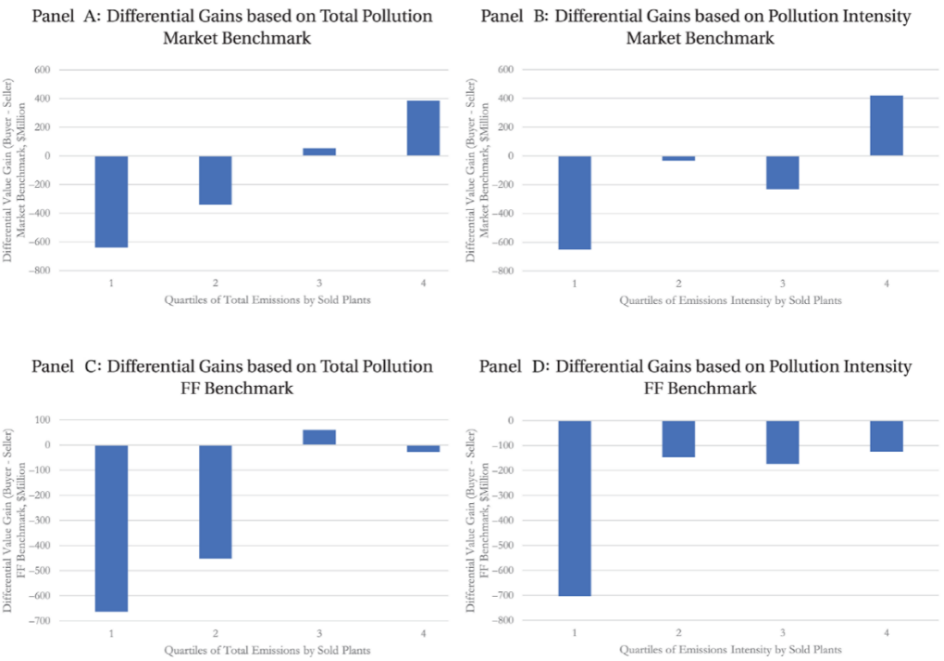

文章还考察了买卖双方之间交易收益的相对分配(relative gains from trade)。文章使用买卖双方在交易公告前后三天窗口期内股权市值变化的差异来衡量资产买方和卖方的相对收益。该指标(即买方相对卖方的市值变化差)的值越高,表明与卖方相比,买方捕获了更高金额的股权价值收益。文章根据剥离工程的总排放量和排放强度将所有剥离交易分为四分位数。图6报告了研究结果。面板A和面板B绘制了基于市场模型的相对交易收益,面板C和面板D则绘制了基于Fama-French三因子模型的相对交易收益。主要结论为:一相对收益(买方-卖方)普遍为负,这表明在交易宣布时,卖方相比买方获得了更高的市值增长。二当出售的资产污染性更强时,相对收益会偏向买方。

图6 剥离资产的相对收益

总体而言,证据表明交易污染性资产能带来显著收益。如果通过实物资产市场对污染资产进行重新配置,能够同时迎合两类投资者,那么这些收益就可能产生:一类是具有较强ESG(环境、社会和治理)偏好的投资者,他们更倾向于绿色资产;另一类是具有较弱ESG偏好的投资者,他们更可能持有棕色资产。

五、稳健性检验

文章通过系统的稳健性检验排除替代性解释并验证核心结论的可靠性。首先,文章针对非污染资产剥离进行对照分析,复制了所有关键测试(包括买卖方环境压力差异、商业联系、环境披露、ESG评级变化等)。结果显示,此前在污染资产剥离中显著的效应(如买方环境压力更低、ESG 评级提升、监管成本下降等)在非污染资产剥离中均不成立,证实了结论的独特性——其仅适用于因环境压力驱动的污染资产剥离,而非一般性资产重组。

针对潜在的理论质疑,文章检验了两种替代解释:

资产过时化假说:若剥离行为源于设备技术淘汰,则被剥离工厂应有更低的生产率增长率和生存率。通过对比剥离前工厂的销售增长率和剥离后的生存率,发现被剥离工厂与未剥离工厂无显著差异,否定了该假说。

创造性破坏假说:若企业通过剥离污染资产投资绿色技术,应伴随新工厂的增加。数据分析表明,污染资产剥离后企业反而减少新工厂收购,且该模式仅存于污染资产样本,进一步排除技术升级驱动的解释。

此外,文章的附录中还补充了方法论层面的检验:检验力度分析证实,模型可检测到污染水平 2%–3% 标准差的微小变化,排除“结果不显著源于检验力度不足”的质疑。模型敏感性测试包括:改用OLS替代泊松回归、聚合工厂层面污染数据(非化学品层面)、采用毒性加权排放指标(RSEI)、纳入金融买家(如私募股权)样本。所有设定下,剥离行为均未导致污染显著减少,核心结论保持稳健。

六、研究结论

文章对工业污染的实物资产市场进行了研究。基于2000年至2020年期间发生的888起污染性工厂剥离交易的样本,深入探讨了污染工厂剥离的决定因素、特征和后果,并提供了几个关键发现:

第一,企业剥离污染工厂是为了回应其利益相关者施加的环境压力。污染性工厂的卖方通常是面临强大环境压力的企业,而买方则往往面临较弱的环境压力。

第二,当企业的组织和所有权结构更为复杂时,它们在环境压力下剥离污染性工厂的可能性更高。这一证据表明信息摩擦在污染工厂剥离中扮演了角色,间接证明了公司管理者与其利益相关者之间存在目标不一致(misalignment)。尽管如此,在剥离污染工厂后,卖方会在与分析师的电话会议中宣传其环境进展。

第三,污染性工厂的买方往往与卖方存在先前的商业联系,或者在工厂剥离后发展出新的联系。这些发现表明,污染性工厂的剥离反映了一种表面上的企业边界重组,卖方通过沿着其价值链进行剥离来应对环境压力,同时维持了对已出售工厂的访问/使用权。

最后,交易污染性资产能带来可观的收益。卖方获得了更高的ESG和环境评级,并消除了其大部分环境监管合规成本。此外,剥离污染更严重的资产时,卖方的公告回报以及买方所获得的相对价值收益也更高。

综上,研究结果表明,监管机构和评级机构会奖励污染性资产的剥离行为,尽管这些剥离仅仅反映了企业边界在表面上的重组,对实际的污染治理努力或整体污染水平并无实质影响,这一证据与“漂绿”策略相一致。因此,文章的发现为实物资产市场在企业漂绿策略中的作用提供了新颖的证据。

Abstract:

We study the asset market for pollutive plants. Firms divest pollutive plants in response to environmental pressures. Buyers are firms facing weaker environmental pressures that have supply chain relationships or joint ventures with the sellers.While pollution levels do not decline following divestitures, sellers highlight their sustainable policies in subsequent conference calls, earn higher returns as they sell more pollutive plants, and benefit from higher Environmental, Social, and Governance (ESG) ratings and lower compliance costs. Overall, the asset market allows firms to redraw their boundaries in a manner perceived as environmentally friendly without real consequences for pollution but with substantial gains from trade.