论文标题:Government Spending and CEO Equity Incentives: Evidence from Changes in U.S. Senate Committee Chairs

中文标题:政府支出与CEO股权激励:来自美国参议院委员会主席变动的证据

原文来源:Jiang, Xuejun, Jeong-Bon Kim, Louise Yi Lu,and Yangxin Yu. 2024.“Government spending and CEO equity incentives: Evidence from changes in US Senate committee chairs.”Journal of Accounting and Public Policy 48 : 107263.

供稿:李晨晴

封面图片来源:Pexels

编者按:文章探讨了政府支出对CEO股权激励的影响,通过利用美国参议院委员会主席变动作为州级联邦政府支出的外生变量来源,发现当某州的参议员成为委员会主席后,总部位于该州的企业会显著降低其CEO基于期权的薪酬的凸性,具体表现为投资组合Vega值的下降。这一效应在对政府的依赖程度较高、业务地理集中度较高,以及本地劳动力市场较为紧张的企业中更为显著。进一步研究发现,面对政府支出的冲击,企业通过减少年度期权授予的CEO Vega值以及降低期权授予的数量和价值,主动调整了CEO的风险承担激励。此外,文章还观察到企业的薪酬结构发生了变化,表现为固定薪资和奖金的增加,同时薪酬期限缩短。最后,文章发现,在政府支出增加后,企业获得了更多的政府采购合同,业绩波动性降低,而那些为CEO提供较低凸性薪酬的企业则表现出更低的研发投资。总体而言,研究结果表明,由于新任委员会主席带来的政府支出正向冲击降低了企业期望的风险承担水平,从而减少了对CEO提供风险承担型股权激励的意愿。

一、研究背景

会计和金融经济学领域的研究者们已经充分认识到激励合同在缓解与风险相关的代理问题方面的重要性。通常,拥有单一类型人力资本的管理者倾向于规避风险。Jensen和Meckling(1976)及其后续研究显示,企业可以通过将管理层薪酬设计为绩效的凸函数(例如通过股票期权)来激励管理层承担风险,因为管理者可以分享收益但不承担全部损失(Myers,1977;Smith和Stulz,1985;Smith和Watts,1992;Core和Guay,1999)。自那时起,越来越多的研究开始关注企业如何设计管理层的凸性薪酬方案。在微观经济层面,实证研究经常将凸性薪酬方案与企业的多种属性联系起来。然而,对于宏观经济因素的作用,了解相对较少,例如政府支出,尽管财政政策对企业的运营环境(如需求和供应条件)有显著影响,这反过来又影响了企业的各种决策(Alesina等,2002;Cohen等,2011)。文章旨在提供大量样本的系统性证据,探讨州级政府支出是否以及如何影响企业层面的CEO股权激励。具体而言,文章利用美国参议院委员会主席的变动作为州级联邦政府支出的外生变量来源,分析了政府支出与CEO基于期权的薪酬凸性(即CEO财富对股票回报波动率的敏感性,以CEO投资组合Vega值衡量)之间的关系。鉴于许多发达经济体在新冠疫情期间大幅增加了政府支出,文章的实证证据具有时效性,并有助于更好地理解公共部门支出与私营部门风险承担激励之间的关系。

经济学领域的大量研究表明,政治家往往倾向于维护其所在州的利益,而一个州的政治代表水平在决定联邦资金如何分配至该州方面起着关键作用(例如,Crain和Tollison,1977,1981;Kiel和McKenzie,1983;Atlas等,1995;Hoover和Pecorino,2005;Aghion等,2009)。具体而言,文献指出,当某位参议员成为重要委员会的主席时,其所在州获得的政府资金流量会显著增加,这些资金通常以专项拨款、采购合同和补助的形式分配(Cohen等,2011;Kong,2020)。在文章中,文章借鉴了这些先前的研究,利用美国参议院重要委员会主席任命这一政治冲击,来探讨政府支出的影响。

利用参议员晋升为重要委员会主席这一事件,可以有效解决内生性问题。首先,政府支出的增加源于联邦政府,参议员利用其在委员会中的权力地位,将联邦资金引导至其所在州。因此,拥有更多委员会权力的参议员能够更好地为本州争取资金。其次,委员会主席的继任制度主要遵循资历原则(Roberts,1990)。这意味着主席的变动通常是由于现任主席的辞职(或选举失利)或国会政党控制权的更迭。这些变动几乎完全取决于其他州的政治环境。事实上,主席更替往往发生在晋升主席甚至未面临选举的年份(例如,由于现任主席的死亡、退休或选举失利,考虑到交错选举制度)(Cohen和Malloy,2016)。因此,参议员晋升为重要委员会主席这一事件,不太可能与所在州的经济状况或州内企业的投资和运营活动相关。这种独立性为联邦资金流向其所在州创造了一个合理的外生正向冲击(简称为“资历冲击”)。

文章认为,由资历冲击引发的政府支出可能会改变企业的最优风险承担水平,从而影响对CEO风险承担激励的提供,原因如下。首先,政府支出的增加会对劳动力市场产生两方面影响。一方面,政府支出增加了政府转移支付,这可能会提高劳动者的感知财富,使其更倾向于将时间分配至休闲活动(Baxter和King,1993;Finn,1998;Ardagna,2001;Alesina等,2002;Cohen等,2011;Kim和Nguyen,2020)。另一方面,政府雇佣的增加会直接与私营企业竞争有限的劳动力供给。这两种情况都会减少企业可获得的劳动力供给,并推高企业为吸引或留住员工而必须支付的工资。劳动力成本的上升会增加生产成本,降低包括高风险投资在内的新投资的预期回报(Griliches,1990;Coles等,2006;Barlevy,2007)。

其次,政府支出的增加会提高对常规商品的总需求,但这种需求增长未必延伸至由创新等高风险活动产生的新产品。因此,企业将资源转向这些高风险投资的成本可能较高,因为这些投资通常需要较长时间才能产生回报,且收益具有不确定性。将资源分配给高风险活动会限制企业用于即时生产或销售的资源,而这些资源本可以提供即时的财务回报(Cooper和Haltiwanger,1993;Caballero和Hammour,1996;Aghion和Saint-Paul,1998;Ouyang,2011)。此外,在政府需要高风险投资产品的场景中,政府支出的增加可能会导致生产从企业向政府转移(例如,Kong,2020)。

如果政府支出降低了生产效率和劳动力可得性,从而减少了包括高风险投资在内的未来投资的盈利能力,同时还增加了追求此类高风险新投资的机会成本,那么股东可能更不愿意为特别高风险的投资提供资金。Cohen等(2011)的研究提供了支持性证据,表明在政府支出增加的背景下,公共部门挤出了私营企业的投资机会,导致资本生产率下降;这使得私营企业减少创新活动,并将更多收益分配给股东。先前的研究表明,企业会根据投资需求的变化调整CEO的股权激励(Bizjak等,1993;Coles等,2006;Gormley等,2013;Chen等,2022b)。鉴于风险承担意愿的下降,董事会不再需要为风险厌恶的管理者提供过多的凸性薪酬激励。

然而,这一预测可能并不成立。首先,根据凯恩斯经济学理论,财政扩张(例如通过增加政府支出而非提高税收或利率来融资)可能会刺激需求(例如,Finn,1998)。这反过来可能有助于企业增加投资和产出,从而鼓励更大的风险承担。其次,晋升为政治委员会主席可能意味着政治关系的建立,这可能为企业带来某些优势(例如政府合同、安全网、企业救助、在危机时期的政府干预)(Faccio等,2006;Goldman等,2008;Duchin和Sosyura,2009),从而促进风险承担(例如,Kostovetsky,2015;Yue等,2022)。因此,位于重要政治家所在州的企业可能认为,即使风险承担失败,这些政治家也会拯救它们。因此,这些企业可能会增加CEO的凸性薪酬激励,以促使CEO投资于风险更高的项目。

文章在以下三个方面对文献做出了贡献。第一,文章探讨了政府支出此前未被研究的影响。大量经济学文献研究了政府支出对宏观经济因素(如消费、就业和国民产出)的影响。并且,先前的研究发现,政府支出冲击会通过将劳动力资源转移至公共部门,从而提高实际工资并降低私营部门的劳动生产率和劳动力供给(例如,Finn,1998;Ardagna,2001;Alesina等,2002;Cohen等,2011;Kong,2020;Kim和Nguyen,2020)。文章通过聚焦于CEO激励性薪酬合同的结构,进一步扩展了这一研究领域。

第二,文章为高管薪酬文献中关于高管绩效薪酬敏感性的研究提供了新的视角。先前的研究将企业特定因素和市场整体因素(特别是风险因素)与管理者激励性薪酬合同设计联系起来。与先前在微观经济层面探讨激励性薪酬决定因素的研究不同,文章聚焦于一个可能超出管理者控制范围的外生宏观经济因素。研究发现,当企业总部所在州的政府支出增加时,企业会通过削减激励性薪酬来促使CEO承担风险较低的项目。

第三,先前的研究表明,由于薪酬凸性与风险之间可能存在内生性,难以厘清基于期权的激励与企业风险承担之间的关系(例如,Coles等,2006)。先前的研究利用监管和法律变化(例如,Hayes等,2012;Cohen、Daniel和Naveen,2013;De等,2017;Yang等,2020;Chen等,2022a)来克服识别挑战。文章的分析利用了企业总部所在州政府支出的外生冲击引发的企业风险承担意愿的变化,这些冲击不太可能由管理者控制。

二、相关文献与假设

(一)政府支出冲击

理解政府支出对私营部门的影响一直是学术界关注的重要议题。经济理论表明,政府支出可以通过多种渠道传导至私营部门,包括利率、税收和劳动力市场(例如,Buiter,1977;Baxter和King,1993;Finn,1998;Ardagna,2001;Alesina等,2002)。这是因为政府支出通常通过借款和/或税收来融资。借款增加会提高贷款需求,从而导致利率上升,迫使私营部门减少投资(Buiter,1977)。更高的税收则会削弱个人工作和投资的积极性,导致投资和消费下降,进而降低乘数效应(Baxter和King,1993)。此外,政府支出的增加可能会提高政府对劳动力的需求(Finn,1998),从而导致劳动力从私营部门重新分配到公共部门,造成私营部门就业和边际生产率的下降。政府就业的增加提高了在公共部门找到工作的概率,而政府工资的增长则提高了公共部门工人的收入;这会推高实际工资并降低私营部门的利润,从而抑制私营部门的投资(Finn,1998;Ardagna,2001;Alesina等,2002)。

与这一观点一致,先前的研究发现,政府支出的意外变化(如军事支出冲击和税收冲击)对宏观经济表现指标(如GDP、总投资和失业率)具有显著影响(例如,Rotemberg和Woodford,1992;Alesina等,2002;Blanchard和Perotti,2002;Ramey,2011;Serrato和Wingender,2014;Kim和Nguyen,2020)。例如,Blanchard和Perotti(2002)表明,政府支出的增加会减少总投资支出。Alesina等(2002)发现,政府支出(尤其是其工资部分)对企业投资具有显著的负面影响,这表明政府就业的增加会对私营企业的工资水平造成压力。Serrato和Wingender(2014)发现,随着政府支出的增加,对提供公共服务的本地劳动力的需求也随之增加。换句话说,政府支出冲击会同时改变本地劳动力的需求和供给。与此相关,Kim和Nguyen(2020)发现,正向的政府支出冲击会减少企业招聘并降低劳动力向私营部门的流动。

聚焦于与州内经济事件和活动无关的政府支出冲击,Cohen等(2011)和Kong(2020)的研究表明,政府支出冲击可能导致企业缩减开支、降低创新产出并增加股东分红。文章扩展了这些研究,探讨了政府支出的一个此前未被研究的后果,研究了企业是否会以及如何通过调整管理层股权激励来应对政府支出冲击。

(二)CEO股权激励

标准委托-代理模型(Principal-Agent Model)指出,企业设计激励合同是为了促使管理者按照股东利益行事(Jensen和Meckling,1976;Holmstrom,1979;Shavell,1979)。具体而言,由于管理者的人力资本与企业高度绑定,他们往往比外部股东更加缺乏风险分散的能力。因此,管理者可能会放弃那些风险较高但净现值为正的项目,而这些项目实际上可能为股东带来收益(Smith和Stulz,1985)。研究发现,企业可以通过将管理者的薪酬设计为公司业绩的凸函数(convex function),并管理股价(公司业绩的代理变量)与管理者财富之间的凸性关系,来缓解这种与风险相关的代理问题(例如,Smith和Stulz,1985;Hirshleifer和Suh,1992;Guay,1999;Coles et al.,2006;Bettis et al.,2018)。例如,Guay(1999)发现,企业股票回报的波动性与CEO薪酬的凸性呈正相关,这表明凸性激励方案会影响CEO在投资和融资方面的决策。类似地,Coles et al.(2006)发现,具有更高凸性薪酬的企业更倾向于承担风险,包括增加研发投入、减少固定资产投入以及提高财务杠杆。Bettis et al.(2018)进一步表明,薪酬凸性与企业风险之间的正相关关系不受股票期权会计成本(FASB ASC Section 718)外生性增加的影响。此外,Rajgopal和Shevlin(2002)以石油和天然气生产商为样本,发现CEO期权价值对股票回报波动性的敏感性与企业未来的勘探风险承担行为呈正相关。Rego和Wilson(2012)则聚焦于企业的税收政策,发现CEO的风险承担激励与企业的实际现金税率呈负相关,这表明企业通过风险承担激励鼓励CEO采取更具风险的税务策略。

先前的研究探讨了高管薪酬凸性(convexity)的多种决定因素。例如,Cohen et al.(2013)发现,在2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(SOX)通过后,授予CEO的基于激励的薪酬显著下降。这一现象归因于SOX增加了董事的法律和政治风险,使得企业更倾向于选择低风险项目而非高风险项目。Gormley et al.(2013)发现,当企业面临的法律责任风险增加时,会降低管理者的薪酬凸性(vega)。De Angelis et al.(2017)则发现,在《SHO条例试点计划》(Regulation SHO Pilot Program)期间,卖空限制的解除增加了薪酬凸性。他们认为,卖空成本下降可能导致股价下跌,从而促使管理者避免高风险项目。Chen et al.(2019)指出,随着信用违约互换(CDS)交易的引入,债权人监督减少,企业因此增加了管理者的激励薪酬,以鼓励更多的风险承担行为。Yang et al.(2020)利用1999年美国第九巡回上诉法院裁决后诉讼威胁的外生性下降,发现总部位于第九巡回法院所在州的企业在裁决后降低了CEO股权组合的凸性。Chen et al.(2022)则利用《不可避免披露原则》(Inevitable Disclosure Doctrine,IDD)在不同州的逐步采纳作为外生性限制外部就业机会的工具,发现IDD采纳后,薪酬凸性显著增加。

总体而言,这些研究表明,企业和市场特征的变化会促使企业调整管理者的激励薪酬,从而通过设计凸性薪酬结构,引导管理者承担适当的风险,并实施具有最优风险水平的财务和投资政策。文章探讨了一个影响CEO股权激励的重要宏观经济因素——由政府支出变化引起的外生性冲击,特别是由资历冲击(seniority shocks)驱动的政府支出变化。

(三)政府支出冲击与CEO股权激励之间的关系

文章提出,政府支出可能通过两种途径改变企业的最优风险承担水平。首先,政府支出增加了公共部门的转移支付和就业机会,从而减少了私营部门的劳动力供给。具体而言,由于政府支出的增加往往源于某州参议员利用其在国会委员会中的权力,将资金从其他州转移至其所在州,这种转移支付可能被受益人视为“免费”资源(Cohen et al., 2011)。因此,包括劳动力在内的个体可能感知到财富增加,从而将更多时间分配给休闲活动,这增加了员工离职的可能性。例如,政府在公共产品和服务上的支出可能使休闲时间更具吸引力。此外,社会福利计划和失业救济金通过提供安全网,影响个体在工作与不工作之间的权衡。此外,政府支出增加了对公务员的招聘,从而与私营企业争夺熟练劳动力,减少了企业可用的劳动力池(Finn,1998;Ardagna,2001;Alesina et al.,2002)。这是因为原本可能用于私营部门生产商品和服务的劳动力被政府雇佣或转向休闲活动。由于一个州的劳动力供给大多缺乏弹性(Almazan et al.,2007),政府就业需求的增加以及向休闲活动的转移使得私营企业更难竞争稀缺且熟练的劳动力(Ardagna,2001;Cohen et al.,2011;Serrato 和Wingender,2014;Kim 和Nguyen,2020)。例如,Serrato和Wingender(2014)发现,政府支出的增加可能导致对本地劳动力的需求上升,以提供公共服务。Kim和Nguyen(2020)发现,政府支出冲击减少了企业的招聘以及工人从公共部门向私营部门的流动。休闲活动和政府招聘都可能对企业的劳动力成本产生上行压力,并影响企业的生产成本。在工会化劳动力市场的背景下,Ardagna(2001)表明,政府就业或政府工资的增加会推高实际工资并抑制私营部门的投资。先前的研究表明,企业的最优投资政策依赖于一般人力资本和企业特定人力资本等基本要素(Griliches,1990;Coles et al.,2006;Barlevy,2007)。由于政府支出冲击减少了私营部门的劳动力供给,并可能增加招聘和留住员工的成本,这降低了包括高风险投资在内的新投资的预期收益,因为这些投资在生产过程中需要劳动力。

其次,政府支出的增加可能提升对传统商品生产的总需求,而这种需求并不一定局限于高风险投资所产生的新产品。因此,企业将资源分配到高风险投资中的成本会增加,因为风险承担(如创新)通常需要较长时间才能实现,且其回报具有不确定性。如果企业选择将资源用于风险承担,它们将不得不放弃那些本可用于即时生产或销售的资源(Cooper和Haltiwanger,1993;Caballero和Hammour,1996;Aghion和Saint-Paul,1998;Ouyang,2011)。一个典型的例子是研发(R&D)投资,虽然这对长期生产率提升至关重要,但会分流当前生产的资源。研发的结果具有不确定性,其收益可能需要较长时间才能显现,在此期间当前生产可能会受到抑制。与企业高风险投资机会成本增加相一致,Ouyang(2011)研究表明,正面的需求冲击会导致行业层面研发支出的减少。类似地,Kong(2020)发现,在政府支出冲击后,企业的专利数量、专利引用次数以及研发支出均有所减少,而销售增长率和资产回报率(ROA)则有所上升。在政府需要高风险投资产品的特定情况下,政府支出的增加可能导致生产从企业向政府转移。

综上所述,文章认为政府支出的正向冲击会减少劳动力供给,从而提高劳动力成本并抑制企业的生产率。这降低了包括高风险投资在内的未来投资的盈利能力。此外,这种支出冲击会增加机会成本,使得高风险的新投资变得不那么理想。因此,股东将更不愿意为特别高风险的投资提供资金。Cohen et al.(2011)通过研究表明,随着上市公司挤占其他企业的投资机会,资本生产率下降,导致企业减少创新并将更多资金分配给股东,进一步证实了这一观点。

先前的研究表明,企业会根据理想投资的变化调整CEO的股权激励(Bizjak et al.,1993;Coles et al.,2006;Gormley et al.,2013;Chen et al.,2022)。例如,Gormley et al.(2013)指出,当员工暴露于致癌物质的风险增加时,企业更倾向于将未使用的资金返还给股东,而不是用于新投资;因此,企业不再需要为风险厌恶的管理者提供高凸性的薪酬以激励其承担高风险投资。因此,文章预期,在政府支出冲击导致企业减少高风险投资需求的情况下,这些企业将不再需要提供高凸性薪酬来激励CEO承担高风险项目。为了系统性地验证这一预测,文章提出并检验以下以替代形式陈述的假设:

假设:在其他条件不变的情况下,当某州参议员晋升为重要委员会主席后,总部位于该州的企业的CEO薪酬凸性将下降。

在政府支出冲击后,企业可能通过增加CEO薪酬凸性来激励其投资于更高风险的项目,原因如下:首先,凯恩斯主义经济理论认为,财政扩张(如政府支出增加,而非通过提高税收或利率)能够刺激需求,并帮助企业增加投资和产出,从而鼓励更多的风险承担行为(例如,Finn, 1998)。其次,政治职位的晋升可能意味着政治关联的建立,这为企业带来某些优势,包括获得利润丰厚的政府合同(Goldman et al.,2008)、在经济困境中获得政府救助和干预(Faccio et al.,2006;Duchin和Sosyura,2009)。这些优势可以作为一种安全网,保护企业免受潜在的下行风险,从而促进风险承担行为。与此一致,Kostovetsky(2015)发现,拥有美国参议院银行、住房和城市事务委员会成员的州的企业具有更高的杠杆率和波动性。类似地,Yue et al.(2022)发现,拥有参议院银行委员会代表的州的银行倾向于掩盖其风险较高的行为。在这种情况下,由于下行风险得到缓解,企业可能更有动力鼓励CEO承担风险。因此,企业可能会为CEO提供高凸性薪酬,以激励其从事高风险项目。

三、实证设计与样本构建

(一)样本构建

文章从多个来源收集数据。文章使用标准普尔的ExecuComp数据库来识别1992年至2018年间企业的CEO。文章分别从Compustat、CRSP和ExecuComp获取必要的财务数据、股票交易数据和高管薪酬数据。为了计算薪酬凸性,文章还从美联储获取基于国债的无风险利率,并从美国劳工统计局获取所有城市消费者的消费者价格指数(CPI-U)。为了识别美国参议院委员会多数党主席,文章从Charles Stewart的国会数据页面收集国会委员会成员信息。最后,为了将企业历史总部所在地与参议员所在州进行匹配,文章从Bill McDonald的网站收集企业历史总部所在地数据。根据先前的研究(例如,Coles et al.,2006;Low, 2009; Armstrong和Vashishtha,2012),文章排除了金融企业(SIC代码:6000–6999)和公用事业企业(SIC代码:4900–4999)。文章要求每个企业年度观察值均具备上述来源的必要数据,以计算研究变量。最终样本包含20578个企业年度观察值。

(二)薪酬凸性的测度

与先前研究一致(例如,Core和Guay,2002;Coles et al.,2006;Coles et al.,2013;Bettis et al.,2018),文章使用Vega作为薪酬凸性的代理变量。具体而言,文章将Vega定义为公司股票收益年化标准差每增加0.01时,CEO财富的美元价值变化。先前研究表明,Vega反映了管理者投资于高风险项目的激励;具有更高Vega的薪酬方案与实施风险更高的政策选择相关(例如,Coles et al.,2006)。

文章遵循Guay(1999)、Core 和 Guay(2002)以及Coles et al.(2013)的方法计算Vega。具体而言,文章采用Black 和 Scholes(1973)期权定价模型,并根据Merton(1973)的修正模型以考虑股息支付。根据Guay(1999)和Coles et al.(2013),文章使用期权投资组合的Vega来衡量权益投资组合的总Vega。Vega以百万美元为单位表示,与Coles et al.(2006)和Bettis et al.(2018)一致,并使用年度平均消费者价格指数(CPI-U)进行通胀调整,与Gormley et al.(2013)一致

(三)政府支出冲击的衡量

文章使用一个指示变量来衡量政府支出冲击,该变量在某一州的参议员成为美国参议院重要委员会主席时取值为1。为此,文章分别采用Cohen et al.(2011)和Snyder和Welch(2017)开发的两种替代方法对冲击进行编码。这两种方法在编码选择上存在三个主要差异。首先,Cohen et al.(2011)的编码方法是,当某一州的参议员首次成为重要参议院委员会的主席(而非该委员会的少数党资深成员)时,视为一次政府支出冲击。如果该州的参议员已经是重要委员会的主席,则不再视为第二次冲击。而Snyder和Welch(2017)的编码方法是,当某一州的参议员成为重要委员会的主席时,即视为一次冲击。其次,Cohen et al.(2011)将冲击的持续时间设定为参议员任期内的六年(从参议员晋升的年份开始),而Snyder和Welch(2017)则将冲击的持续时间设定为参议员实际担任重要委员会主席的任期。第三,Cohen et al.(2011)仅将冲击应用于在参议员晋升年份已经存在的企业,而Snyder和Welch(2017)则将冲击应用于该州所有年份的企业。

根据先前研究(Cohen et al.,2011;Cohen和Malloy,2014;Battaglini和Patacchini,2018;Kong,2020;Cuny et al.,2020),文章使用Edwards和 Stewart(2006)列出的参议院最具影响力的五个委员会(按影响力从高到低排序)来定义重要参议院委员会,分别是:财政委员会、退伍军人事务委员会、拨款委员会、规则委员会和军事委员会。为了考虑这五个委员会之间的权力差异,文章遵循先前研究(Cohen et al.,2011;Kong,2020)的方法,根据委员会排名将冲击分为不同组别。例如,根据Cohen et al.(CCM:2011)的方法,Top1ChairCCM表示某一州的参议员首次成为排名第一的参议院委员会(财政委员会)的主席(而非少数党资深成员)。类似地,Top3ChairCCM和Top5ChairCCM分别表示某一州的参议员首次成为排名前三和排名前五的参议院委员会的主席。冲击从参议员被任命的年份开始编码,并持续六年(参议员任期)。冲击仅应用于在参议员晋升年份已经存在的企业。另一方面,根据Snyder和Welch(SW: 2017)的方法,Top1ChairSW表示某一州的参议员成为排名第一的参议院委员会(财政委员会)的主席。类似地,Top3ChairSW和Top5ChairSW分别表示某一州的参议员成为排名前三和排名前五的参议院委员会的主席。冲击的持续时间设定为参议员实际担任主席的任期,并应用于该州所有年份的企业。作为稳健性检验,文章还通过考虑重要委员会的少数党资深成员构建了另一种政府支出冲击的衡量方法。

(四)实证模型

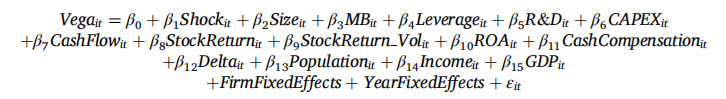

文章遵循Cohen et al.(2011)、Snyder和Welch(2017)、Kong(2020)以及Akey et al.(2021)的研究方法,对以下回归模型进行多种普通最小二乘法(OLS)的估计:

在模型中,下标(i)表示企业,下标(t)表示年份。Vega定义为公司股票收益年化标准差每增加0.01时,CEO财富的美元价值变化。Shock表示政府支出冲击,通过以下六个指示变量之一来衡量:Top1ChairCCM、Top3ChairCCM、Top5ChairCCM、Top1ChairSW、Top3ChairSW 和Top5ChairSW。这些变量在某一州的参议员分别成为排名第一、前三或前五的参议院委员会主席时取值为1,否则为0。Shock的系数捕捉了相对于其他企业,总部位于经历政府支出正向冲击的州的企业中CEO投资组合Vega的增量变化。如果Shock的系数为负且显著,则支持政府支出冲击降低CEO薪酬凸性的假设。

模型控制了一组已知会影响CEO投资组合Vega的控制变量。Size为公司总资产的对数值。MB 为公司市值与账面价值的比率,用于代理增长机会(Smith和Watts,1992)。Leverage为总负债与总资产的比率,已有研究发现其会影响管理者的风险承担激励(例如,Coles et al.,2006)。R&D为研发支出与总资产的比率。CAPEX为净资本支出与总资产的比率。R&D和 CAPEX 用于控制投资机会的变化。CashFlow为现金流量与总资产的比率,用于代理企业的现金约束:若企业面临现金约束,则更倾向于选择股权薪酬而非现金薪酬(Dechow et al.,1996;Core和Guay,1999)。StockReturn为公司过去12个月财政期间的股票收益率。ROA为扣除非经常性项目后的收入与滞后总资产的比率。StockReturn和ROA用于控制企业绩效(Core 和 Guay,1999)。StockReturn_Vol为当年日股票收益率的标准差。CashCompensation为工资与奖金的总和,用于代理CEO的风险厌恶程度:现金薪酬较高的CEO通常更富有且投资组合更加多样化,因此其风险厌恶程度较低(Berger et al.,1997;Guay,1999)。CashCompensation以百万美元为单位,并使用年度平均CPI-U进行通胀调整。Delta为公司股价每变动1%时,CEO财富的美元价值变化。Population 为州总人口的对数值;Income为州人均收入的对数值;GDP为州人均GDP的对数值。

最后,模型中控制了企业和年份固定效应,以控制不随时间变化的不可观测企业特征以及随时间变化的整体经济冲击,并将标准误差聚类在州-年份层面。未列示的结果表明,文章的主要检验结果在以下情况下依然稳健:1)将标准误差聚类在州层面;2)将标准误差同时聚类在州和年份层面。

四、实证结果

(一)描述性统计

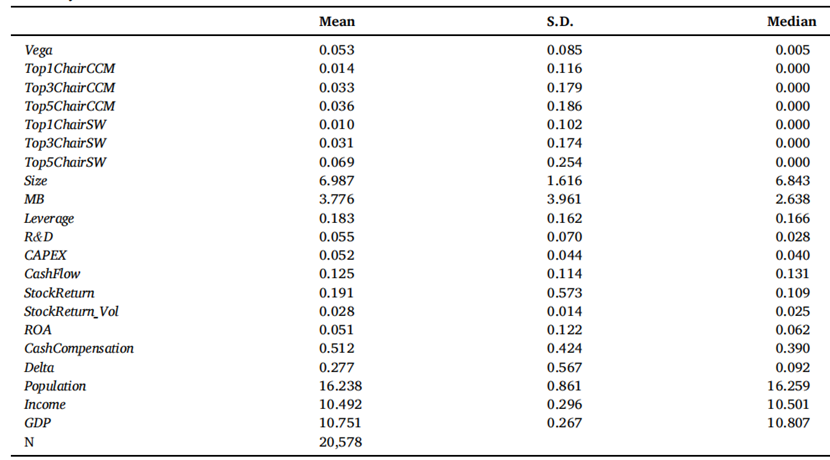

表1展示了回归分析中主要变量的描述性统计结果。所有以美元计量的数值均以百万美元为单位,并使用年度平均CPI-U进行通胀调整。为控制异常值的影响,文章对连续变量在1%和99%分位数处进行了缩尾处理。表1显示,基于Cohen et al.(2011)的编码方法,平均有1.4%(3.3%和3.6%)的企业-年度观测值经历了总部所在州的参议员成为排名第一(前三和前五)参议院委员会主席的冲击;基于Snyder和Welch(2017)的编码方法,平均有1.0%(3.1%和6.9%)的企业-年度观测值经历了类似的冲击。Vega的均值为0.053百万美元,表明公司股票年化标准差每增加0.01,CEO财富的美元价值平均增加53,000美元。总体而言,所有变量的描述性统计结果与先前研究(如Coles et al.,2006;Cohen et al.,2011;Gormley et al.,2013;Bettis et al.,2018;Kong,2020)报告的结果基本一致。

(二)政府支出冲击和薪酬凸性

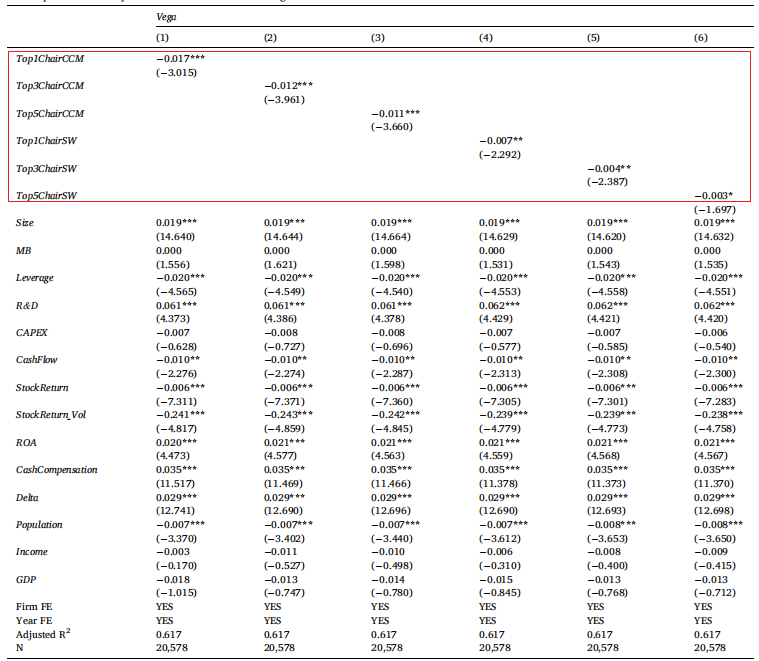

表2展示了基于多元回归方程(1)的主要分析结果。第(1)至(3)列分别以Top1ChairCCM、Top3ChairCCM 和 Top5ChairCCM 作为关键测试变量报告回归结果;第(4)至(6)列分别以Top1ChairSW、Top3ChairSW 和 Top5ChairSW作为关键测试变量报告回归结果。如表2所示,政府支出冲击指标的系数均为负且统计显著,表明政府支出冲击显著降低了CEO投资组合的Vega。从经济意义上看,Top3ChairCCM 的系数为−0.012(t=−3.961),这意味着CEO投资组合Vega减少了0.012百万美元,约占样本中Vega均值(0.053百万美元)的23%。此外,与Cohen et al.(2011)的研究一致,文章发现随着纳入的委员会权力范围扩大(例如从排名第一到前三及前五),政府支出冲击对CEO投资组合Vega的影响虽有所减弱,但仍保持统计显著性。这是因为扩大委员会范围会纳入权力较小的委员会主席,而这些主席向其所在州输送政府支出的能力较弱,因此政府支出冲击的强度降低,进而对Vega和企业风险承担的影响减弱。

控制变量的系数估计结果与先前研究(如Guay,1999;Coles et al.,2006;Croci和Petmezas, 2015)基本一致。文章发现,Vega与公司规模、市账率、研发支出、资产回报率(ROA)以及现金薪酬呈正相关,而与杠杆率、现金流和股票收益率呈负相关。总体而言,这些结果支持了文章的假设,即当参议员升任权力较大的委员会主席后,总部位于其所在州的企业的CEO投资组合Vega会下降。这些结果表明,新任委员会主席带来的政府支出正向冲击降低了受冲击企业期望的风险承担水平,从而减少了向CEO提供风险承担激励的动力。

表2 资历冲击对CEO投资组合Vega的影响

(三)参议院委员会主席离职

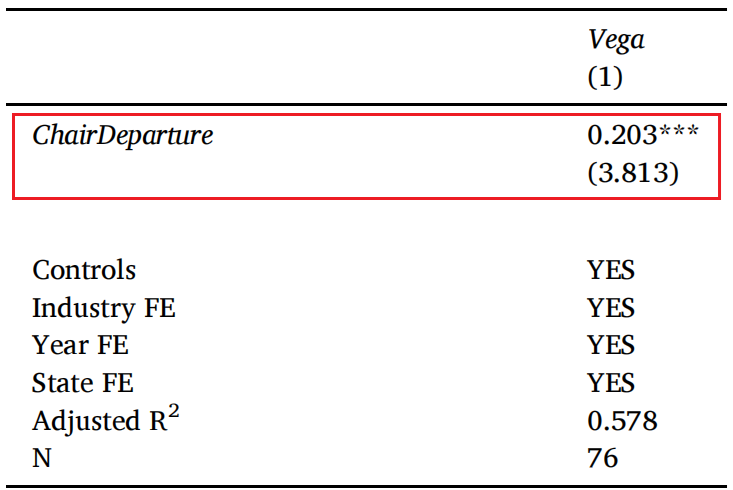

截至目前,已有证据表明CEO投资组合的Vega与参议员升任权力较大的委员会主席之间存在关联。然而,某些遗漏变量(如地方经济状况)可能同时解释参议员升任和Vega下降的现象。在本节中,文章利用委员会主席离任事件,研究意外离任冲击对CEO投资组合Vega的影响。委员会主席离任会显著削弱其对政府支出向其所在州分配的掌控力。例如,Cohen et al.(2011)发现,委员会主席离任后,专项拨款支出减少了33.3%。政府支出的意外负向冲击可能会增加企业对风险投资的需求。因此,在其他条件不变的情况下,文章预期企业会通过提高CEO薪酬的凸性,激励其承担风险项目。

借鉴Cuny et al.(2020)的研究方法,文章选择因在任期间死亡或职位调动而离任的前五名参议院委员会主席作为研究样本。这是因为这两类离任事件与可能影响Vega的地方经济状况无关。在文章的样本期间,共有两例职位调动和三例在任期间死亡事件。文章采用倾向得分匹配法(propensity-score-matching)确定对照组企业。对照组企业需未经历委员会主席离任冲击,并根据离任冲击发生前一年的企业规模(Size)、杠杆率(Leverage)、研发支出(R&D)、资本支出(CAPEX)、现金流(CashFlow)、股票收益率(StockReturn)、现金薪酬(CashCompensation)、人口(Population)、收入(Income)和国内生产总值(GDP)等变量进行一对一匹配。文章比较了经历委员会主席离任冲击的企业(处理组)与未经历委员会主席更替的匹配企业(对照组)的Vega差异,并构建虚拟变量ChairDeparture:处理组取值为1,对照组取值为0。文章在模型中加入了行业和年度固定效应,以分别控制不随时间变化的行业特征和随时间变化的宏观经济冲击。标准误在州-年度层面进行聚类调整。

如表3所示,ChairDeparture的系数为正且显著,表明在委员会主席意外离任后,企业显著提高了CEO投资组合的Vega。这些结果表明,参议院委员会主席变动导致的外生政府支出冲击对CEO股权激励结构具有因果性影响。

表3 参议院委员会主席离职冲击对CEO投资组合Vega的影响

(四)稳健型检验

1. 受限的晋升事件

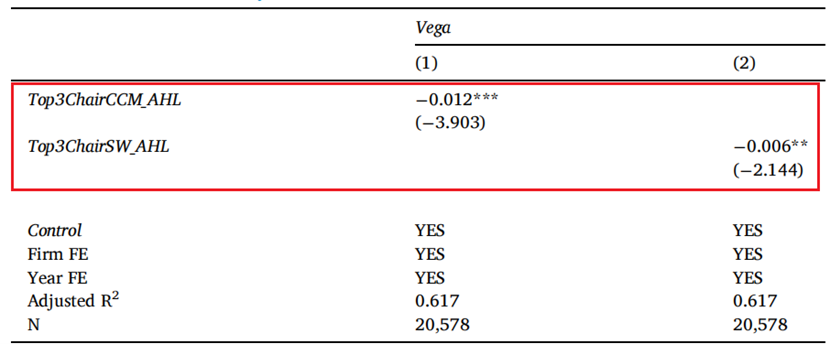

委员会主席职位的空缺通常源于现任主席因辞职、连任失败、健康问题或在普选后参议院控制权更迭而离任。由于这些事件主要取决于新任主席所在州之外的政治环境、个人决策或不可预测的因素(如现任主席的健康状况),因此,主席职位的晋升可被视为对新任主席所在州的外生冲击。有人可能会认为,由于某些选举结果可以被预测,企业可能预见到由此引发的主席职位变动,从而使这种冲击具有内生性。为了解决这一问题,文章遵循Akey等人(2021)的方法,构建了一个不太可能受到当地经济状况或政治气候变化等同期因素影响的委员会主席晋升样本。文章聚焦于由前任主席更换委员会、离任或健康问题引发的三大最具影响力委员会的主席晋升,排除了由连任失败或参议院控制权更迭导致的情况,因为这些情况受到政治气候变化的影响。基于这一精炼样本,文章根据Cohen等人(2011)和Snyder与Welch(2017)分别提出的冲击编码方法,生成了两个新变量:Top3ChairCCM_AHL和Top3ChairSW_AHL。如表4所示,在使用这一不太可能受到当地经济状况或政治气候混淆的委员会主席晋升样本后,研究结果依然稳健。

表4 资历冲击对CEO投资组合Vega的影响:基于Akey等人(2021)标准的受限晋升事件研究

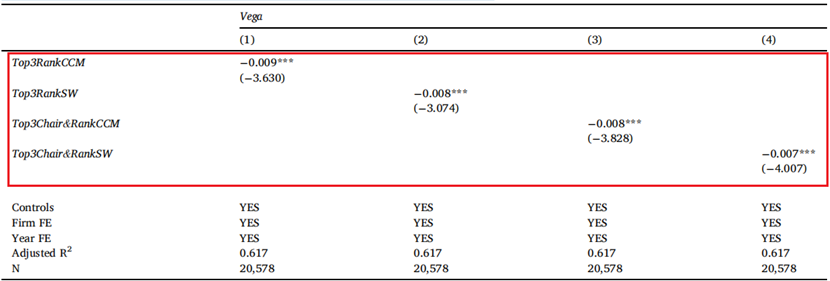

2. 政府支出冲击的其他衡量标准

作为稳健性检验,文章构建了一种替代的政府支出冲击衡量方法,该方法考虑了美国参议院重要委员会中的少数党首席成员(Ranking Minority Member)。少数党首席成员是参议院委员会中来自少数党的最高级别成员(通常是最资深且任职时间最长的成员)。首先,文章通过仅考虑三大最具影响力委员会的少数党首席成员来构建替代衡量指标。基于Cohen等人(2011)和Snyder与Welch(2017)分别提出的编码方法,文章构建了Top3RankCCM和Top3RankSW两个指示变量,如果某州的参议员首次成为三大参议院委员会的少数党首席成员,则变量值为1,否则为0。其次,文章构建了一个同时考虑委员会主席和少数党首席成员的变量。基于Cohen等人(2011)和Snyder与Welch(2017)的编码方法,Top3Chair&RankCCM和Top3Chair&RankSW两个指示变量在参议员成为三大或五大参议院委员会的主席或少数党首席成员时取值为1,否则为0。随后,文章将方程(1)中的“Shock”替换为这些替代衡量指标,并检验政府支出冲击对CEO投资组合Vega的影响。如表5所示,替代政府支出冲击衡量指标的系数为负且显著。这些结果支持了假设,即参议员晋升为重要委员会主席后,CEO投资组合Vega会下降。

表5 资历冲击对CEO投资组合Vega的影响:基于少数党首席成员的分析

(五)动态检验

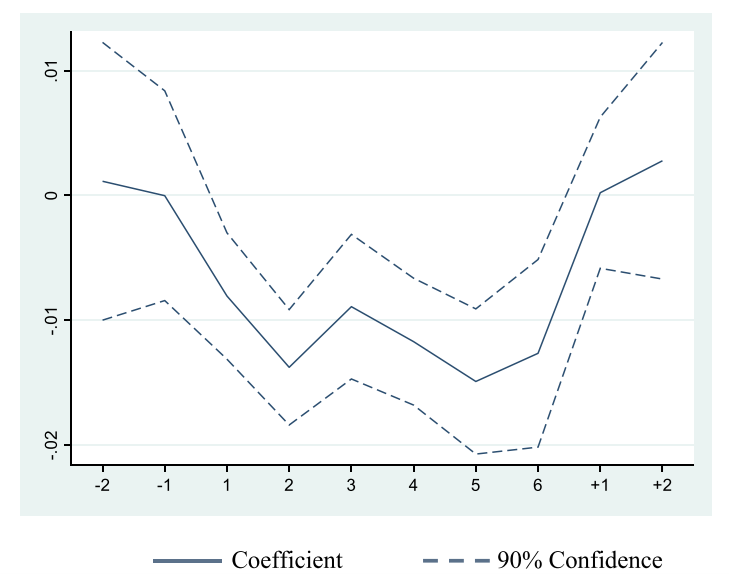

为应对CEO投资组合Vega的变化可能先于政府支出冲击发生的担忧,文章将冲击分解为不同时间段,并检验政府支出冲击对CEO投资组合Vega的多期动态效应。具体而言,文章在替换Top3ChairCCM和Top3ChairSW为十个指示变量后,重新估计了基准模型(公式1)。例如,Top3ChairCCM(−k)和Top3ChairSW(−k)(其中k=2和1)是指示变量,在政府支出冲击发生前k年(分别基于Cohen等人(2011)和Snyder与Welch(2017)的定义)取值为1,否则为0;Top3ChairCCM(k)和Top3ChairSW(k)(其中k =1,2,…,6)是指示变量,在主席任命生效的六年期间(分别基于Cohen等人(2011)和Snyder与Welch(2017)的定义)取值为1,否则为0;Top3ChairCCM(+k)和Top3ChairSW(+k)(其中k=1和2)是指示变量,在政府支出冲击发生后k年(分别基于Cohen等人(2011)和Snyder与Welch(2017)的定义)取值为1,否则为0。因此,这十个指示变量涵盖了冲击发生前两年(k=−2,−1)、冲击发生期间的六年(k =1,2,…,6)以及冲击发生后两年(k=+1,+2)。

图1总结了基于Cohen等人(2011)和Snyder与Welch(2017)定义的政府支出冲击的动态检验结果。结果表明,在政府支出冲击发生之前,CEO投资组合Vega并未下降,但在主席任命当年立即开始下降;随后在接下来的五年中基本保持稳定,最终在该州参议员卸任主席后反弹。

图1 政府支出冲击的动态检验结果

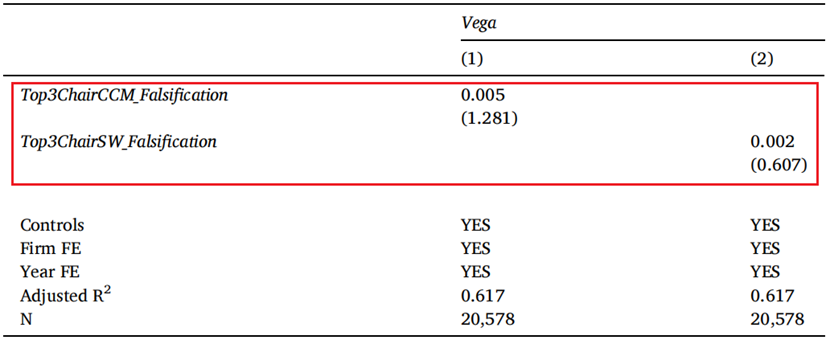

(六)证伪检验

为缓解主检验中负向关系可能为虚假关系或反映普遍趋势的担忧,文章进行了证伪检验。具体而言,文章构建了一个证伪冲击变量(Top3ChairCCM_Falsification和Top3ChairSW_Falsification),分别应用于Cohen等(2011)和Snyder与Welch(2017)定义的前三大政府支出冲击发生前的两年。随后,文章将Top3ChairCCM(或Top3ChairSW)替换为Top3ChairCCM_Falsification(或Top3ChairSW_Falsification)以进行证伪检验。如表6所示,Top3ChairCCM_Falsification和Top3ChairSW_Falsification的系数均不显著,这表明证伪冲击并未对CEO投资组合Vega产生影响。综上所述,证伪检验的结果表明,薪酬Vega的下降不太可能是由偶然因素或普遍趋势驱动的。

表6 资历冲击对CEO投资组合Vega的证伪检验

(七)横截面检验

接下来,文章探讨了政府支出冲击与CEO投资组合Vega之间的关系在不同企业中存在差异的情境。

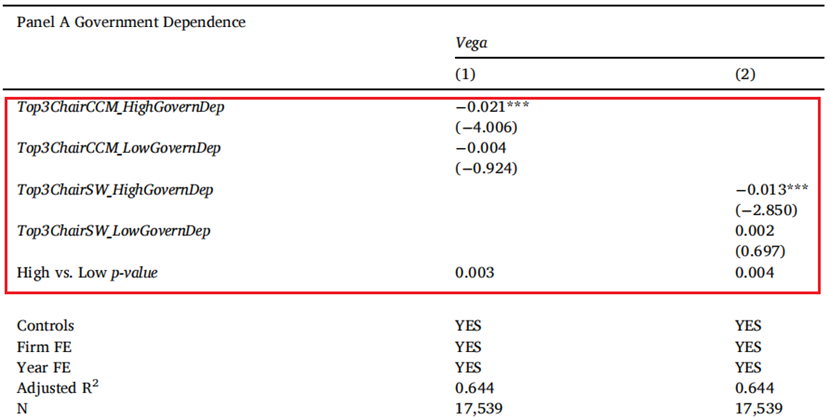

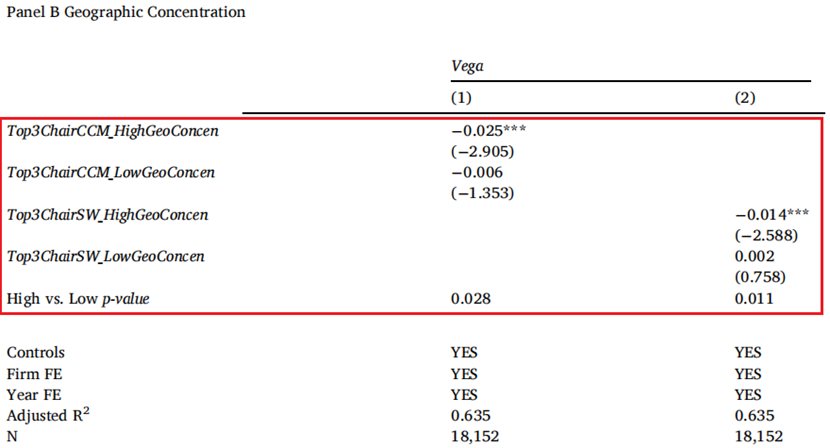

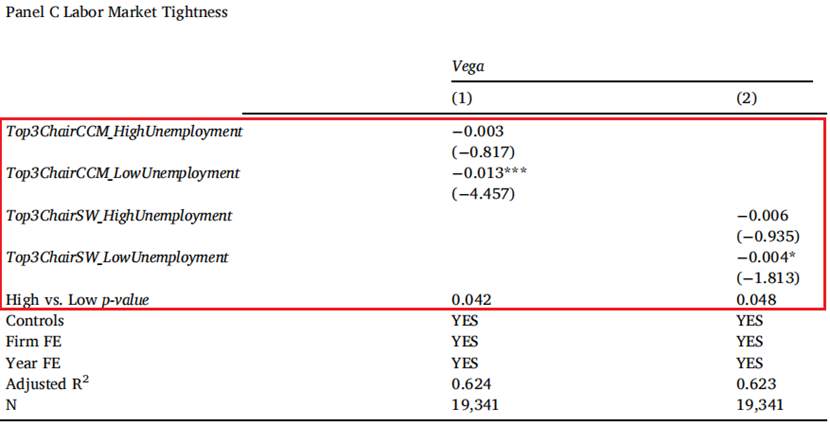

首先,当企业的业务更多地依赖于政府采购时,文章预期政府支出冲击对CEO投资组合Vega的影响会更强。换句话说,政府支出冲击导致的政府需求增加,对政府承包商的影响会更大。这是因为这些承包商更可能受到政府支出增加带来的总需求上升的影响。因此,这些企业更可能将资源从风险承担活动(如创新)中转移出去(Cohen和Malloy,2016;Kong,2020)。相应地,这些企业更可能降低其CEO的风险承担激励。为验证这一预测,文章采用了Baker等(2016)开发的企业层面政府依赖度指标。该指标通过两步计算得出:首先,按年份和三位数SIC行业汇总企业的联邦合同收入和总收入,计算联邦采购与收入的比率,得到行业层面的政府依赖度指标;然后,以企业各业务部门的收入为权重,对行业层面的指标进行加权平均,得到企业层面的政府依赖度。该指标衡量了企业事前收入对政府采购变化的暴露程度。Baker等(2016)表明,当政策不确定性较高时,对政府采购依赖度较高的企业会经历更大的股价波动。

其次,政府支出冲击可能通过降低劳动生产率和将工人从创新活动中转移出去,从而降低企业的风险承担意愿。这可能会改变新任主席所在州的劳动力市场结果。基于这一假设,文章预期,业务地理集中度较高的企业更可能大幅降低CEO薪酬的凸性。这是因为,当这些企业经历政府支出冲击时,它们在其他州获取劳动力市场和转移风险投资的能力有限(Cohen等,2011)。相反,业务分布在多个州的企业可以更轻松地将业务转移到其他州,从而减少削减风险投资的压力。因此,如果地理集中度较高的企业在政府支出冲击后面临更高的削减风险承担活动的压力,它们更有动力降低CEO的Vega。为验证这一预测,文章采用Smith(2016)的方法,通过企业在SEC提交的10-K文件中提及总部州的次数与提及其他州次数的比率,来衡量企业的地理集中度。文章使用SeekiNF数据库获取企业10-K文件中各州提及次数的信息。

第三,文章研究了本地劳动力市场供给如何影响政府支出冲击与企业风险承担意愿之间的关系。政府支出冲击增加了工人的闲暇时间,并加剧了企业与政府之间对本地劳动力供给的竞争。在更紧张的本地劳动力市场中,这种加剧的竞争可能使企业更难招聘劳动力,从而更有动力降低CEO的Vega。文章采用州级失业率来衡量劳动力市场的紧张程度;失业率较低的州更接近充分就业,劳动力供给的松弛程度较低。

与先前研究一致(例如,Byard等,2011;Irani和Oesch,2013,2016;Masli等,2010),文章根据政府依赖度、地理集中度和本地劳动力市场紧张程度,将处理组企业年份分为三组。具体而言,文章构建了两组政府依赖度的指示变量:Top3ChairCCM_HighGovernDep(Top3ChairCCM_LowGovernDep)在Cohen等(2011)定义的前三大冲击发生前一年,若企业的政府依赖度高于(低于)行业中位数,则取值为1,否则为0;Top3ChairSW_HighGovernDep(Top3ChairSW_LowGovernDep)在Snyder和Welch(2017)定义的前三大冲击发生前一年,若企业的政府依赖度高于(低于)行业中位数,则取值为1,否则为0。

其次,文章构建了两组地理集中度的指示变量:Top3ChairCCM_HighGeoConcen(Top3ChairCCM_LowGeoConcen)在Cohen等(2011)定义的前三大冲击发生前一年,若企业的地理集中度高于(低于)行业中位数,则取值为1,否则为0;Top3ChairSW_HighGeoConcen(Top3ChairSW_LowGeoConcen)在Snyder和Welch(2017)定义的前三大冲击发生前一年,若企业的地理集中度高于(低于)行业中位数,则取值为1,否则为0。文章随后将Top3ChairCCM或Top3ChairSW替换为这四组指示变量,重新估计方程(1)。

最后,文章构建了两组本地市场紧张度的指示变量:Top3ChairCCM_HighUnemployment(Top3ChairCCM_LowUnemployment)在Cohen等(2011)定义的前三大冲击发生前一年,若企业所在州的失业率高于(低于)中位数,则取值为1,否则为0;Top3ChairSW_HighUnemployment(Top3ChairSW_LowUnemployment)在Snyder和Welch(2017)定义的前三大冲击发生前一年,若企业所在州的失业率高于(低于)中位数,则取值为1,否则为0。文章随后将Top3ChairCCM或Top3ChairSW替换为这四组指示变量,重新估计方程(1)。

如表7所示,Top3ChairCCM(SW)_HighGovernDep、Top3ChairCCM(SW)_HighGeoConcen和Top3ChairCCM(SW)_LowUnemployment的系数均为负且统计显著。如“高vs.低p值”一行所示,每组中Top3ChairCCM(SW)_High-与Top3ChairCCM(SW)_Low-变量之间的系数差异也统计显著。这些结果进一步支持了文章的假设,即政府支出冲击对CEO投资组合Vega的负面影响在政府依赖度较高、地理集中度较高以及位于本地劳动力市场更为紧张的州的企业中更为显著。

表7 关于资历冲击对CEO投资组合Vega的横截面检验

(八)其他检验

1. 薪酬结构

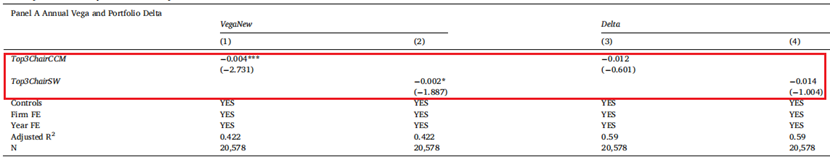

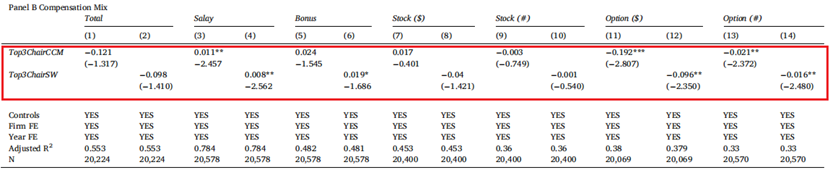

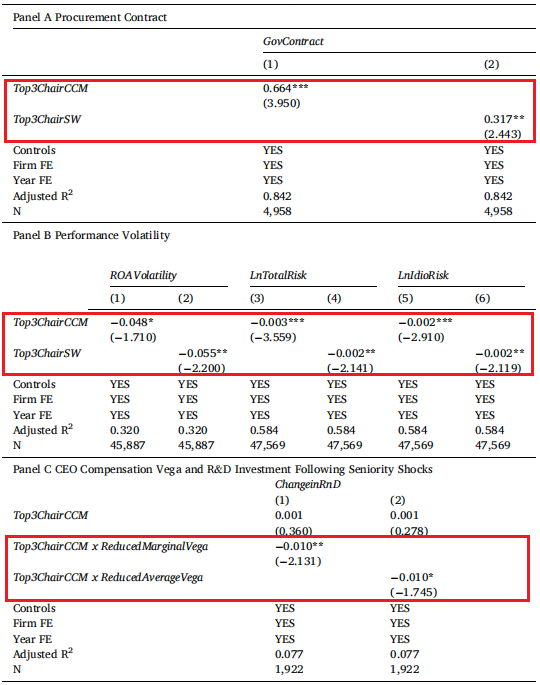

作为补充检验,文章使用另一种Vega衡量指标来分析政府支出冲击的影响,具体而言,是当年授予CEO的新期权的Vega。先前的研究表明,企业在确定应给予CEO的风险承担激励水平时,应考虑其股权投资组合(Core和Guay,1999;Coles等,2006)。尽管投资组合Vega是衡量管理者风险承担激励的全面且精确的指标,但它捕捉了政府支出冲击后总体持股的综合效应。通过考察年度期权授予的Vega,可以更深入地了解CEO投资组合Vega的变化是否归因于当年授予CEO的新期权的Vega变化,以及政府支出冲击是否对CEO薪酬的凸性产生即时影响。根据先前研究(如Gormley等,2013;Yang等,2020),文章考察了受政府支出冲击影响的受处理企业如何调整年度期权授予的CEO Vega。如表8 Panel A第(1)列和第(2)列所示,Top3ChairCCM和Top3ChairSW的系数均为负且统计显著。与现有文献一致(如Core和Guay,1999;Ellul等,2015),文章发现企业通过减少年度期权授予的CEO Vega来积极调整CEO的风险承担激励,以应对政府支出冲击。

接下来,文章将Vega替换为Delta,并研究政府支出冲击是否影响CEO投资组合的Delta。由于政府支出的增加降低了企业的最优风险承担水平,从而导致Vega的减少,企业也可能减少Delta。然而,尽管传统观点认为Vega与风险承担之间存在正相关关系,但先前研究发现Delta具有重要的一面:激励管理者更努力或更有效地实现企业目标(Manso,2011;Edmans和Gabaix,2011),这使管理者面临更多风险(Coles等,2006;Low,2009;Manso,2011)。例如,Coles等(2006)指出,Delta对企业风险的影响尚不明确,并发现风险较高的政策选择通常会导致具有较高Vega和较低Delta的薪酬结构。Chava和Purnan和am(2010)发现,Delta较高的管理者可能倾向于选择低风险的财务政策以最小化企业的总风险,这表明降低Delta甚至可能激励CEO承担风险。最近,Liu等(2021)发现,拥有主要客户的企业随后显著减少了CEO基于期权的薪酬,但未发现Delta的显著变化。Chen等(2022)发现,董事会通过增加CEO Vega来应对美国州法院采纳的“不可避免披露原则”(IDD),但未检测到Delta的显著变化。

文章衡量Delta为CEO财富随企业股价1%变化的美元价值变化。Delta以百万美元表示,与Coles等(2006)和Bettis等(2018)一致,并使用年度平均CPI-U进行通胀调整,与Gormley等(2013)一致。如表8 Panel A第(3)列和第(4)列所示,Top3ChairCCM和Top3ChairSW的系数统计上不显著。因此,文章没有发现政府支出冲击后Delta显著变化的证据。两种相反的力量可能解释了政府支出冲击对Delta的显著影响。一方面,政府支出的增加降低了对激励协调的需求,包括Delta和Vega(Smith和Watts,1992)。另一方面,政府支出的增加导致个人闲暇时间增加(如Baxter和King,1993;Finn,1998;Ardagna,2001;Alesina等,2002;Cohen等,2011),因此企业向CEO提供更多Delta以激励管理者努力,从而导致政府支出冲击与Delta之间呈现正相关关系。

为了进一步了解投资组合Vega和当前期权授予Vega的减少是否由CEO激励的变化驱动,文章考察了企业是否调整了其他薪酬组成部分。具体而言,文章使用CEO总薪酬(Total)、工资(Salary)、奖金(Bonus)、股票授予的美元价值(Stock($))、股票授予的数量(Stock(#))、期权授予的美元价值(Option ($))和期权授予的数量(Option(#))作为因变量。Total为1加上总薪酬美元价值的自然对数,包括工资、奖金、限制性股票、期权授予和其他年度薪酬。Salary为1加上工资美元价值的自然对数。Bonus为1加上奖金美元价值的自然对数。Stock ($)为1加上股票授予美元价值的自然对数。Stock(#)为授予CEO的股票份额。Option($)为1加上期权授予美元价值的自然对数。Options(#)为授予CEO的期权数量。如表8 Panel B所示,文章的研究结果未显示对CEO总薪酬的显著影响。文章发现工资显著增加,奖金略有增加,期权授予的数量和价值均显著减少,而股票授予未发生显著变化。这些结果表明,企业在政府支出增加后减少CEO的期权授予,以降低CEO薪酬的凸性;企业似乎从期权转向工资和奖金薪酬。

文章还检验了企业是否调整了CEO薪酬的期限以应对政府支出冲击。如果参议院委员会主席的变化导致其所在州的政府支出增加,这些州的企业可能会减少投资需求,从而可能导致其CEO的薪酬期限缩短。数据集包括来自ISS Incentive Lab数据库的关键薪酬组成部分和激励奖励的详细信息,如奖励类型、授予日期、授予现值、归属时间表和归属期限。根据先前研究(Cadman和Sunder,2014;Gopalan等,2014;Li和Peng,2021),文章构建了PayDuration作为CEO年度薪酬主要组成部分(工资、奖金、股票奖励、期权奖励和非股权激励计划薪酬)的加权平均归属期限(以年为单位)。权重由各组成部分的相对规模决定。根据Gopalan等(2014),文章控制了企业规模(Size)、市账比(MB)、杠杆率(Leverage)、项目期限(R&D)、企业风险(StockReturn_Vol)、产出风险(Sales_Vol和CF_Vol)、企业绩效(StockReturn)和州级经济状况(Population、Income和GDP)。CF_Vol为过去五年经营现金流的标准差。Sales_Vol为过去五年销售收入(按滞后总资产标准化)的标准差。其他控制变量如前所述。如表8 Panel C所示,文章发现Top3ChairCCM和Top3ChairSW的系数均为负且显著。这些结果与预期一致,即企业在政府支出冲击后因投资需求减少而缩短了CEO薪酬的期限。

表8 资历冲击对薪酬结构的影响。

2. 公司风险承担

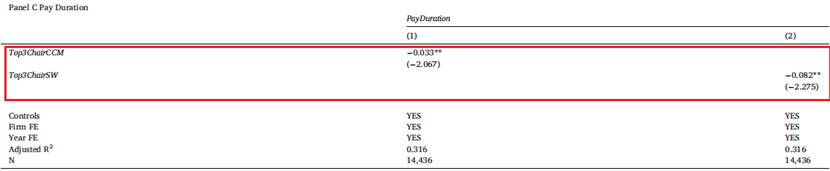

接下来,文章分析激励与风险承担之间的关系。鉴于履行政府合同可能比创新等高风险活动风险更低,文章首先检验政府支出冲击是否确实会导致政府合同水平的增加。这一检验也补充了先前的研究,这些研究记录了州级政府在参议员成为重要参议院委员会主席后,专项拨款和政府转移支付的增加(如Cohen等,2011;Kong,2020)。具体而言,文章从USAspending收集了联邦采购合同的全面数据。2006年颁布的《联邦资金问责与透明法案》促成了USAspending.gov网站的建立,该网站提供了自2000年以来的联邦采购数据系统(FPDS)信息。FPDS跟踪了美国联邦政府在大约65个不同分支、部门和机构中的采购合同。文章手动将USAspending中的每份合同与样本中的企业进行匹配,识别出2000年至2018年间获得联邦政府合同的583家企业,平均合同金额为2,303,779美元。文章使用合同金额的对数作为因变量。文章的分析仅包括获得政府合同的企业年度观测值。如表9 Panel A所示,文章发现企业获得的联邦政府合同显著增加,并从政府获得更多收入,这表明成为重要委员会主席为参议员所在州的企业带来了利益,从而降低了其承担风险的动机。

其次,文章检验参议院委员会主席的变化是否会导致企业风险承担的减少,这反映在财务绩效的波动性上。为此,文章使用了三种波动性衡量指标:ROAVolatility,衡量企业一年内季度ROA的标准差;LnTotalRisk,衡量未来三年内月度股票收益的年化方差的对数;LnIdioRisk,衡量未来三年内基于市场模型的月度股票收益残差的年化方差的对数。文章在回归中控制了企业规模(Size)、市账比(MB)、杠杆率(Leverage)、研发支出(R&D)、资本支出(CAPEX)、现金流(CashFlow)、股票收益(StockReturn)、资产回报率(ROA)、业务分部数量(Segments)、销售集中度(SaleHerf)、人口(Population)、收入(Income)和国内生产总值(GDP)。如表9 Panel B所示,Top3ChairCCM和Top3ChairSW的系数均为负且显著,这与政府支出冲击后企业风险降低的研究结果一致(Cohen等,2011;Kong,2020;Kim和Nguyen,2020)。上述结果支持并丰富了文章的主要发现,即政府支出冲击与CEO Vega之间存在负相关关系。

第三,文章检验了Vega减少在政府支出冲击与风险投资之间的中介效应。文章使用企业的研发支出来衡量企业的风险投资。文章通过ChangeinRnD衡量企业研发支出相对于上一年的变化,并将其作为因变量。根据Liu等(2021)的研究,文章使用两个变量来衡量CEO Vega的变化:ReducedMarginalVega是一个指示变量,如果企业在州参议员首次被任命为前三大参议院委员会主席的当年相对于前一年减少了CEO投资组合Vega,则取值为1(否则为0);ReducedAverageVega是一个指示变量,如果企业在州参议员首次被任命为前三大参议院委员会主席后的两年内,平均CEO投资组合Vega相对于任命前的两年平均值有所减少,则取值为1(否则为0)。文章选择两年期限是因为国会周期为两年,这与Akey等(2021)的研究一致。文章将Top3ChairCCM与这两个变量进行交互,并在下文中报告结果。ReducedMarginalVega和ReducedAverageVega的系数由企业固定效应吸收。如表9 Panel C所示,文章发现,在政府支出冲击后,无论是立即还是平均而言,减少CEO风险承担激励的企业均显著减少了研发投资。

表9 资历冲击对企业风险承担的影响

五、结论

通过利用美国参议院委员会主席的任命作为政府支出的外生冲击,文章发现,在参议员升任重要委员会主席后,企业显著降低了CEO投资组合的Vega。进一步研究表明,这种效应在对政府依赖度较高、业务地理集中度较高以及本地劳动力市场较紧张的州的企业中更为显著。为应对政府支出冲击,企业主动减少了年度期权授予的Vega,并降低了授予CEO的期权价值和数量,缩短了薪酬期限,并将CEO薪酬结构转向固定工资和奖金。此外,在政府支出增加后,企业获得了更多的采购合同,绩效波动性降低,而那些为CEO提供较低凸性薪酬的企业研发投资也相应减少。总体而言,文章的研究结果表明,由于新任委员会主席带来的政府支出正向冲击降低了受处理企业所需的风险承担水平,从而抑制了企业向CEO提供风险承担股权激励的意愿。

文章对政府支出影响的文献做出了贡献。先前的研究发现,政府支出会影响利率、劳动力市场和企业投资。研究结果表明,政府支出还会影响CEO股权激励或CEO激励薪酬合同的结构。文章还对激励薪酬决定因素的文献做出了贡献。先前的研究将各种企业和市场特定因素与管理层激励薪酬方案联系起来。文章通过研究政府支出如何影响CEO股权激励,扩展了这一研究方向。最后,文章对薪酬凸性与风险承担之间因果关系的文献做出了贡献。先前的研究使用联立方程、工具变量、监管变化和企业法律风险的变化来克服识别挑战。文章通过利用总部所在州政府支出正向外生冲击导致的企业所需风险承担水平的变化,扩展相关研究。研究发现,企业为应对政府支出冲击显著降低了其CEO激励薪酬的凸性。

Abstract:This study examines the impact of government spending on CEO equity incentives. Using changes in U.S. Senate committee chairs as a source of exogenous variation in state-level federal government spending, we find that firms headquartered in a state whose senator becomes a committee chair significantly reduce the convexity of their CEOs’ option-based pay, as captured by portfolio vega. This effect is more pronounced for firms with greater reliance on the government, more geographically concentrated operations, and in states with tighter local labor markets. We further find that in response to a government spending shock, firms actively adjust CEOs’ risktaking incentives by decreasing CEO vega from annual option grants and decreasing both the number and value of CEOs’ option grants. Additionally, we document a shift in the compensation structure towards increased fixed salary and higher bonus compensation, accompanied by a shorter pay duration. Finally, we show that following the increase in government spending, firms receive more procurement contracts, experience reduced performance volatility, and those providing CEOs with less convex payoffs show lower R&D investment. Overall, our findings suggest that the positive shock to government spending due to a new committee chair reduces a firm’s desired level of risk-taking, which discourages offering risk-taking equity incentives to the CEO.