论文标题:How Official’s Political Incentives Influence Corporate Green Innovation

中文标题:官员的政治激励如何影响企业绿色创新

原文来源:Shenggang Ren, Donghua Liu, Ji Yan. 2024. “How Officials’ Political Incentives Influence Corporate Green Innovation.” Journal of Business Ethics 194(3): 633–653.

供稿:黄祯羽

封面图片来源:Pexels

编者按 :

文章基于锦标赛理论,在环境目标被纳入干部考核体系的背景下,研究考察官员的政治激励对企业绿色创新的影响。以2008年至2016年中国重污染行业上市公司为样本,研究发现面对严重的环境污染,非退休型省长所处省份的企业具有更高的绿色创新表现。此外,研究进一步发现,官员的晋升预期、企业的国有化性质和政治联系能够增强这种正向影响。通过机制分析,研究发现非退休型省长通过施加更强的监管压力(环境处罚)和提供更多的经济激励(政府研发补贴、国有银行贷款)来促进企业绿色创新。总体来说,文章表明政府官员的政治激励是企业绿色创新的重要前提,并强调了建立“绿色”干部考核体系对促进可持续发展的价值。

研究背景

在可预见的未来,人类仍然面临着全球气候变化和环境恶化这两个主要挑战(Quan et al., 2021)。如何解决严峻的环境挑战已成为环境伦理文献中一个十分重要的话题(Chen et al., 2022)。绿色创新被普遍认为是解决这一挑战,并实现可持续发展最重要的策略之一,其通过引入新颖或显著改进的产品和工艺,以减少或消除环境损害(Berrone et al., 2013)。因此,学习有关更多影响绿色创新的因素以及如何进行绿色创新非常重要。

随着越来越关注监管政策的影响,如贸易准许、污染税、许可标准等,近有研究已关注绿色创新的前提(Borghesi et al., 2015; Fabrizi et al., 2018)。Borghesi et al., (2015)指出监管政策在推动绿色创新方面发挥了非常重要的影响,这使得绿色创新比一般创新更受监管驱动。而鲜有人知,制定并实施了监管政策的政府官员的政治激励是否以及如何影响绿色创新,文章试图填补这一领域的不足。

文章的研究之所以重要有以下两方面原因。首先,政治激励塑造了政府官员的行为和业绩(Du & Yi, 2022)。政治激励程度有差异的官员,在制定和执行监管政策时也许会展现很大不同,进而影响绿色创新。其次,政府及其官员在推动企业行为方面发挥着重要作用,特别是在市场化制度相对薄弱的新兴和转型经济体中,因为其控制着关键资源和合法性(Zhang et al.,2016)。新兴和转型经济体中环境问题更为严重,它们在过去几十年中的巨大经济发展往往伴随着巨大的环境代价(Quan et al.,2021)。因此,探索政府官员的政治激励如何影响企业绿色创新,特别是在新兴和转型经济体背景下,对于减缓全球气候变化和环境恶化至关重要。

作为最大的新兴经济体,中国为调查官员政治激励的影响提供了一个理想的背景,原因如下。首先,中国为其官员的职业发展轨迹提供了一个可预测的阶梯,因此官员受到晋升的激励(Wang & Luo, 2019)。特别是,地方官员由其上级根据绩效目标进行评估和晋升,而不是由选民选举产生(Wang et al., 2021)。由此可见,地方官员有强烈的政治动机,为实现其政绩目标而被提拔。其次,2007年中央调整干部考核制度,纳入环境目标,实行环境目标考核一票否决制(Tang et al., 2021),因此,自2007年以来,环境保护一直是地方官员的高度优先目标(Wu & Cao, 2021),这一背景使我们能够考察官员的政治激励对企业环境实践(如绿色创新)的影响。

锦标赛理论(Lazear & Rosen, 1981)为研究官员的政治激励如何影响企业绿色创新提供了一个有用的理论视角。根据锦标赛理论,政府官员的晋升过程可以被视为一场涉及相对评价的政治锦标赛,表现更好的官员将晋升到更高级别的职位(Li & Lu, 2020)。在纳入环境目标的调整后的干部考核体系下,绿色创新为地方官员应对严重的环境问题提供了可持续的解决方案,但它伴随着财务回报方面的风险,且需要政府官员更多的监管推动(Borghesi et al., 2015)。借鉴锦标赛理论,文章提出治理者推动绿色创新的程度取决于其职业生涯阶段。具体而言,与退休型官员(指离退休较近的官员)相比,非退休型型官员(指离退休很远的官员)可能会付出更大的努力来促进风险性绿色创新,因为这些官员更有动力赢得政治锦标赛并获得晋升。因此,文章预测,与退休官员型官员相比,非退休型官员更有可能推动当地企业进行绿色创新。

此外,文章借鉴锦标赛理论,提出锦标赛效应取决于晋升动机的高低和根据参赛者表现进行排名的顺序(参赛者需要在表现评估中排名更高以获胜),文章遵循这一逻辑来探讨边界条件的主要影响。一方面,官员的晋升预期会增强他们的晋升动机。另一方面,更容易受到政府官员影响的企业更有可能与其目标一致并遵守这些标准(如国有企业和政治关联企业),在这种情况下,官员更有可能获得更好的绩效评估并获胜。根据这些理论基础,文章预测,当官员的晋升预期越高时,主效应越强,国有企业和政治关联企业反应也更强。

文章的研究在以下方面对现存文献有所贡献。首先,通过探索官员的政治激励对企业绿色创新的作用,为绿色创新文献做出贡献。其次,将锦标赛理论扩展到一个新的实证环境,运用它来解释干部考核制度如何以及为什么会影响企业的绿色创新。文章提出了政治激励对绿色创新的正向影响,并进一步论证了政府官员较高的晋升预期和企业与政府官员之间较好的目标一致性会加强这种影响。最后,从绿色创新的角度,补充了有关政治激励是否会降低或提高环境绩效的文献。

文献综述与假设提出

(一)政府官员和绿色创新

绿色创新是指“创造新的设计、新的商品、服务或工艺,以减少或消除有害物质的使用和产生”(Berrone et al., 2013, p. 891)。由于绿色创新表现出环境公共产品属性,通过改善环境使公众受益,因此比一般创新更受监管驱动;除非受到适当的监管政策的诱导,否则企业通常很少或根本没有动力追求绿色创新。(Borghesi et al., 2015)尽管越来越多的工作正在调查监管政策对绿色创新的影响,如交易许可证(Borghesi et al., 2015)、污染税(Tchórzewska et al., 2022)和政府补贴(Ren et al., 2021),但很少有研究关注制定和实施这些监管政策的政府官员所扮演的角色。政府是资源和合法性的重要来源,特别是在中国这样市场制度相对不发达的转型经济体(Luo & Wang, 2021)。近年来,越来越多的文献开始关注政府官员的特征如何影响企业的战略选择。例如,Guo et al.(2021)研究了官员的家乡偏爱如何影响企业投资。Wang et al., (2019a)研究发现官员的政治意识形态与企业政治任命相关。Li和Lu(2020)认为,政府官员是企业社会责任(CSR)的公共代理人,并探讨了他们的工作经验和职业视野对CSR绩效的影响。

政治激励被认为是塑造政府官员行为和绩效的主要特征之一(Du & Yi, 2022)。Chang et al., (2021)的研究表明,与退休型省长相比,非退休型省长在推动当地企业参与扶贫活动方面花费了更多的精力。Wang和Luo(2019)调查了官员的政治动机与企业多元化之间的关系,发现退休型省长更倾向于推动当地企业进入无关行业,以吸收破产国企的下岗工人。然而,对官员的政治激励是否以及如何影响绿色创新等企业环境行为方面却知之甚少。鉴于绿色创新监管政策的重要性,了解负责制定和实施这些政策的政府官员的政治激励的影响程度非常重要。

(二)制度背景

20世纪80年代初,中国实施了一系列行政改革以促进经济增长(Wang & Luo, 2019)。第一,治理权力从中央下放到地方政府,特别是省级政府(Li & Lu, 2020)。各省相对自治,省级领导人在其管辖范围内对资源分配、政策的制定和实施拥有相当大的自由裁量权(Li & Lu, 2020; Xu, 2011)。第二,中国进一步明确了党政分工,政府领导人负责政府的日常运作和绩效,而党领导人负责维护政治原则和人事管理(Wang & Luo, 2019)。第三,中国取消了官员的终身任用,并建立了强制退休制度,如要求省级领导在65岁退休(Wang & Luo, 2019)。第四,经济绩效(如GDP增长)已成为干部考核体系中最重要的标准(Li & Zhou, 2005)。

这些行政改革推动了中国的市场转型和经济发展(Wang & Luo, 2019),使中国在2009年成为世界第二大经济体(Zheng et al., 2014)。然而,地方领导人纯粹受以经济增长为中心评价标准的驱动,将经济增长置于环境之上,造成了严重的环境问题,如环境恶化和污染(Economy, 2007)。意识到这些严重后果,中央政府在2007年调整了干部考核制度,将环境目标与一票否决制相结合,这意味着如果未能实现这些环境目标,将导致对地方官员整体绩效考核的否决(Chen & Jia, 2023)。

调整后的干部考核制度似乎正在影响中国政治家的行为。例如,Liu and Kong(2021)发现,中国地方领导人出于政治动机,操纵大气污染信息披露。Zheng and Chen(2020)的研究表明,2007年以后,绿色GDP评价标准对省级领导施加了更多压力,以缓解经济增长的副作用。Chen和Jia(2023)发现,当面临环境和经济绩效之间的权衡时,地方官员更有可能优先考虑前者。越来越多的研究表明,在干部考核体系调整后,环境绩效与地方领导的晋升机会之间存在正相关关系(Wu & Cao, 2021)。

图1描述了过去和调整后的干部考核模型。在过去的评价模型(左图)中,地方官员只关注GDP增长,经济表现较好地区的官员有着更高的晋升可能性。而调整后的模型(右图)中,环境保护被置为优先项,只有那些符合环境绩效评估标准且经济增长良好地区的官员才有可能得到晋升(Tang et al., 2021)。

-图1- 中国过去和调整后的干部考核模型统计

(三)理论背景

文章以锦标赛理论为基础,探讨官员的政治激励对绿色创新的影响。锦标赛理论的核心思想是参赛者为奖品而竞争(如晋升、加薪),这是根据他们在竞赛中的相对表现而不是绝对表现来授予的(Lazear & Rosen, 1981)。锦标赛理论认为只有当奖金差额足够大时才能够激励竞赛者参与锦标赛(Connelly et al., 2014)。由于奖品只能颁发给一个或几个参赛者,赢家的收益通常等于其他参赛者的损失,这使得比赛成为一个零和博弈(Pruijssers et al., 2020)。为增加赢得比赛的机会,参赛者将付出更多的努力,以表现得比他们的竞争对手更好。除了激发更大的努力,参赛者有强大的动机采取更大的风险,以增加获胜的可能性(Kini & Williams, 2012)。锦标赛理论因此预测,当面对锦标赛激励时,参赛者将投入更多的努力并承担更多的风险以获得更好的表现(Connelly et al., 2014; Pruijssers et al., 2020)。

一些研究使用锦标赛理论来解释政治家在晋升激励下的行为或决策(Li & Lu, 2020; Xu, 2011)。当同一级别的许多官员竞争有限的晋升机会并进行相对评估时,就会形成政治竞赛,表现较好的官员将晋升到更高级别的职位(Li & Zhou, 2005; Wang et al., 2021)。官员晋升带来的权力和地位提升通常是巨大的,特别是在如中国等权力距离差异较大的国家(Wang et al., 2013年)。因此,晋升前后的利益差距很大,这促使政府官员致力于政治竞赛,政治锦标赛在世界各地不同国家的各级官员之间都有发生(Li & Lu, 2020)。

从锦标赛的角度来看,中国地方领导人的行为由干部评估系统所驱动,在这个系统中,那些实现了高优先级目标的人比其他人更有可能得到晋升(Li & Zhou, 2005)。如当经济增长是高优先级事项时,地方领导人需要比同行付出更大的努力和承担更大的风险来促进地方经济发展(Wang et al., 2021)。绩效不佳会促使地方官员寻求解决方案(Wang et al., 2021)。以往的研究表明,由于政府官员对GDP增长的重视,与GDP增长目标相关的缺口会促使政府官员采取多种方式促进地方经济。如Yue et al. (2019)发现,GDP增速下降导致地方官员为了发展旅游业,追赶其他地区,向辖区内的宗教寺庙收取门票费。

而在环境保护成为优先目标的情况下,锦标赛理论为探讨政府官员的政治激励如何影响地方企业的绿色创新提供了理论基础。此外,基于锦标赛效应的两个关键要素—晋升激励和绩效目标评价,进一步探讨了政治激励与绿色创新关系的边界条件。

(四)假设提出

1.官员的政治激励与企业的绿色创新

经济增长曾经是中国干部考核体系中最关键的目标(Li & Zhou, 2005),但从2007年起,中央政府将环境目标纳入了这一体系,并对环境目标考核实行了一票否决制。因此,环境目标被视为省长们的首要任务之一,特别是当其管辖区环境污染严重时,省长面临着更大的环境目标压力,被迫寻求解决办法,而绿色创新可以提供更好的环境解决方案。

一方面,绿色创新旨在对产品、系统和生产流程进行根本性变革,以减少资源使用或源头污染排放(Berrone & Gomez-Mejia, 2009)。与“面向满足最低环境标准的现成替代品以及可在公开市场上获得”的其他环境解决方案相比(Berrone et al., 2013, p. 891),绿色创新强调污染预防,能够提供更大的环境效益(Berrone et al., 2013)。另一方面,绿色创新可以在减少污染的同时创造竞争优势,从而可以带来环境绩效和经济绩效“双赢”的结果(Zeng et al., 2022)。虽然环境目标已被纳入干部考核体系,但经济增长仍然是一个高度优先事项。绿色创新是经济高质量发展的根本转机(Zeng et al., 2022),而培育绿色创新可以为省长提供更好的职业机会。

然而,尽管绿色创新具有更大的环境和经济效益,但就财务回报而言,它存在风险,需要政府官员更多的监管推动(Borghesi et al., 2015)。鉴于参与政治竞争的动机很大程度上取决于官员的职业生涯阶段(Li & Lu, 2020),处于不同职业生涯阶段的官员对绿色创新的重视程度可能有所不同。根据锦标赛理论,处于职业发展阶段的非退休型省长,由于其在政治锦标赛中竞争晋升的动机更强,并且需要获得更高的绩效评价排名以赢得锦标赛,因此可能会花费更大的努力来推动风险性绿色创新。相比之下,缺乏晋升前景的退休型省长只需满足业绩评估的最低要求,即可确保顺利过渡到退休;因此,他们可能缺乏努力工作和表现更好的强烈激励。

此外,政治激励的差异导致非退休型和退休型官员存在不同的职业生涯视野,具体表现为前者职业生涯视野较长,后者职业生涯视野较短(Li & Lu, 2020)。非退休型省长可能更喜欢绿色创新,因为从长远来看这是最好的解决方案,对经济增长的伤害最小,同时能够减少污染。相比之下,退休型省长们可能更倾向于表现较快的措施,如直接减少或停止污染的产生,因为他们更关心当前的污染水平,而不是未来的污染水平——那时他们可能已经退休了。

非退休型省长更受政治锦标赛的激励,可能会比退休型省长更努力地通过施加监管压力和提供经济激励,来推动当地企业增加绿色创新。一方面,他们可能会增加环境检查的频率,更加关注环境违法行为,并实施更严厉的处罚,如强制处理,罚款,停产和关闭,以迫使当地企业更多地投资于绿色创新(Marquis & Bird, 2018)。Berrone et al.(2013)证实,更大的环境监管压力促使企业进行更多的绿色创新。这一发现与波特假说是一致的,波特假说认为,更严格的环境管制可以激发企业的创新(Porter & Van der Linde, 1995)。另一方面,非退休型省长可能提供更多的经济激励(如政府补贴、税收优惠、国有银行贷款),以鼓励当地企业更多地参与绿色创新(Ren et al., 2021)。

综上所述,在调整后的干部考核体系下,绿色创新为严重的环境问题提供了可持续的解决方案;然而,省长对绿色创新的推动可能因其职业阶段而异。具体而言,与退休型省长相比,非退休型省长可能会更努力地促进高风险的绿色创新,因为他们有更强的动力赢得政治锦标赛。为了实现更高的绿色创新绩效,非退休型省长将对当地企业施加更大的监管压力,并提供经济激励。因此,文章提出以下假设:

H1:面对严重的环境污染,非退休型管理者比退休型管理者更能促进本地企业参与绿色创新。

借鉴锦标赛理论,文章从晋升动机和绩效评价两个角度,考察了影响锦标赛效应的边界条件。一方面,晋升预期能够增强晋升的动机。如果非退休型管理者为了晋升而促进企业的绿色创新,则对于晋升预期越大的管理者,这种效应越显著。另一方面,对于重视锦标赛激励的非退休型地方政府官员,更有可能向与官员目标一致或更容易受到官员影响的国有企业和政治关联强的企业施加压力,以取得更好的业绩。因此,文章考察了官员的晋升预期、企业的国有化性质和政治联系三者之间的关系。

2.官员晋升预期的调节效应

参照往期研究(Li & Lu, 2020; Li & Zhou, 2005),将在担任现任职务之前曾在中央政府担任重要职务的省长定义为具有更大晋升预期的省长。在中央政府的工作经历可能表明,省级领导人与中央政府的联系更紧密,对中央任命和晋升程序的运作方式有更好的了解,这会带来更好的晋升前景(Li & Zhou, 2005)。Li和Zhou(2005)证实,在中央政府工作的经历显著增加了省级领导晋升的可能性。此外,这种经历使省级领导人与能够影响官员评价过程的中央政府成员发展非正式联系,这是影响晋升的重要因素之一(Landry et al., 2018)。以往研究表明,工作努力程度会随着晋升预期的增加而增加(Frenkel & Bednall, 2016),故晋升预期更高的官员会更加努力,以提升自己的绩效,从而在绩效评估中脱颖而出。因此,过去在中央政府担任重要职务的非退休型省长可能具有更大的晋升预期,这反过来更有可能促进地方企业的绿色创新。据此,文章提出下列假设:

H2:省份环境污染严重与非退休型省长对企业绿色创新的正向交互效应,对具有更高晋升预期的省长来说会更强。

3.国有制的调节效应

国有企业的绩效往往与政府的目标保持一致,因为它们的运营直接受到政府对所有权控制和高管任命的影响(Yang et al., 2019; Zhou et al., 2017)。一方面,国有企业是政府资产,它们的最终所有者是政府或政府控制的机构(Wang et al., 2019b)。这意味着,国有企业的活动受到国家政策的严重影响,它们必须努力实现政府的目标(Zhang et al., 2020)。另一方面,中国国企高管被视为准政府官员,因为他们由中央和地方政府任命,并具有相应的行政级别(Chen et al., 2022)。更重要的是,这些准政府官员是由官僚体系评估的,其重点更多地是政府政策的执行,而不一定是公司的盈利能力(Wang et al., 2019)。在中国,国企高管受到“旋转门”的影响,这意味着他们可以被调到政府机构(Chen et al., 2022)。这种制度设计为国企高管实现政府目标提供了强有力的激励(Chen et al., 2022)。

因此,与经济利润最大化的非国有企业相比,国有企业可以优先分配企业资源,以满足政府的需求和目标(Yang et al., 2019; Zhou et al., 2017)。Chen et al. (2022)发现,国有企业比非国有企业更有可能积极参与碳减排,以帮助政府官员实现碳减排的绩效考核目标。因此文章认为,国有企业与政府官员的目标是一致的,而且比非国有企业更有可能响应政府的要求,参与绿色创新。据此提出下列假设:

H3a:在国有企业中,省份环境污染严重与非退休型省长对企业绿色创新的正向交互作用更强。

国有企业的隶属关系可能会影响国有企业对政府要求的响应(Genin et al., 2021)。根据国有企业的最终控制者是中央政府还是地方政府,我们将国有企业分为中央国有企业和地方国有企业(Chen et al., 2022)。由于中央国有企业在推进国家经济发展议程中发挥着重要的战略作用,中央政府赋予它们国家附属地位(Genin et al., 2021)。虽然中央国有企业在各省经营,但对这些国企高管的绩效评估是由中央政府或其下属机构,即国务院国有资产监督管理委员会进行的,地方政府对这些中央企业没有管辖权(Chen et al., 2022)。Chen et al. (2022)观察到,由于中央国有企业隶属于中央政府,它们可能获得最佳资源和优先权,因此不太可能响应地方政府的要求,如碳减排目标。

与之相反,地方国企高管的任命和绩效评估是地方政府的责任,地方政府可以对这些企业施加直接压力,以满足其要求。研究表明,地方国企高管可以晋升为地方政府高级官员,为实现这一晋升,他们需要积极响应地方政府的要求(Chen et al., 2022)。因此,文章认为地方国有企业比中央国有企业更有可能响应地方政府的要求进行绿色创新。据此,文章提出下列假设:

H3b:与中央国有企业相比,地方国有企业的省份环境污染严重与非退休型省长对企业绿色创新的正向交互作用更强。

4.政治关系的调节效应

如果企业高管在政府机构(如人大或政协)任职,则企业具有政治关系(Luo & Wang, 2021)。对制度相对薄弱国家的企业来说,与政府建立良好的联系至关重要,因为政府对经济保持着强大的影响力(Zhang et al., 2020)。已有文献证明,政治关系可以帮助企业获得有利的监管待遇,并促进获得政府控制的关键资源。例如,有政治关系的企业发现更容易获得银行贷款(Yu et al., 2022)和政府补贴(Tao et al., 2017),并可能受到较低税率的影响(Adhikari et al., 2006)。社会关系中的互惠性意味着政治联系将企业与政府联系在一起,企业依赖政府的合法性和关键资源,作为交换,政府期望企业遵守其期望和要求(Marquis & Qian,2014; Zhang et al., 2016)。Luo et al. (2017)认为,有政治关系的企业由于对政府的资源依赖,丧失独立性的风险更高。

此外,政治关系为企业与政府密切互动提供了一个渠道,使其能够更好地了解政府的担忧(Zhang et al., 2016)。这些互动也使得政府的期望和压力得以更直接地转移(Luo & Wang, 2021)。已有研究发现,与其他企业相比,政治关联企业更有可能追求政府或官员鼓励的目标,如慈善捐款(Luo & Wang, 2021)和承担环境责任(Zhang, 2017)。因此,由于政治关联企业高度依赖政府资源并积极与政府互动,其往往与政府目标保持一致,因此比其他企业更多地参与绿色创新。据此,文章假设如下:

H4:省份环境污染严重与非退休型省长对企业绿色创新的正向交互效应,对具有政治关系的企业来说会更强。

研究设计

(一)样本选择

文章使用2008年至2016年在上海和深圳证券交易所上市的重污染行业的中国企业为样本,对假设进行检验。根据定义,重污染行业是指那些生产活动造成严重环境污染,因此比其他行业更有可能从事绿色创新活动的行业。研究样本始于2007年中央政府调整干部考核制度后的2008年。选择2016年作为最后一年,有两个原因。第一,2016年国家统计局改变了环境污染的测算方法,导致2016年前后的污染数据存在实质性差异。第二,2016年7月19日,中央政府发起的中央环境保护督察(CEPI)推动了,退休型和非退休型官员加强环境保护措施或面临严厉的惩罚和问责,这种对环境保护的重视可能对官员的政治动机产生影响。因此,选择2015年作为环境污染和政治激励的最后一年,并将因变量(即绿色创新)前移一年来解释滞后效应(Rong et al., 2017),因此绿色创新的最后一年是2016年。

参考往期研究(Quan et al., 2021),文章采用以下标准筛选样本:(1)确定上海和深圳证券交易所上市的重污染行业的A股公司,共获得5832个公司年度观察值;(2)排除北京、天津、上海、和重庆(对应781个公司年度观察值)这四个直辖市的样本,因为市领导比省长更有可能晋升(Yao & Zhang, 2015);(3)排除254个观察对象中(ST/*ST),因连续两三个会计年度亏损而面临退市风险的特殊处理(Zhang et al., 2020);(4)排除65个关键数据缺失的观察值,经过筛选获得了来自752家公司的4732个公司年度观察的最终样本。

文章的资料来自多个来源:(1)关于省长的信息,包括年龄、性别、籍贯、教育和任职经历等,均从http: //cpc.People.com.cn手工收集;(2)各省的环境污染信息来自《中国环境年鉴》;(3)上市公司的专利和财务信息来自中国股票市场和CSMAR数据库;(4)各省经济和产业结构信息的收集来自《中国统计年鉴》。

出于下列原因,以省级官员为基础来衡量官员的政治激励。第一,由于企业财务和专利数据的可获得性,研究样本选择中国上市公司,这与往期研究中的样本一致(Li & Lu, 2020; Quan et al., 2021年)。省级政府在这些公司的活动中担当着重要角色,如Wang和Luo(2019, p.786)指出“首次公开发行(IPO)的推荐过去都是由省政府提出”。第二,中国上市公司主要集中在省会城市,很少有非省会城市的上市公司。省会城市的上市公司往往与该城市的省级政府有密切联系,因此受省级领导人的影响更大。第三,省级领导是中央政府落实社会、经济和政治政策的重要环节(Li & Lu, 2020)。有研究指出,干部考核制度的调整最初是针对省级领导提出(Tang et al., 2021)。

(二)可变测度

1. 因变量

绿色创新—绿色专利为绿色创新提供了客观的衡量标准(Amore & Bennedsen, 2016),因为中国专利局对专利的新颖性、创造性和实用性进行了全面的调查(Tan et al., 2020)。所有专利至少包含一个与其技术类别相关的国际专利分类(IPC),使我们能够将绿色专利与其他专利区分开来(Quan et al., 2021)。遵循往期研究(Quan et al., 2021),使用IPC识别绿色专利绿色发明。尽管中国专利法将专利分为发明专利、实用新型专利或外观设计专利(Tan et al., 2020),IPC检索识别的绿色专利仅包括发明和实用新型专利,这些专利代表了重大的技术进步(Ren et al., 2022)。因此,用绿色专利捕捉企业在控制污染方面的真实进展,是很好的衡量标准。

在文章研究中,专利计数是基于专利申请而不是专利授权年份,因为前者更好地捕捉了创新的实际时间(Ren et al., 2022),因为申请年份可以及时捕捉到政府官员为推动企业绿色创新所做的努力。遵循往期参考文献(Quan et al., 2021; Rong et al., 2017),用绿色创新取值为1的自然对数加上绿色专利申请数量来衡量。

使用绿色创新来衡量地方领导人所做的努力水平,可能会低估政治激励对环境保护的影响,因为绿色创新是一个产出指标,而并非所有的投入都能转化为产出,即研究中的估计效果可能相对保守。然而,鉴于并非所有努力都能直接改善环境绩效,而且许多努力无法直接衡量,因此绿色创新是衡量总体努力程度的一个优良尺度。

2.自变量

非退休型省长与环境污染之间相互作用项的系数是文章关注的重点。

非退休型省长(Non-retiring)—由于省长对地方经济和环境绩效负责(Kahn et al., 2015),研究将重点关注省长的政治激励。根据中国的强制退休制度,省长必须在65岁退休。省长的政治生涯是根据政治任期的多少来构建的,政治周期与每五年召开一次的中国共产党全国代表大会(CPC)相对应,非退休型省长被定义为在下届CPC召开时年龄小于65岁的省长,这意味着他们仍然可以在一个或多个政治任期内任职;而退休省长被定义为在下届CPC召开时年满65岁或65岁以上的省长,这意味着他们正处于最后一个政治任期(Wang & Luo, 2019)。

环境污染(Pollution)—空气污染已经成为中国最紧迫的环境问题(Feng et al., 2019)。相比于水污染和固体废物污染,空气污染正受到前所未有的公众关注,中国中央政府已将防止空气污染置于其环境目标清单的首位(Feng et al., 2019)。因此,文章使用空气污染来代表环境污染,用工业废气排放量的自然对数来衡量。

3.调节因子

晋升预期—创建一个虚拟变量Promotion anticipation,如果省长在中央部委担任过副部级以上职务,则取值为1,否则为0。

国有企业—国有企业被定义为最终控制人是政府或是政府代理机构之一的企业,如果企业是国有企业,则SOE取值为1,否则为0。

中央国有企业和地方国有企业—Central SOE是一个虚拟变量,如果公司的最终所有者是中央政府,则该变量取值为1,否则为0;如果公司的最终所有者是地方政府,则Local SOE取值为1,否则为0。

政治联系—根据Zhang et al.(2020),如果公司的董事长或CEO曾担任或目前担任各级(从国家级到省级以下)PC或PPCC的成员,则Political Connection取值为1,否则为0。

4.控制变量

文章控制了现有文献中使用的常见公司层面变量(Arena et al., 2018; Quan et al., 2021),包括研发支出(R&D expenditure)、规模(size)、年龄(age)、净资产收益率(ROE)、债务(debt)、董事会独立性(board independence)、所有权集中度(ownership concentration)、机构股东(institutional shareholder)和环境报告(environmental report)。此外,文章还控制了省级层面的变量,包括地区经济发展(GDP per capita)和产业结构(industrial structure)。最后,文章还控制了省长的个人特征,这可能会影响政治动机,包括省长的性别(gender)、家乡(homeland)、种族(ethnicity)、教育(education)和任职经历(prior work experience)。在1%和99%处对连续变量进行缩尾处理以减轻异常值影响。

(三)模型估计

遵循创新相关文献(Quan et al., 2021; Ren et al., 2022),采用普通最小二乘(OLS)回归检验文章的研究假设。通过下列方式处理潜在的内生性:(1)将因变量前移一年,以减轻可能的反向因果关系(Xu et al., 2019);(2)纳入年度、行业和省份固定效应,以控制随时间推移的组内差异,并限制因遗漏变量而导致的潜在误差(Xu et al., 2019);(3)对省份和年度层级的标准误进行聚类,以校正可能的异方差性。研究检验了非退休型省长×环境污染交互作用项的系数,该系数为主效应假设(H1)提供了估计值。我们构建了三因素交互作用项,以检验对调节效应(H2至H4)的假设,并在交互作用项中对连续变量进行均值居中,以减少可能的多重共线性的担忧(Wang & Luo, 2019)。

实证分析

(一)描述性统计

表1报告了变量的汇总统计。平均而言,研究样本中的企业每年申请1.75项绿色专利;非退休型官员占总样本的77%;国有企业占总样本的48%,其中35%是地方国有企业,13%是中央国有企业;有政治关系的高管占总样本的18.9%;省长拥有研究生学历,且其中的25. 7%拥有在中央政府任职的经历。

此外,表1还表明变量之间的成对相关系数的大小不高,我们通过计算方差膨胀因子(VIF)进一步检查多重共线性问题。VIF值的范围为1.02至2.11,平均值为1.48,这些VIF值远低于典型阈值10,表明多重共线性不是研究中的主要担忧。

-表1- 描述性统计

(二)基准回归结果

表2显示了主效应假设(H1)的检验结果,该假设预测了严重环境污染和非退休型省长对绿色创新的正向交互效应。模型1对控制变量和交互变量(非退休型和环境污染)进行了绿色创新回归,并将交互项非退休型×环境污染添加到模型2中以检验H1。模型2中交互作用项的系数为正且具有统计学显著性(βmodel 2 =0.066,p < 0.01),这表明在面临严重的环境污染时,受政治竞赛激励的非退休型省长比退休型省长更倾向于动员当地企业进行绿色创新,以改善其政治评价,因此,研究结论支持H1。非退休型和环境污染系数均不显著,但两者的交互作用项显著为正,凸显了环境污染严重和非退休型型的治理者共同存在对促进企业绿色创新的重要性。环境污染系数的不显著性表明,环境污染对企业绿色创新的影响,主要看治理者对解决环境污染问题是否存在强烈的激励。非退休型系数的不显著性表明,在不存在严重污染的情况下,非退休型省长和退休型省长在促进当地企业绿色创新方面没有显著差异。

遵循往期研究(Zhang et al., 2020),来计算经济意义。模型2中的系数为0.066,表明在省长非退休型的省份,污染增加一个标准差(0.819,见表1),绿色创新增加0.05(0.066×0.819)。以样本中绿色创新的平均值为基准(0.562),这一增长的幅度为9.6%(0.05/0.562)。也就是说,污染增加一个标准差,与退休型省长所在省份的企业相比,非退休型省长所在省份的企业拥有的绿色专利多9.6%,这在经济上是重要的。

-表2- 主效应的回归结果

(三)调节效应

表3报告了调节效应的结果,简便起见,不报告控制变量的系数。H2理论认为,环境污染与非退休型管理者对绿色创新的交互作用会因管理者的晋升预期而强化。模型1显示了统计上正显著的三因素交互项系数,即非退休型×环境污染×晋升预期(βmodel 1 =0.228,p < 0.01),说明各省的企业与具有更高晋升预期的管理者之间的交互作用更强,此结果支持H2。对于晋升预期水平较低的非退休型省长,主效应的经济显著性为6.8%,而对于晋升预期水平较高的非退休型省长,主效应的经济显著性为40.1%。显然,晋升预期的调节作用在经济上是显著的。

H3a认为,国有企业的相互作用更强。从模型2的结果可以看出,非退休型×环境污染×国有企业三因素交互项的系数显著为正(βmodel 2 =0.082,p < 0.05),表明国有企业比非国有企业更有可能遵守政府要求,更多地从事绿色创新,故H3a得到支持。非国有企业主效应的经济意义为5.4%,国有企业为17.3%,也进一步证明了H3a。此外,文章在H3b中提出,地方国有企业的相互作用比中央国有企业更强。模型3显示,非退休型×环境污染×地方国有企业三因素交互项的系数显著为正(β模型3 =0.095,p < 0.05),而非退休型×环境污染×中央国有企业的系数为正且不显著(β模型3 =0.042,p > 0.1)。这些结果表明,地方国有企业比中央国有企业更有可能响应地方政府的要求,并更多参与绿色创新,这支持了H3b。中央国有企业主效应的经济意义为5.1%,地方国有企业主效应的经济意义为18.9%。

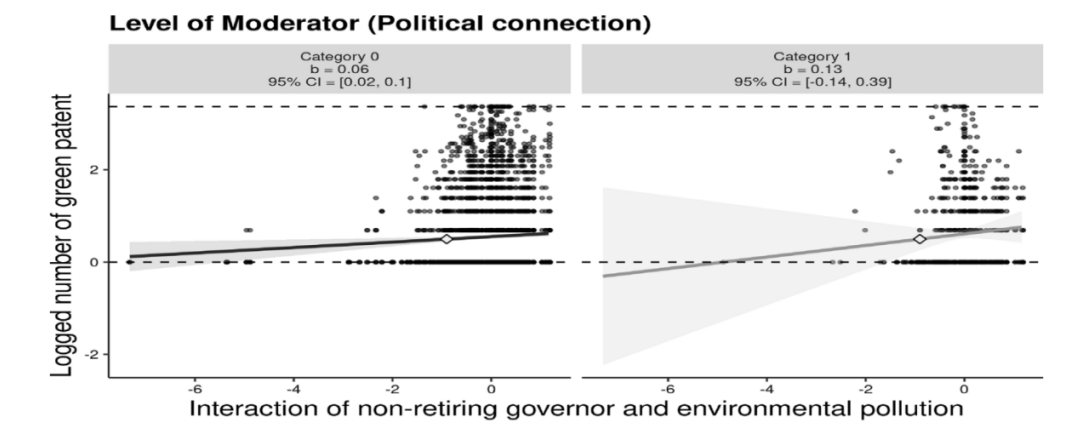

H4预测,具政治关联的企业互动效应更强。模型4显示,非退休型×环境污染×政治联系三因素交互项的系数显著为正(βmodel 4 =0.203,p < 0.1),表明H4得到支持。对于有政治关系的企业,主效应的经济显著性为9%;而对没有政治关系的企业,主效应的经济显著性为38.6%。

-表3- 调节效应的回归结果

参照Murphy和Aguinis(2022)以及Li et al.(2023)的方法,文章在图2、3和4中描述了这些调节效应。具体地说,我们绘制了环境污染与非退休型治理者(Non-retiering×Pollution)相互作用的简单斜率系数及其对绿色创新的95%置信区间,以评估调节效应的强度。如图2描绘了晋升预期的调节效应,假设晋升预期是一个分类变量,图2分别绘制了变量值为0和1时,非退休型×环境污染和绿色创新之间的关系。当变量等于1时,斜率更陡,这表明对于具有更大晋升预期的省长,非退休型×环境污染对绿色创新的正向交互作用效果更强。类似地,图3和图4分别展示了产权性质和政治联系的调节作用。

-图2- 晋升预期的调节效应

-图3- 产权性质的调节效应

-图4- 政治联系的调节效应

内生性分析

(一)内生性检验

1.解决与官员任命相关的内生性问题

研究中可能存在的一个问题是,非退休型和退休型官员的任命可能不是外生的,如一名非退休型省长更可能被分配到一个与发展绿色创新有关的省份,即估计的效果可能是由遗漏的省级特征驱动的。为解决这一问题,文章比较了2008年至2020年期间非退休型和退休型省长的省份分布,发现两组省份之间的重叠程度很高(67%)。因此,中国的非退休型和退休型省长的任命是外生的,这表明估计效果不太可能受省级特征影响。

文章的基准模型包括省固定效应,以控制不随时间变化的省级特征。为进一步减轻省略随时间变化的省级特征的问题,遵循往期研究(Chakraborty & Chatterjee, 2017),包括省固定效应和时间趋势的相互作用(Province FEs×Trend)。在纳入省固定效应×时间趋势后,得到了一致的结论,表明研究结果在控制了不随时间变化和随时间变化的省级特征后是稳健的。因此,文章的估计结构不太可能受省略的省级特征影响。

2.排除对官员年龄的另一种解释

有些人可能担心,政治动机取决于官员的年龄,而不是职业阶段(即非退休型和退休型)。为解决这个问题,文章进行下列分析。首先,创建一个连续变量Governor age,并通过将值乘以-1对其进行反向编码。我们对非退休型与省长年龄进行相关分析,发现相关系数为0.65,且有显著性。研究结果显示,以政治任期衡量的生涯阶段与省长年龄相关,但并不完全取决于省长年龄,将省长年龄作为控制变量添加到基准回归中。表4中的模型1结果表明,非型×环境污染的系数仍然显著为正。

其次,我们使用省长年龄作为政治激励的代理,并将交互项非退休型×环境污染替换为省长年龄×环境污染。模型2显示,省长年龄×环境污染的系数为0.011,远小于基准回归中的系数(0.066)。这一结果证实了政治激励与官员职业生涯阶段的关系比与年龄的关系更密切。正如Wang和Luo(2019,p.198)指出,分类测量可能更好地捕捉不同职业阶段政治激励的差异。

第三,如果官员的政治动机取决于他们的职业生涯阶段,那么退休官员的政治动机不随年龄而变化。为了验证这一点,我们只保留了退休省长的样本,并在省长年龄×环境污染的交互项上进行绿色创新的回归。模型3表明,相互作用项的系数是微不足道的,这支持了我们的预测。

第四,将退休的省长定义为将在7至8年内退休,来区分退休型和非退休型省长,以进行反事实测试。在这种情况下,我们预计非退休型和退休型省长在政治激励方面的差异较小(或没有),因为退休型省长群体中包括更多的非退休型省长。模型4和模型5表明,交互项的显著性水平较小或不显著,这与我们的论点一致。总体而言,我们确认政治激励密切取决于官员的职业阶段,而不是随着时间的推移而变化(Wang & Luo, 2019)。

-表4- 排除对官员年龄的其他解释

(二)其他稳健性检验

文章使用工具变量方法、环境污染和绿色创新的替代度量、替代估计方法以及混杂变量的影响阈值进行了其他几次稳健性检验,发现文章的主要结果不是由可能的内生性驱动的。

进一步分析

(一)机制检验

正如在主效应的假设发展中所提到的,非退休型省长可能会通过施加监管压力和提供经济激励措施,加大力度向当地企业施压,促进绿色创新的发展。为测试潜在的机制,采用分步法(Baron & Kenny, 1986; He & Shen, 2019)进行以下分析。

首先,使用环境处罚替代监管压力,遵循往期研究(Marquis & Bird, 2018),并从公共与环境事务研究所(IPE)网站(http://www.ipe.org.cn)手工收集公司级环境处罚的数据。IPE是一个环境非营利组织,收集地方政府公布的公司级环境处罚记录。如表5所示,模型1将环境处罚作为因变量,非退休型×环境污染系数显著为正,表明非退休型省长比退休型省长对当地企业施加更多的环境处罚。模型2以绿色创新为因变量,结果表明,非退休型×环境污染和环境处罚的系数均显著为正,表明环境处罚是非退休型省长促进绿色创新的机制之一。

其次,文章使用政府研发补贴和国有银行贷款替代经济激励。一方面,参照Wu et al.(2020),从企业年报的财务报表附注下“营业外收入”和“政府补助明细”项目手工收集政府研发补助数据。如果补贴摘要包含以下任何关键词,则将该补贴认定为研发补贴:科学技术、创新、新产品、技术创新、专利、科学研究、研发和技术改造(Wu et al., 2020)。表5中的模型3和模型4表明,与退休型省长相比,非退休型省长更有可能通过政府研发补贴促进绿色创新。另一方面,参照Chen et al.(2022),从CSMAR收集国有银行贷款数据。国有银行包括中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国交通银行和中国邮政储蓄银行。表5中的模型5和6表明,非退休型省长比退休型省长更有可能通过提供国有银行贷款来促进绿色创新。

总体而言,与省长临近退休省份的企业相比,省长未临近退休省份的企业易受到更多的环境处罚,获得更多的政府研发补贴和国有银行贷款。这一发现与文章的理论机制相符,即非退休型省长比退休省长更有可能通过施加更强的监管压力(环境处罚)和提供更多的经济激励(政府研发补贴、国有银行贷款)来促进绿色创新。

-表5- 机制分析

研究结论

加深对企业绿色创新的动机和时机的理解,对企业竞争力以及环境可持续性都至关重要。文章的研究结果表明,当环境绩效纳入干部考核体系时,官员的政治激励对企业绿色创新具有积极影响。研究进一步发现,官员的晋升预期、企业的国有化性质和政治联系都进一步增强了这种正向影响。

(一)理论贡献

文章的研究有几个重要的理论贡献。首先,研究通过确认官员的政治激励是绿色创新的一个新的前因,推进了绿色创新文献。现有文献大多集中于监管政策与企业绿色创新之间的关系(Borghesi et al., 2015; Ren et al., 2022),而对影响政策制定者和执行者行为和绩效的因素明显关注不足。文章的研究侧重于政治激励,其作为塑造官员行为和绩效最重要的因素之一(Du & Yi, 2022),提供了证据表明更强的政治激励能够促进企业绿色创新。这是因为非退休型省长具有更高的政治动机,更有可能通过培育绿色创新来获得进一步的晋升,如通过施加监管压力和提供经济激励来推动当地公司的绿色创新。进一步的机制分析也支持这一解释,其表明管理者所发挥的作用是至关重要的,因为它决定了在多大程度上实施法规或激励计划来促进绿色创新。

其次,文章的研究通过将锦标赛理论扩展到绿色创新的背景下,为锦标赛理论做出了贡献。以往的研究主要采用制度理论(Bammens & Hünermund, 2020)、合法性理论(Ren et al., 2022)、利益相关者理论(Lin et al., 2014)和上层梯队理论(Arena et al., 2018),解释企业为什么要从事绿色创新,这些研究关注的是监管、市场、技术或企业特定因素等动因。与之不同,文章提供了一个新的理论视角—锦标赛理论,并解释了由于锦标赛效应,更高的政治激励会驱使政府官员付出更大的努力来推动绿色创新。因此,在这样的背景下应用锦标赛理论有助于加强对企业绿色创新动因的理解。

此外,现有研究对锦标赛效应的边界条件关注不足(Connellyet al., 2014)。文章在研究锦标赛效应和企业行为之间的关系时,更多地探索边界条件,基于锦标赛理论的两个基本方面—晋升动机和绩效评估,对边界条件展开理论分析。研究结果表明,对于省长晋升预期较高省份的企业、地方国有企业和政治关联的企业而言,政治激励对绿色创新的正向影响更大。

最后,本研究从企业绿色创新的角度,提出了政治激励可以减少环境污染的观点,丰富了有关政治激励后果的文献。而以往的研究则表明这种激励措施对环境污染有积极影响(Economy, 2007;Xu, 2011),这可能是因为这些研究是在环境绩效尚未被纳入干部考核体系的背景下进行的。虽然越来越多的研究已经注意到调整后的干部考核体系(环境绩效被纳入)重塑了地方官员的激励结构(Du & Yi, 2022),但很少有研究从企业绿色创新的角度探讨调整后的考核体系在环境治理中的作用。通过揭示政治激励对绿色创新的积极影响,本研究加深了对干部考核体系在塑造官员政治激励中作用的理解,并为政治激励与环境污染之间的关系提供了更全面的见解。

(二)伦理启示

文章的研究为可持续发展提供了重要的伦理启示。首先,文章对政治激励制度的关注不同于以往的伦理学研究,以往的伦理学研究主要关注促使企业采取更多绿色管理举措的监管政策(He & Shen, 2019; Ren et al., 2022)。而文章的研究结果不仅包括监管政策,还建议应关注政策制定者和执行者,以及影响其行为和绩效的因素(即政治动机)。因此,文章建议建立一个奖励地方官员绿色行为的干部评估制度,这能够有效激励官员重视绿色可持续发展。中国提供的证据也为政治制度相似的新兴经济体,如何更好地应对全球气候变化和环境恶化,提供了有益的参考。

其次,文章研究表明退休型官员对绿色创新的投资少于非退休型官员,故提供适当激励措施以缓解官员退休问题很有必要。例如,官员的退休福利可以与其治理期间的区域环境绩效紧密相连,在环境绩效评估中表现较好的官员退休后,应优先任命为筹委会或人民政协的领导职务。同时,中央政府应加大对这些退休型官员为改善地方环境绩效所做努力的宣传力度,并颁布相关荣誉奖项,使这些官员能够建立良好的政治声誉。

最后,往期伦理学研究表明,公司管理者和政府官员之间的联系可能产生共谋和榨取私人利益等行为(Chen et al., 2011)。然而,文章研究结果表明,政府官员推动政治关联企业更多地参与绿色创新,以帮助实现其社会和政治目标。这一发现表明,政治关联能够提高企业与政府之间目标的一致性,而有助于解决环境问题。例如,当一家公司对环境治理做出积极贡献时,其高管可以获得PC或PPCC会员资格。

(三)未来研究方向

基于文章研究的一些局限,为未来的研究提出方向。第一,中国特有的政治激励并不唯一,其也适用于如越南、日本和韩国等单一制国家,它们的地方官员有动机实现绩效目标(Wang et al., 2021)。此外,政治激励在联邦制国家普遍存在(Li & Lu, 2020),这些国家的地方领导人面临着来自选民和选举周期的压力,如在美国,州长的连任前景似乎很大程度上取决于其对选民所关注问题(如经济和环境目标)的反应,是否优于相邻州州长的反应(Besley & Case, 2003; Li & Lu, 2020),这与中国的政治激励类似。因此,可以探索文章的研究成果是否能在其他国家复制。

其次,基于公司财务和专利数据的可获得性,文章的研究是中国上市公司的样本,这种局限性导致本研究只能追踪省级官员的政治动机。因此,未来的研究可以通过使用非上市公司的数据来进行扩展,并关注对这些公司行为有直接影响的城市领导人的政治激励。

最后,使用绿色创新这一产出指标来衡量地方官员的努力,可能低估了政治激励措施对环境保护的影响,因为并非所有投入都能够转化为产出。因此,未来的研究可以构建一个更完善的衡量指标,在投入指标可用的情况下,更准确地反映地方官员的环境保护努力。

Abstract:

Drawing on tournament theory, we argue that when environmental goals are incorporated into the cadre evaluation system, compared to officials who are close to retirement (i.e., retiring officials), non-retiring officials may exert more effort to foster risky green innovation. Based on a sample of publicly traded firms from heavily polluting industries in China between 2008 and 2016, we hypothesize and find that confronted with severe environmental pollution, firms in provinces with non-retiring governors have higher green innovation performance than those in provinces with retiring governors. Moreover, we find that this effect is stronger for firms in provinces whose governors have higher promotion anticipation, for local state-owned enterprises (SOEs), and for politically connected firms. Our study identifes the political incentives of government officials as an important antecedent of corporate green innovation and highlights the value of establishing a “green” cadre evaluation system to promote sustainable development.