论文标题:Do Firms Put Their Money Where Their Mouth is?Sociopolitical Claims and Corporate Political Activity

中文标题:公司是否言行一致?社会政治主张与企业政治活动

原文来源:Preuss S, Max M M. 2024. “Do firms put their money where their mouth is? Sociopolitical claims and corporate political activity”Accounting, Organizations and Society, 113: 101510.

供稿:松鹤

封面图片来源:Pexels

编者按:

企业越来越多地通过公开声明其在极化问题上的立场来回应利益相关者的需求,但与此同时,它们的政治活动可能与其声明相矛盾。文章分析了企业的社会政治声明与其政治行动委员会(PAC)捐款之间的一致性程度。基于公司声明中的词汇组合,开发了一个关于多样性和环境保护的声明词典,并将企业的政治捐款与第三方倡导组织提供的候选人支持率相关联。研究发现,企业通常主要向低评分的政治人物捐款(即环保和人权评分较低的政治人物),做出更多社会政治声明的企业相对更多地向高评分的政治人物捐款,同时其向低评分的政治人物捐款并未减少。此外,政府补贴、政治人物的权力以及社会对多样性和环境披露的压力会减少政治一致性程度。

一、引言

文章探讨了企业在社会政治问题上的声明与其政治捐款之间的关系。随着利益相关者对企业在移民、同性婚姻和气候变化等社会政治问题上立场的要求增加,企业可能会在这些问题上发表声明。然而,如果企业在环境、社会和治理(ESG)或企业社会责任(CSR)表现较差,或者捐款给持反ESG或反CSR观点的政治家,这些声明可能会被认为是虚伪的。文章通过分析2010年至2020年间S&P 500公司发布的372,946份年度报告、股东提案和新闻稿,构建了识别公司社会政治声明的词汇表,研究这些声明是否与公司对政治行动委员会(PACs)的捐款相关,特别是是否与支持环保和LGBTQ+政策的政治家的捐款相关。

文章讨论了两种可能的关系:一方面,企业的社会政治声明和政治捐款可能是不一致的,企业可能仅通过发表社会政治声明来吸引利益相关者,而政治捐款则基于政治利益。另一方面,企业的社会政治声明和政治捐款可能是一致的,企业可能只在有强烈政治立场时才会进行这类声明,避免因此遭遇政治网络破坏或消费者抵制等负面后果。

文章研究了企业的社会政治声明与其政治捐款之间的一致性情况。研究发现,虽然那些发表更多社会政治声明的公司倾向于向评分较高的政治家捐款。即便是声明最多的企业,大部分捐款仍然集中在评分较低的政治家身上。此外,企业的捐款既增加了对高评分政治家的支持,也没有减少对低评分政治家的捐款,表明政治一致性主要体现在对高评分政治家的更多捐款。同时,文章还探讨了多种因素对企业政治一致性的影响,例如,企业在利用社会政治声明提升声誉时,政治一致性较低;而当利益相关者能够更容易监督企业的政治支出时,政治一致性较高。

研究贡献在于:(1)文章提供了企业整体的政治声明和政治一致性的证据。已有研究聚焦在个体或团体的捐款情况,而非考虑企业整体政治支出情况,文章基于政治投票记录、企业价值声明和捐款行为,提供了企业整体在社会政治声明与政治活动一致性情况的实证证据;(2)文章对企业是否“言行一致”方面的研究贡献了新的证据。早期的研究通过排放数据(Cho et al.,2006;Patten,2002)、第三方评级(Choet et al.,2010)、违规行为(Raghunandan & Rajgopal,2020)或诉讼(Loughran et al.,2009)来识别企业声明与ESG表现之间的错位,文章通过考察企业是否“以政治行动支持其言辞”来扩展这一文献。(3)文章补充了企业政治活动披露的文献。尽管股东持续关注企业价值声明与政治活动之间的不一致(Baloriaet al.,2019;Bebchuk & Jackson,2013)以及因此带来的声誉风险(Torres-Spelliscy,2016),但政治活动的披露通常仍然是自愿的,文章通过评估企业在可观察的PAC捐款与社会政治声明之间的一致性程度,补充了企业政治活动披露的文献。

二、理论分析与假说提出

社会政治声明与政治活动的分离。企业通过多种渠道传播其价值观,但这些声明常被视为外部压力的产物,可能只是“空洞话语”。例如,企业可能在环保或社会责任方面发表积极声明,但在实际操作中却表现不一致。合法性理论认为,企业展示与社会价值观一致的声明,但在实践中,履行这些声明的成本较高,企业往往更侧重于战略性地运用政治活动,建立多元化的政治网络以获得利益。这种情况导致企业的社会政治声明和政治捐款之间可能存在分离,尤其是当企业面临股东价值与社会责任之间的权衡时。

社会政治声明与企业政治活动的一致性。尽管一些研究认为社会政治声明不会对企业造成负面后果,实际上许多企业管理者避免在社会政治问题上表态,因为这可能会疏远部分利益相关者,尤其是客户。例如,Nike因聘请科林·卡佩尼克为代言人而遭到广泛反对,Budweiser因聘请变性人Dylan Mulvaney宣传啤酒而损失了约3.95亿美元的销售额。这些事件表明,社会政治声明可能对企业带来负面影响,甚至损害其声誉、政治网络,或导致员工士气低落。因此,企业只有在社会政治声明与其真实价值观一致时,才会采取这种声明。否则,企业可能选择避免公开表态,以免引发声誉风险。已有的研究表明,透明度对企业行为有重要影响,尤其是在政治捐款方面。因此,企业可能会出于避免声誉风险的考虑,将其社会政治声明与实际政治活动一致性。

社会政治声明与企业政治活动的不一致性。第三种可能性是,社会政治声明与政治活动不一致。Cho 等(2006,2010)和Patten(2002)不仅没有找到环境报告与环境表现之间的正相关,反而发现了显著的负相关。这种环境报告与表现之间的脱节,可能是因为企业使用叙述性披露来转移公众对其不良表现的关注或其他声誉威胁(Cho 等,2010;McDonnell & King,2013)。政治活动可能通过保护企业免于执法行动(Heitz 等,2021)或延迟引入潜在的成本性监管(Cho 等,2008;Meng & Rode,2019)来补充这些披露。如果企业利用社会政治声明来掩盖其行为,同时通过政治活动来保护自己免受诉讼或监管成本的威胁,可能会观察到更多的社会政治声明与政治捐款之间的不一致性。换句话说,拥有更多社会政治声明的企业可能会更多地向那些与其社会政治声明立场相冲突的政客捐款。由于事先无法确定哪种关系占主导地位(分离、一致或不一致),文章提出以下假设:

H0:企业的社会政治声明与其政治捐款之间不存在关系。

三、研究设计

(一)样本选择

本研究旨在探讨企业价值观与政治活动的关系。文章将分析范围限制在两个具有明显社会政治分歧的问题上:多样性(种族、性别和性取向多样性)和环境保护。选择这两个问题的原因是它们在CEO激进主义中最常见(Larcker et al., 2018),并且是客户抵制的主要原因(McDonnell & Cobb, 2020)。文章通过分析2010至2020年间发布的10-K报告、代理声明(DEF 14A)和新闻稿,评估企业在多样性和环境保护方面的公开立场。利用这些企业声明的优势在于它们能方便地传达企业价值观(Li et al., 2021),并且这三种数据来源涵盖了大多数企业的沟通内容。参考McDonnell和King(2013),文章通过PR Newswire和Business Wire获取英语新闻稿。这两个来源提供大量美国新闻稿,是FactSet数据库中的主要来源。文章将分析范围限制在2010年至样本期间内曾经是S&P 500指数成分股的企业。S&P 500企业更可能发布社会政治声明(Larcker et al., 2018),并且与较小的企业相比,更有可能进行PAC捐赠。

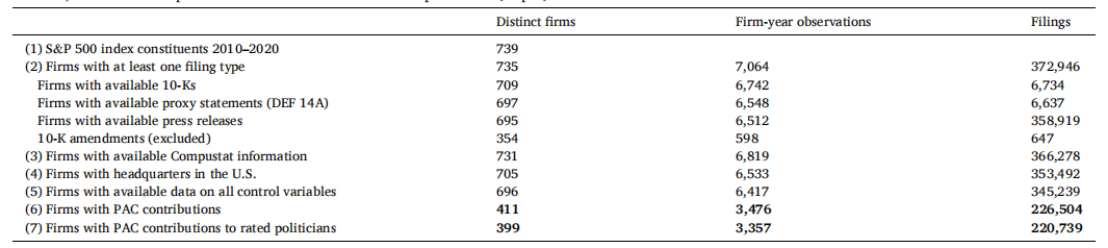

样本选择步骤如下:首先,获取2010年S&P 500指数包含的739家公司,2010年是FactSet中可获取新闻稿的第一年。从SEC的EDGAR数据库下载10-K报告和代理声明,去除了4家没有公司备案的公司。在剩余735家公司中,获取了372,946份文件,包括358,919份新闻稿、7,390份10-K报告(包括修订版)和6,647份代理声明,基于这些文件开发了文章的社会政治声明词典。然后,去除了4家在Compustat/CRSP合并数据库中不可用的公司、16家总部位于美国以外的公司(这些公司技术上不能向美国政治人物捐款)和9家缺少控制变量的公司。由于文章分析的是社会政治声明与政治捐赠之间的关系,最终样本仅限于那些有PAC捐赠记录的公司年度。在剩余411家公司中,有12家公司未向LCV或HRC评分的政治人物捐款。因此,最终样本包括399家公司和3,357个公司年度观察值。表1展示了样本选择的所有步骤。

-表1- 样本选择

(二)变量构建

1.社会政治声明

文章通过Baier et al. (2020)、Bhagwat et al. (2020)、Larcker et al. (2018) 和 Mkrtchyan et al. (2021) 提供的词汇表开始识别社会政治声明。文章的数据集包含372,946份文件,因此无法手动验证每个包含所选关键词的声明。文章改为生成由两到四个词组成的n-gram(表2),并手动检查这些n-gram是否可靠地捕捉到与环境和多样性相关的积极价值声明。事实上,许多关键词(例如“气候变化”和“全球变暖”)常用于描述可能对公司现金流产生不利影响的法律,因此不适用于识别公司披露中的社会政治声明。文章关于社会政治声明的主要度量,分别表示为ENV(环境)和DIV(多样性),包含与环境或多样性价值声明相关的所有已识别的n-gram。

文章为每个社会政治声明主题生成两种度量方式。这两个度量均基于在公司文件中出现n-gram的频率。首先,文章统计每年在公司文件中出现任何n-gram的次数(times)。times适用于在单一文件中做出更多声明的公司和在多个文件中做出声明的公司,通常在文件较长或报告较长(如年报和委托声明)的公司中较高。文章的第二项度量方式是docs,通过统计每年包含至少两个不同环境或多样性相关n-gram的文档数量来反映公司沟通的频率。与times不同,docs更适用于那些在多个文件中做出声明的公司,而非仅在单一文件中做出声明的公司。由于这两个度量均呈正偏态分布,文章对其进行了对数转换处理。

-表2- 社会政治声明的n-gram词典

2.政治捐款

文章从联邦选举委员会(FEC)获取了PAC捐款数据,并通过模糊匹配PAC名称与公司历史上的Compustat和EDGAR公司名称来识别捐款公司。

为了构建一个能够评估公司政治捐款与其社会政治声明是否一致的政治活动变量,文章使用第三方评级来评估公司捐款的政治人物,政治倡导组织根据美国政治人物的历史投票记录进行评分。文章选择了HRC和LCV这两个知名的政治倡导组织,这两个组织包含与人权和环境事务相关的法案,并验证国会议员是否支持HRC或LCV推荐的立场。文章排除了与多样性或环境问题无关的投票(如司法任命),最终收集了HRC和LCV分别审查的61个和348个法案。每个政治人物的最终批准得分是其投票与HRC或LCV立场一致的百分比,得分越高表示批准越高(得分50表示该政治人物在50%的情况下支持HRC或LCV的立场)。

随后,文章将政治人物的评分与FEC标识符关联。最终样本包括975名政治人物的30,863个HRC投票和162,607个LCV投票。将HRC和LCV评分与公司PAC捐款关联后,文章计算每家公司每年支持的所有政治人物的捐款加权平均评分,评分根据公司对每位政治人物的捐款量进行加权(即,每年由公司i向政治人物p捐赠的金额,按公司i在该年总PAC捐款额进行标准化)。这种方法确保了公司每年的平均评分反映了实际捐款金额,而不是简单地对公司支持的每个政治人物赋予相同的权重。除了主要分析LCV和HRC评分外,文章还考察了社会政治声明是否与捐款给民主党PAC(包括候选人和党派PAC)相关。该分析的因变量为公司对民主党PAC的相对捐款(Relative Dem),其计算方法为公司对民主党PAC的捐款除以公司对民主党和共和党PAC捐款的总和。Relative Dem还包括那些仅对非评级政治人物捐款的公司观察,这使得样本增加了119个观察值(见表1的第6步)。

(三)模型设计

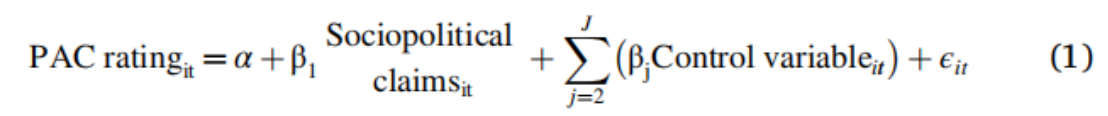

文章采用模型(1)验证企业价值主张与政治捐款之间的一致性。

模型(1)是一项OLS回归分析,其中i代表公司,t代表年份PACrating可以是PAC HRC、PAC LCV或Relative Dem。Sociopolitical claims是Ln(ENVtimes)、Ln(ENVdocs)、Ln(DIVtimes)或Ln(DIVdocs)。公司层面的控制变量,这些变量可能共同影响公司的政治捐款和社会政治声明,同时还控制了年份和行业固定效应。这些控制变量包括公司规模(Ln(total assets), Ln(employees), Ln(market value)), 杠杆率 (Leverage) 和盈利能力 (Return on assets)。Bonaparte(2020)指出,女性高管的增加推动了企业对自由派候选人的支持。因此,文章加入了变量Female Executives,如果公司至少有一名女性高管,则该变量为1。此外,文章还控制了CEO的政治意识形态。根据Di Giuli和Kostovetsky(2014)的做法,文章计算了Dem CEO %,即CEO对民主党PAC的累计捐款占其对民主党和共和党PAC总捐款的比例。公司规模、杠杆率和盈利能力的数据来自CCM;女性高管的数据来自Execucomp。数据基于PAC捐款和社会政治声明发生的日历年之前的最新财年。为了控制可能是公司频繁或广泛披露更多声明并支持特定类型政治家的情况,文章还在回归中加入了Ln(words)和Ln(docs),分别用于控制Ln(ENVtimes)与Ln(DIVtimes)的回归中的披露频率,以及Ln(ENVdocs)和Ln(DIVdocs)的回归中的报告数量。Ln(words)是指每个公司年度在所有来源(10-K报告、新闻稿和代理声明)中所有单词数的自然对数;Ln(docs)是指某一年内文件数量的自然对数。最后,文章使用Fama French 48行业固定效应,这些固定效应基于公司历史的SIC代码。

四、实证分析

(一) 描述性统计证据

1.社会政治声明与政治捐赠的时间变化

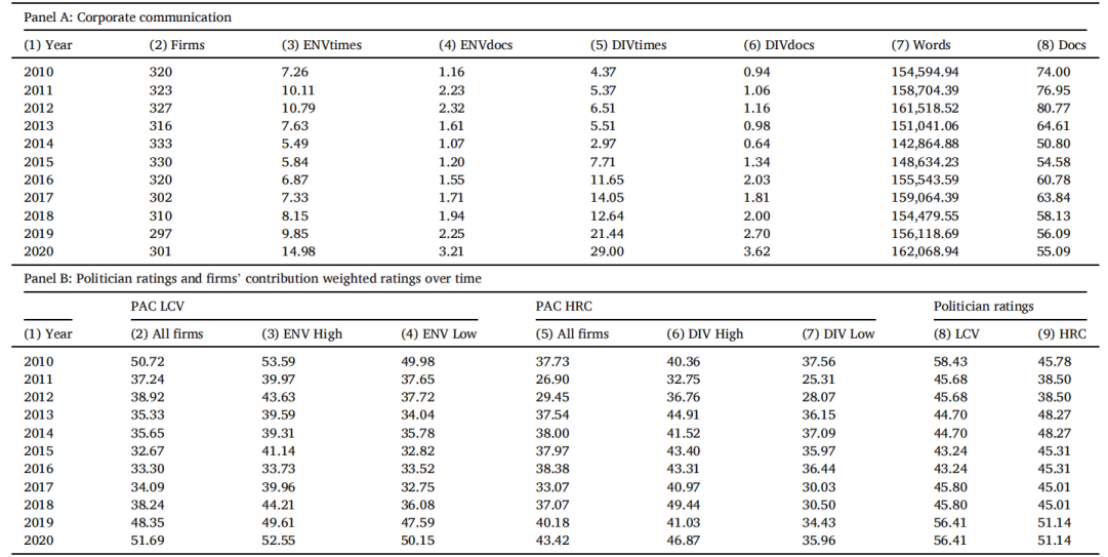

表3展示了公司在环境和多样性问题上的社会政治声明与PAC捐赠的关系。数据显示,环境和多样性披露数量在2010至2020年间增长,但大多数公司仍更多捐赠给低评分政治家(PAC LCV和PAC HRC评分低于中点)。即便高社会政治声明的公司其捐赠评分较高,但仍低于中点,且低于政治家评分的平均值。这表明公司虽然增加了社会政治声明,但在捐赠上仍表现出谨慎。

-表3- 社会政治主张与政治捐款情况

2.主要变量描述性统计

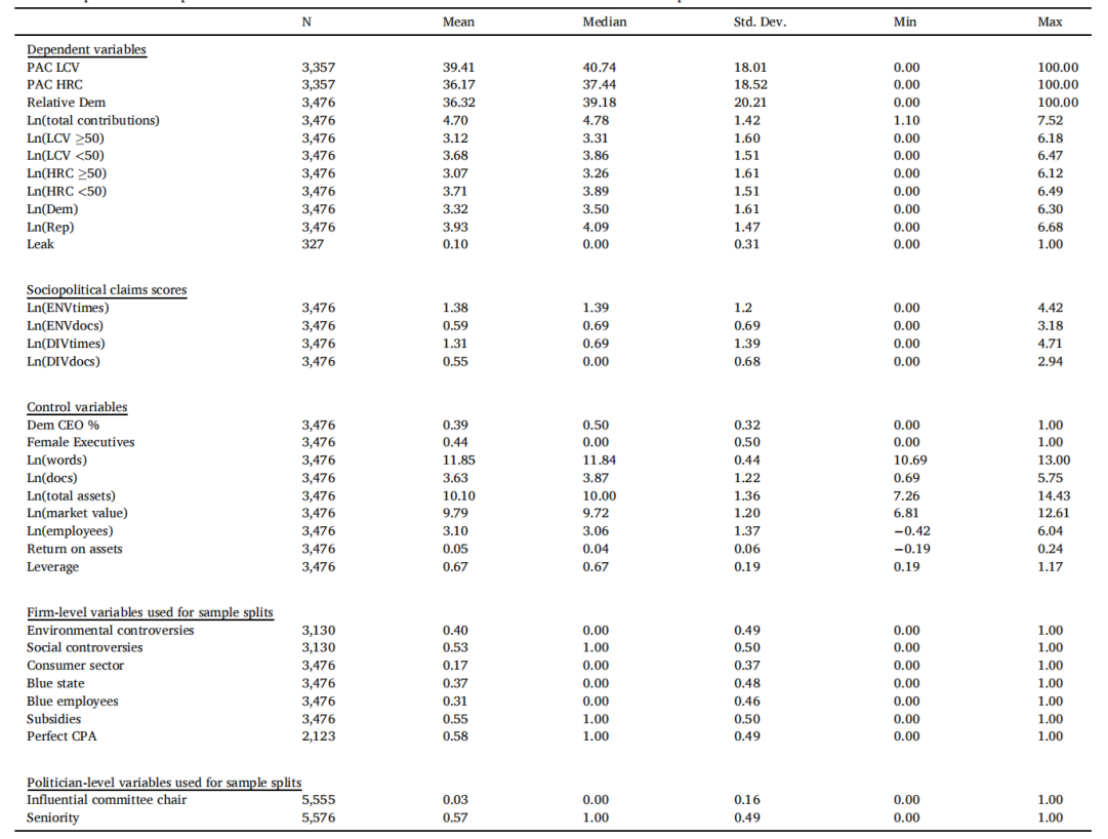

表4面板A展示了主要分析中使用的变量摘要统计数据。文章的样本包含3,476个公司年度数据,涵盖411家公司。PAC LCV和PAC HRC的观测值(3,357)少于Relative Dem,因为12家公司仅向未被评级的政治人物或政党PAC捐款。平均而言,公司向低于50分的政治人物捐赠更多(PAC LCV均值为39.41,PAC HRC为36.17)。Relative Dem的平均值为36.32,表示公司向民主党PAC捐赠较少。2010年至2020年期间,样本公司共向HRC和LCV评级的政治人物捐赠了约5.3亿美元,平均每家公司每年捐赠15.8万美元。62%(60%)的捐款是给HRC(LCV)评分低于50的政治人物。

-表4- 描述性统计

(二)回归结果分析

1.社会政治主张与公司政治行动的一致性

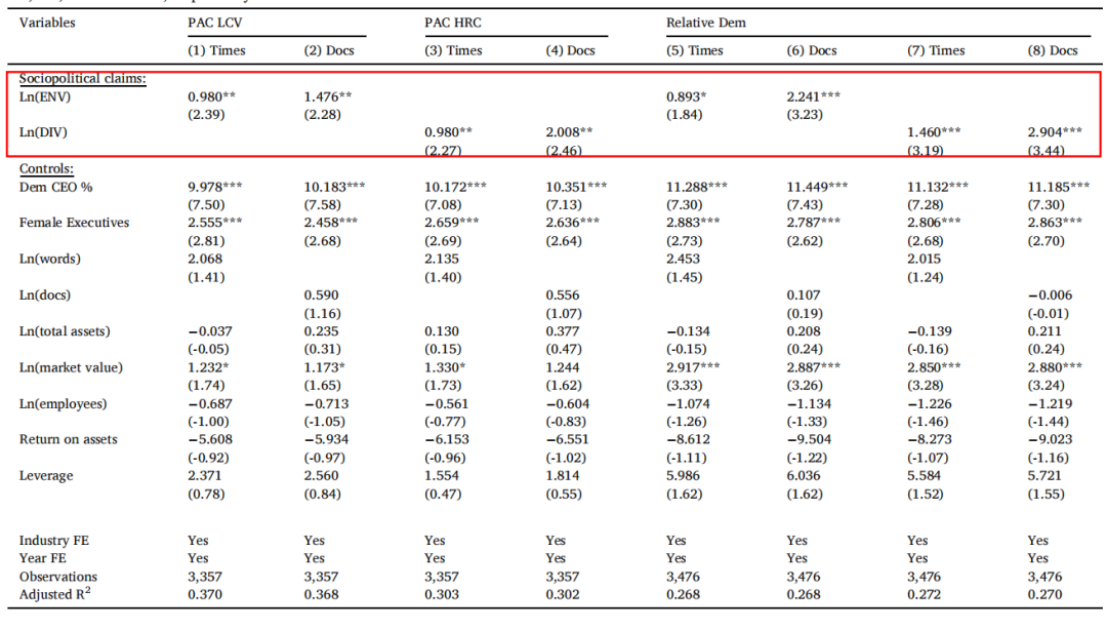

表5展示了政治一致性的回归结果。通过将加权平均评分回归到社会政治主张变量,文章评估了社会政治主张是否与捐款相关,对于PAC HRC和PAC LCV的回归结果(列1至4),Ln(ENVtimes)、Ln(ENVdocs)、Ln(DIVtimes)和Ln(DIVdocs)的系数均在5%的显著性水平上。表明公司的政治捐款与其社会政治主张之间存在正相关关系。在对Relative Dem进行回归分析(列5至8)表明,更多的社会政治主张与更多的捐款给民主党PAC一致,支持了政治一致性。因此,文章拒绝了公司社会政治主张与政治活动之间无关系的原假设。

-表5- 企业政治一致性

2.支持高评级还是低评级政治人物

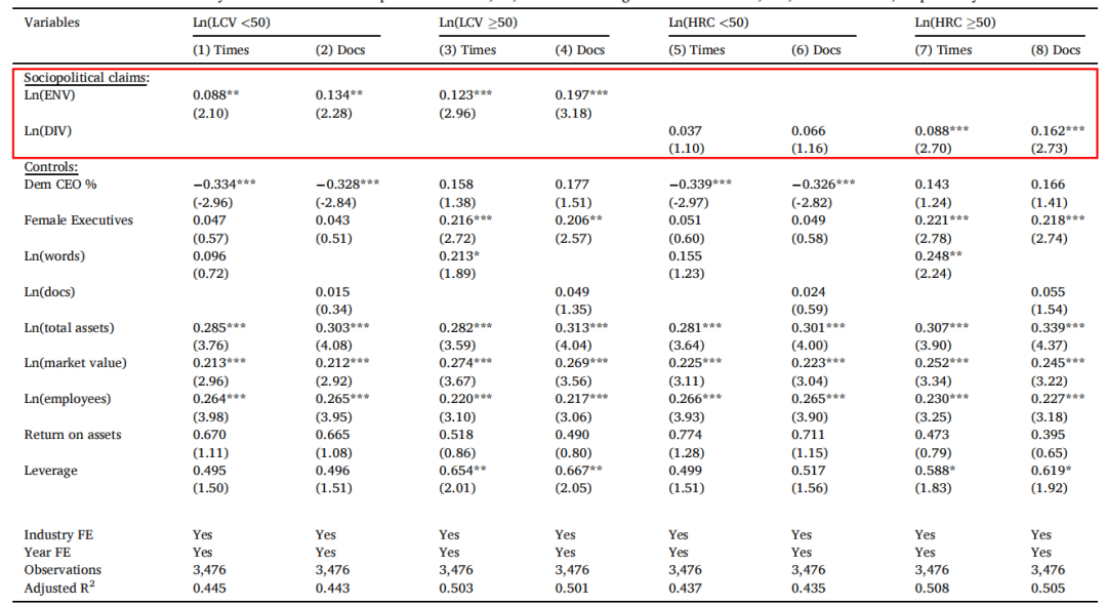

文章进一步分析了公司如何通过捐赠实现政治一致性。公司可能通过更多地捐赠给高评级政治人物、减少捐赠给低评级政治人物,或两者兼而有之。

首先,文章利用模型(1),以所有PAC捐赠总额(Ln(total contributions))为因变量进行回归,表6的第1到第4列显示,环境声明与捐赠给高评分和低评分LCV政客之间存在显著的正相关关系。对于环境声明,做出更多声明的企业既捐赠给低评分政客(第1和第2列),也捐赠给高评分政客(第3和第4列),这与我们之前观察到的结果一致,表明做出更多社会政治声明的企业总体上捐赠更多。然而,这些结果也表明,企业在做出更多声明时,并不会减少对低评分政客的捐赠。换句话说,企业的政治言行一致性主要是由企业捐赠给高评分政客驱动,而非减少对低评分政客的捐赠。对于多样性声明,做出更多声明的企业更倾向于捐赠给高评分的HRC政客,表明存在相对的政治一致性(第7和第8列)。然而,对低评分政客的捐赠既没有显著增加,也没有显著减少(第5和第6列)。与LCV数据一致,一致性是通过更多地捐赠给高评分政客来实现的。

总体而言,本小节的结果表明,做出更多声明的企业捐赠更多,并且将更多捐款投向评分较高的政客,但与做出较少声明的企业相比,做出更多声明的企业也会向低评分政客捐赠相似或更多的金额。

-表6- 捐赠给高评级和低评级LCV及HRC政治人物

3.公司规模

本部分文章讨论了公司规模对政治一致性的潜在影响。为了评估遗漏的规模变量对所得系数的影响,文章估计了不加入公司规模控制变量的模型(1),并将这些结果与文章的主要测试结果进行比较。结果发现(未列示)与社会政治声明变量相关的系数是正向且显著的,且通常与文章在表5中的主要结果中的系数相当。此外,R²值在有无规模控制的情况下相当,这表明遗漏的规模变量可能不会显著影响这些结果(Oster,2019)。然而,对于文章在分配捐款给高评级和低评级政治家的测试,是否包含公司规模控制变量会影响文章关注的系数。当不包含规模控制时,社会政治声明变量的系数比包含控制时更大,标准误更小。此外,加入公司规模变量后,R²值大幅提高。这些结果表明,对于这些测试,公司的规模是一个混杂因素。因此,由于公司规模与公司政治行动仍然存在理论上的关系,文章在所有回归中同时加入多个控制变量来控制公司规模,这使文章能够更可靠地捕捉到公司规模的潜在混杂效应。

总的来说,在分析公司政治一致性时,公司规模的控制对于准确捕捉捐款分配的影响至关重要。

4.公司固定效应

文章的主要推论主要来源于公司政治支出和社会政治声明的横向差异。也就是说,文章的分析并未通过使用要求较高的经验设计(公司固定效应)来研究公司内部差异。当文章遵循Jennings等人(2022)的做法,仅使用公司固定效应回归时,文章发现PAC LCV、PAC HRC和Relative Dem的R²分别为0.55、0.58和0.59。这意味着公司固定效应吸收了因变量(公司间变化)超过一半的差异。因此,公司固定效应模型会忽视公司间政治捐赠的关键变化。这些结果与企业一旦制定了政治捐赠战略后,通常不会在多年内大幅改变这一战略的观点一致(Snyder,1992)。因此,在这种背景下,文章对于从包含公司固定效应的设计中得出主要推论持谨慎态度。

文章在公司固定效应的基础上运行了模型(1),发现社会政治声明的公司内变化与公司PAC捐赠组成的公司内变化之间没有统计学上显著的关联。

五、进一步分析

三个因素可能会调节企业在社会政治问题上的公开声明与其捐款给政治人物之间的一致性程度。第一,企业可能会在外部压力下作出社会政治声明,例如因为消费者或地方利益相关者的期望(以下简称为社区压力);第二,企业可能会由于面临政治压力,更多地捐款给那些与企业公开声明的价值观不一致的政治人物,例如当这些政治人物是有影响力的国会委员会成员时(Akey,2015);第三,企业可能担心因社会政治价值观与公开的政治捐赠不一致而遭受声誉处罚,可能会避免潜在的冲突性PAC捐款。因此,政治支出的透明度可能与更高的一致性度相关。

(一)社区压力对“空洞声明”的影响

文章通过两种方法来识别社区压力对“空洞声明”的影响。

第一,文章收集了企业在环境和社会表现方面的信息,基于环境和社会争议。那些发生环境或社会不当行为的企业可能会通过“空洞声明”来恢复其声誉(McDonnell & King,2013)。为了计算争议评分,文章结合了RepRisk AG提供的环境和社会问题新闻以及Good Jobs First的Corporate Research Project中的环境和劳动违规数据。如果企业在某一年度发生过至少一个环境(社会)问题或违规,则Environmental and social controversies值为1。第二,文章收集了有关企业所在社区的信息。消费者行业的企业或当企业的本地利益相关者具有自由派政治意识形态时,企业可能会面临更大的在社会政治问题上发声的压力(Chen等,2021)。为了识别来自消费者的压力,文章创建了行业虚拟变量,如果企业属于消费者行业,则Consumer sector为1。为了识别来自本地利益相关者的压力,文章使用企业总部所在州的政治倾向,如果企业总部位于一个民主党总统候选人以至少中位数选举胜利差距(16.08%)赢得的州,则“Blue state”虚拟变量为1。

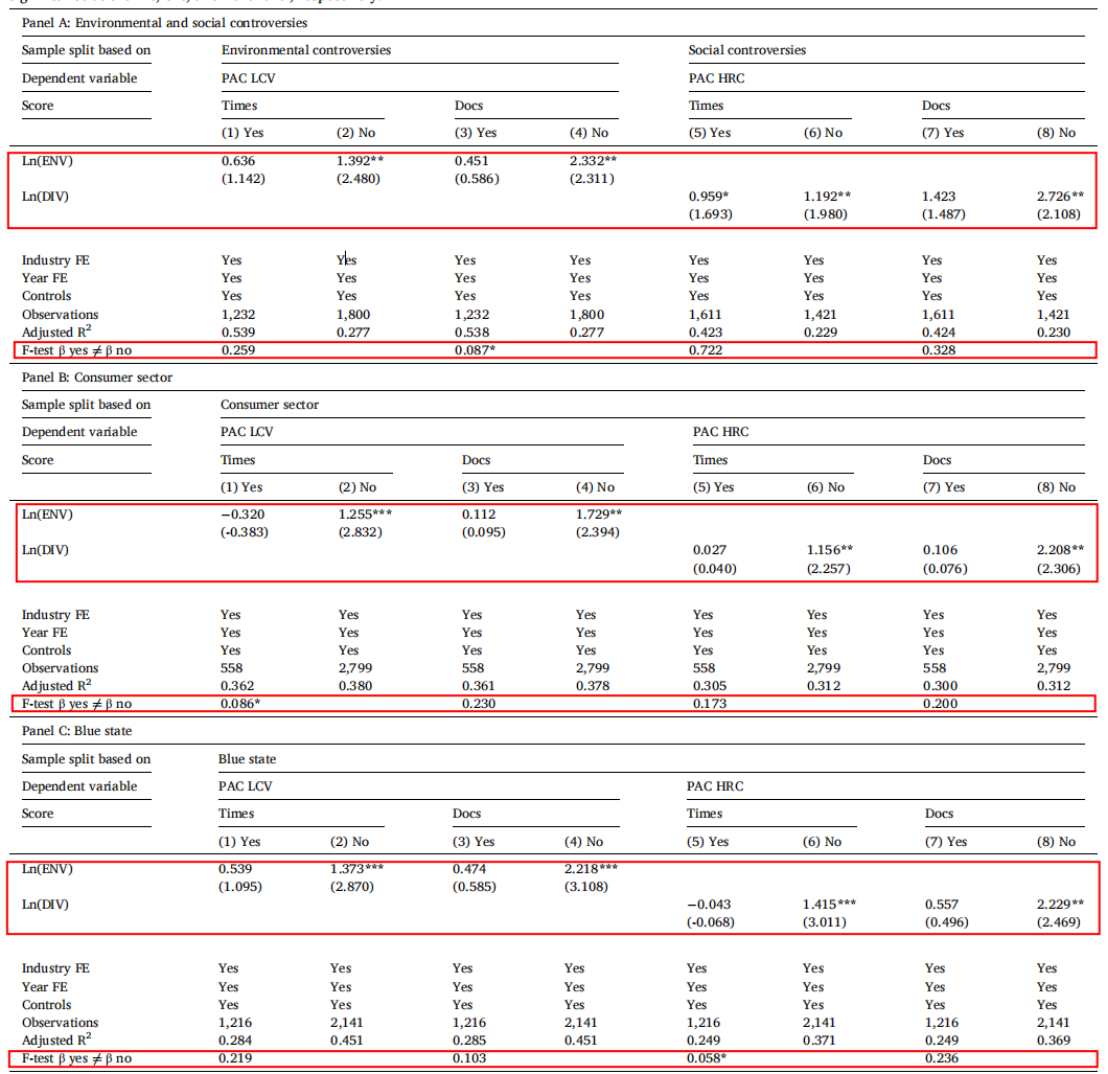

利用上述变量分组检验发现,社区压力和政治一致性之间存在一定的相关性。具体来说,具有环境争议的企业的一致性较小或不存在(Panel A),在没有争议的企业样本中,企业政治一致性度较大,但系数差异不显著;对于不属于消费者行业的企业(Panel B),企业的政治一致性程度较高,且Ln(ENVtimes)上的系数差异在10%水平上显著,对于Ln(ENVdocs)、Ln(DIVtimes)和Ln(DIVdocs),差异不显著;对Blue state的分组结果也类似(Panel C),Ln(DIVtimes)、Ln(DIVdocs)、Ln(ENVtimes)和Ln(ENVdocs)在总部位于以非民主党为主的州的企业回归结果显著,只有Ln(DIVtimes)的组间系数差异显著。总体而言,这些结果在一定程度上支持了社区压力和社会政治声明与低一致性之间的关系。

-表7- 企业政治一致性的调节因素:社区压力

(二)政治压力对“空洞声明”的影响

文章使用两种方法来捕捉政治压力。第一,文章使用“Subsidies”变量作为政府资源依赖度的指标。如果公司在某一日历年收到了至少一项补贴,则“Subsidies”值为1。补贴数据(包括州、地方和联邦补贴)来自Good Job First的补贴追踪器。第二,文章根据公司支持的政治人物的政治影响力来考察一致性情况。如果政治压力在企业决定分配PAC捐款时发挥了作用,文章预计当政治人物更具权力时,企业会做出更具战略性的捐款,而当政治人物的权力较小的时候,企业会做出更多意识形态上的捐款。根据之前的研究,文章使用Stewart和Woon(1992)提供的国会委员会分配数据,识别那些担任有影响力的国会委员会主席的政治人物(例如,Akey,2015;Cohen等,2011)。作为衡量政治人物影响力的第二个标准,文章使用其资历水平,用他们的任职年限来作为代理变量。为了区分高资历和低资历的政治人物,文章使用四年作为划分标准,这相当于众议员的三次连任和参议员的两次连任(参议员每六年才会连任一次)。资历通过FEC候选人主档案中的现任状态来计算。请注意,对于这一分析,文章不将公司分成不同的样本,而是分别计算强大政治人物和非强大政治人物群体中的PAC HRC和PAC LCV。这意味着每个公司有两个不同的PAC HRC和PAC LCV变量,文章观察这些群体之间的一致性差异。

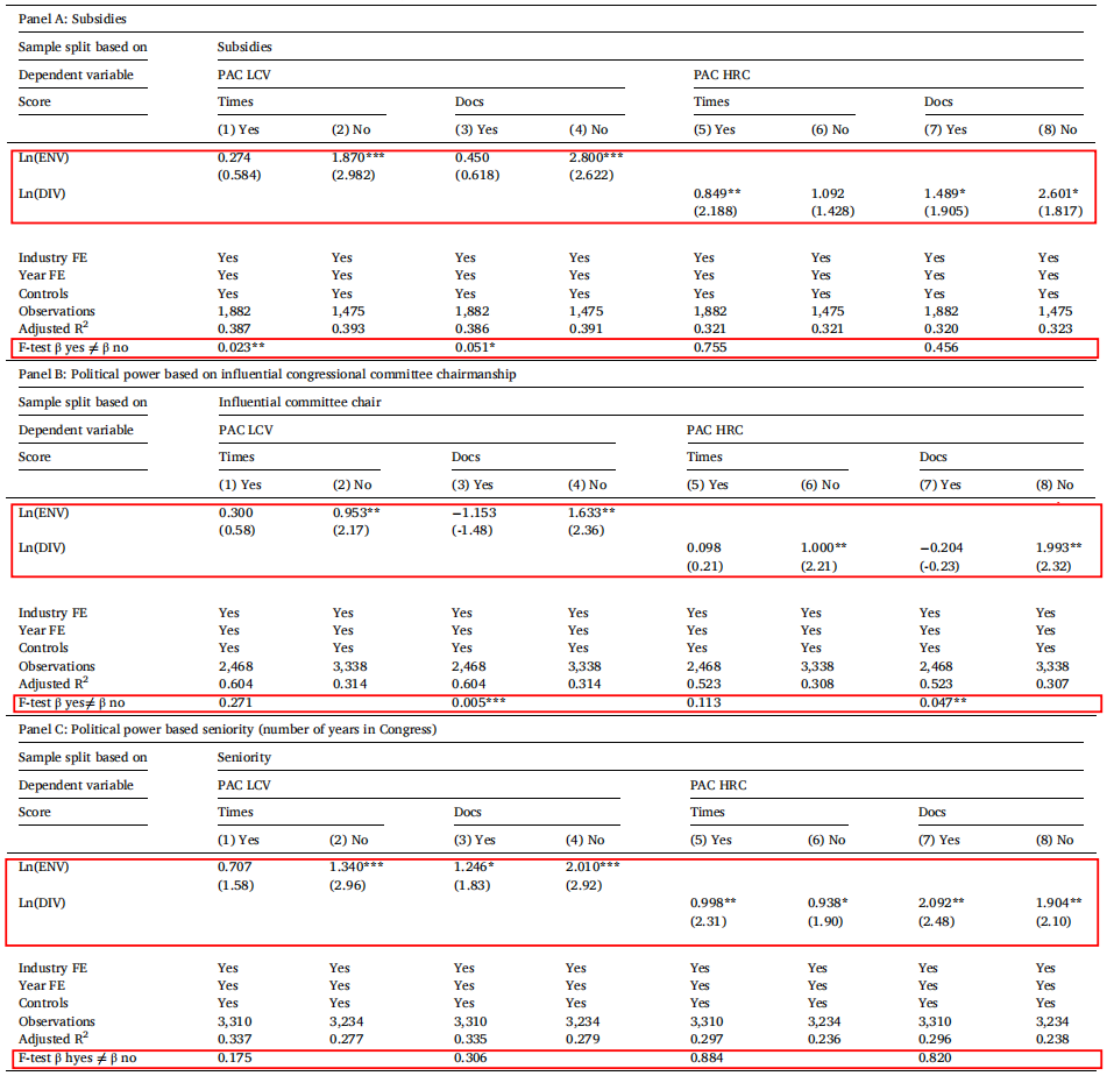

利用上述变量分组检验,结果见表8,表明政治压力减少了企业政治一致性度。对“Subsidies”变量进行分组的回归结果中(PanelA),没有补贴的公司样本中,Ln(ENVtimes)和Ln(ENVdocs)显著为正,有补贴的公司样本不显著,且组间系数差异显著,表明对政府资源的依赖与公司的政治活动相关,Ln(DIVtimes)和Ln(DIVdocs)的为因变量的结果未发现显著的系数差异,但没有补贴的公司的回归系数较大。对于公司支持是否是有影响力的国会委员会主席的分组回归结果中(Panel B),不担任有影响力国会委员会主席的政治人物,所有社会政治声明变量均显著,而对于担任主席的政治人物则不显著。系数差异在Ln(ENVdocs)和Ln(DIVdocs)上显著,表明当这些政治人物权力较大时,公司更优先支持那些意识形态与公司公开声明不符的政治人物。文章在根据资历划分的结果(PanelC)中也得到了类似的趋势,但样本之间的差异不显著。综合来看,文章的结果支持政治压力降低一致性度的观点。

总体而言,文章对政治一致性的横向驱动因素的测试支持了公司在其政治捐款方面面临权衡的观点。文章发现,社区压力和政治压力都影响政治一致性度,表明公司在应对政治环境时,试图同时满足各种利益相关者的需求。

-表8- 企业政治一致性的调节因素:政治压力

(三)政治捐款透明度对“空洞声明”的影响

一个可能影响政治一致性的重要因素是利益相关者监控公司政治支出的能力。为了检验PAC捐款的透明度是否与一致性相关,文章进行两个检验。第一,检验是否公开PAC捐款的公司(即公司是否在其企业文件中披露捐款细节)与政治一致性有更大关联,具体使用CPA-Zicklin指数的第一项,衡量公司是否公开其对政治候选人、政党和委员会的捐款,包括收款方和金额。第二,通过分析2012年RGPPC(共和党州长公共政策委员会)会议上泄露的“黑金”捐款企业名单,来研究这些不透明捐款是否与企业的社会政治声明一致性。“黑金”捐款是允许企业向501(c)组织捐赠无限资金,这些捐款不需要公开,称为“黑金”。

对于Perfect CPA的回归结果(该部分结果未列示),虽然发现完全披露的公司在一致性上表现得更好,但在披露与未披露之间并未发现显著差异。对于Leak(“黑金”泄露),初步分析表明,企业的社会政治声明与是否被泄露之间存在关系,但控制公司规模后,这种关系消失。表明政治行动透明度的影响可能更复杂,不能仅依赖单一的可见捐款数据来判断。

六、研究结论

文章研究了公司是否将其社会政治声明与政治捐款一致性。借鉴Den Hond等(2014)的观点,文章认为社会政治声明和政治活动是同时出现的,公司面临着是否将其一致性的选择。文章将用于表达与多样性和环境保护相关的价值观的词语组合与公司PAC捐款的构成联系起来。总体而言,文章的结果表明,公司在一定程度上是一致性的。社会政治声明得分较高的公司确实会相对更多地向促进多样性和环境保护的政治人物捐款;然而,仍有相当多的公司将大部分捐款定向于政治倡导团体评价较低的政治人物。此外,发表更多声明的公司会向支持环境和多样性政策的政治人物捐赠更多资金,但同时没有减少对反环境和反多样性政治人物的捐款。文章进一步检验发现,当公司因经济动机而做出社会政治声明时,政治一致性程度会下降。

文章的局限性:第一,文章只考察了公司的可见政治活动。鉴于公众对PAC捐款的日益关注,公司可能会管理其财务支持的政治人物的构成,并可能转向不太显眼的政治支持形式,因此,只有当所有政治支出都被公开时,才能得出关于一致性的明确结论。第二,公司可以通过其他披露渠道来做出社会政治声明,而不仅限于文章检验的内容,例如CSR报告、社交媒体(如Twitter)或公司网站。文章聚焦于10-K报告、代理声明和新闻稿等。

Abstract:

Firms increasingly respond to stakeholder demands by making public claims about their stances on polarizing issues, but at the same time their political activities may contradict their claims. We analyze the extent to which firms’ sociopolitical claims and their political action committee contributions align. We develop a dictionary of claims related to diversity and environmental protection based on word combinations in firm communications and link firms’ political contributions to candidate approval ratings provided by third-party advocacy groups. While firms generally donate mostly to lower-rated politicians (i.e., those with lower environmental and human rights ratings), firms making more sociopolitical claims donate relatively more to higher-rated politicians. The latter is consistent with political alignment but also has further limit: While firms with more claims donate more to higher-rated politicians, they donate no less to lower-rated politicians. Moreover, government subsidies, politicians’ power, and community pressure for diversity and environmental disclosures reduce political alignment.