论文标题:Corporate Political Activism and Information Transfers

中文标题:公司政治激进主义和信息传递

原文来源:Christensen, D. M., H. Jin, J. A. Lee, S. A. Sridharan, and L. A. Wellman, 2024, “Corporate Political Activism and Information Transfers”, The Accounting Review, 99(3), 87–113.

供稿:景梓悦

封面图片来源:Pexels

编者按

以围绕盈余公告的行业内信息传递为背景,通过使用竞选捐款来衡量企业的政治激进主义,文章研究了是否存在与政治活跃的公司处理政治信息相关的外部性。文章发现了从政治活跃的企业向它们的行业同行的行业内部信息很强的传递性。当在电话会议上对具有行业或全市场影响的政治话题进行更多的讨论时,这些信息传递就会更强。同样,当政治不确定性更大时,这些信息传递也会更强。文章强调了与政治活跃企业披露相关的重要信息外部性,并提高了对政治活跃企业如何影响其行业信息环境的理解。

引言

政府的方针和决策在塑造企业价值和指导投资选择方面扮演着关键角色。不过,监测政府政策的潜在变动以及评估这些变化对企业可能产生的后果,是一项充满挑战的任务(Blankes et al.,2020)。在这方面,那些在政治领域积极参与的公司,往往拥有比同行业内其他公司更显著的信息优势,它们能够更加敏锐地预见政策的动向并迅速做出响应(Wellman,2017;Ovtchinnikov et al.,2020)。这种信息优势部分归因于美国法律对国会议员向特定外部群体透露政治信息的许可(Wright,1996;Jerke,2010;Bainbridge,2011;Nagy and Painter,2012)。尽管美国国会已经多次提出议案,旨在强制性地公开政治信息,但由于目前对于政治信息的传播机制、受众和动机尚缺乏充分的证据,这些议案还未得到实施。尽管政治活跃的企业在战略层面上从多元化的政策相关信息获取渠道中获益(Wellman,2017),但它们也有动机主动公开更多与政策相关的信息,以减轻投资者对政治不确定性的顾虑(Christensen et al.,2023)。如果政策相关的讨论包含了对行业有重要意义的内容,那么政治活跃公司的信息获取可能对同行业其他公司的投资者而言,是一种有价值的公开信息(Foster,1981)。如果确实如此,那么同行业公司投资者对于政治活跃公司披露的信息的反应,可以为当前关于是否需要提高政治信息透明度的讨论提供更深入的理解。为了深入探讨这一议题,本研究考察了政治活跃公司处理政治信息的方式是否与同行业公司的价值呈现相关性。

政治领袖从其职位上所获得的数据和洞察力构成了政治信息,这些信息对企业可能具有深远的影响(Jerke,2010)。这些信息可能涵盖立法草案和听证会的具体时间安排与内容,以及立法者的政策取向和可能由其他组织提出的修正案(Wright,1996)。本文设想,企业和投资者在处理与政府行为相关的信息时,需要承担显著的成本。根据Blankspoor et al.(2020)的研究,这些成本预计与政治信息的获取和综合有关。具体来说,在政策最终确定并决定对外公布之前,企业获取有关政策进展的信息能力可能受限(Gao and Huang,2016)。企业在获取政治信息后,评估这些信息对业务的影响时可能面临额外挑战。不同公司处理政治信息的成本各异。与政治活跃的公司相比,政治不活跃的公司在处理政治信息上的成本更高(Bremmer,2005)。此外,与管理层相比,投资者在解决政策影响的不确定性方面可能面临更大的困难,因为他们通常缺少关于公司运营和投资机会的关键背景信息。因此,这些较高的处理成本可能导致政治不活跃的公司投资者依赖政治活跃的公司来处理政治信息。

如果政治活跃的公司处理政治信息的方式能够为同行业其他公司的投资者提供信息,那么在这些公司发布盈余公告时,可能会发生行业内信息的传递。与立法或全行业监管改革相关的某些政治信息类型,应该有助于投资者解决不仅针对披露公司,也针对整个行业前景的不确定性。因此,本文预期,在政治活跃的公司处理这类信息时,将观察到更显著的行业内信息传递效应。基于此,本文提出假设:政治活跃的公司在处理政治信息方面对同行业公司的投资者具有价值。

本文对文献做出了几项贡献:首先,研究结果表明,政治活跃公司的资讯处理能力改善了其所在行业的信息环境。这些发现扩展了对资本市场中政治信息流动的新兴文献。Nagar et al.(2019)记录了经济政策不确定性导致投资者不确定性增加以及对公司盈利公告的反应减弱。在这些发现的基础上,Christensen et al.(2023)提供了证据表明,政治活跃公司在立法发展前策略性地披露指导信息,并更有可能在伴随指导的前瞻性声明中包含与政策相关的讨论。尽管这些研究提供了证据,但文章对政治活跃公司披露对公司自身投资者之外各方的更广泛影响仍然了解有限。文章表明,政治活跃公司处理政治信息为同行业其他公司的投资者创造了正面的信息外部性。此外,发现也对公司间信息传递的文献做出了贡献。关于这一现象的最早研究集中在行业内部的信息传递(Foster,1981),后续研究提供了通过供应链关系连接的公司间信息传递的证据(Hertzel et al.,2008;Pandit et al.,2011)。最近的证据表明,公司外部的发展影响信息传递,如会计准则的协调(Wang,2014)、交易型开放式指数基金(ETF)的所有权(Bhojraj et al.,2020)、行业竞争性(Durnev and Mangen,2020)以及外国宏观经济新闻(Dong and Young,2021)。相比之下,本文的研究着重于公司层面的机制(即企业政治活跃度),这导致具有更大行业内部传递潜力的披露。因此,该文章帮助回答了Schipper(1990)对调查公司在信息传递中所扮演角色的呼吁。具体来说,一些信息传递发生是因为优越信息的处理(及随后的沟通),而不仅仅是优越信息的沟通,这是先前文献所关注的焦点。

研究背景

企业和投资者在面对政府政策可能发生的变动及其对企业盈利能力影响的不确定性时,承受着不小的压力(Pa´stor and Veronesi,2012,2013)。这种政策不确定性可能对投资活动(Julio and Yook,2012;Gulen and Ion,2016)、资产定价以及股票收益的波动性造成负面影响(Pa´stor and Veronesi,2012,2013;Brogaard and Detzel,2015;Kelly et al.,2016)。因此,政策变动及其不确定性很可能会促使管理层和投资者更加积极地收集信息。

在一定程度上,管理层和投资者可以通过公开披露的渠道获知监管和立法的结果。同样,美国参议院和众议院也会在其网站上公布法案的听证会记录和表决结果。尽管如此,持续监测各种监管和立法行动可能代价不菲(Blankespoor et al.,2020)。此外,即便政策结果已知,要准确评估政策变化对企业盈利能力的影响也非易事(Pa´stor and Veronesi,2012,2013)。政治活跃的公司在收集和分析政策新闻方面具有优势(Bremmer,2005)。与政策制定者建立联系通常始于竞选捐款,这些捐款相当于进入政治过程的门票(Austen Smith,1995;Hillman and Hitt,1999;Hojnacki and Kimball,2001)。随着政策的发展,这些公司有机会向政策制定者传达不同政策选项的预期影响。通过将这些信息与企业自身的战略规划相结合,政治活跃的企业在评估各种政策替代方案的总体可能性和影响方面具有优势(Bremmer,2005)。尽管政治活跃的公司在预测和分析政策替代方案的可能性和影响方面具有优势,但它们是否有动机披露这些信息尚不明确。一方面,企业可能希望在政策不确定性加剧时期减轻投资者的不确定性(Nagar et al.,2019)。另一方面,政治活跃的公司可能出于几个原因不愿透露这些信息。此外,即使预期结果是有利的,管理层可能仍然不愿意披露专有信息(Beyer et al.,2010)。

目前尚不清楚活跃公司披露的政治信息是否对外界有用。尽管大多数公司披露的目标受众是公司自身的利益相关者,但先前的研究通过研究未宣布的同行公司对其行业中其他公司披露的股价反应,记录了行业内信息转移的有力证据(Foster,1981;Han and Wild,1990;Freeman and Tse,1992)。Schipper(1990)强调需要更深入地了解这种信息传递的来源。最近的研究确定了外部决定的因素,其他研究记录了供应链上跨越传统行业边界的信息转移(Hertzel et al.,2008;Pandit et al.,2011;Madsen,2017)。与本文最密切相关的是Brochet et al.(2018),他们认为电话会议是促进行业内信息传递的重要机制,但没有确定导致信息传递的披露的具体内容。文章通过研究具体围绕政治信息的行业内信息传递的程度,扩展了这项先前的工作。如果活跃公司以通知同行公司投资者的方式处理政治信息,则行业内转移可能发生在政治活跃公司的盈利公告周围。这种情况是否发生在很大程度上取决于政治活跃公司处理和传播的信息类型。某些类型的政治信息,如与立法或全行业监管改革相关的影响评估,不仅有助于投资者解决披露公司的不确定性,也有助于解决整个行业前景的不确定性。附录A提供了电话会议中讨论的此类政治信息的示例。在某种程度上,政治活跃的公司处理这种性质的信息,文章预计会观察到其披露导致的行业内信息传递更加强烈。这导致了主要假设,即政治活跃公司对政治信息的处理对同行公司的投资者是有信息的。

数据与回归结果

(一)数据

政治激进主义与企业接触政客的机会有关,因为企业处理政治信息的能力是其接触的函数。也许公司用来获得政治机会的最有记录的工具是竞选融资活动(Wright,1996;Hojnacki and Kimball,2001;Schuler et al.,2002),公司不允许直接使用公司资金进行联邦竞选捐款,但可以通过公司赞助的政治行动委员会(PAC)合法参与联邦选举活动。公司赞助的政治行动委员会由赞助公司管理,从公司高管、员工和股东那里筹集资金,并将这些资金战略性地分配给政治运动。联邦选举委员会(FEC)要求政治行动委员会披露这些捐款,使投资者等外部相关者比大多数其他形式的企业政治活动更容易观察到这一点。此外,由于这些政治行动委员会的竞选捐款可能与其他不太可观察的政治活动形式高度相关,先前的研究认为,可观察的竞选支持是企业整体政治活动的合理代表(Cooper et al.,2010;克里斯滕森等,2017)。为了衡量政治激进主义,文章使用联邦选举委员会委员会、候选人和捐款文件中的数据,如果宣布公司的企业政治行动委员会在t–5至t年内为政治候选人捐款,则创建一个等于1的指标变量(PolCon_A)。文章将对政治激进主义的衡量与Compustat季度文件中的财务报表数据和CRSP中的股权回报数据相结合。根据Barth和So(2014),文章通过比较Compustat和I/B/E/S中的报告日期来确定盈利公告日期,并假设较早的日期是正确的。使用Compustat的历史四位数SIC代码来识别行业。

之后文章进行了以下几项改进:首先,文章将样本限制在至少包括五家公司的行业(Hann et al.,2019)。第二,样本要求公布公司及其同行具有相同的财政年度末和相同的财政季度(Freeman and Tse,1992;Thomas and Zhang,2008)。第三,为了确保调查结果不受小型或非流动性股票的驱动,样本中的所有公司的财政季度末股价都高于5美元(Hilary and Shen,2013)。最后,为了减轻盈利公告与同行公司自己的盈利公告相关的混淆效应,样本限制在至少五个交易日后才披露自己盈利的同行公司(Thomas and Zhang,2008;董和杨,2021),最终获得了2503948个公告公司-同行-季度观察的样本。

(二)回归结果

1.围绕盈余公告的信息传递

为了测试政治活跃企业对政治信息的处理是否会给同行企业的投资者带来信息外部性,文章创建了以下方程:

因变量是以行业k中公告公司公布第t季度收益为中心的第[-1,+1]天内同行公司j的累计异常收益的绝对值。这个变量的系数衡量行业内信息传递的存在。先前的研究表明同行公司的投资者可以从同一行业早期的盈利公告中学习。解释变量确定公告公司i在其第t季度盈利公告前的滚动六年期间是否在政治上活跃。如果政治活跃的公司更有可能处理有助于同行公司投资者的信息,文章预计主要系数显著。文章将公告公司和同行公司的股权市值和账面市值比率作为控制变量。文章还包括分析师覆盖范围和公告公司的机构所有权百分比,在整个分析过程中使用了横截面和时间序列固定效应。

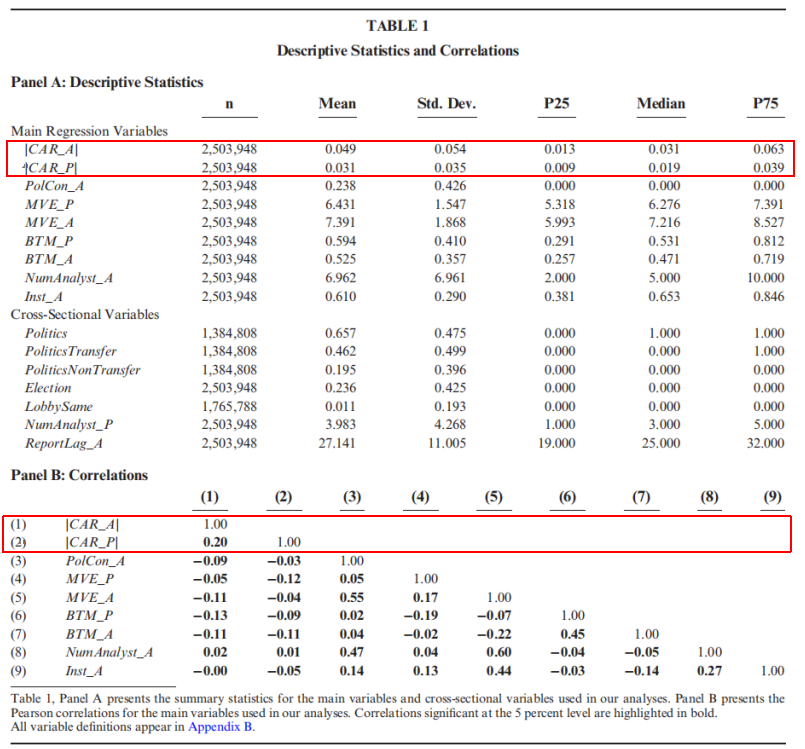

表1显示了回归分析中主要变量的描述性统计和相关性分析。

-表1- 描述性统计

PolCon_A的平均值为0.238,表明样本中23.8%的公告公司为政治候选人做出了贡献,样本中的公司平均为26名政治候选人提供竞选资金,这些公司平均与110名候选人有联系。表2给出了公式(1)的估计结果。

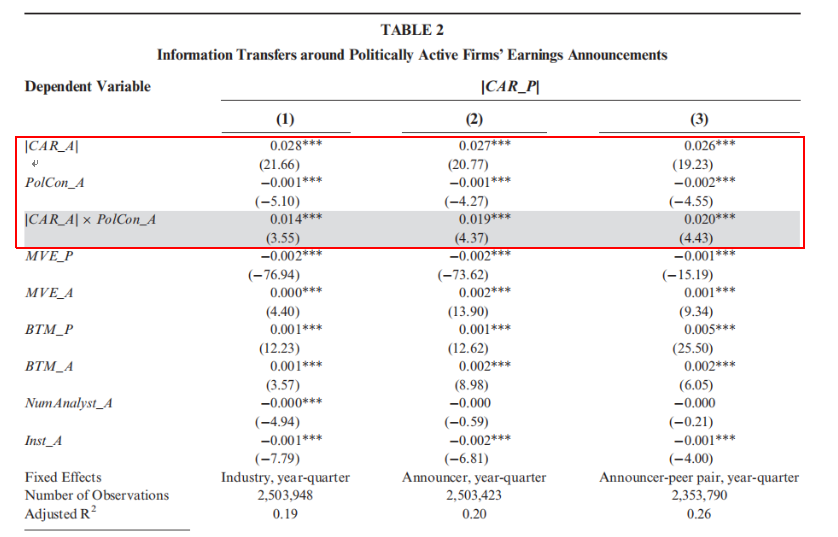

-表2- 主回归结果

文章在|CAR_A|上观察到一个正的显著系数,这表明存在行业内的信息传递。PolCon_A和|CAR_A|之间的相互作用具有显著的正系数。这表明,当公告公司有政治关系时,行业内信息传递的幅度更大。研究结果表明,当宣布公司参与政治活动时,行业内的信息传递率为4.2%。

2.电话会议中的信息传递和政策讨论

大多数先前关于行业内信息转移的研究都从广泛的角度来记录这种转移的存在,而不是确定转移的特定信息。文章初步测试能够共同捕捉政治活跃公司可能揭示盈利公告政策变化的预期影响的多个渠道。

电话会议促进了很大一部分围绕盈利公告的信息传递(Brochet et al.,2018),电话会议的透明度使研究者能够更直接地衡量政治信息在多大程度上引发行业内信息传递。如果政治活跃公司向同行传递的信息增加与政治信息的处理有关,那么当政治活跃公司在财报电话会议上提供更多与政策相关的讨论时会有更多的信息传递。文章首先开发了一个字典来衡量财报电话会议中的政治讨论。第一步,提取1996年至2018年《华尔街日报》政治性文章中使用频率高于非政治性文章的unigram和bigram(统称为ngrams)。第二步,阅读随机选择的包含每个ngram的电话会议句子,并丢弃识别与政治讨论无关的句子的ngram,进一步手动验证初步列表中的每个ngram。基于这一过程,最终词典共包含753个政治ngram。之后测量了从Refinitiv StreetEvents档案中获得的电话会议记录中与政策相关的单词的频率。统计数据显示,政治活跃(不活跃)的公司平均在77.1%(59.9%)的电话会议中包括政治讨论。这些平均值在1%的水平上彼此显著不同。

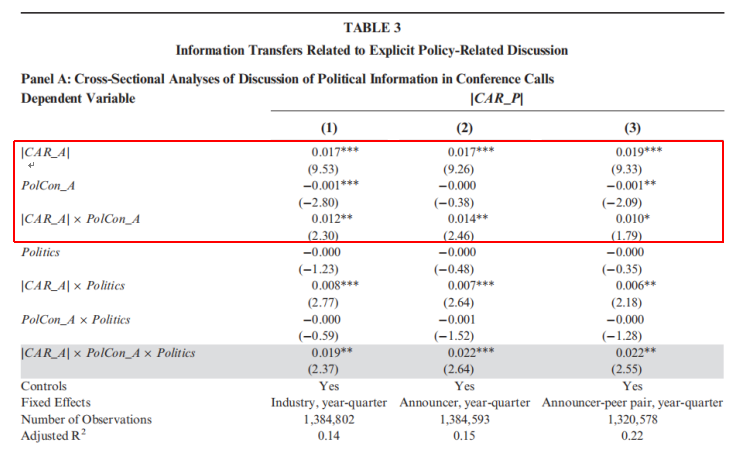

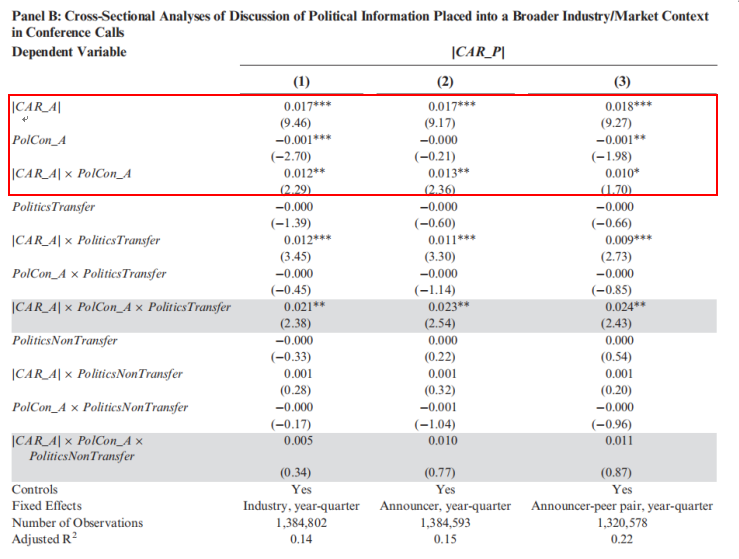

本文定义了一个新的指标变量Politics,当公告公司在其收益电话会议中包括政治讨论时等于1,否则为0。本文将Politics与主要解释变量(|CAR_A|*PolCon_A)进行交乘,并重新估计方程(1)。回归结果表明三次交乘项的系数显著为正。这表明如果政治活跃的公司在其收益电话会议中讨论政治信息时会有更多的信息转移。

-表3- 电话会议中的政治信息

3.当政治信息更有价值时

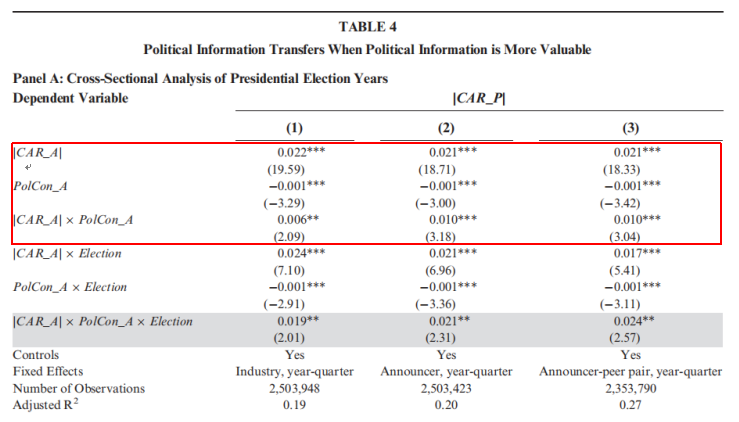

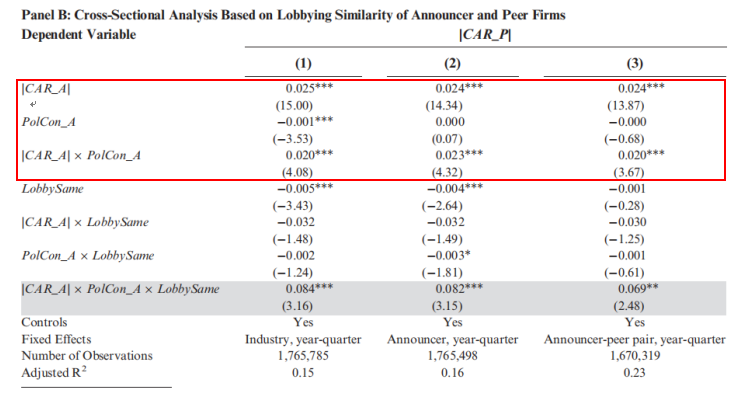

当企业面临更大的政治不确定性时,政治信息应该更有价值。遵循Julio and Yook(2012)的研究,本文将总统选举年确定为政治不确定性更大的时期。本文定义了一个指标变量Election,在总统选举年等于1,否则为0。本文将Election与主要解释变量(|CAR_A|*PolCon_A)进行交乘,并重新估计方程(1)。回归结果表明三次交乘项的系数显著为正。这表明政治活跃的公司在政治不确定性期间讨论政治信息时会有更多的信息转移。

-表4- 总统选举年的横断面分析

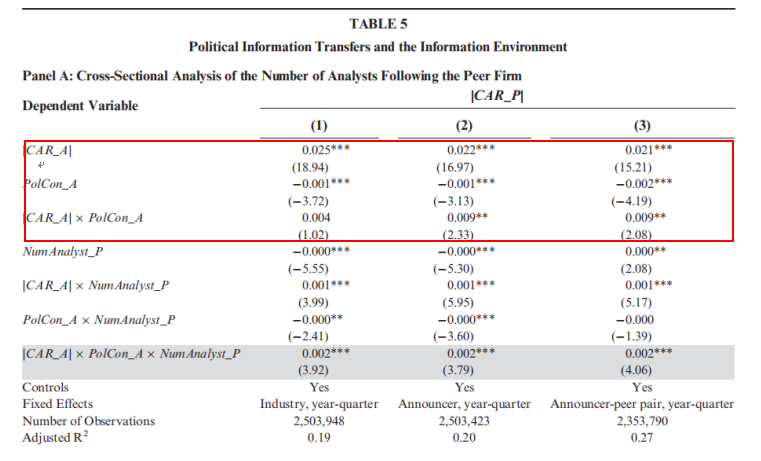

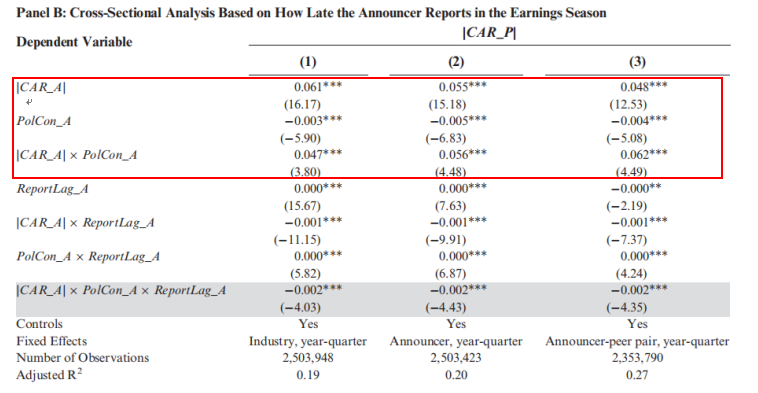

4.关注同行公司的分析师数量

因为整合成本是政治信息处理的一个关键组成部分,本文预计当有更多的信息中介可用于帮助同行公司和投资者解读政治信息时,政治信息传递会更强。因此,本文检验观察到的信息传递是否跟随同行公司的分析师数量而发生变化。本文将NumAnalyst_P定义为跟随同行公司的分析师数量。本文将NumAnalyst_P与主要解释变量(|CAR_A|*PolCon_A)进行交乘并重新估计方程(1)。回归结果表明三次交乘项的系数显著为正。这表明当有更多的分析师关注同行公司时,同行公司从政治活跃公司的收益公告中了解更多的政治信息,因为这些信息中介协助处理政治活跃公司传达的政治信息。

-表5- 分析师质量

稳健性检验

(一)围绕清洁电力法案的事件研究

为了进一步加强对与政治信息相关的信息转移的识别,本文围绕清洁电力法案(下文称CPP法案)的通过进行了一项事件研究。CPP于2014年6月根据奥巴马总统的气候行动计划首次提出,旨在通过限制能源和公用事业公司的碳污染来减少二氧化碳排放。在CPP期间,政治活跃的公司可能提前获得了关于最终立法中具体参数的重要信息,从而使它们能够更好地评估政策发展的影响。如果同行公司的投资者能够从其行业中政治活跃公司的披露中收集政策信息,本文应该观察到围绕政治活跃公司在CPP发展过程中披露信息的更强的信息转移。为了检验受CPP发展影响的公告公司的信息传递如何变化。本文添加了两个额外的解释变量:(1)受影响公司的指标变量(Treat)和(2)提案辩论期间的指标变量(Event)。使用Fama-French 12个行业分类,公用事业或能源行业的公司,Treat等于1,否则为0, 在2014年6月至2015年10月活跃的CPP辩论期间,Event等于1。回归结果表明四次交乘|CAR_A|*PolCon_A*Treat*Event的系数显著为正。这表明在CPP辩论期间,受影响行业的信息转移增加是由政治活跃的公司所做的披露所驱动的。

(二)排除同行当前季度盈余公告的预期的替代解释

先前的文献主要考察了从公告公司到尚未披露自己当前季度收益的同行公司投资者的信息转移。为了与该文献保持一致,本文在主要分析中也采用了这一框架。然而,这可能引起的一个潜在担忧是与政治激进主义相关的信息转移与政策信息无关,而是与关于同行公司即将公布的本季度收益公告的信息有关。如果增强的信息传递实际上是因为市场对即将到来的收益公告的预期,而非政治信息,那么对于那些在政治活跃的公告公司之前已经公布本季度收益的同行公司,本文不应该观察到投资者有明显的反应。这是因为到公告公司发布公告时,这些同行公司的收益信息已经不是新的或未知的信息,市场已经对这些信息做出了反应,因此在公告公司公告时不应该再次引起投资者的显著反应。(如果确实观察到了反应,这可能表明存在其他因素(如政治信息)在影响投资者的行为)。然而,如果政治活跃公司的信息传递是基于对政治信息的长期深入处理,那么这种信息传递应当在政治活跃公司发布公告时发生,而不受同行公司公告时间的影响。这表明,政治活跃公司披露的信息具有独立的价值,能够对市场产生影响,而这种影响与同行公司的公告时间无关。

为了检验这一猜想,本文对于每个收益公告,同行公司被定义为那些在公告公司之前五天宣布自己收益的公司。使用该样本,本文重新估计方程(1)。与本文的主要发现一致, 本文观察到PolCon_A和|CAR_A|之间的交互项显著为正,这表明,当公告公司具有政治联系时,向已经披露了自己收益的同行公司的信息传递在行业内更为强烈。此外,因为无论同行公司是在公告公司之后还是之前宣布自己的收益,本文都发现了显著为正的结果,这些发现也减轻了人们对那些在收益公告期晚些时候公告的同行公司与那些早些时候公告的同行公司在系统上存在差异的担忧。

(三)排除领头羊公司的替代解释

因为政治活跃的公司平均规模往往更大,本文的政治激进主义代理变量也有可能捕捉到公告公司是宏观经济领头羊公司的程度。前人文献记录了识别领头羊公司的不同策略,例如使用公司规模。本文在所有的分析中控制了同行和公告公司的规模,以适应公司规模和领头羊地位对信息转移的潜在影响。在本节中,本文通过允许对信息转移的估计随公司规模而变化,进一步探讨本文的结果是否是公告公司领头羊地位所驱动。具体来说,本文修改等式(1)以包括公告公司规模(MVE_A)与公告公司绝对累积异常回报(|CAR_A|)的交互项。如果本文的主要结果归因于公告公司的规模而不是公司政治活动,那么在加入这个额外的控制变量后,本文应该观察不到与政治活跃相关的信息传递的证据。回归结果表明MVE_A*|CAR_A|的交乘项系数显著为正,这表明无论公告公司的规模如何,都有与政治活跃公司披露相关的更大信息传递。进一步证明本文的推论不是由公司规模差异所驱动的。

研究结论

文章考察了企业处理政治信息是否存在外部性。利用围绕盈利公告的信息传递框架,文章表明政治活跃的公司向行业同行的投资者传递了更强的行业内信息。总体而言,政治活跃企业对政治信息的处理对同行企业的投资者来说是有价值的。论文强调了一个重要的信息外部性,该外部性与政治活跃企业处理政治信息有关。研究还扩展了关于行业内信息转移的文献,强调企业政治激进主义是企业进行披露的一种机制,具有更大的行业内信息传递潜力。

Abstract:

Prior research suggests that (1) politically active firms have an information advantage over firms that do not engage in the political process but also that (2) politically active firms are more likely to disclose policy-related information. We examine whether there are externalities associated with the processing of political information by politically active firms. We study this question in the setting of intraindustry information transfers around earnings announcements. Measuring firms’ political activism using campaign contributions, we find stronger intraindustry information transfers from politically active firms to their industry peers. These information transfers are stronger when there is more discussion during conference calls of political topics that have industry- or market-wide implications. Similarly, these information transfers are also stronger when there is greater political uncertainty. Our paper highlights an important information externality related to politically active firms’ disclosures and improves our understanding of how politically active firms affect their industries’ information environment