论文标题:Economic Consequences of Corporate Governance Disclosure: Evidence from the 2006 SEC Regulation on Related-Party Transactions

中文标题:公司治理披露的经济后果:来自2006年美国证监会对关联交易监管的证据

原文来源:Hope O K, Lu H. 2020. "Economic Consequences of Corporate Governance Disclosure: Evidence from the 2006 SEC Regulation on Related-Party Transactions." The Accounting Review, 95 (4): 263–290.

供稿:喻恋云

封面图片来源:Pexels

编者按

文章利用美国证券交易委员会2006年对上市公司必须披露关联交易治理政策的规定,探究披露关联交易治理政策对公司关联交易的影响,发现要求披露关联交易治理政策后,上市公司关联交易显著减少,投资者风险感知程度和公司资本成本也随之降低。这一结论对于内部监督较弱、非商业目的关联交易较多的公司更明显。文章进一步发现,如果公司有正式的书面政策和委员会来复核和批准关联交易,将有利于降低公司资本成本。

研究背景

2006年8月,美国证券交易委员会修订了S-K条例中第404条关于关联交易在非财务信息披露的规定,要求上市公司披露关联交易治理政策,即描述公司用于复核、批准关联交易的政策和程序。文章基于这项规定,研究关联交易制度披露政策如何影响公司关联交易的发生次数和权益资本成本。既有关于关联交易的研究主要集中在发展中国家,鲜有文献对美国这样的发达国家进行相关研究,因此文章为美国背景下关联交易的研究提供了实证证据。

假设提出

(一)关联交易治理的披露与关联交易的发生

关联交易代表公司与其高管、董事、大股东和其他相关方之间潜在的自我交易。目前,既有文献关于关联交易有两种流行理论,即“利益冲突论”和“有效交易论”。前者认为关联交易是一种从股东手中剥夺财富的潜在有害方式,而后者认为关联交易是一种有效的经济交换。既有文献的研究结果更符合“利益冲突论”,即关联交易与薄弱的公司治理相关,有效的公司治理能减轻关联交易带来的投资者与公司内部人员的利益冲突。

文章认为,2006年要求上市公司强制性披露关联交易治理政策的规定能够增强公司治理,从而有效减少关联交易的发生频次。首先,该规定促使上市公司制定更完整的关联交易治理政策,以规范关联交易的审核和批准流程,同时也降低了外部投资者和内部管理者的监督成本;第二,该规定有利于降低管理层和投资者之间的信息不对称,提高了公司关联交易的透明度,使内部人员的利益更好地与外部投资者保持一致,从而减少机会主义的关联交易。基于此,文章提出假设:

H1:关联交易治理政策的披露减少了关联交易的发生。

进一步,相比于内部控制薄弱的公司,受到高度监管的公司在此项规定前已有适当的治理,因此新规定对此类公司的影响有限。而对于监管程度较低的公司,在此项规定出台前可能没有正式的关联交易治理政策,新的规定将促使这类公司制定政策以严格审查关联交易。因此,文章预测强制性披露规定的影响在监管程度低的公司更为明显。

H1a:披露关联交易治理政策的影响在低监管程度的公司更为显著

文章根据既有文献将关联交易分为商业目的和非商业目的的关联交易。商业目的关联交易更接近公司的核心业务,包括销售、购买、租赁和并购活动;非商业目的关联交易更远离核心业务,包括涉及贷款、向相关慈善机构捐款、咨询和法律服务的交易。已有研究表明非商业目的关联交易更有可能反映自我交易和机会主义行为,更符合“利益冲突论”。由于商业目的关联交易更可能是出于实际业务的需要,新规定对其发生频次的影响有限。因此,文章预测,强制性披露关联交易治理政策的规定对非商业目的关联交易的影响更明显,即对代表机会主义的关联交易影响更显著。

H1b:披露关联交易治理政策对代表机会主义的关联交易的影响更为显著。

(二)披露规定对权益资本成本的影响

有关“利益冲突论”的研究表明,关联交易与较高的资本成本相关。首先,关联交易的信息获取成本较高,导致会计信息质量下降,增加了信息风险,而已有文献表明,信息风险与较高的权益资本成本相关。其次,关联交易的发生为公司内部人员攫取外部投资者财富提供机会,在这种情况下,关联交易反映了较低的公司治理水平和内部控制质量,理性的投资者倾向于假设最坏的情况并增加风险溢价,从而提高了公司的权益资本成本。

文章预测,强制性披露关联交易治理政策的规定可能缓解关联交易与权益资本成本的关系。既有研究表明,自愿披露信息的公司的权益资本成本更低,而披露关联交易治理政策可以减少投资者与管理层之间的信息不对称,降低其对风险的不确定性,提高信息透明度,从而降低权益资本成本。

H2:关联交易治理政策的披露与投资者隐含的权益资本成本呈负相关。

同理,基于H1a和H1b的提出逻辑,文章预测低监管程度和非商业目的关联交易较多的公司的权益资本成本受披露规定的影响更明显。

H2a:披露关联交易治理政策对隐含权益资本成本的影响在低监管的公司更为显著。

H2b:披露关联交易治理政策对隐含权益资本成本的影响在非商业目的关联交易较多的公司更为显著。

研究设计

(一)数据与样本

文章从美国证券交易委员会网站上标准普尔1500指数公司的委托投票声明书中获取其2004年、2007年和2010年关联交易和关联交易治理的数据,包括关联交易的数量、金额、和类型,并将它们分成商业目的关联交易和非商业目的关联交易。公司的财务信息来源于Compustat,分析师盈利预测数据来源于I/B/E/S,管理层薪酬数据来源于Execucomp,机构投资者持股数据来源于Thomason Reuters,董事数据来源于CapitalIQ和ISS,股价数据来源一CRSP,内部控制缺陷数据来源于Audit Analytics,一般治理数据来源于彭博社。

在剔除430个金融公司样本和178个数据缺失样本后,文章最终以2004、2007、2010三年共计2676个“公司-年度”观测值作为研究样本。

(二)实证模型及变量

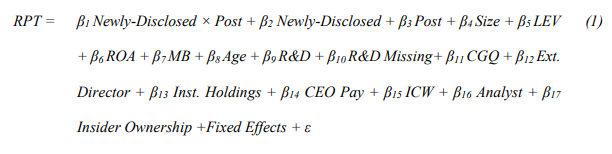

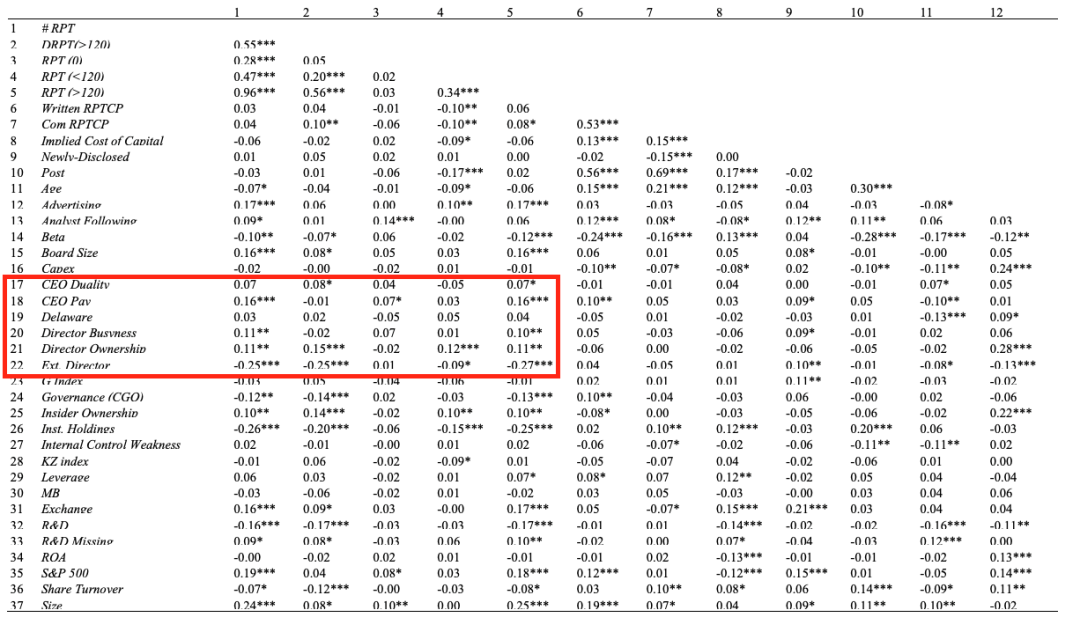

首先,文章利用双重差分模型研究关联交易治理制度的披露与关联交易发生频次的关系,即H1,模型(1)如下:

其中,文章用两个变量来衡量因变量RPT:#RPT和DRPT。前者代表公司在该年度内交易金额超过120000美元的关联交易数量;后者是一个虚拟变量,如果公司当年披露了金额超过120000美元的关联交易,则为1,否则为0。自变量中,Newly-Disclosed是一个分组虚拟变量,如果在2006年新法规出台前,公司未披露过关联交易治理政策,且法规出台后公司开始披露关联交易治理政策,则为1,否则为0;Post是一个时间虚拟变量,样本年度在2006年之后则为1,否则为0。文章预测,交乘项的系数β1为负,即相较于之前已经披露关联交易治理政策的公司,2006年后新披露的公司减少了关联交易的发生频次。

为了验证H1a,文章采用下列5个指标衡量公司的内部监管程度:(1)CEO是否兼任董事;(2)独立董事人数占比;(3)董事持股比例;(4)董事会繁忙程度;(5)董事会规模。首先,文章采用主成分分析法将上述五个指标构建为一总指标,按照中位数分为低监管组和高监管组,分别进行回归检验;接着,文章单独使用上述5个指标代表内部监管程度,重复进行回归检验。

接着,为了验证关联交易发生频次和隐含股权资本成本的关系,即H2,文章设立模型(2)如下:

其中,因变量ICC代表隐含权益资本成本,文章借鉴Hail and Leuz(2006)的做法,通过Claus and Thomas (2001)模型、Gebhardt, Lee, and Swaminathan(2001)模型、Ohlson and Juettner-Nauroth (2005)模型以及Easton (2004)模型分别计算权益资本成本,并取四种模型下ICC的平均值作为该变量取值。文章分别对2006年之后才披露关联交易治理政策的公司和之前已披露的公司进行回归分析,预测新披露的公司的系数β1比之前已披露的公司更明显为负值。

实证结果

(一)描述性统计

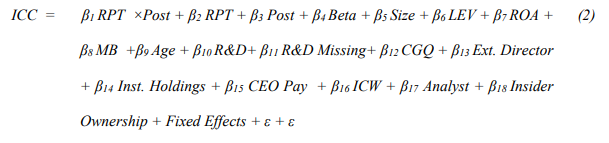

表1显示了在美国证券交易委员会出台新法规前后关联交易的分布情况,可以看出DRPT 从新规前的0.380变为新规后的0.419,#RPT从0.815变为0.833,而其中的非商业目的关联交易从0.503下降到0.436,与H1b一致。

-表1- 描述性统计

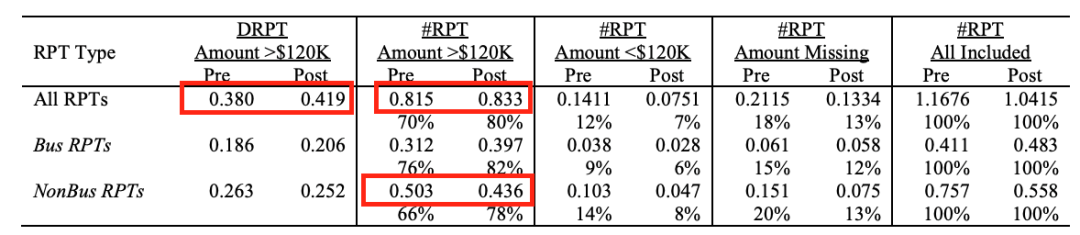

表2显示了变量的相关矩阵,观察到公司内部监督程度与关联交易的发生频次呈负相关,与H1a一致。

-表2- 相关系数矩阵

(二)关联交易治理的披露与关联交易的发生

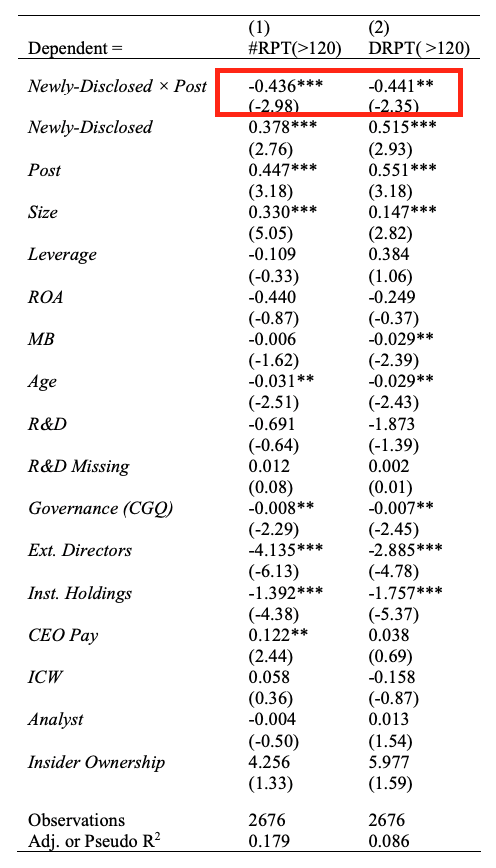

模型(1)的回归结果如表3所示,可以发现,无论是以#RPT还是DRPT作为被解释变量,交乘项Newly-Disclosed * Post的系数β1均为负,且至少在5%的水平上显著,说明关联交易治理政策的披露降低了关联交易的发生频次,与文章H1一致。

-表3- 关联交易治理的披露与关联交易的发生

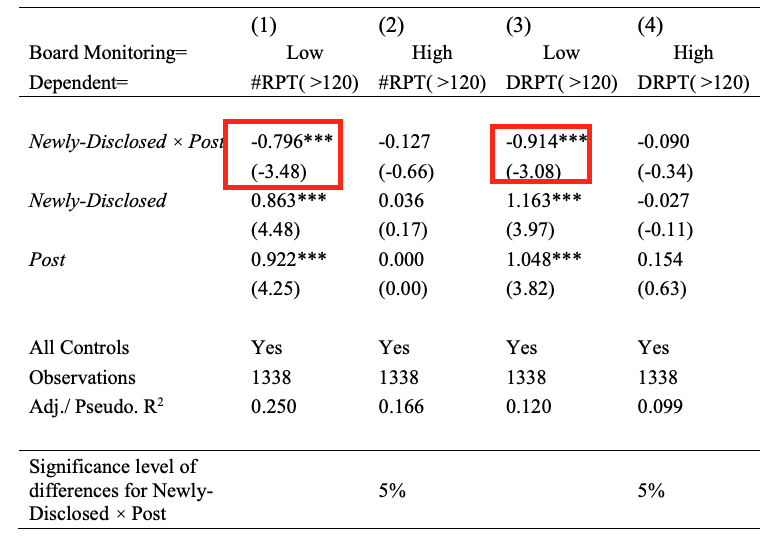

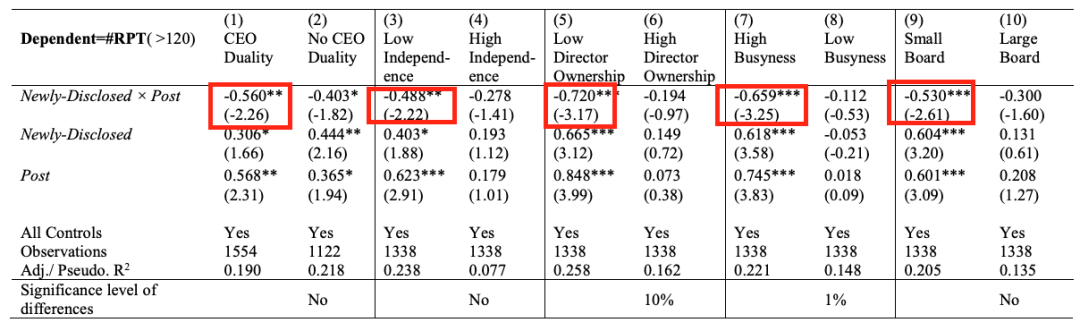

接着,为了验证H1a,文章对低内部监管和高内部监管的公司分组进行模型(1)的回归分析,结果如表4和表5所示,β1在低监管组显著为负,而在高监管组不显著,说明披露关联交易治理政策对关联交易发生的抑制效果在低内部监督的公司中更为明显,即H1a得证。

-表4- 内部监管与关联交易的发生(一)

-表5- 内部监管与关联交易的发生(二)

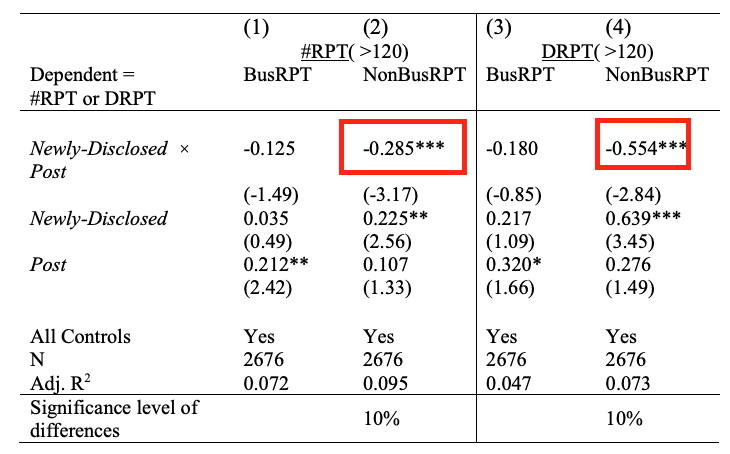

随后,文章将关联交易分为出于商业目的和非商业目的的,对其分组进行模型(1)的回归,结果如表6所示,非商业目的关联交易组别中系数β1显著为负,而在商业目的关联交易组别中不显著,说明披露关联交易治理政策对关联交易发生的抑制效果更作用于非商业目的关联交易,即H1b得证。

-表6- 披露政策与关联交易性质

综上所述,回归结果表明,2006年新法规的出台导致了公司机会主义关联交易的减少,与文章预测一致。

(三)关联交易治理的披露与隐含权益资本成本

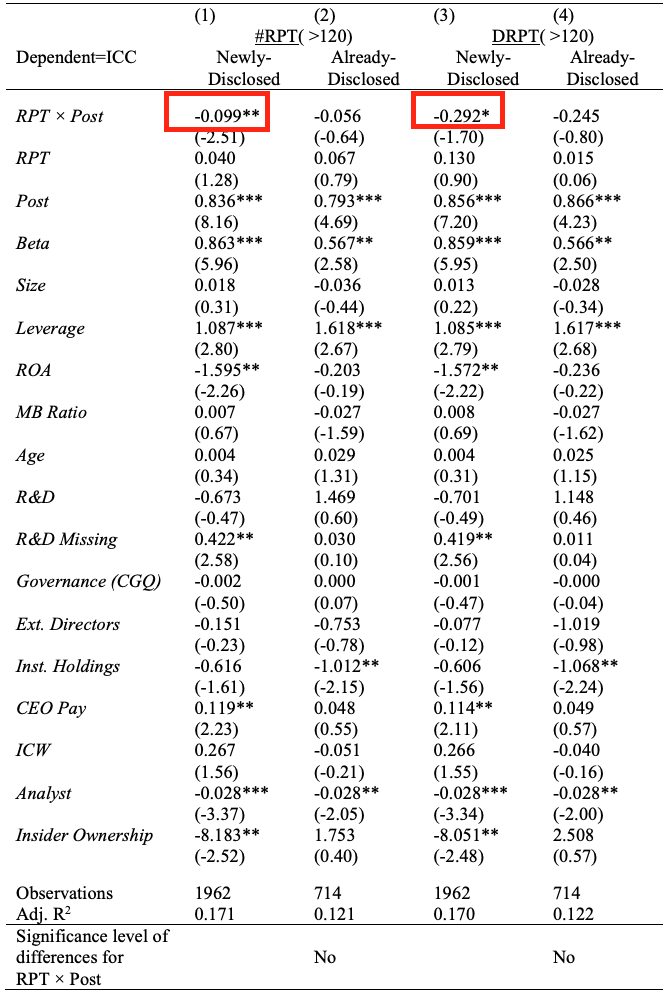

模型(2)的回归结果如表7所示,文章分别对新披露关联交易治理政策和之前已披露的公司进行回归分析,可以发现,在“新披露公司”组别,RPT*Post的系数β1为负,且至少在10%的水平上显著,说明关联交易治理政策的披露提高了信息透明度,机会主义关联交易减少,投资者对关联交易的风险感知水平下降,隐含权益资本成本降低,与H2一致。

-表7- 关联交易治理的披露与隐含权益资本成本

与H1a和H1b的分析一致,文章考虑公司内部监管程度和关联交易类型,对样本进行分组检验。

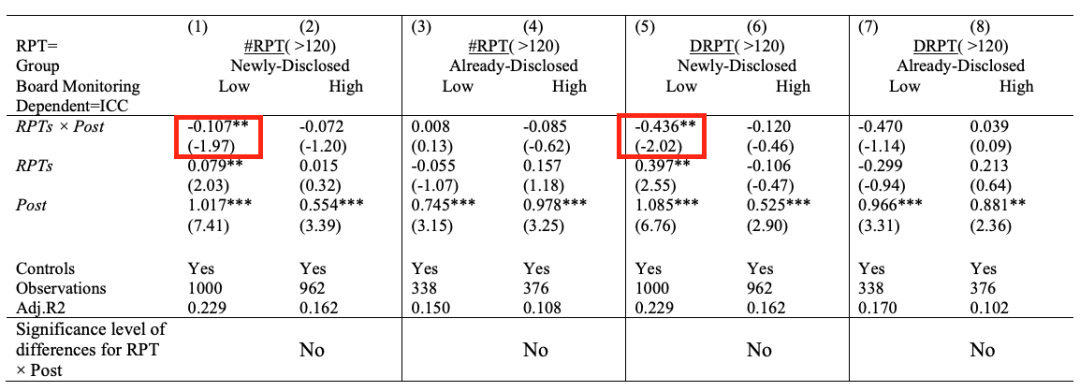

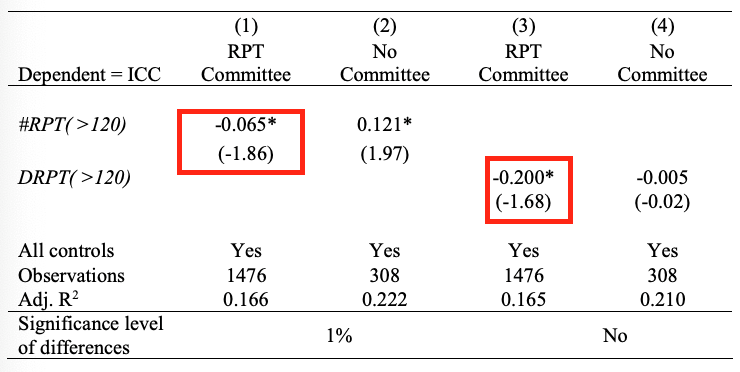

关于内部监管的异质性检验结果如表8所示,在低监管程度公司组别内,系数β1为负,且至少在10%的水平上显著,但在高监管程度的公司不显著,说明披露关联交易治理政策对隐含资本成本的降低效果在低监管程度的公司更明显,与H2a一致。

-表8- 内部监管与隐含权益资本成本

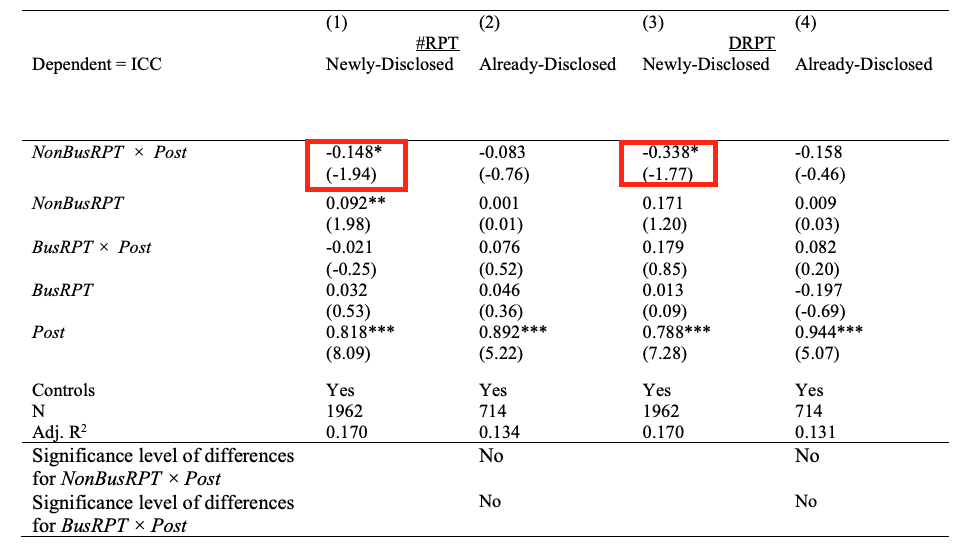

关于关联交易类型的异质性检验结果如表9所示,NonBusRPT*Post的系数显著为负,而BusRPT*Post的系数不显著,说明披露关联交易治理政策对隐含资本成本的降低效果是通过减少非商业目的关联交易来达到的,与H2b一致。

-表9- 关联交易性质与隐含权益资本成本

综上所述,回归结果表明,强制性披露关联交易治理政策的法规改善了公司的关联交易治理,显著减少了“新披露公司”的机会主义关联交易行为,降低了投资者的风险溢价,从而降低了公司的隐含权益资本成本。

进一步分析

(一)期后测试——关联交易治理政策选择与隐含权益资本成本

基于前文的分析结果,文章进一步研究隐含权益资本成本与关联交易治理政策各个因素的关系。

不同公司的关联交易治理政策在多个维度上存在差异。首先,在新规出台后,并非所有的上市公司都采用正式的书面关联交易治理政策;其次,83%的公司指定了一个专门的董事委员会以审查和批准关联交易;最后,不同公司关联交易治理政策的披露细节有所不同,既有文献用披露长度代表披露治理。

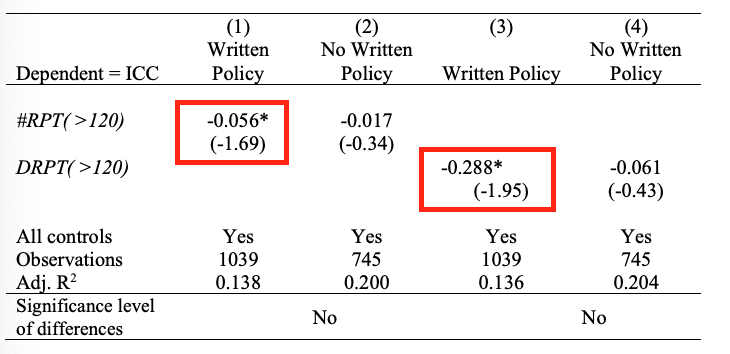

为了研究隐含资本成本与关联交易治理政策正式书面文件的关系,文章根据公司是否有正式书面文件将原始样本进行分组,并对隐含权益资本成本和关联交易的发生进行回归检验,结果如表10所示。在具有书面文件的组别中,RPT的回归系数显著为负,说明披露关联交易治理政策对隐含资本成本的降低效果在具有书面治理文件的公司更为明显。

-表10- 正式书面政策与关联交易

为了研究隐含资本成本与设立关联交易审核委员会的关系,文章进行分组检验,结果如表11所示。在设立关联交易审核委员会的组别中RPT的回归系数显著为负,说明披露关联交易治理政策对隐含资本成本的降低效果在设立关联交易委员会的公司内更为明显。

-表11- 隐含资本成本与设立关联交易审核委员会的关系

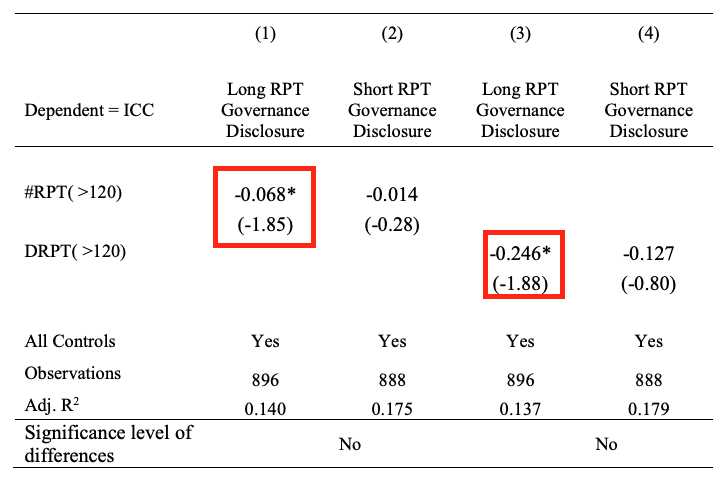

为了研究隐含资本成本与披露细节的关系,文章进行分组检验,结果如表12所示。在信息披露较详细的组别中,RPT的回归系数显著为负,说明披露关联交易治理政策对隐含资本成本的降低效果在详尽披露的公司更为明显。

-表12- 隐含资本成本与披露细节

(二)稳健性检验

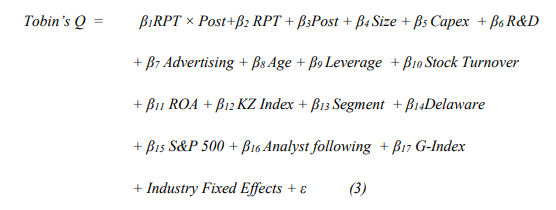

为了保证主回归结果的稳健性,文章将模型(2)的被解释变量替换为托宾Q值,衡量投资者对风险的感知以及对公司价值的期望,模型(3)如下:

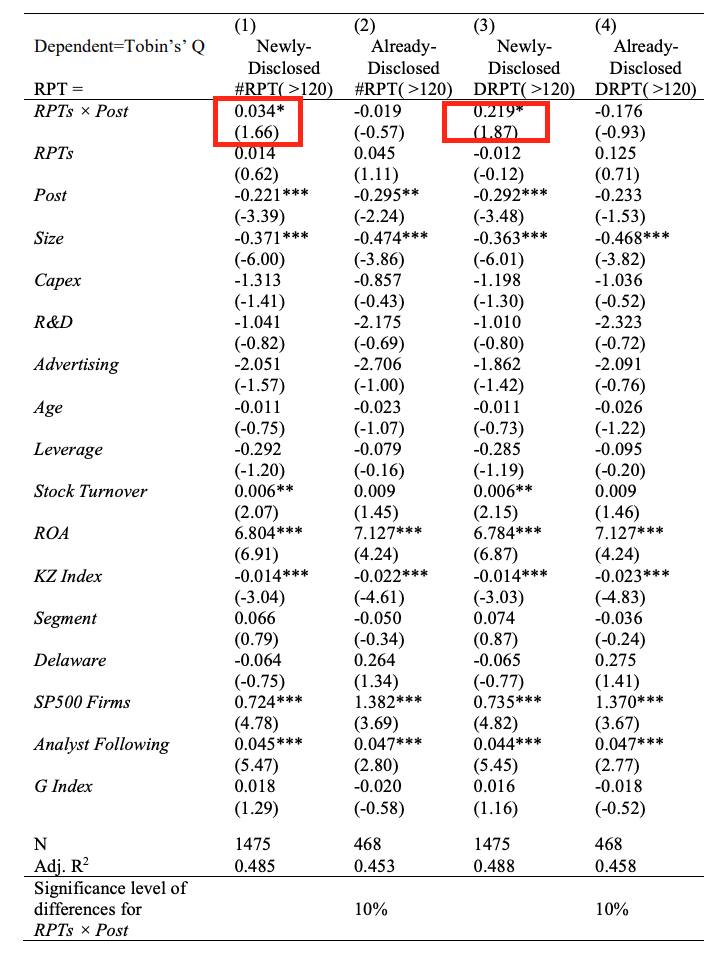

模型(3)回归结果如表13所示,RPT*Post的系数β1显著为正,说明对于新披露关联交易治理政策的公司,这一规定提高了公司估值,证明主回归结果稳健。

-表13- 稳健性检验

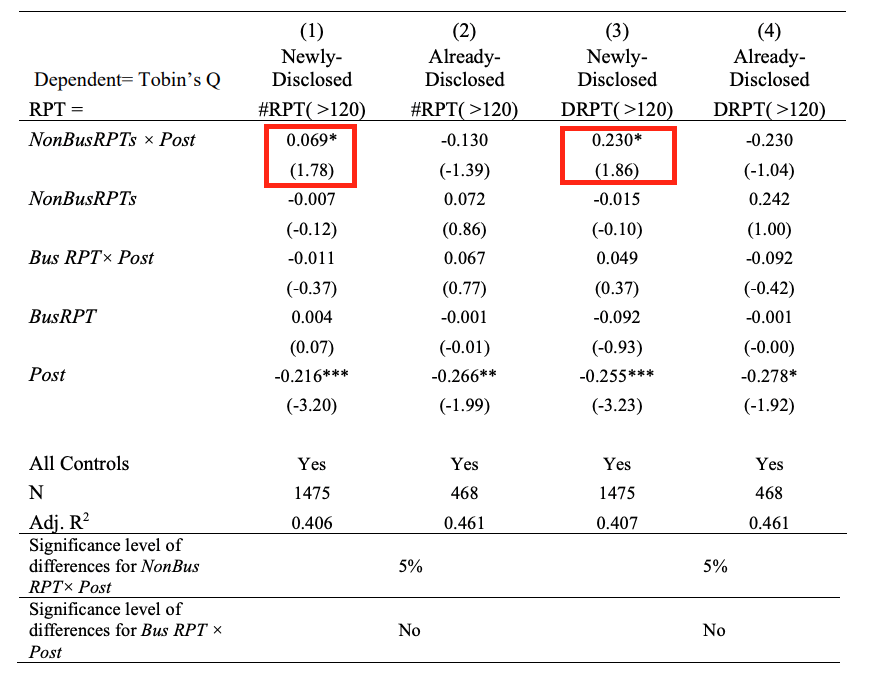

接着,文章继续以托宾Q值为因变量,对商业目的关联交易与非商业目的关联交易进行分组检验,结果如表14所示,发现NonBusRPT*Post的回归系数至少在10%的水平上显著为正,说明披露关联交易治理政策通过减少非商业目的关联交易提高公司估值,与H2b一致。

-表14- 托宾Q值与关联交易性质

研究结论

文章利用美国证券交易委员会2006年出台强制性披露关联交易政策的规定,设置准实验对这一规定与关联交易的关系进行研究,发现披露关联交易治理政策显著减少了公司关联交易的发生次数,降低了投资者风险感知程度和公司权益资本成本。这一结论对于内部监督较弱、非商业目的关联交易较多的公司更明显。文章进一步发现,如果公司有正式的书面政策和委员会来复核和批准关联交易,将有利于降低公司资本成本。文章不仅丰富了强制性信息披露经济后果的相关文献,也为后续相关政策的出台和完善提供了参考。

Abstract

This paper examines economic consequences of a 2006 Securities and Exchange Commission regulation that mandated public firms to disclose their governance policies on related-party transactions (hereafter RPTs). Employing hand-collected RPT data for S&P 1500 firms, we find that the initiation of RPT governance disclosure significantly reduces the occurrence of RPTs and that the reduction in RPTs is negatively associated with the implied cost of capital (ICC) and positively related to Tobin’s Q. These effects are more pronounced for low-monitored firms and for firms with RPTs that are more likely to be opportunistic. We further find that firms with a formal written policy, a designated committee to review and approve RPTs, or more extensive disclosure on RPT governance benefit in terms of lower ICC.