论文标题:Electoral Accountability and Corruption: Evidence from the Audits of Local Governments

原文来源:Ferraz, C.;Finan, F."Electoral accountability and corruption: Evidence from the audits of local governments." American Economic Review Vol.101.4(2011):1274-1311.

供稿:邹梦琪

封面图片来源:Pexels

编者按

纵观现有研究,大量文献从理论层面分析了选举问责对腐败的抑制作用。然而,鲜有文献采用大样本的实证研究来有效地识别出选举问责对官员腐败的真正影响。鉴于此,文章创新性地借用了巴西审计运动的独特场景,验证了选举问责对官员腐败的抑制效应。整体而言,文章构思巧妙,研究设计浑然天成,尤其在内生性处理和替代性假说的排除方面具备非常大的借鉴意义和参考价值。

研究背景

官员滥用职权进行寻租或腐败已经成为当今民主国家面临的重大威胁。既有文献已经详细地揭示了腐败对经济发展的普遍影响,但是鲜有研究致力于探讨腐败现象产生的基本根源。尽管影响腐败的可能因素众多,但是官员选举体制被认为是影响官员腐败行为的重要因素。在官员选举过程中,选民能够充分发挥政治问责的力量,从而有效地约束官员的行为。尽管现有研究已经从理论层面揭示了政治体制影响腐败的原因(Myerson,1993;Persson et al.,1997),但基于实证研究来分析选举体制对官员腐败行为的影响仍面临着两大挑战。首先,大量研究普遍采用的腐败指数度量的并不是真正的腐败水平;其次,很多有关腐败的研究采用的是跨国的样本,并且没有很好地剥离出很多重要制度安排的影响。鉴于此,文章将基于巴西审计运动的独特场景,构建更为干净和客观的腐败代理变量,清晰有效地识别选举问责对地方政府腐败的影响。

理论分析

文章通过模型推导演绎了选民对官员腐败行为的约束作用。如果一个腐败的官员仍具有参与再选举的可能性,那么该官员更可能通过减少自己寻租行为或者表现得类似于一个不腐败的官员去营造一种信息不对称的可能,从而提高自己的连任概率。可见,官员如果面临再选举的可能,那么他的腐败水平会相对降低(Campante et al.,2009),而且会更致力于提供更多的公共产品。因此,文章通过比较面临选举激励的第一任市长和没有选举激励的第二任市长之间的腐败水平差异去观测选举问责对官员腐败行为的影响。值得注意的是,文章所预计的腐败水平降低指的是可视化的腐败,即选民所关心的且能感知到的官员腐败行为(被正常审计活动审查并公布的)。基于此,文章选取了巴西审计运动的独特场景来验证这一假说的成立。

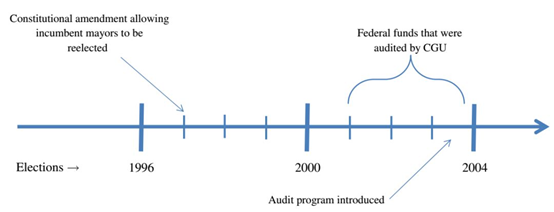

在很长一段时间内,巴西实行的都是单一任期制。但是自1997年起,巴西政府通过宪法修订案提出在任官员能够在2000年参与第二任期的选举,这也就为官员连任动机的产生奠定了基础。此外,在2003年,巴西政府还掀起了一场声势浩大的反腐运动。在这场运动中,巴西的工会总监察审计了市长对所有联邦资金的使用,并最终形成了审计报告。这些审计报告的结果客观地反映了2001年至2004年选举年度间市级政府的腐败水平。因此,如下图1所示,巴西历史上的一系列制度变革为文章的研究提供了一个绝佳的切入点。

-图1-巴西制度变革历程图

在具体的审计流程上,由于巴西审计运动采取的是抽签的形式,因此有效保证了审计介入的外生性。其次,巴西的这场审计运动,非常强调公众力量的参与,而且最终形成的报告也得到了有效的公开。因此,这为文章区分可视化和非可视化的腐败提供了一定的识别依据。

此外,巴西是一个高度分权制的国家,市长在预算编制以及审批流程上具备很大的自由裁量权,因此市长任期内的巨大权力及利益诱惑导致市长有追逐连任的动机。然而,据统计数据显示,尽管巴西高达73%的市长参与了连任选举,但仅有约40%的市长最终获得了连任。可见,由于再选举成功的可能性并不能有效保证,面临再选举可能的市长具备更加强烈的动机在现任期内做出更好的政绩,以达到选民的预期。这也为文章研究选举问责对官员腐败行为的影响提供了更为有利的现实基础。

研究设计

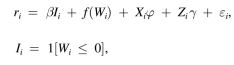

鉴于文章选取的为巴西审计运动的独特场景,因此文章采用截面分析比较了面临再选举激励的第一任期市长与无选举激励的第二任期市长间腐败行为的差异。具体模型如下:

![]()

其中,ri代表i地区的腐败水平,由于文章在主回归部分度量的为可视化的腐败,因此文章将官员是否进行腐败度量为审计报告中提及官员具备以下常见违规行为之一:在公共服务或物品采购过程中存在欺诈行为、私自挪用公共资金以及虚开货物和服务的发票。据此,文章统计了各市市长的腐败行为数,并分别采用报告中查出的腐败活动总金额数/总审计资金数、腐败违规行为数量以及腐败违规行为数量/审计项目数来作为官员腐败水平的代理变量。该数据来源于网络公开的报告以及巴西总检察提供的详细报告。Ii为虚拟变量,如果市长在2002年巴西大选时点为第一任期则赋值为1,否则赋值为0。

此外,在控制变量的选择上,文章控制了城市以及市长个人特征层面的变量。数据来源于巴西地理统计研究所、高级选举法庭以及巴西财政部等机构。

实证分析

1.实证结果

文章以巴西审计运动为研究场景,采用截面模型分析了面临再选举激励的第一任期市长与无选举激励的第二任期市长间腐败行为的差异,验证了选举问责对市长腐败水平的影响。基准回归结果显示,相比无选举激励的市长,面临再选举激励的市长会更倾向于进行较少的腐败活动。可见,选举问责显著降低了官员的腐败水平。

2.稳健性检验

如前所述,选举问责如果能真正发挥对官员腐败的抑制作用,那么必须满足三大前提:第一,选举问责所抑制的腐败必须是选民所关心的而且是选民能够感知的。对于不可视化的腐败,选举问责并不会产生抑制作用。第二,处于第二任期的官员基本不具备晋升或选举的动机。第三,如果选举问责的腐败抑制作用真正存在,那么除了腐败水平下降以外,官员的其他政绩水平也会显著上升。因此,为了充分验证上述前提假设,文章进行了一系列稳健性检验。首先,文章构造了“管理失职”的替代性变量。该变量也是源于审计报告,但基于的是官员其他与腐败相关但未被明确记录为腐败的违规行为。实证结果显示,对于不可视化的腐败,选举问责未产生显著的抑制作用。选举问责仅显著抑制了官员的可视化腐败水平。其次,文章通过数据统计发现,处于第二任期的官员基本不具备晋升或选举的可能。再次,文章同步采用配套拨款验证了选举问责对官员其他政绩的影响。回归结果表明,选举问责提升了城市的配套拨款数目及金额。

内生性分析

1.断点回归

文章采用市长在2002年的巴西大选过程中是否为第一任期去度量市长的选举激励。然而,影响该代理变量的因素非常多(例如政治能力和游说能力等),文章还存在非常严重的遗漏变量问题。因此,为了更为有效地识别选举激励对官员腐败水平的真正影响,文章采用断点回归模型进一步缓解了基准回归部分遗漏变量的可能。文章借鉴Lee(2008)的研究,通过比较在任官员参与选举,但是与竞争者之间票数差异很小的样本,进一步控制了一些同时影响官员参与再选举和官员腐败行为的因素。具体模型如下:

其中,Wi代表在任参与选举的官员与票数处于第二位竞选者之间的票数差异。Ii为虚拟变量,如果Wi大于0,表示在任官员竞选成功,该官员自2002年起开始第二任期;如果Wi小于0,则表示在任官员选举失败,该地区的新任官员开始第一任期。F(Wi)表示竞选成功与否的平滑连续性函数。断点回归结果显示,在有效缓解很多难以直接变量的影响后,选举问责仍显著降低了官员的腐败水平。

2.替代性假说排除

(1)政治能力

对于处于第一任期和第二任期的官员而言,其天生在政治能力方面存在着一定差异。如果官员的政治能力越强,那么官员的腐败水平也可能会更高。据此,基准回归设计会明显高估选举问责对官员腐败的抑制作用。因此,为了排除这一假说,文章从处于第一任期的市长样本中分离出一部分在2004年的选举中获得连任的子样本,通过比较该子样本与处于第二任期官员腐败水平的差异去剥离天生政治能力的差异。实证回归结果显示,在剥离政治能力因素的影响后,选举问责仍发挥着显著的腐败抑制作用。

(2)学习效应

对于处于第一任期和第二任期的官员而言,两者之间还存在着一个更为明显的差异。由于学习效应的存在,处于第二任期的官员明显比第一任期具备更多的经验。因此,为了有效剥离学习效应的影响,文章从处于第一任期的市长样本中分离出一部分曾就任过市长的子样本(即于1988年至1992年间或1993年至1996年间担任过市长),通过比较该子样本与处于第二任期官员腐败水平的差异去剥离学习效应的差异。实证回归结果显示,在剥离学习效应因素的影响后,选举问责仍然发挥着显著的腐败抑制作用。

(3)官员贿赂

尽管2003年的巴西审计运动的公开力度非常大,但处于第一任期的官员可能会因选举激励去贿赂审计人员,那么基准回归的结果恰好体现是官员贿赂的影响而并非选举问责的抑制作用。因此,文章在基准回归的基础上分别加入了一系列市长拥有更加强烈动机去贿赂官员的交乘项,包括是否在选举当年审计、市长是否与州长隶属统一党派以及市长是否与总统隶属于同一党派。实证结果显示,官员是否具备更加强烈的选举动机并未对选举问责的腐败抑制作用产生显著影响。此外,文章还预期那些偏向于第一任期官员的审计师更可能审计金额较小的项目。因此,在上述模型的基础上,文章将被解释变量替换为审计项目金额的对数进行补充检验。实证结果显示,官员是否具备更加强烈的选举动机也并未对处于第一任期的官员和处于第二任期的官员所接受审计的项目金额产生影响。综上可见,官员贿赂这一假说并不成立。

进一步分析

文章还进一步探讨了地区间性质差异对选举问责所产生腐败抑制作用的影响。因此文章在基准回归的基础上,分别加入了城市是否位于司法区、城市是否拥有媒体以及较弱政治竞争强度的交乘。实证结果显示,城市位于司法区、城市拥有媒体以及较弱的政治竞争均明显削弱了第一任官员与第二官员之间的腐败水平差异。具体而言,如果一个城市位于司法区,那么市长更容易获得司法部门的政治支持。所以,一旦官员面临再选举的激励时,其可能更容易通过立法等替代途径去满足公众偏好,以提升选举概率。同样,一个城市如果拥有媒体,媒体能够帮助公众更好地识别官员的腐败行为,所以媒体已经替代选举问责发挥了一部分的腐败抑制效应,从而进一步削弱了选举问责的腐败抑制作用。而如果城市内的政治竞争不激烈,官员再选举成功的概率比较大,那么选举问责对官员的约束作用则会相对减弱。

研究结论

文章采取理论推导(限篇幅未全部展示)和实证分析相结合的方式,创新性地揭示了选举问责对官员腐败的抑制作用。基于这一发现,文章进一步提出了加强政府信息公共程度,提高公众参与力度,有效发挥公众监督等方面的政策建议。此外,文章还为审计政策的有效性、政治竞争的好处以及连任制的优势提供了一定的经验佐证。

Abstract:

We show that political institutions affect corruption levels. We use audit reports in Brazil to construct new measures of political corruption in local governments and test whether electoral accountability affects the corruption practices of incumbent politicians. We find significantly less corruption in municipalities where mayors can get reelected. Mayors with reelection incentives misappropriate 27 percent fewer resources than mayors without reelection incentives. These effects are more pronounced among municipalities with less access to information and where the likelihood of judicial punishment is lower. Overall our findings suggest that electoral rules that enhance political accountability play a crucial role in constraining politician’s corrupt behavior.