论文题目:Not in My Backyard: Intrinsic Motivation and Corporate Pollution Abatement

中文标题:不在我的后院:内在激励与企业污染治理

原文来源:Angie Andrikogiannopoulou, Alexia Ventouri, Scott E Yonker, Not in my backyard: intrinsic motivation and corporate pollution abatement, Review of Finance, Volume 29, Issue 4, July 2025, Pages 1067–1104

供稿:董怡钧

封面图片来源:Pexels

编者按:在ESG理念深入人心的时代,企业环境表现的驱动因素日益受到关注。文章发现:相较于其他工厂,CEO家乡附近的工厂有毒物质排放增速明显放缓,且这一“家乡偏袒”效应随地理距离扩大而减弱。污染减排并非通过简单的跨厂转移实现,而是源于家乡工厂自身生产效率的提升,体现了实质性的绿色转型。研究还发现,外部监管压力与内部治理环境共同塑造了这一效应的强度。文章的结论为解读企业环境行为的深层动机提供了新颖视角,对有效利用管理者情感推动企业绿色发展具有重要启示。

工业革命以来,大规模的经济扩张对环境产生了深远影响。污染对人类健康与经济造成的代价高昂的外部性日益凸显,这促使政策制定者将环境保护列为首要目标。然而,传统的外部性内部化手段存在明显局限。环境规制以及税收、限额交易等市场工具常被诟病其减排实效——企业往往通过将资源与排放转移至监管更宽松的地区来应对政策(Gibson, 2019;Ben-David等, 2021;Bartram、Hou和Kim, 2022),甚至对当地社区的生产率与就业产生非预期的负面效应(Becker和Henderson, 2000;Greenstone, 2002;Walker, 2013)。此外,传统的股权型高管薪酬计划亦无助于环保推进,因其激励管理者采取以环境为代价、追求企业价值最大化的策略。于是如何才能真正有效提升企业污染减排政策的成效?

研究表明,企业管理者倾向于对其家乡或总部所在地周边给予特殊关照(Cronqvist等,2009;Landier, Nair, and Wulf, 2009;Yonker, 2017),然而,管理者对特定社区的偏袒是否会延伸至环境保护领域,以及这种偏袒会催生实质性的减排行动,还是仅仅导致生产与排放向其他地区转移,目前尚未可知。文章旨在回答这些问题。具体而言,文章研究首席执行官(CEO)是否会降低其出生地附近工厂的有毒物质排放量。文章聚焦于高管的出生地,主要基于两点考量:其一,现有研究表明,CEO倾向于制定惠及其家乡地区的政策(Yonker, 2017;Jiang, Qian, and Yonker, 2019);其二,若以企业总部所在地等其他地理因素(Landier, Nair, and Wulf, 2009)为研究对象,则易受区位选择及企业与本土CEO匹配过程的内生性干扰。文章将工厂与CEO出生地的地理接近程度称为工厂的CEO出生地邻近性。

文章的核心发现是,相较于远离CEO出生地的工厂,位于其出生地附近的工厂更有可能实现有毒物质排放量的减少。这一结果与“CEO出于内在动机促成了更优的企业环境实践”的假说相一致。在基准分析中,文章估计了工厂与CEO出生地邻近度对其现场有毒物质排放物年增长率的影响。研究发现,位于CEO出生地20英里范围内的工厂,其有毒物质排放量的年增长率比其他工厂低14%。污染减排的效应随工厂与CEO出生地距离的接近而增强。

文章进而探究CEO降低其家乡附近工厂污染增长的作用机制。文章的证据最为支持通过改进生产工艺,从而提高生产效率、减少生产废弃物来降低污染。以单位规模有毒物质排放量衡量的污染强度在CEO家乡附近工厂要低12%。这表明有毒物质排放的减少几乎完全由污染强度下降所驱动。此外,文章未发现CEO缩减工厂规模或将排放转移至与家乡工厂同属一个行业、同属一个母公司的其他姊妹工厂的证据。

一个自然浮现的问题是:文章所记录的污染减排行为是否实现了最优结果?是否最优可从企业自身及社会利益相关方两个维度进行审视。为回答这一问题,文章接下来考察了可能调节CEO“家乡偏袒”效应的内外部因素。文章首先检验CEO出生地特征这一外部因素的作用。尽管CEO有动力减排,但他们同样存在保护家乡就业、促进地方经济发展的动机(Yonker,2017)。文章发现,污染减排效应完全集中于位于高污染县的家乡工厂,这再次表明CEO推行的是实质性减排而非资源错配。但与此同时,地方失业率并未表现出调节作用。由此可见,CEO的减排动机在环境质量诉求高涨时最为强烈,随环境污染水平下降而减弱,即便在地方失业率高、就业压力增大时,该动机依然存在。。此外,文章还发现行业层面的环境诉讼冲击也会强化CEO在家乡附近减排的动机。

随后,文章考察了与母公司特征相关的内部因素如何影响CEO在家乡工厂的减排行为。文章假设,如果CEO不愿或无法开展此类活动,其减排力度将会减弱。实证结果证实:当CEO的激励(以其持有的股票和期权组合价值对公司股价的敏感性衡量)与公司价值最大化目标高度一致时,家乡工厂的污染减排幅度会减弱;但公司治理强度对此无显著影响。这表明,文章所记录的"乡情减排"行为可能无法实现公司股价最大化,但董事会或许不会制止该行为,因其从社会或利益相关者视角看具有积极意义。此外,文章发现可用现金较少、投资能力受限的公司,其家乡工厂的减排效果相对不明显。这与文章的发现一致——减排主要通过需投资减排技术的源头控制实现,且CEO的该行为会产生代理成本,而此成本不仅可通过激励相容来降低,自由现金的缺乏同样能起到约束作用。综上所述,这些结果表明,此类减排行为虽使公司运营所在地社区受益,但其代价可能是由公司价值所承担的。

为排除实证设计潜在问题及污染数据中已知的自报偏差,文章进行了一系列稳健性检验。一种可能的质疑是,企业可能特意选派CEO来降低其家乡工厂的排放。若果真如此,则家乡工厂的减排效应应集中出现在CEO任职初期。经检验,文章发现工厂与CEO出生地邻近性并未产生显著的"任期早期"效应,这有助于排除地理邻近性效应源于选择性指派而非CEO内在动机"的替代解释。即实证表明,工厂的污染排放显著下降并非集中于CEO任期早期,这有助于排除CEO出生地临近工厂污染减少,来源于企业的策略性任命而非CEO的内在激励的可能性。另一项顾虑在于,CEO可能通过低报家乡工厂的排放量来制造污染治理的假象。尽管现有研究指出EPA的合规监管使低报行为难以泛滥(如Akey and Appel 2021),文章仍直接检验了结果是否受排放数据自报偏差的影响。首先,参照Brehm and Hamilton(1996)关于误报行为集中于低排放工厂的论断,文章仅保留高排放工厂样本进行检验,结果保持稳健。其次,利用EPA执法处罚数据验证家乡工厂是否因违规面临更多审查与罚金。结果并未发现支持低报假说的证据。

文章对以下多个研究领域均具有贡献。首先,文章与关于CEO地域偏袒效应的文献密切关联。文章揭示CEO对出生地社区的偏袒同样延伸至环境保护领域。鉴于家乡的经济发展往往与环境保护背道而驰——这一发现显得尤为耐人寻味。文章以实证证据补充了Li、Xu与Zhu(2022)近期的一项平行研究,Li等(2022)将污染下降归因于回收与再利用,而文章的证据表明,污染主要通过源头控制得以缓解,CEO的动机确系为家乡营造更洁净环境。其次,文章通过揭示CEO保护家乡社区的意愿是企业环境行为的另一重要决定因素,对企业环保研究体系作出了贡献。 文章通过提供提示性证据表明:CEO将污染分配作为一种“补贴”,当激励性薪酬较低且现金储备充裕时,他们会更频繁地惠及家乡社区——这为相关研究贡献了新视角。最后,文章亦与研究管理者特征对企业决策影响的文献相关联,通过揭示CEO与出生地的情感联系会反映在公司环境政策中,对这一研究体系进行了补充。

首先,关于CEO地区偏袒效应的文献表明,企业较少裁撤总部附近的员工(Landier, Nair and Wulf, 2009),且在行业危机时期,CEO对其出生地附近的员工也存在类似保护行为(Yonker, 2017);CEO更倾向于收购其家乡州的企业(Jiang, Qian and Yonker, 2019; Chung, Green, and Schmidt, 2018);银行则会在其CEO出生地周边发放更多抵押贷款并增设分支机构(Lim and Nguyen, 2021)。文章在其基础上进一步揭示:CEO对出生地社区的偏袒同样延伸至环境保护领域。

企业环境行为决定因素的研究与文章密切相关。Ben-David等(2021)指出,总部设于环保政策严格国家的企业会将污染活动转移至境外;Bartram、Hou和Kim(2022)发现2013年加州碳排放交易政策使财务受限企业将污染从加州转移至其他州;Akey与Appel(2021)证明母公司对子公司环境治理费用的责任豁免力度越大,子公司有毒物质排放量越高;Xu和Kim(2022)发现财务约束较强的企业有毒物质排放更高,Cohn与Deryugina(2018)则验证企业财务资源受负面冲击后环境泄漏事件会增加;Shive和Forster(2020)研究表明独立私营企业比上市公司更少产生污染及遭受环保署处罚。更广泛而言,文章与关于企业社会责任(CSR)的大量文献相关联,具体包括CSR利益相关者理论的管理学文献(Freeman 2010),包括CSR投资决定因素(如Di Giuli和Kostovetsky 2014;Ferrell、Liang和Renneboog 2016;Cronqvist和Yu 2017;Dyck等2019)和CSR如何影响企业绩效(如Margolis、Elfenbein和Walsh 2009;Krüger 2015)的金融学研究。CEO保护家乡社区的意愿是企业环境行为的另一重要决定因素。

文章的研究结论也与代理理论领域的最新进展相呼应——该研究范畴已扩展到考察多重利益相关者之间的冲突,以及管理者所追求的不同类型的“补贴”。现有研究表明,管理者常为私利偏袒特定员工(Cronqvist等,2009;Landier、Nair和Wulf,2009;Yonker,2017);管理者可能通过企业投资提升其私人资产价值(如Decaire and Sosyura 2022)。此外,关于慈善捐赠或社会责任投资能否提升股东价值仍存争议(Masulis and Reza 2015; Ferrell, Liang, and Renneboog 2016; Cheng, Hong and Shue 2023)。文章通过提供提示性证据表明:CEO将污染分配作为一种“补贴”,当激励性薪酬较低且现金储备充裕时,他们会更频繁地惠及家乡社区。

管理者特征(如早期生活及职业经历)对企业决策影响的相关研究。例如:Malmendier、Tate和Yan(2011)证实CEO过度自信及早期经历显著影响公司财务政策;Bernile、Bhagwat和Rau(2017)发现童年时期经历过非极端负面自然灾害的CEO会做出更冒险的企业决策;Benmelech与Frydman(2015)表明有军队服役经历的CEO会采取更保守的投资和财务策略;Dittmar和Duchin(2016)论证曾经历职场困境的CEO会降低负债、增加现金储备并减少投资;Schoar与Zuo(2017)指出经济衰退期开始职业生涯的管理者风格更趋保守。文章通过揭示CEO与出生地的情感联系会反映在公司环境政策中,对这一研究体系进行了补充。

近期金融学研究指出,企业管理者倾向于对其家乡或总部所在地周边给予特殊关照(如Cronqvist等,2009;Landier, Nair, and Wulf, 2009;Yonker, 2017);同时,行为经济学的一个重要见解认为,在“使命导向型”组织中,由具备内在动力的成员来执行任务会更具效率(如Besley and Ghatak, 2005)。金融学中观察到的“家乡偏袒”效应,可能与“内在动机”相结合,共同影响企业的环境决策。受此启发,文章提出,鼓励企业减排的另一个潜在途径,是让管理层具备“地方代表性”。换言之,从环境保护的视角看,若企业能任命对其运营所在地怀有个人情感的管理者,将是可取的,因为此类管理者天生具有保护这些地区的动机。通过这种方式,管理者乃至企业能将污染的外部性内部化,从而使其利益与受影响的社区利益更趋一致。

据此,文章提出核心研究假设:

H1:CEO出生地邻近性对工厂污染排放存在负向影响。

具体而言,与其他工厂相比,位于CEO出生地附近的工厂有毒排放水平更低。

文章进而探究CEO降低其家乡附近工厂污染增长的作用渠道。他们是在企业内部不同工厂间重新配置经济活动(及相应排放)?还是直接缩减家乡工厂的运营规模?抑或是通过改进生产工艺,从而提高生产效率、减少生产废弃物?

文章进一步探究其作用机制,并提出假设:

H2a(替代效应): CEO主要通过将排放转移至公司内部其他非家乡工厂来实现家乡工厂的减排。

H2b(规模效应): CEO主要通过缩减家乡工厂运营规模来实现减排。

H2c(效率提升): CEO主要通过改进生产工艺、提升技术效率来实现源头减排。

此外,文章考察外部环境与内部治理对CEO家乡偏袒的调节作用:

H3a: 家乡地区环境质量会调节偏袒效应,家乡位于高污染地区的CEO减排动机更强。

H3b: 家乡地区失业水平会调节偏袒效应,高失业压力可能削弱CEO的减排动机。

H4a: CEO股权激励会负向调节偏袒效应,激励强度越高,减排动机越弱。

H4b: 企业现金持有水平会正向调节偏袒效应,充裕的现金资源为减排投资提供支持。

3.1 数据来源

工厂层面的污染数据来源于美国环保署(U.S. Environmental Protection Agency, EPA)管理的《有毒物质排放清单》(Toxics Release Inventory,TRI)。文章汇总不同化学物质的排放量,计算每家工厂每年排放到空气、水体和土壤中的总量(百万磅),以及其中对健康危害显著的排放量。此外,文章还采用EPA风险筛查环境指标(Risk-Screening Environmental Indicators, RSEI)的工厂级别危害评分。除排放数据外,TRI报告还包含各工厂的基本历史信息,例如地理位置(街道地址和经纬度)、行业分类、母公司隶属关系,以及衡量工厂当年产出或工艺流程结果相较于上年变化的生产比率。

文章通过联邦民事执法案件数据库“综合合规信息系统”(Integrated Compliance Information System, ICIS)获取了EPA执法案件信息。

为获取工厂层面的雇员人数及销售额数据,文章采用由Walls & Associates公司基于邓白氏Dun and Bradstreet’s (D&B) 存档数据构建的National Establishment Time Series (NETS)数据库,从中获取了1992年至2013年期间所有曾隶属于上市公司的美国企业的历史数据,包括雇员数量、销售额以及详细地址信息。其次,文章使用威斯康星大学商业动态研究联盟基于Data Axle商业历史数据库构建的 Your-economy Time Series (YTS) 数据库,获取了1997年至2018年期间全美所有工厂的雇员规模、销售额及地理坐标。

文章通过名称-地址匹配算法将两个数据集与EPA的TRI数据库进行整合,最终覆盖1992-2018年期间TRI数据库中约70%的观测样本。通过综合NETS和YTS的雇员与销售额数据,文章为每个工厂构建了两套指标:一套优先采用与TRI匹配度更高的数据源,另一套则取两个数据源的平均值。实证结果表明,两种衡量方式得出的结论高度一致。

文章通过Execucomp、Compustat和WRDS SEC Analytics Suite数据库获取母公司信息。具体而言,文章通过整合以下数据构建了公司层面数据集:(1)来自Execucomp的标普1500指数成分公司CEO信息(数据始于1992年);(2)Compustat的财务数据;(3)WRDS SEC Analytics Suite中基于SEC申报文件的历史公司名称与地址记录。通过标准化并匹配两个数据集中的历史公司名称,文章将公司层面信息与工厂层面信息(来自TRI、NETS和YTS)进行关联。最终成功将Execucomp数据库中约43%的企业与TRI的母公司实现匹配;经核查,绝大多数未匹配的Execucomp企业所属行业本身无需向TRI申报排放数据,这侧面印证了文章的名称匹配算法有效性。

最后,文章将整合后的数据集与CEO出生日期及出生地(精确到城镇级别)信息进行匹配。该数据集以Bernile等(2017)的研究数据为基准,并通过文章自行进行的网络搜索加以补充。在1992年至2018年向TRI提交报告的母公司所属3,153位CEO中,文章共成功获取其中980位(占比31%)的出生信息。

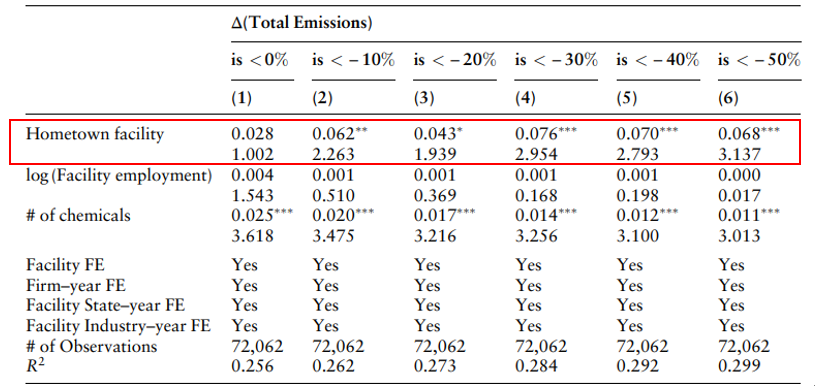

3.2 变量定义

工厂排放:

(1)生产废物:设施产生的所有化学品废物的总重量(百万磅)。其计算为以下各项的总和:总排放量(场内及场外)、总能量回收量(场内及场外)、总回收量(场内及场外)以及总处理量(场内及场外)。

(2)总排放量:报告设施在场内释放到空气、水体和土地中的总排放量(百万磅)。水体排放包括排入溪流及其他地表水体的排放;土地排放包括通过地下灌注井、垃圾填埋场、地表蓄水池处置的废物,或泄漏到土地上的排放。

(3)空气排放量:报告设施在场内释放的空气排放量(百万磅)。包括有组织排放(如通过通风口或管道)和无组织排放(如蒸发损失)。

(4)有害排放量: 报告设施在场内释放的、已知对人类有不利影响的空气、水体和土地总排放量(百万磅)。

(5)化学品数量:设施所使用的有毒化学品的数量。

(6)RSEI 危害值:基于危害的排放量,即报告设施在场内释放的空气、水体和土地总排放量(以磅为单位)乘以化学品的毒性权重所得的值。

工厂控制变量:生产比率 (Production Ratio)、雇员人数 (Employment)、销售额 (Sales)、总部设施 (HQ facility)、高失业率 (High unemployment)、低污染率(Low pollution)。

EPA 罚款:

(1)总罚款金额:特定设施每年承担的环保署罚款总额(千美元)。包含联邦罚款、州及地方罚款、补充环境项目成本、合规行动成本,以及联邦与州/地方的成本追回金额。

(2)行政正式案件罚款:特定设施每年因行政正式案件承担的环保署罚款金额(千美元)。此类行动由环保署或州政府依据其自身权力执行,通常以命令或协议(可能包含或不含罚款)的形式,要求设施采取行动以达成合规或完成场地清理。

(3)司法案件罚款:特定设施每年因司法案件承担的环保署罚款金额(千美元)。司法案件是向法院提起的正式诉讼,针对未能遵守法规或监管要求、未履行行政命令,或欠缴场地清理响应成本的设施。

(4)EPCRA违规罚款:特定设施每年因违反《应急计划与社区知情权法案》而承担的环保署罚款金额(千美元)。

(5)总案件数量:每年针对特定设施的案件总数。

(6)行政正式案件数量:每年针对特定设施的行政正式案件数量。

(7)司法案件数量:每年针对特定设施的司法案件数量。

(8)EPCRA违规案件数量:每年针对特定设施违反《应急计划与社区知情权法案》的案件数量。

CEO出生地代理变量:

至CEO出生地距离:CEO出生城镇与TRI设施之间的直线距离(英里)

家乡设施虚拟变量:若CEO出生城镇位于TRI设施20英里范围内,则取值为1。

公司层面变量:总资产、托宾Q值、杠杆率、CapEx/PPE、现金比率、治理指数、固守指数、独立董事比例、CEO的德尔塔值:CEO持有的股票和期权价值对公司母公司股票市值1%变化的敏感度(以千美元计)。计算遵循Core and Guay (2002)的方法

文章通过研究CEO出生地邻近性对工厂有毒物质排放的影响展开分析。文章利用工厂层面“工厂与CEO出生地距离”的变化进行识别,因果识别来源于CEO更替事件。若CEO存在偏袒出生地行为,则可预期:当发生CEO更替时,靠近新任CEO出生地的工厂可能出现污染减少,靠近离任CEO出生地的工厂可能出现污染增加。这一识别策略基于假设:母公司任命出生地临近特定工厂的CEO,与该工厂排放量的预期未来变化不存在系统性关联。

文章的样本中,文章观察到201次公司层面的CEO更替事件,这些事件引发了7,378次工厂与CEO出生地距离的变化。具体而言,有171家工厂(对应2,000个工厂-年度观测值)经历了新任或离任CEO出生地位于工厂20英里范围内的更替事件;另有667家工厂(对应7,505个工厂-年度观测值)经历了新任或离任CEO出生地位于工厂100英里范围内的更替事件。

文章设定了模型(1)进行估算:

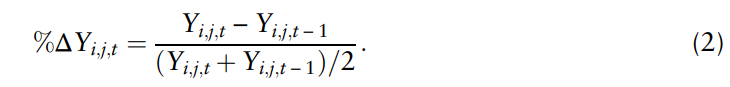

其中因变量为企业j所拥有的工厂i在t-1年至t年期间观测变量Y的百分比变化,该计算方式采用Greenstone(2003)的定义如公式(2)所示。

此百分比变化量的取值范围为[-2, +2],该定义使得文章可以将“新增”(第t年有排放报告而第t-1年无报告)与“退出”(第t-1年有排放报告而第t年无报告)的观测值纳入样本分析。为分别探究污染的广延边际与集约边际,文章还设置了两种模型:一是将因变量限定于非零排放样本,即排除新增与退出情况;二是构建虚拟变量:当工厂出现TRI排放报告的起始或终止时取值为1,否则为0。

β系数反映了工厂邻近CEO出生地所产生的效应。虚拟变量HometownFacilityi,j,t-1表示:在t-1年度,工厂i的地理位置接近其母公司j的CEO出生城镇。在基准回归中,若工厂 i在 t-1年位于其母公司CEO出生地20英里内,则该虚拟变量取值为1。同时,文章也进行了替代性检验,分别采用50英里或100英里等不同阈值进行估计,并使用工厂位置与CEO出生地之间的连续距离变量替代二元邻近指标进行模型验证。

文章的模型包含了工厂层面固定效应(αi),用以控制不同工厂间的固定异质性,并能将“出生地邻近效应”与“总部邻近效应”分离开来。模型还包含一组滞后的工厂层面控制变量(Xi,t-1),如雇员数(或销售额)和使用的化学品种类数,以控制工厂规模和生产模式。

本模型同时包含公司-年度固定效应(αj,t)、工厂所在州-年度固定效应(αs,t)以及工厂行业-年度固定效应(αk,t)。公司-年度固定效应用于控制公司层面的时变异质性,例如企业根据候选人对环境管理的态度而选择特定CEO。工厂所在州-年度固定效应用于控制各州在不同时期经济或监管条件的变化。最后,工厂行业-年度固定效应(行业分类采用各工厂的主要三位NAICS代码)用于控制行业层面时变异质性。所有回归的标准误均在母公司层面进行聚类调整

文章的有效样本包含104,067个工厂-年度观测值,覆盖1992年至2018年间共计12,368个工厂、667家母公司及957位CEO。在27年观测期内,平均每年涵盖3,854家工厂和230家母公司。文章的核心自变量基于TRI工厂所在地与母公司CEO出生城镇之间的测地距离。

表1展示了最终样本中工厂特征(区分全部工厂与家乡工厂)及其母公司的统计摘要。最常见的工厂行业分布为:化工制造(占全部工厂-年度观测值的17.13%)、食品制造(10.52%)和金属制品制造(10.05%);而排放量最高的行业分别是公用事业(占总排放量的24.73%)、化工制造(21.80%)和采矿业(15.45%)。

数据显示,平均每个工厂雇佣365名员工,实现销售额7,100万美元。每家工厂年均产生115万磅现场有毒废弃物,其中21万磅直接排放至空气、水体和土壤,其余通过回收、能量回收或处理进行管理。在全部上报排放量中,48%为大气排放,46%被认定对人体具有特殊危害。总排放量随时间呈下降趋势,年均降幅约为8%。家乡工厂的平均特征与整体样本相似:前者规模显著更大,平均雇员达489人,销售额7,900万美元, 该规模差异具有统计显著性。

表1. 工厂特征描述性统计

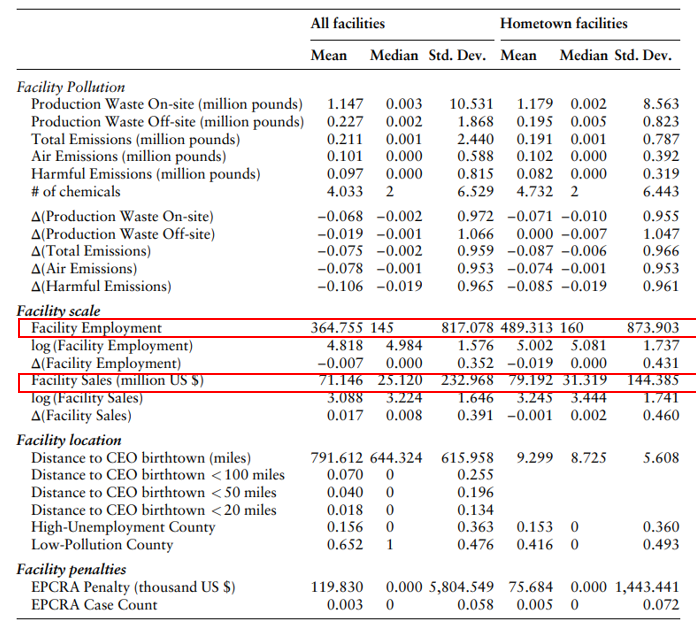

样本均值显示,工厂与CEO出生地的平均距离为792英里。约1.8%的工厂观测值位于CEO出生地20英里范围内,7%位于100英里范围内。在企业层面,位于CEO出生地20英里范围内的工厂,其排放量平均约占公司TRI总排放量的4%。图1展示了样本中TRI工厂与CEO出生地的地理分布概况。该分布显示,TRI工厂与CEO出生地的地理位置均存在显著异质性,且集中分布于城市及周边区域。

图1. 1992-2018样本期间TRI设施(橙色圆圈)与CEO出生城市/城镇(蓝色方块)的地理分布示意图

在基准分析中,文章将CEO出生地20英里范围内的工厂定义为家乡工厂;后通过考察家乡偏袒效应随工厂与CEO出生地距离的变化规律,进一步论证该距离阈值的合理性。

表2汇报了包含不同固定效应与控制变量的基准回归结果。面板A展示了工厂邻近性对总排放量(即大气、水体和土壤排放总和)的影响,面板B则针对大气排放,这最可能造成实际人体暴露、且大多数TRI工厂均会产生。在所有模型设定中,文章发现CEO出生地邻近性对工厂污染排放存在显著的负向影响,相较于远离CEO出生地的工厂,位于CEO出生地附近的工厂更可能呈现更低的排放增长。 估计系数在经济和统计意义上均显著。在第4列中,家乡工厂虚拟变量的系数估计值约为-0.14 (t统计量 = 2.8),这表明位于CEO出生地附近的工厂,其有毒物质排放的年增长率比其他工厂低14个百分点。考虑到样本中所有工厂的年均排放增长率为-8%,这一效应意味着家乡工厂的排放下降经济意义显著。在第5列中,文章加入交互项以研究家乡偏袒效应在靠近或远离公司总部(headquarters, HQ facilities) 的工厂中是否存在差异。文章发现,虽然非总部工厂的家乡效应较弱,但其与总部工厂的效应在统计上并无显著差异。

表2. CEO出生地邻近性对有毒物质排放量的影响效应

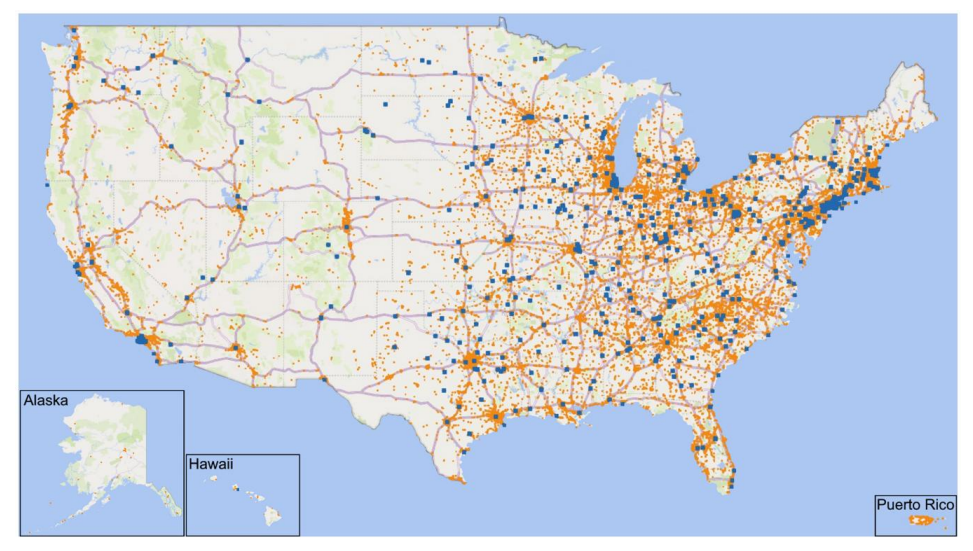

表3中,文章评估了工厂与CEO出生地邻近性对不同幅度减排效果的影响。各列中的因变量均为虚拟变量,当排放增长率低于指定阈值时取值为1。文章发现,对于所有排放阈值,β系数均为正值,表明CEO出生地附近的工厂更有可能实现污染减排,但仅当排放增长率低于-10%时该效应才具有统计显著性——这说明CEO的家乡偏袒主要是由相对较大幅度的减排所驱动的。

表3. CEO出生地邻近性与有毒物质排放物——排放削减的不同幅度

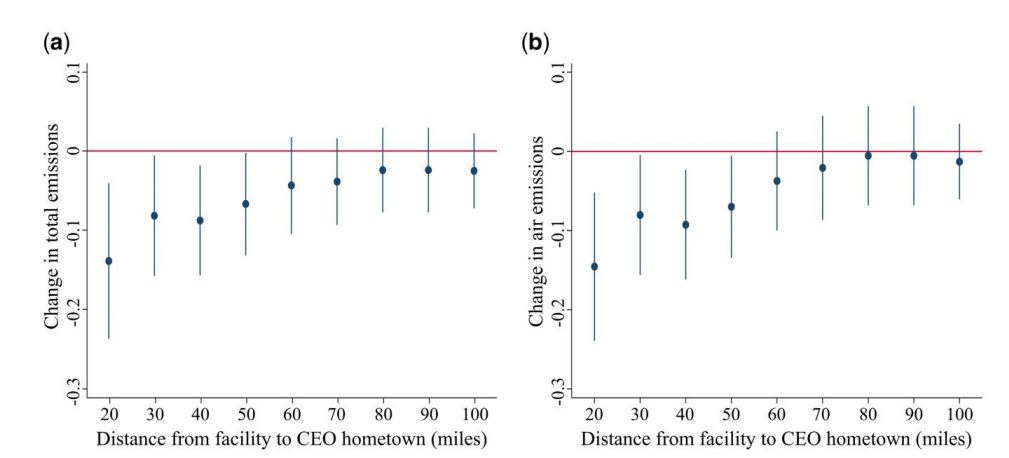

在图2中,文章绘制了连续估计公式(1)时工厂与CEO出生地邻近性指示变量的系数估计值和95%置信区间,每次将邻近性临界值从20英里提高到100英里,增量为10英里。文章分别展示了总排放量(图a)和空气排放量(图b)的结果。如上所述,效应在CEO邻近地区最强,随着距离边界超过50英里的临界值,效应逐渐减弱并变得统计不显著。为了在不牺牲统计功效的前提下检测潜在的高度局部化效应,文章在下面的分析中将CEO邻近性定义为工厂20英里范围内。

图2. 工厂与CEO出生地邻近度对工厂排放的影响

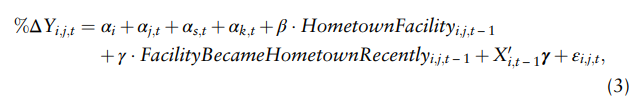

表9旨在检验家乡工厂有毒气体排放增长率的变化在短期与长期是否存在差异。文章通过模型(3)

进行估计,其中因变量为有毒气体排放磅数的年度百分比变化。若工厂i位于CEO出生地20英里范围内,虚拟变量HometownFacilityi,j,t−1取值为1;若因公司j的CEO变更(或工厂i被公司j收购),导致工厂i在[t-x;t-1]期间由非家乡工厂转变为家乡工厂,则虚拟变量FacilityBecameHometownRecentlyi,j,t−1取值为1。文章设定x取值为1、2或3,以适配对“短期”的不同定义。分析的关键参数β和γ分别表示:β反映工厂邻近性对有毒气体排放的长期效应,γ反映超出长期效应的短期增量效应。

表4展示了针对总排放量和空气排放量的分析结果。β系数估计值(约为-0.14,平均t统计量为2.7)表明家乡工厂的有毒物质排放增长率长期降低14%,这与表2的基准估计结果一致。其次,γ系数估计值接近零且统计不显著,说明CEO对家乡工厂的污染治理行为未呈现特定时间规律。重要的是,污染减排并未集中在CEO任职初期,这表明CEO并非因被特意选派回乡治理污染而采取减排行动。

表4. CEO出生地邻近性与有毒物质排放——短期与长期

文章分析中另一个潜在的担忧涉及TRI数据的自我报告性质。例如,CEO可能有低报其出生地工厂排放量的动机,以显示他们对家乡社区的优待。尽管先前研究指出,由于TRI数据质量计划的监督和环保署的合规执法行动(如Akey和Appel 2021的研究),低报行为可能较为有限,但文章仍通过检验来证实,研究结果并非TRI数据库中自我报告偏误造成的假象。

受Brehm与Hamilton(1996)研究的启发——该研究指出潜在误报主要集中在排放量较小的工厂——文章在第一组检验中仅针对高排放工厂重复了分析。由表5可见,在将样本限制为总有毒物质排放量高于中位数的工厂后,重复基线分析得出的估计系数仍保持统计显著性,且幅度与主分析结果相近,这表明文章的研究结果并非由误报所驱动。

表5. CEO出生地邻近性与有毒物质排放——基于高污染企业的样本

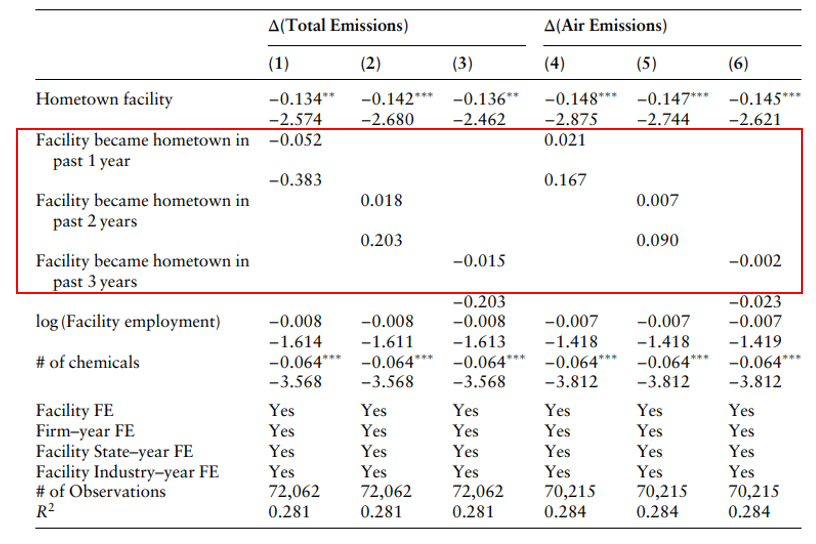

在第二组检验中,文章使用环保署的执法与处罚数据,来检验CEO在其出生地附近工厂因违规污染而遭受处罚或执法行动的可能性是否会发生变化。若CEO故意低报其工厂的排放量,这些工厂违规行为被查处并因此遭受处罚的概率将会增加。表6展示了工厂邻近性对特定工厂年度所受美元处罚金额(第1-4列)及执法行动次数(第5-8列)的影响估计结果。文章分别考察了违反《应急计划与社区知情权法案》中TRI报告规定的行为所引发的执法行动与处罚,以及所有环境法规下的正式行政案件和司法案件。值得欣慰的是,文章发现靠近CEO出生地的工厂并未因有毒物质排放误报而遭受显著更多或更少的处罚及案件诉讼。

表6. CEO出生地邻近性对污染违规处罚及执法行动的影响

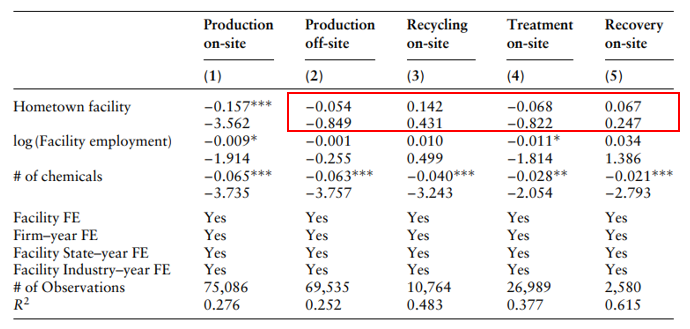

CEO们可以通过以下几种渠道减少其出生地附近工厂的污染:(i) 在同一公司的各工厂间重新分配经济活动(从而转移排放量);(ii) 缩减规模或简化工厂运营;(iii) 改进生产工艺,从而提高生产效率并减少生产废弃物。下文将分别检验这些渠道。

5.1.1 污染转移

首先,文章检验CEO是否会通过将有毒物质排放转移至公司旗下其他工厂,来实现其家乡工厂的污染减排。参照有关有毒物质排放替代效应的研究文献(如Gibson 2019),文章通过模型

的不同形式进行估计。该模型的因变量为工厂i从t-1年到t年有毒物质排放总量的年度百分比变化;若工厂i在t-1年位于CEO出生地20英里范围内,虚拟变量HometownFacilityi,j,t-1取值为1;若工厂i虽不靠近CEO出生地,但其所属母公司j在同一行业中存在至少一家邻近CEO出生地的关联工厂(基于t-1年数据),则虚拟变量SisterToHometownFacilityi;j;t−1取值为1。在其他设定中,文章分别用家乡工厂数量占比、家乡工厂排放量占比和家乡工厂员工数占比替代该变量(计算基准为同年同母公司同行业的所有工厂)。该模型的关键参数γ若为正值则表明存在替代效应,即CEO会提升与家乡工厂相似的非家乡工厂的有毒排放增长率。

表7展示了总排放量与空气排放量的检验结果。在所有设定中,参数γ的估计值均统计不显著。考虑到技术相似工厂间更易实现排放转移,表中结果按六位数NAICS代码界定关联工厂,但改用三位数行业分类后结论依然成立。这些结果表明不存在跨工厂的替代效应。综上可知,CEO并非通过简单将排放转移至其他工厂来实现家乡污染减排,而是通过缩减运营规模、降低操作复杂度或提升生产效率等方式主动减排。

表7. CEO出生地邻近性对有毒物质排放量的公司内替代效应

5.1.2 工厂规模和运营复杂度

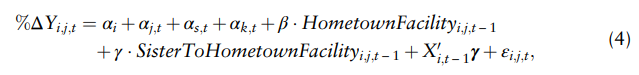

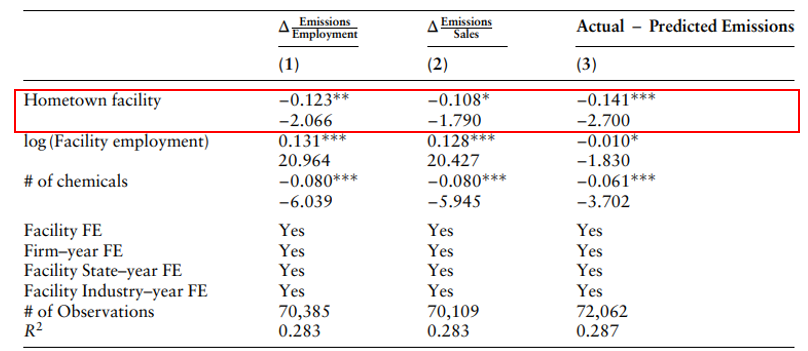

文章评估了CEO出生地邻近性对工厂规模及运营复杂度的影响。工厂规模以投入要素员工数和产出指标销售额衡量,运营复杂度以向TRI申报的化学品种类数衡量。所有回归结果均表明,工厂与CEO出生地的邻近性对工厂规模和运营复杂度无显著影响。此外,CEO并未表现出更可能关闭其出生地附近既有工厂的倾向。总体而言,文章的研究结果表明,CEO减少家乡工厂污染的渠道很可能并非通过缩减规模、简化运营或终止经营来实现。

5.1.3 生产效率

由于CEO并未影响其家乡工厂的规模,且前文已证实他们确实影响了污染排放,文章预期以单位规模排放量衡量的污染强度在CEO出生地附近的工厂会显著降低。在表8的第1列(及第2列)中,文章展示了基于方程(1)模型的估计结果,其中因变量为污染强度的年度百分比变化——该指标分别定义为总排放磅数除以工厂员工数(第1列)或工厂销售额(第2列)。第3列采用环境研究中常用的替代指标,用于评估非由生产变动驱动的工厂减排成效(参见Berrone与Gomez-Mejia 2009)。该变量定义为工厂第t年实际与预测有毒物质排放总量的百分比差值,其中预测值通过工厂第t-1年有毒物质排放量乘以第t年生产比率(即TRI报告中第t年产出量与第t-1年产出量之比)计算得出。所有回归结果均表明,位于CEO出生地附近的工厂其污染强度增长率显著低于偏远地区工厂。例如第1列显示,邻近CEO出生地的工厂年均单位员工有毒物质排放磅数增长率降低12%。鉴于各工厂历年单位员工有毒物质排放年均增长率约为-7%,这意味着当CEO出生地邻近工厂时,其污染强度的下降速度提升近三倍。

表8. CEO出生地邻近性对工厂污染强度的影响

文章探究工厂污染强度的具体降低机制。究竟是通过从源头减少废弃物产生,还是通过其他方式——例如在化学品进入废物流后采取的回收、能量回收和/或处理措施?研究发现, CEO的环境改善努力主要源于源头减排活动,如工艺技术改造、优化运营实践及产品重新设计。这一结论进一步得到表9第3-5列结果的印证:工厂邻近性对回收、处理及能量回收等末端治理活动无显著影响。值得注意的是,第2列表明工厂邻近性对场外生产废弃物没有影响,这与CEO主动减排而非简单转移排放的结论相一致。

表9. CEO出生地邻近性对工厂生产废弃物的影响

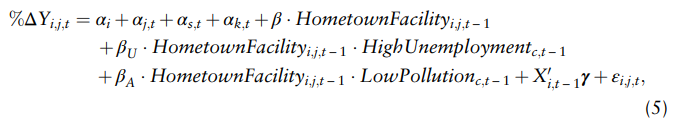

文章考察了可能对CEO偏袒家乡工厂行为产生调节作用的因素。具体而言,检验CEO行为是否会受县级环境污染物浓度、失业率以及行业层面环境诉讼冲击的影响;和从企业层面特征如现金持有量、CEO薪酬激励及公司治理质量探究其调节作用。

5.2.1 失业率、劳动保护与经济发展需求

在文章迄今的分析中,已证实CEO普遍会通过减少家乡工厂污染来展现对出生地的偏袒。但值得深入探讨的是,CEO如何权衡家乡环境保护与经济发展两大目标。具体而言:当CEO出生地周边污染水平(或失业率)较高时,CEO是否更倾向于(或更不倾向于)削减附近工厂的污染排放?

为探究此问题,文章检验工厂与CEO出生地邻近性的影响是否会随工厂所在县的失业率与环境污染状况而变化。具体而言,文章将工厂邻近性与县级层面的失业率指标及环境污染物浓度进行交互项构建,并估计模型(5)。

该模型以有毒物质排放磅数的年度百分比变化为因变量,其中HighUnemploymentc;t−1为虚拟变量:当工厂i所在的县c在t-1年处于失业率最高的四分位区间时取值为1;LowPollutionc;t−1同为虚拟变量:若县c在t-1年被环保署认定为“达标县”即符合国家环境空气质量标准时取值为1。

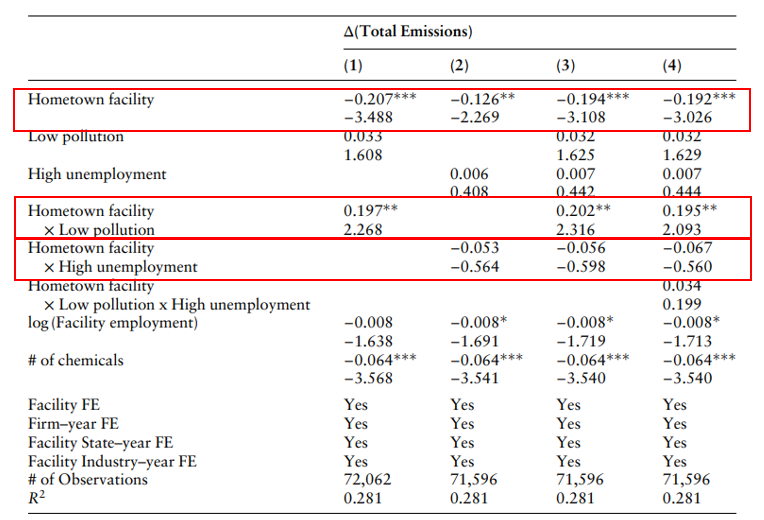

表10展示了该分析的结果。研究发现,主效应系数(β)与低污染交互项系数(βA)均统计显著,二者绝对值相等但符号相反。这表明污染减排完全集中在位于高污染地区的家乡工厂,这一发现符合预期。另一方面,高失业率交互项系数(βU)统计不显著,说明即使当地失业率处于高位,CEO仍会削减家乡工厂的污染排放。总体而言,文章得出结论:当环境质量需求旺盛时,CEO的减排动机最为强烈;随着环境污染物浓度降低,该动机逐渐减弱——但即便在地方失业率高企、劳动保护与经济发展需求迫切的情况下,减排动机依然存在。

表10. 外部调节因素——环境保护与经济发展

5.2.2 诉讼风险

文章还检验了行业层面的环境诉讼冲击是否会强化CEO在家乡附近减排的动机。文章将工厂邻近性与EPA对该工厂所在行业(按三位数NAICS代码界定)污染设施发起民事处罚总值的年度增长率进行交互项分析。研究发现,当面临环境诉讼的概率受到冲击时,家乡工厂的污染减排力度会增强,尤其是司法处罚(其威慑力与显著性均高于行政处罚)引发的冲击效应更为突出。

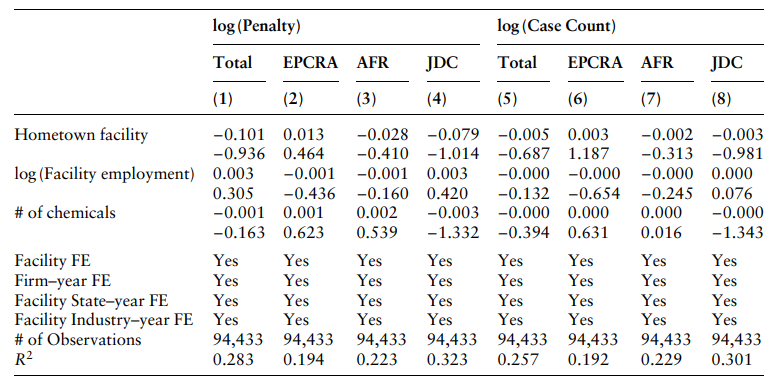

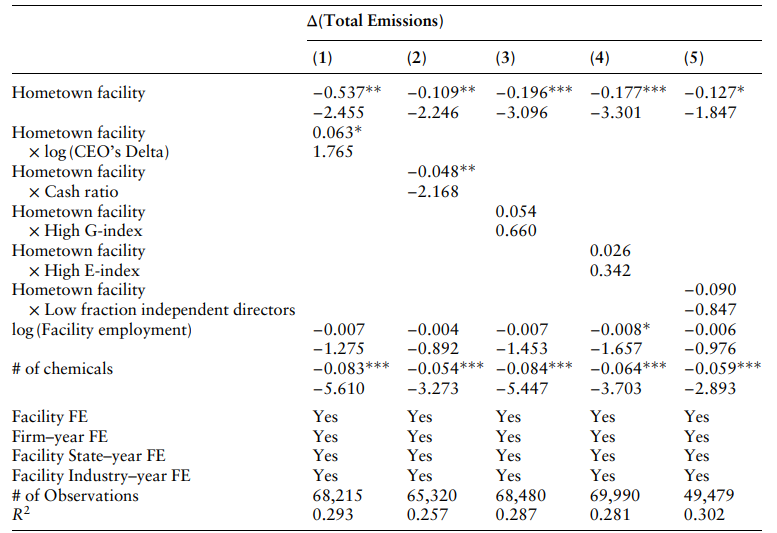

上述结果表明,CEO通过实施从源头降低有毒物质排放增长的措施来偏袒家乡工厂,这类措施通常需要投资减排技术。由于此类由CEO主导的污染治理投资可能是代理问题的体现,文章假设:若CEO不愿或无法推行这些措施时,此类行为将会减弱。具体而言,当出现以下情况时,偏袒效应会减弱:(i) CEO缺乏动用公司资产谋取私利的动机——因其薪酬激励与股东回报最大化紧密绑定;(ii) CEO缺乏实施此类投资的能力——源于公司资源不足(如现金持有量较低)或董事会监督力度较强。本节将通过检验工厂与CEO出生地邻近性对有毒物质排放的影响是否随CEO薪酬激励、母公司现金持有水平及公司治理质量而变化,来验证这些假设。

表11展示了该分析的结果。在第1列中,文章将工厂邻近性与CEO财富对公司股价的敏感度(delta)进行交互项分析。Delta定义为公司股价每变动1%时CEO所持股票和期权组合的价值变化(Core and Guay 2002; Coles, Daniel, and Naveen 2006),用于衡量CEO激励与公司价值最大化的契合程度。若CEO对家乡工厂的优待行为涉及公司资源滥用,文章预期获得更强薪酬激励的CEO实施该行为的可能性更低,即交互项系数应为正值。结果确实表明:当CEO激励与公司价值更紧密关联时,家乡工厂的污染减排力度会减弱。这意味着文章观察到的污染偏袒效应可能与公司价值最大化目标存在矛盾。

在第2列中,文章将工厂邻近性与母公司的现金比率进行交互项分析。现金比率定义为现金及现金等价物与实体资产的比值,其中实体资产通过总资产减去现金及现金等价物计算得出。正如预期,交互项系数显著为负,这表明源头减排活动需要资金投入,因此现金储备较少、无力承担此类投资的公司中,减排行为相对不明显。

在第3-5列中,文章将工厂邻近性与多项衡量不良治理的指标变量进行交互分析。采用的治理指标包括:首先是Gompers、Ishii和Metrick(2003)构建的G指数(治理指数),该指数通过对24项反收购条款进行加总计算;其次是Bebchuk、Cohen和Ferrell(2009)提出的E指数(堑壕指数),仅包含6项最关键的收购防御条款。这两个指数均为数值越高代表治理水平越差,因此文章设定当指数高于中位数时虚拟变量取值为1。其中G指数文章沿用2006年数值,E指数则将其定义扩展至2018年样本期末。第三项治理指标是独立董事比例,较低数值表示治理较差,故设定该比例低于中位数时虚拟变量取值为1。在所有设定中,交互项系数均统计不显著,表明CEO的偏袒行为不受公司治理质量影响。

表11. 内部调节因素

文章采用工厂层面数据研究了管理者的内在动机是否影响企业环境政策。利用CEO更替导致的工厂与CEO出生地距离变化进行实证分析,发现当工厂邻近CEO出生地时,该工厂有毒物质排放量的下降速度提升近三倍,支持了CEO内在动机改善企业环境实践的假设。该效应随工厂与CEO出生地距离缩短而增强。机制分析表明,污染治理主要通过源头削减有毒废弃物产生的方式实现,而非依赖缩减运营规模或将污染转移至其他工厂。

对家乡偏袒效应调节因素的检验表明,在以下情形中CEO实施该行为的概率降低:(i)工厂位于低污染地区时;(ii) CEO薪酬激励与公司价值目标高度绑定;(iii)公司资源匮乏时。

文章对现代企业和政策制定者均具有重要启示。对于面临促进所有利益相关者(包括客户、员工、当地社区和环境)利益压力的现代企业,以及迄今主要关注基于市场的环境政策或已被证明存在缺陷的命令控制型规制的政策制定者而言,文章的研究结果表明:内在动机可成为实现理想环境结果、满足利益相关者亲社会行为需求的有效工具。董事与中基层管理者在污染配置决策中是否具有与CEO类似的影响,仍有待进一步研究。

文章研究结果的一个重要政策启示是:在董事会或企业管理团队中吸纳当地代表,使决策者保护这些地区的内在动机体现在企业环境政策中,可能是在不损害当地社区利益前提下实现污染外部性内部化的有效途径。利益相关者参与治理的重要性早已被大陆法系国家(如德国)所认可,这些国家要求大企业在监事会中设有员工代表。文章的研究结果表明,将利益相关者代表范围扩展至企业边界之外(如所在地社区),有望为破解污染治理难题提供新的制度工具。

Abstract:We investigate whether managers’ intrinsic incentives affect firms’ environmental policies. Exploiting within-facility variation in facility-to-CEO-birthplace distances, we find that facilities located near CEOs’ birthplaces experience toxic emission reductions relative to those farther away. This is achieved by reducing waste generation at source rather than by downsizing operations or substituting pollution across locations. The effect is strongest for hometown facilities in high-polluting areas, and in firms with higher cash holdings and with CEOs with weaker pay incentives. Our results suggest that local representation in management could be a powerful means of encouraging corporate pollution abatement.

封面语:文章发现,相较于其他工厂,CEO家乡附近的工厂有毒物质排放增速明显放缓,且这一“家乡偏袒”效应随地理距离扩大而减弱。文章的结论为解读企业环境行为的动机提供了新视角,对有效利用管理者情感推动企业绿色发展具有重要启示。

原文地址:https://doi.org/10.1093/rof/rfaf020