论文标题:Confucian Culture, Climate Risk, and Corporate Environmental Information Disclosure Quality: Evidence from China

中文标题:儒家文化、气候风险与企业环境信息披露质量:来自中国的证据

原文来源:Li, Y., Yao, X. 2024. “Confucian Culture, Climate Risk, and Corporate Environmental Information Disclosure Quality: Evidence from China”. J Bus Ethics .

供稿:陈馨词

封面图片来源:Pexels

编者按:

随着气候变化的加剧,气候风险已成为企业经营中的关键因素,对企业环境管理活动产生重大影响。文章以2012至2022年中国沪深A股上市公司为样本,实证分析了气候风险背景下儒家文化对企业环境信息披露质量的影响。研究发现:(1)儒家文化主要通过促进企业获取可持续性认证和提高公众环境关注度两个机制提升企业环境信息披露质量;(2)气候风险对企业环境信息披露质量具有正向调节作用;(3)儒家文化对提高企业环境信息披露质量的提升作用在非国有企业、经营状况良好的企业、行业竞争程度低的企业以及对外开放程度低的地区更加显著。总之,本研究为环境信息披露制度和文化非正式制度提供了有价值的见解。

一、 引言

高质量的环境信息披露能够提高资本配置效率,是中国经济绿色转型和实现双碳目标的重要工具。2008年,中国颁布了《企业环境信息公开办法》,要求企业披露环境执行和环境绩效情况,标志着中国环境信息披露制度的开端。2018年,在市场化和国际化原则的指导下,中国首次修订了《上市公司治理准则》,明确要求上市公司依法依规披露环境信息。2024年2月,中国发布《上市公司自律监管指引——可持续发展报告(征求意见稿)》,并于4月12日正式发布,对披露内容提出了详细要求,标志着可持续发展报告的强制披露。

企业环境信息披露质量不仅受规章制度、政府监管等正式制度的影响(Rodrigue, 2014),还受企业盈利能力(D’Amico et al., 2016; Prasad et al., 2017; Gnanaweera & Kunori, 2018; Dinca et al., 2019; Santos et al., 2019)、企业规模(Vogt et al., 2017)和高管特征(Shahab et al., 2020)等因素的影响。事实上,非正式制度对企业非财务信息披露水平的影响不容忽视。制度经济学认为,非正式制度可以在结构和内容上弥补正式制度的不足,并通过为正式制度发挥作用提供良好的社会土壤,发挥协同作用(North, 1990)。然而,当前研究多聚焦于正式制度和企业内部因素,对非正式制度对企业环境信息披露质量的影响重视不足。仅有个别研究表明,企业非财务信息披露水平与宗教文化(Bi et al., 2015)和儒家文化(Zou, 2020)呈正相关。Chao等(2023)研究了儒家文化对企业环境信息披露质量的影响,并探讨了道家文化和环境规制的调节作用,还考虑了产权性质、行业污染程度、女性高管数量和外国文化等因素的影响。然而,Chao等(2023)未深入探讨儒家文化对企业环境信息披露质量的作用机制,也未考虑当前气候变化风险宏观环境对企业的影响。因此,文章旨在基于Chao等(2023),更详细地探讨在气候风险背景下儒家文化对企业环境信息披露质量的影响,并验证可持续性认证和公众环境关注的机制作用。

文章的贡献如下:首先,丰富了影响企业环境信息披露质量的因素。现有文献研究了企业特征、政府监管、媒体报道、行业压力、政府补贴和宗教文化等因素对企业环境信息披露质量的影响。儒家文化是中国传统社会的主流文化之一。文章基于儒家文化的核心伦理价值观,研究儒家文化与环境信息披露质量的关系。其次,揭示了儒家文化对企业环境信息披露的影响机制。现有研究很少涉及儒家文化对企业非财务信息披露的影响路径机制。少数路径研究涉及企业声誉、代理问题和企业社会责任(Guo et al., 2024),但缺乏环境信息披露的具体性。文章从内外部视角出发,研究可持续性认证和公众环境关注对儒家文化的传导效应,明确了儒家文化对企业环境信息披露质量的影响路径。最后,提供了实践参考。气候风险已成为企业运营中必须面对的情况,在这一背景下研究儒家文化与企业环境信息披露质量的关系,更具现实意义。

二、假说提出

(一)儒家文化与环境信息披露

儒家文化的核心思想是仁,强调仁是个人修养和社会治理的基本原则,包括恕、忠、孝、悌、勇、仁、义、礼、智、信。同时,儒家重视教育,尊重社会秩序,倡导修身,强调自然规律,重视文化教育传统,强调集体主义,倡导中庸之道。这些思想共同构成了一套完整的道德哲学和社会治理理念。数千年来,儒家文化潜移默化地影响着社会发展、文化心理、道德观念、世界观以及人生观和价值观,也渗透到企业行为中,引导中国经济发展方向。根据合法性理论,企业环境信息披露受公众压力驱动,旨在为环境影响较大的企业运营获得社会合法性(Cho & Patten, 2007)。目前,包括投资者在内的利益相关者对环境的关注度日益提高,环境意识正渗透到其决策中。随着公众对企业环境信息的关注度不断提高,企业更愿意披露环境信息,以减少信息不对称(De Villiers & Van Staden, 2011),树立良好声誉,帮助公众和投资者做出正确投资决策(Li et al., 2018; Morales-Raya et al., 2019)。此外,由于企业披露环境信息需要付出直接或间接成本,披露环境信息本质上是向外界传递企业具有社会责任感、经营状况良好的积极信号。因此,披露环境信息是企业维护利益相关者关系、降低风险的有效手段(Patten, 1991)。

受儒家文化影响较深的企业可能倾向于获得可持续性认证。首先,因为儒家文化倡导规避风险,聘请第三方机构认证其环境信息是降低风险的有效手段之一。儒家文化强调言行谨慎。《论语》指出:“刚毅木讷近乎仁。”在行为上,《论语》指出“过犹不及”“执两用中”。《中庸》说“执其两端,用其中于民”。这些都反映了儒家文化的避险倾向。可持续性保证具有降低环境违规风险和促进企业参与可持续活动的作用(Coyne, 2006; DeSimone et al., 2021)。已有研究表明,许多高管期望利用内部可持续性保证来降低因环境违规行为导致的法律责任风险,以及因不可持续做法引发的负面公众反应(Coyne, 2006; Nitkin & Brooks, 1998)。然而,儒家文化重视声誉。出于独立性和可靠性考虑,在构建信任和信誉过程中,受儒家文化影响较深的企业可能更倾向于外部保证而非内部可持续性认证,以回应利益相关者关切(O’Dwyer, 2011; DeSimone et al., 2021)。其次,因为儒家文化强调诚信,受其影响较深的企业会更加注重所披露环境信息的可靠性。孟子说:“诚者,天之道也;思诚者,人之道也。”诚信要求既真实又准确。也就是说,不仅要求企业管理层遵守道德规范,拒绝漂绿,还要求管理层追求更多专业知识和技术(Free et al., 2024),以披露尽可能准确的信息。可持续性保证是专业知识的重要来源。目前,中国环境信息认证仍属自愿性质,公众对企业的环境信息披露缺乏信任。认证积极展示企业环境报告的可信度,可增加利益相关者信任和企业声誉(Braam et al., 2016)。

可持续性保证在提高环境信息披露质量方面的作用体现在两个方面:外部监督和专业知识。一方面,保证可以减少信息不对称,增加企业信息透明度,降低漂绿难度(O’Dwyer and Owen, 2005)。因此,在认证压力下,企业倾向于提高环境实践以提升披露质量。另一方面,第三方认证机构拥有更多专业知识和技能(Asante-Appiah & Lambert, 2023),可为被认证企业的环境实践和披露改进提供专业建议。企业可借此发展内部管理和组织能力,用于可持续发展活动和报告实践(Perego & Kolk, 2012),从而提升环境信息披露质量。Peng和Lin(2009)认为,民族文化可显著正向影响环境绩效,通过教育实现。《礼记》指出:“大道之行也,天下为公”,其中包含的集体主义思想要求人们关注集体利益。因此,在受儒家文化影响较深的地区,公众会具有更强的社会责任感(Wang & Juslin, 2009)。环境意识是儒家文化的重要组成部分(Cao et al., 2024),也是公众道德和社会责任的重要组成部分。因此,在儒家文化较强的地区,公众也会更加关注环境。从影响重要性来看,全球报告倡议组织(GRI)在GRI 3:2021年物质性主题中详细说明了企业确定关键问题的步骤。利益相关者需要参与影响的识别、评估和排序。因此,当公众环境关注度较高时,企业最终呈现的物质性矩阵将因利益相关者需求的影响而更加突出环境问题。从财务重要性来看,随着公众环境意识的提高,企业的环境绩效通常与其社会声誉相关(Aksak et al., 2016),影响关注环境的消费者的购买意愿,从而直接影响企业的财务绩效(Sueyoshi & Wang, 2014)。因此,即使出于风险控制考虑,企业也会提高环境信息披露质量。基于此,文章提出以下假设:

H1:在其他条件不变的情况下,儒家文化与环境信息披露质量正相关,即儒家传统文化的影响越强,环境信息披露质量越高。

(二)气候风险的调节效应

全球气候变化日益严峻,将增加企业运营中的风险水平(Kunreuther et al., 2013),对企业财务状况产生重大影响(Pankratz et al., 2023),并引起了广泛利益相关者的关注。因此,气候风险管理应成为企业日常内部运营的重要方面之一,管理结果应部分反映在企业的环境信息披露中。环境信息披露应成为企业与投资者等利益相关者沟通的渠道(Weinhofer & Busch, 2013)。然而,大多数企业对所面临的气候风险缺乏科学认识和及时评估(Sakhel, 2017),对极端气候事件缺乏敏感性和应对措施(Kouloukoui et al., 2018),气候风险管理能力不足。气候变化对于更多企业而言是净风险而非净机会。Elijido-Ten(2017)运用前景理论框架,考察了气候变化对企业可持续绩效的影响,发现将气候变化视为净风险与可持续发展绩效显著负相关。这种压力也可能促使企业在气候事件前后更频繁地进行生产经营活动,以安抚投资者、维持股价稳定,可能导致环境绩效恶化。然而,披露负面事件可能损害企业声誉,或额外的环境披露可能引起监管机构或环保机构的注意。因此,更多企业会选择掩盖气候事件的负面影响,从而降低环境信息披露质量。因此,面临较高气候风险的企业需要更多来自各方的约束,以确保环境信息披露质量。在没有强制认证的情况下,儒家文化形成道德“软约束”,其作用更为显著。基于此,文章提出以下假设:

H2:在其他条件不变的情况下,气候风险将增强儒家文化对环境信息披露质量的影响,即气候风险对儒家文化对环境信息披露质量的影响具有正向调节作用。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

文章以2012至2022年中国沪、深A股上市公司为研究样本。在数据收集过程中,经过以下步骤:(1)剔除金融类上市公司;(2)剔除ST和*ST公司;(3)剔除主要数据缺失的公司;(4)剔除上市交易周数小于30且数据不完整的公司;(5)剔除被要求披露环境信息的公司;(6)对所有连续变量进行上下1%和99%的Winsorize处理,以消除极端值的影响,最终获得20134个观测值。文章使用的儒家文化数据、企业层面的气候风险数据和公众环境关注数据均为手工收集,对外开放程度数据来源于国家统计局网站,其他研究数据来源于CSMAR数据库和CNRDS数据库。文章使用STATA17.0软件进行统计分析。

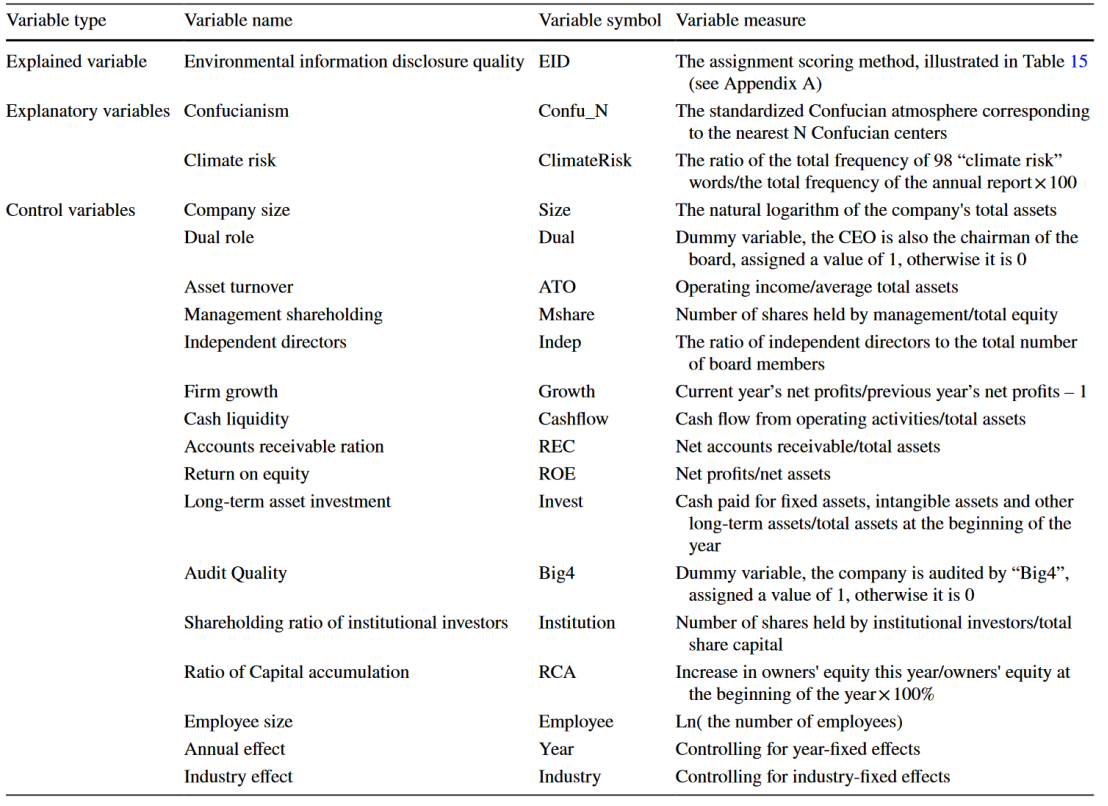

(二)因变量

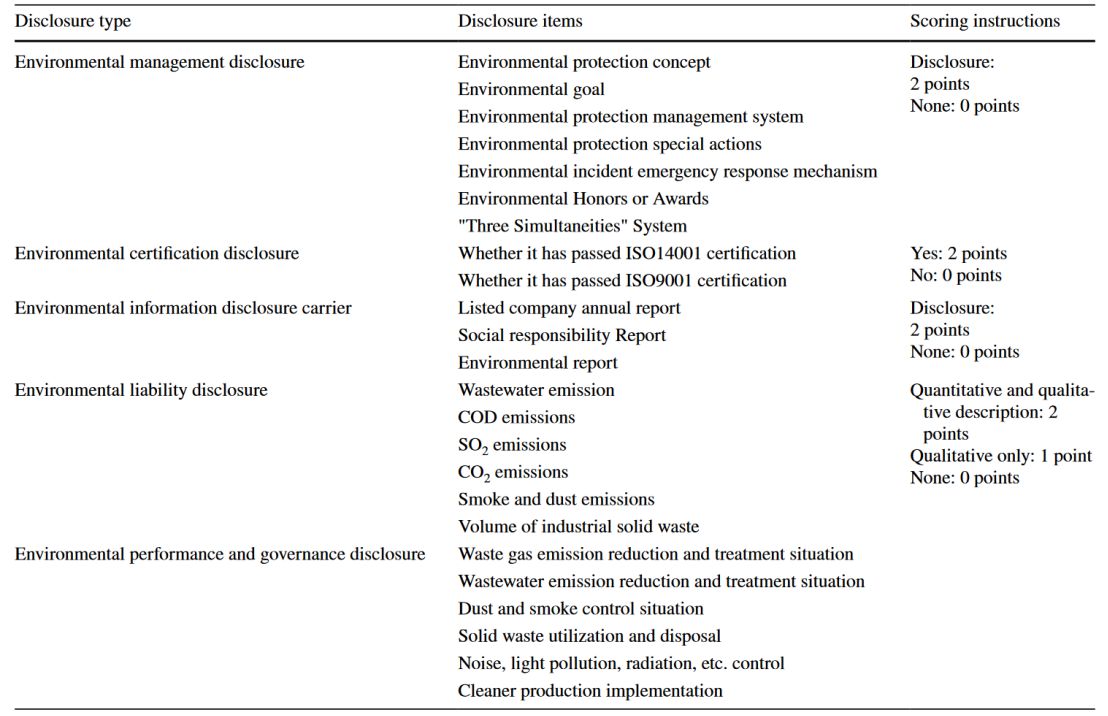

文章参考Wang等(2023)的研究,根据企业环境信息是否可以量化披露进行分类。对于可量化披露的信息,定量与定性指标组合披露赋值为2,仅定性指标披露赋值为1,未披露指标赋值为0;对于仅可定性披露的信息,已披露指标赋值为2,未披露指标赋值为0。具体而言,环境责任披露、环境绩效和治理披露中的指标为可量化披露信息,而环境管理披露、环境认证披露和环境信息披露载体中的指标为定性披露信息,这两类信息共有5个方面,25个评分项目。将这些项目的得分相加后进行对数处理,该指数综合反映了企业环境信息披露的质量。评分方法如表15所示。

表15 环境信息披露指数评分标准

(三)自变量

文章参考Du(2015)的测量方法和Pan等(2022)的研究,采用公司注册地与儒家文化中心之间的地理距离来衡量儒家文化对企业的影响程度(Confu_N)。经过数千年的发展,逐渐形成七个儒家文化中心:山东、洛、蜀、福建、台州、临川和浙东。基于此,文章通过以下步骤衡量儒家文化的影响:首先,利用谷歌地图、百度地图等互联网工具收集公司注册地和儒家中心的经纬度。其次,计算注册地与最近的N个儒家中心(N=1,2,3,4,5,6,7)之间的平均地理距离DISN。最后,计算儒家文化的影响力强度。具体公式为Confu_N=(Max_DISN−DISN)/(Max_DISN−Min_DISN)。其中,Max_DISN和Min_DISN分别为所有企业每年DISN的最大值和最小值。Confu_N的值越大,表明儒家文化对企业的影响越强。

(四)调节变量

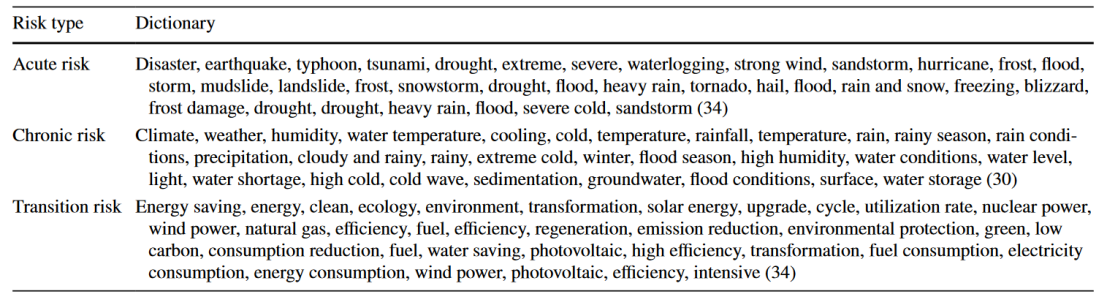

目前,气候风险研究的主流方法是将气候风险分为物理风险(包括急性气候事件和慢性状况)和转型风险(Li et al., 2024)。物理风险可造成严重经济损失,转型风险则因低碳转型带来冲击。可见,气候风险是企业面临的重要风险组成部分。然而,鲜有文献在企业层面定义气候风险。文章参考Li等(2024)和Du等(2023)对气候风险的定义:企业面临的气候风险是气候变化可能对企业或组织产生的负面影响,一是物理风险,如设施或供应链受损;二是转型风险,如低碳经济转型带来的技术、监管和市场变化对企业运营、财务状况和商业模式的影响。具体而言,按照以下步骤构建指标来描述气候风险:第一步,从Cninfo下载2012至2022年所有A股上市公司的年报。第二步,参考Du等(2023)确定的符合中国背景和语言习惯的“气候风险”词典,计算“气候风险”总词频。该“气候风险”词典包含98个相关词,如表16所示。第三步,通过计算“气候风险”总词频与年报总词频的比值,得到气候风险指数。该指标值越大,表明企业面临的气候风险越高。

表16 “气候风险”词典

(五)控制变量

文章参考相关研究文献,为更准确地反映儒家文化与企业环境信息披露质量之间的关系,选取一系列控制变量,包括公司规模(Size)、资产周转率(ATO)、现金流动性(Cashflow)、公司成长性(Growth)、独立董事比例(Indep)、两职合一(Dual)、管理层持股比例(Mshare)、应收账款比率(REC)、净资产收益率(ROE)、长期资产投资(Invest)、审计质量(Big4)、机构投资者持股比例(Institution)、资本积累比率(RCA)和员工规模(Employee)。此外,文章还控制了行业和年度的影响。所有变量的符号和定义见表1。

表1 变量定义

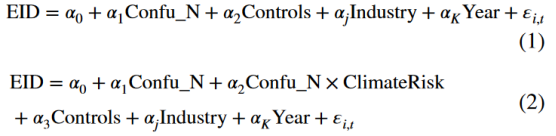

(六)模型设定

基于理论分析,文章构建模型(1)以检验儒家传统文化对企业环境信息披露质量的影响,并构建模型(2)以检验环境规制对儒家文化与企业环境信息披露质量关系的影响:

四、实证分析

(一)描述性统计

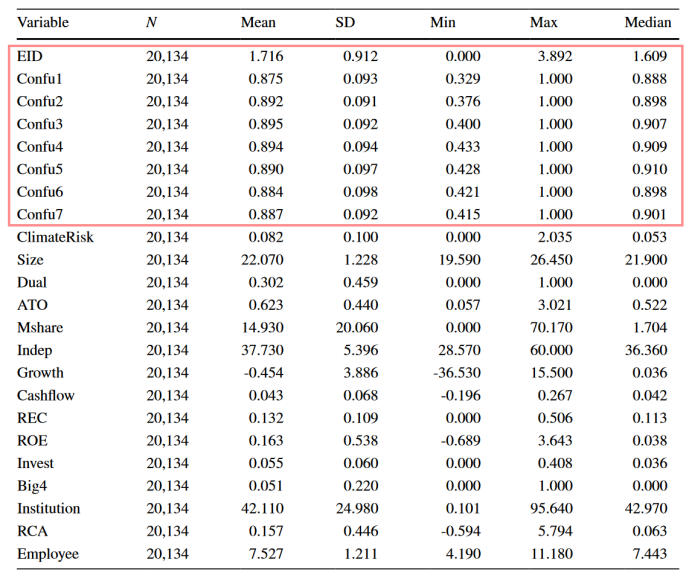

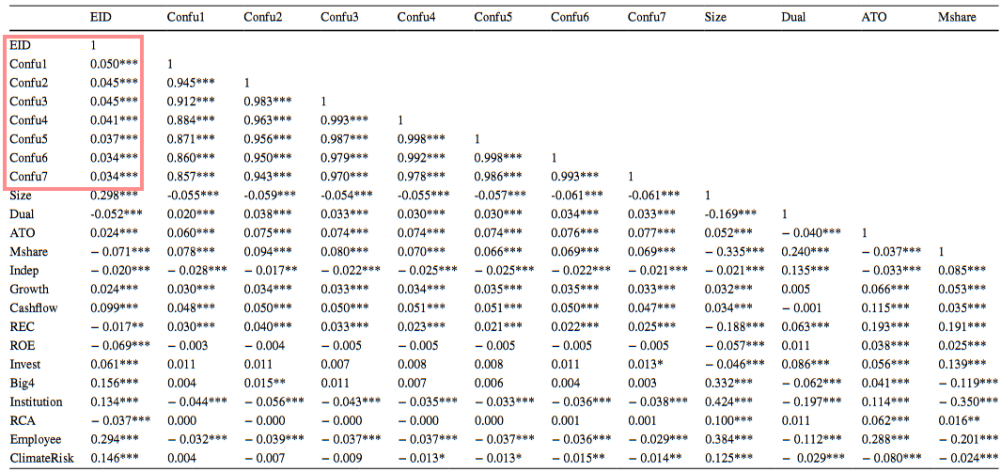

变量的描述性统计结果如表2所示。EID的均值为1.716,中位数为1.609,接近均值,标准差为0.912,表明企业间环境信息披露质量差异较大。Confu1、Confu2、Confu3、Confu4、Confu5、Confu6和Confu7的均值分别为0.875、0.892、0.895、0.894、0.890、0.884和0.887,反映了对应最近1、2、3、4、5、6、7个儒家中心的标准化儒家氛围。其他控制变量的结果与现有文献较为一致。表3显示了变量的Pearson相关系数。EID与反映企业儒家文化强度的七个指标之间的系数均为正且在1%水平上显著,初步验证了H1。除反映儒家文化强度的七个指标外,其他变量之间的相关系数绝对值大多小于0.300,整体相关性较弱。因此,变量间的多重共线性问题并不严重。

表2 描述性统计

表3 Pearson相关系数矩阵

(二)回归结果

1. 总体效应检验

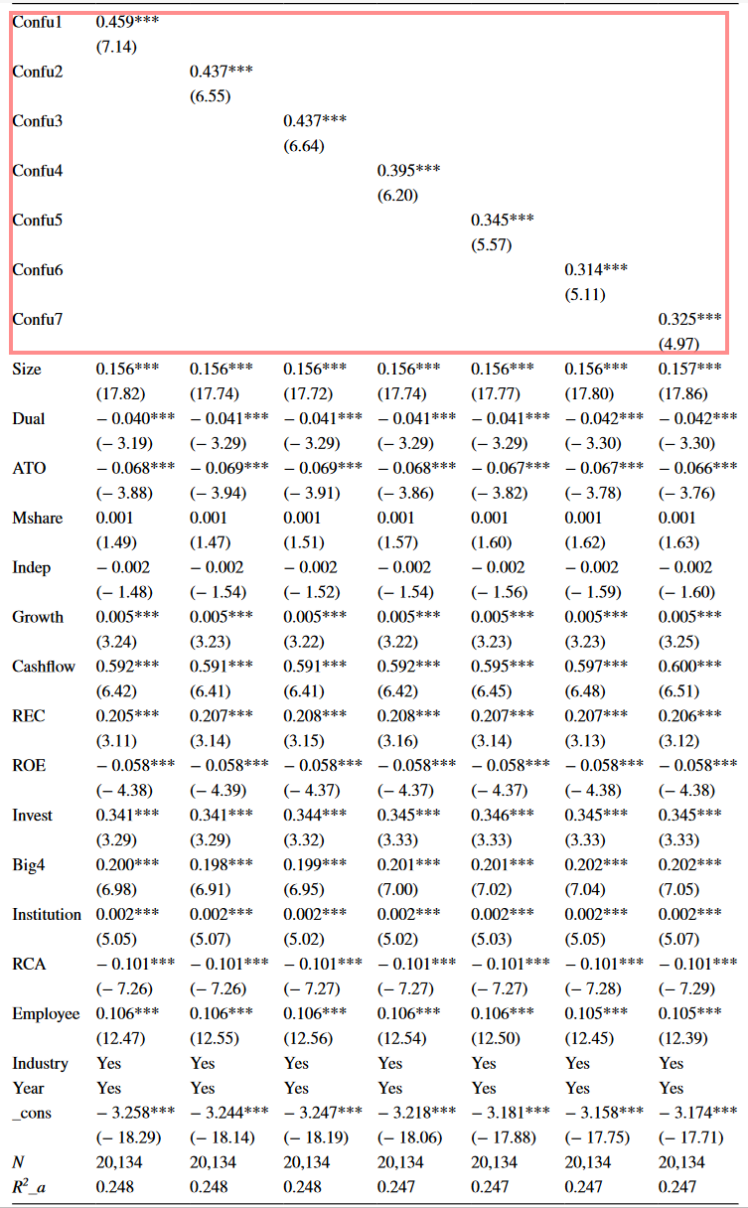

儒家文化对企业环境信息披露质量影响的检验结果如表4所示。列(1)至(7)分别为环境信息披露质量与Confu1至Confu7的回归结果,同时控制了行业固定效应和年度固定效应。Confu1至Confu7的系数分别为0.459、0.437、0.437、0.395、0.345、0.314和0.325,均在1%水平上显著。回归结果与预期一致,表明儒家文化影响越强,企业环境信息披露质量越高,H1得到验证。

表4 总体效应检验

2. 调节效应检验

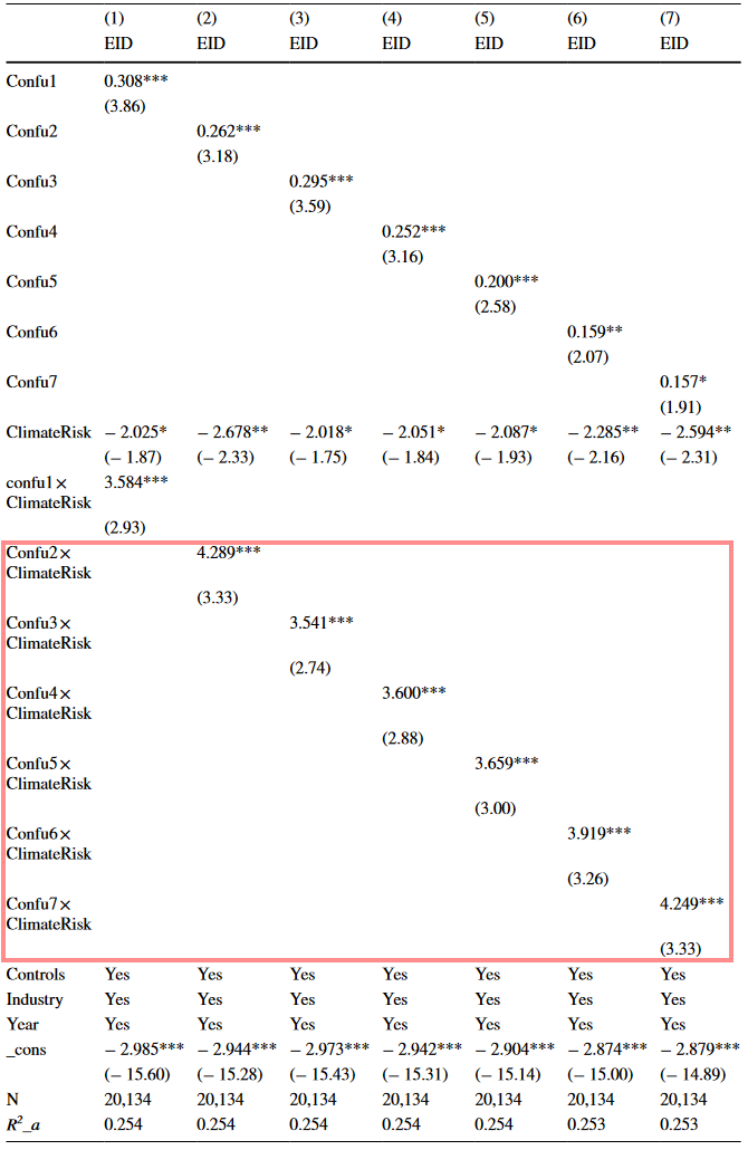

为检验儒家文化与企业环境信息披露质量的关系是否会受气候风险影响,文章引入气候风险与儒家文化的交互项构建模型(2)。表5报告了模型(2)的回归结果。气候风险的回归系数均为显著负值,表明企业面临的气候风险越大,环境信息披露质量越差。Confu1×ClimateRisk至Confu7×ClimateRisk的系数在1%水平上均显著为正,表明企业面临的气候风险越大,儒家文化越能发挥其“软约束”作用,提升企业环境信息披露质量。H2得到验证。

表5 调节效应检验

3. 中介效应检验

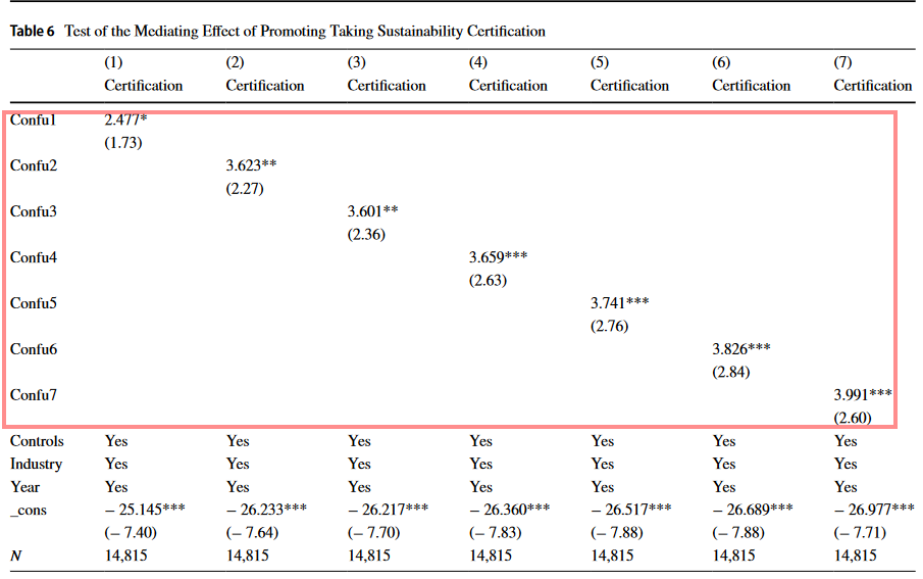

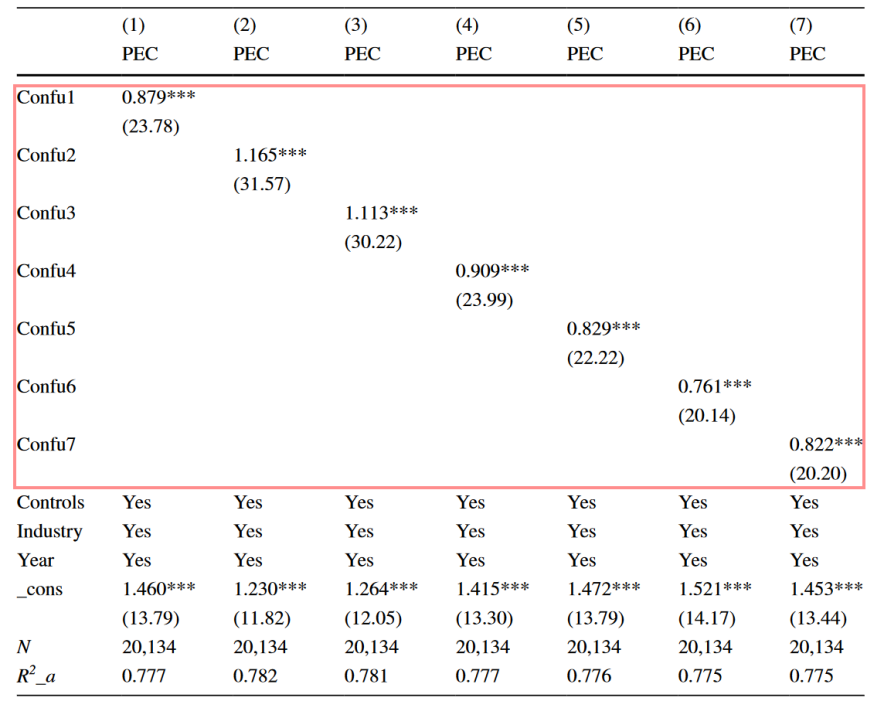

为检验机制,文章参考Cao等(2024)的思路构建模型(3)以验证中介效应,其中M为中介变量。首先,检验可持续性认证的中介效应。文章使用CSMAR数据库中的认证数据,若企业对其可持续发展报告或社会责任报告进行了第三方认证,则Certification=1,否则为0,并采用logit回归对模型(3)进行回归。中介效应检验结果如表6所示。Confu1与Certification在10%水平上正相关,Confu2和Confu3在5%水平上与Certification正相关,Confu4至Confu7在1%水平上与Certification显著正相关。这表明儒家文化能显著增加企业对其可持续发展报告进行第三方认证的意愿,即推动企业对其非财务信息披露进行第三方认证是儒家文化提升企业环境信息披露质量的有效途径之一。其次,检验公众环境关注的中介效应。参考Guo等(2020)和Li等(2023)的测量方法,使用关键词“环境污染”的百度搜索指数来衡量公众对环境的关注度。检验结果如表7所示,Confu1至Confu7的系数在1%水平上均显著为正,表明儒家文化能有效提升公众对环境的关注度,从而促使企业提高环境信息披露质量。

表6 中介效应检验

表7 改善公众环境担忧的中介效应检验

五、内生性分析

(一)工具变量法

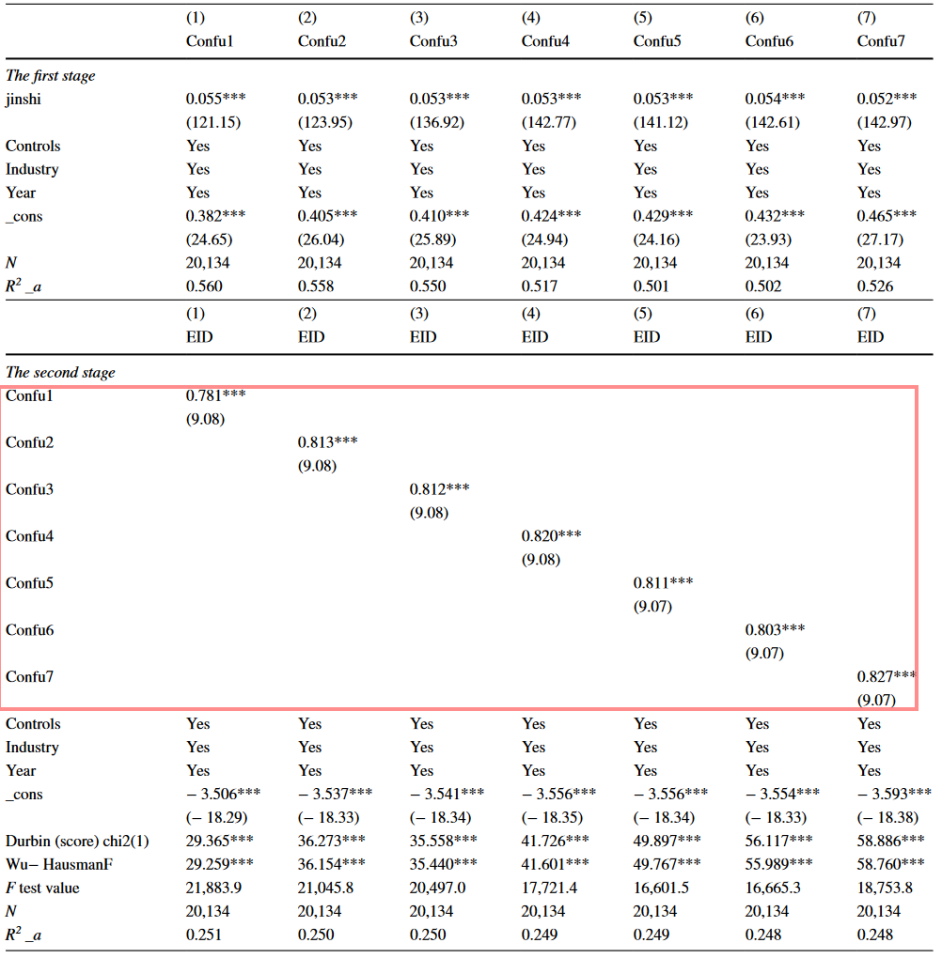

尽管上述结果证明了儒家文化对企业环境信息披露质量有显著影响,但可能存在内生性问题。因此,文章采用工具变量法进行二阶段最小二乘法(2SLS)回归,以控制遗漏变量干扰。借鉴Yu等(2021)的方法,文章选取明清时期地级市的进士数量作为工具变量。一方面,科举制度一直以儒家为主,到明清时期已成为科举考试的主导内容。因此,明清时期一个地区的进士数量与该地区的儒家文化强度密切相关;另一方面,企业环境信息披露质量与该地区进士数量无直接关联。此外,明清时期地级市的进士数量通过了相关有效性检验,符合工具变量选择标准。表8报告了2SLS检验结果。Confu1至Confu7的系数在1%水平上均为正且显著,之前的结果没有发生实质性的改变,H1得到支持。

表8 工具变量回归

(二)Heckman两阶段法

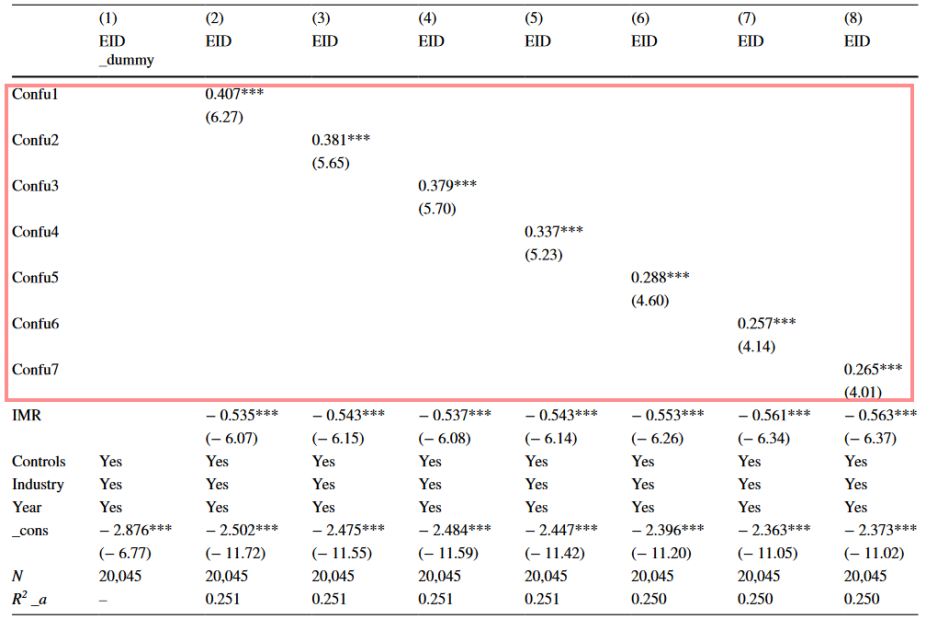

截至数据选取时,企业环境信息披露仍属自愿披露,因此环境信息披露质量数据可能存在自我选择偏差。为控制可能因披露环境信息企业和未披露环境信息企业特征差异对结果的影响,文章采用Heckman两阶段法(Huang & Huang, 2024)。首先,基于企业是否披露环境信息构建0-1变量(EID_dummy)。环境信息披露质量(EID)为0的样本赋值为0,其余样本赋值为1。其次,选择控制变量(Huang & Huang, 2024)构建是否披露环境信息的Probit模型,并估计逆米尔斯比率(IMR)。最后,将其代入主回归模型进行回归。回归结果如表9所示。回归模型中Confu1至Confu7的IMR系数在1%水平上均显著,表明确实存在样本自我选择问题。表9的第(2)至(8)列报告了2SLS的第二阶段回归结果。数据显示,控制IMR后,儒家文化(Confu_N)与企业环境信息披露质量(EID)的回归系数仍为正,并在1%水平上显著,表明即使控制了样本自我选择问题,儒家文化仍能促进企业环境信息披露质量的提升,H1依然成立。

表9 Heckman两阶段回归

六、稳健性检验

(一)儒家文化的替代度量

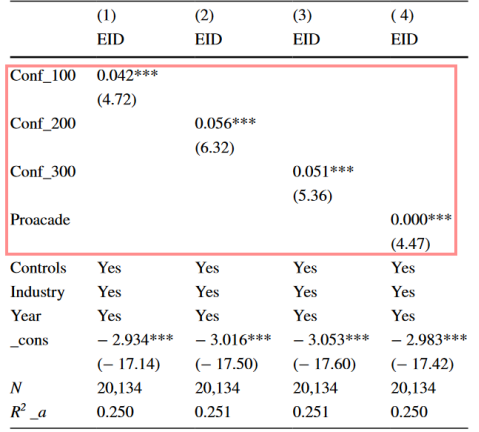

(a)文章借鉴Jin等(2017)在研究儒家传统文化对企业风险承担影响时所采用的度量方法,同时使用上市公司注册地周边100公里、200公里和300公里范围内的儒家庙宇数量来衡量儒家文化强度(Conf_100、Conf_200、Conf_300)。结果如表10的第(1)至(3)列所示。Conf_100、Conf_200和Conf_300均与环境信息披露质量显著正相关。这一结果与之前的结论无实质性差异,H1得到支持。(b)文章采用区域模型代替距离模型,选取企业注册地所在省级行政区的儒家书院数量作为代理变量(Proacade),以衡量儒家文化强度(Xu & Li, 2019)。结果如表10的第(4)列所示。Proacade在1%水平上对环境信息披露质量具有显著正向影响。

表10 儒家文化的替代度量

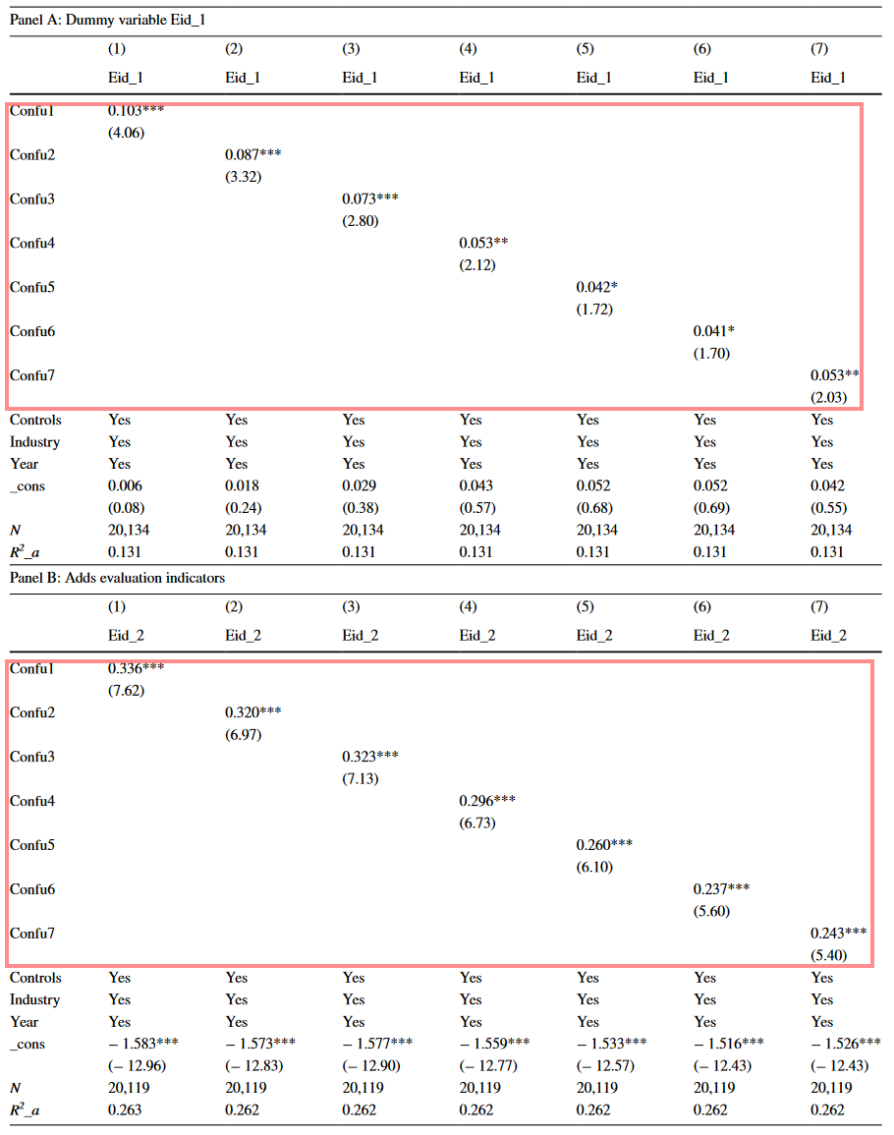

(二)环境信息披露质量的替代度量

(a)参考Huang等(2023)的研究,若上市公司在年报、社会责任报告中披露环境信息,或单独披露环境报告,则Eid_1赋值为1,否则为0,并构建虚拟变量。回归结果如表11的Panel A所示,研究结论不变。(b)根据Wang等(2021)的研究,从环境管理、环境监督与认证、环境绩效与治理等七个方面设置环境信息披露质量评价指标,并根据指标得分构建Eid_2。即在原有25个指标基础上,新增包括重点污染监控单位、污染物排放标准、环境突发事件、环境违规、环境信访案件、环保投资、排污费和环保支出等8个二级指标。步骤同前。回归结果如表11的Panel B所示,核心解释变量的系数均在1%水平上显著为正。

表11 环境信息披露质量的替代度量

(三)增加控制变量

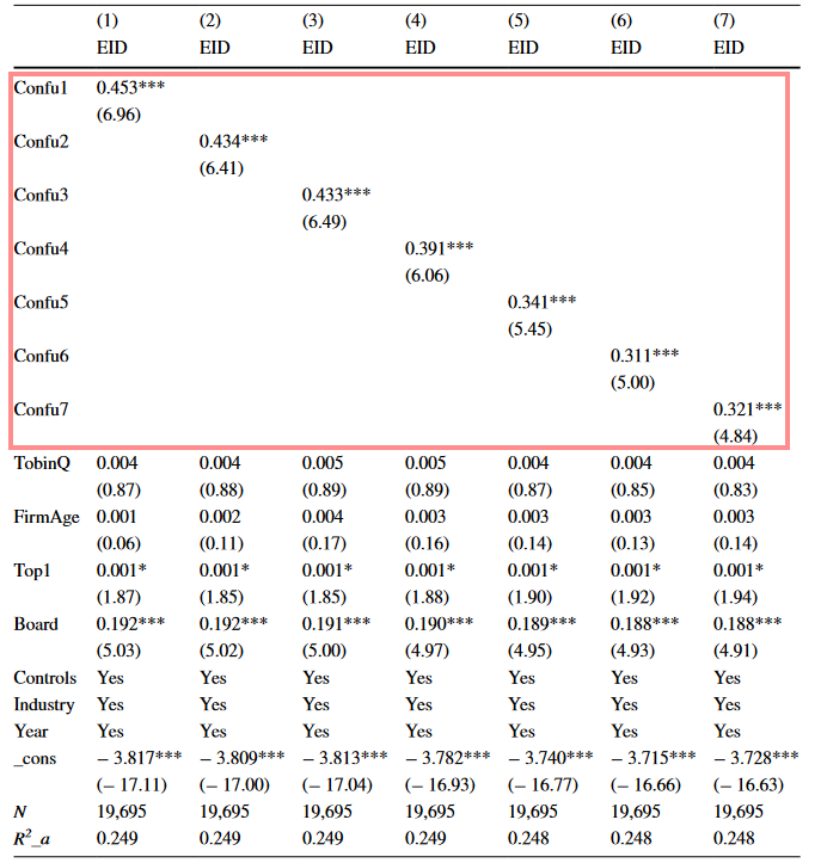

在原有变量基础上,文章新增五个控制变量,即托宾Q值(TobinQ)、企业年龄(FirmAge)、第一大股东持股数量(Top1)和董事会规模(Board)(Guo et al., 2020; Zou, 2020),回归结果如表12所示,核心解释变量系数仍显著为正。以上结果均说明结论具有稳健性。

表12 增加控制变量

七、异质性分析

(一)企业内部特征层面

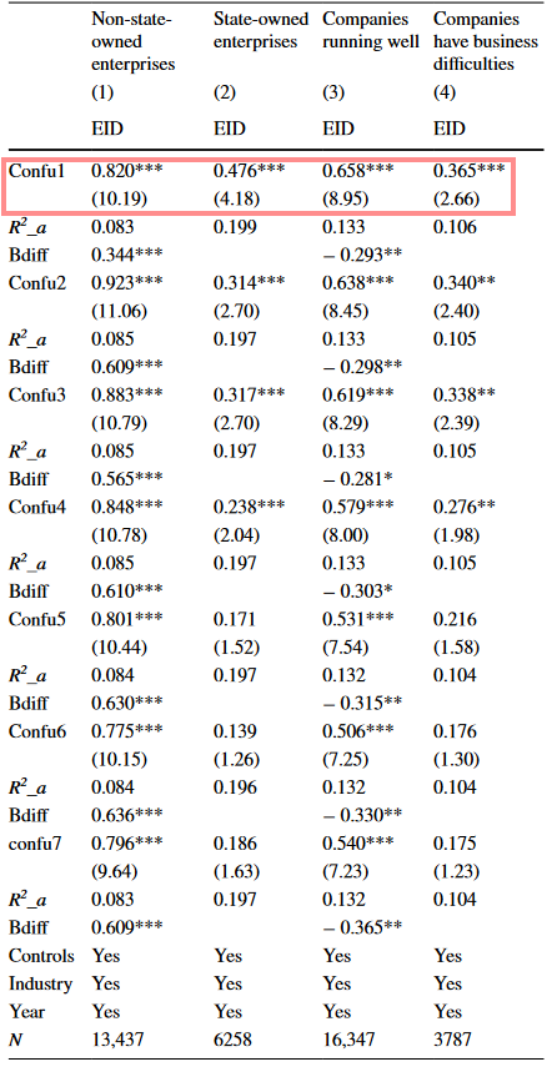

在企业内部层面,文章根据企业产权性质和经营绩效对样本进行分组,以检验儒家文化对企业环境信息披露质量的影响是否存在异质性差异。首先,文章将根据企业产权性质对样本进行分组回归,结果如表13所示。列(1)和(2)表明,儒家文化对提升企业环境信息披露质量的作用在非国有企业样本中更为显著,组间系数差异显著,验证了本部分的推测。其次,文章参考Pan等(2020)的研究,根据企业盈利能力将所有样本分为经营困难和经营良好两组,并进行分样本回归。分组方法如下:按年份和行业将ROE从小到大排序,若企业的ROE低于20百分位数,则标记为经营困难企业,否则为经营良好企业。列(3)和(4)表明,尽管两组结果均为正且显著,相比之下,儒家文化对经营良好企业环境信息披露质量的提升效果更大。组间系数差异显著,验证了本部分的推测。

表13 企业内部特征层面的异质性检验

(二)企业外部环境层面

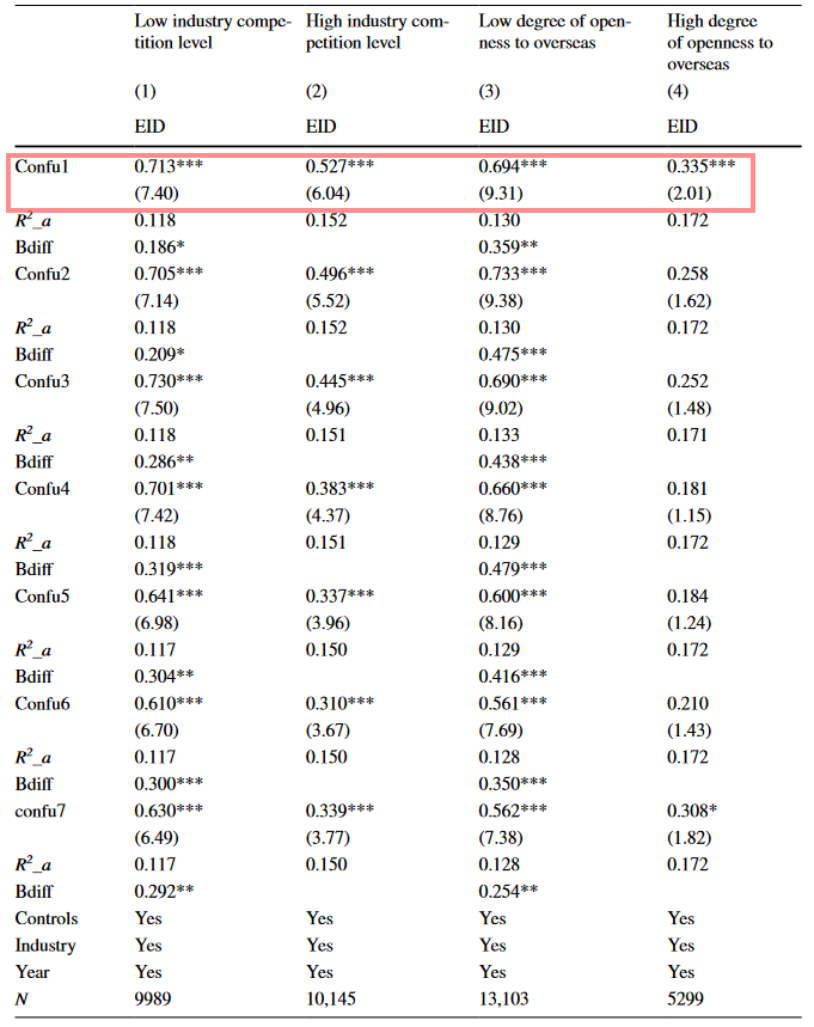

文章从行业竞争水平和海外文化冲击两个方面考察儒家文化对企业环境信息披露质量的影响,并分析企业外部经营环境是否对企业产生影响。首先,文章参考Hu等(2023),以赫芬达尔行业竞争指数的年度均值为分组依据,将全部样本分为行业竞争压力高和行业竞争压力低的企业,预期当面临较高的行业竞争压力时,儒家文化对环境信息披露的促进作用较弱。结果如表14的列(1)和(2)所示。可以看出,行业竞争压力低的企业回归系数大于行业竞争压力高的企业(系数差异检验显著),这意味着儒家文化对行业竞争压力低的企业环境信息披露质量的促进作用更为显著。其次,文章以企业所在城市年度外贸额占城市GDP的比例为测量指标,并按均值分为两组。结果如表14的列(3)和(4)所示。可以看出,儒家文化对提升企业环境信息披露质量的作用在海外开放程度低的企业样本中更为明显(系数差异检验显著)。

表14 企业外部特征层面的异质性检验

八、结论

作为中国传统文化之一,儒家文化数千年来一直是主流文化,对中国社会思想、文化和观念产生了深远影响。基于这一非正式制度视角,文章利用2012至2022年间中国沪、深A股上市公司数据,探讨了儒家文化对企业环境信息披露质量的影响及其作用路径,并为中国企业环境信息披露的文化动因提供了见解。研究结果表明,儒家文化对提升企业环境信息披露质量具有显著的“促进作用”,即儒家文化对企业的影响越强,其环境信息披露质量越高。同时,企业层面的气候风险在这一关系中发挥了积极作用。在使用工具变量法和Heckman两阶段法缓解内生性问题后,文章通过一系列稳健性检验证明了上述研究结论的稳健性。进一步机制检验发现,儒家文化主要通过促进企业获得可持续性认证和提升公众环境关注两个渠道推动企业环境信息披露。最后,文章进行了异质性分析,发现儒家文化对企业环境信息披露质量的积极促进作用在非国有企业、经营状况良好企业、行业竞争压力小的企业以及海外开放程度低的地区更为显著。

基于以上研究结论,文章提出以下政策建议:(1)在中国环境信息披露制度建设方面,除了完善环境监管政策、信息披露规定等正式制度并实施强制披露要求外,还应大力弘扬符合新时代要求的儒家文化伦理价值观,充分发挥非正式制度的软约束作用,实现非正式制度与正式制度的有机结合,从而以较低成本提升企业环境信息披露质量。(2)在传统文化的传承与发展方面,应寻求外国文化与本土文化的契合点,真正做到兼收并蓄。对不同文化取其精华、去其糟粕,将外国文化精华本地化,加快推广,有助于提升中国的国际竞争力。在经济发展走向全球的同时,应保留中国文化特色。

Abstract:

As climate change intensifies, climate risk has become an unavoidable factor in corporate operations and has a significant impact on corporate environmental management activities. This paper takes China’s Shanghai and Shenzhen A-share listed companies from 2012 to 2022 as a sample to empirically analyze the impact of Confucian culture on corporate environmental information disclosure quality under the background of climate risk. The research found that: (1) Confucian culture mainly drives the improvement of the quality of corporate environmental information disclosure through two channels: promoting taking sustainability certification and improving public environmental concerns, (2) climate risk has a positive regulatory effect on the role of Confucian culture, (3) the driving role of Confucian culture in improving the quality of corporate environmental information disclosure is more obvious in non-state-owned enterprises, companies with good operating conditions, low levels of industry competition, and in regions with a low degree of openness to overseas. Overall, this research provides valuable insights into environmental information disclosure systems and informal systems of culture.