论文标题:Redaction as Cross-Regulatory Disclosure Avoidance

中文标题:信息删减:避免交叉监管披露

原文来源:FLOROS, I. v., JOHNSON, S. A., & ZHAO, W. (2025). Redaction as Cross-Regulatory Disclosure Avoidance. Journal of Accounting Research.

供稿:张祺

封面图片来源:Pexels

编者按:

文章研究企业是否通过合同信息删减应对部门信息披露要求,发现 SFAS No.131 使企业更可能通过删减合同中定价、数量等敏感信息,形成 “部门披露增加 — 合同披露减少” 的策略组合,最小化专有成本。研究揭示企业可能通过跨渠道规避削弱单一披露要求的政策效果,提示监管机构需考虑不同法规间的互动,拓展了监管规避研究,为政策制定者和研究者提供参考。

一、引言:

大量文献关注企业如何试图避免强制披露规定给企业带来的合规成本和专有成本(竞争损害),本文引入了跨监管披露规避的概念,即企业通过减少在另一项规定下的披露来抵消在另一项规定下披露的扩大。文章引入了跨监管披露规避的概念,将删减视作为一种跨监管披露规避的形式,即企业试图通过减少重要合同中的信息披露来抵消因强制增加部门披露而带来的损害。美国证券交易委员会允许持有重要专有信息的公司在其实质性合同中通过删减这些信息来避免竞争损害。这类信息包括定价条款、产品或服务细节、商业秘密和采购要求。越来越多的理论和实证研究表明,虽然部门披露会增加专有成本,但最近的研究发现管理者确实会希望隐藏表现不佳的部门而删减信息。鉴于管理者避免部门披露的动机,文章假设企业在必须披露之前隐藏的部门信息时,通过从重要合同中删减信息来规避监管。

由于部门披露和删减选择可能由公司的基本面共同决定,文章采用SFAS No. 131作为合理的外生冲击,并考察了多部门公司信息删减可能性的变化。处理组公司是指在整个SFAS No. 131实施期间增加报告细分数量的公司,而对照组公司则保持相同数量。文章首先扩展了Ettredge、Kwon和Smith (2002)的分析,通过考察接受处理的公司在FASB正式讨论并最终确定SFAS No. 131前后异常股票回报的情况,这样做主要是为了识别投资者和管理者何时预期处理组公司将面临强制性细分披露,以及管理者可能何时开始试图避免这种情况。文章发现负面平均异常回报集中在1997年6月下旬,因此文章将冲击定义为发生在那时。

利用DID双重差分模型,文章发现,与对照组相比,处理组公司的信息删减可能性显著增加了4.4%;在SFASNo.131最终确定前一年,被处理的公司删减的比例仅为4.8%。被处理公司面对更多的部门披露时减少重大合同披露的可能性增加,这与管理层的动机无关。此外,与专有成本动机一致,当企业各部分之间的盈利能力差异更大或行业调整后的部门盈利能力更高时,处理组企业的删减可能性显著增加,这两种情况下,企业通过隐藏部门结果而受益(Hayes和Lundholm[1996],Harris[1998])。处理组企业在SFASNo.131最终确定后,因异常股票回报率更负而集中表现出更高的删减可能性,这与这些企业为了抵消披露预期损害而选择删减相一致。

进一步地,通过横截面检验,按专有成本指标(如细分市场盈利差异 CH_spread、研发投入 RD_ratio)分组,检验删减是否集中于高成本企业。并通过首次披露的部门业绩,对比处理组与 “完全披露” 基准公司,区分隐藏的是高盈利还是差部门。通过以上检验,进一步提供专有成本动机是导致删减增加的原因的证据,更 广泛地说,专有成本动机也是在SFAS No. 131之前不披露细分市场表现的原因。最后,文章考察了那些基于专有成本考虑而偏离预期删减行为的公司表现,定义为即使其特征表明它们应该增加删减,在后期内并未增加。结果发现,“偏离”企业相比其他处理过的公司,在增加部门披露后,销售增长和营业利润率有所下降。这些结果支持了删减行为能够保护企业竞争优势:为了应对强制性的部门披露而进行的删减,至少部分地使企业能够保护其竞争优势,而那些未能在预测到需要时进行删减的企业,则遭受了竞争损害。

文章主要贡献体现在以下三点。首先,文章首次提出交叉监管披露规避,揭示当企业被迫增加部门披露时,可能通过减少其他渠道的信息披露来抵消专有成本,为相关文献做出了贡献,忽视这些披露溢出效应可能导致政策制定者和研究人员低估某一法规的影响。

其次,文献表明删减会带来成本假设企业进行理性的成本效益权衡,研究发现一些企业在面对细分披露增加时增加了删减,这表明这些企业认为细分披露会带来专有成本。处理组企业在部门披露增加时选择删减,表明其认为部门披露的专有成本(竞争损害)超过了信息透明的收益。这些结果补充了关于细分披露增加对竞争造成损害的文献。

第三,文章呼应关于材料合同删减的研究,首次将 “应对其他监管的披露扩张” 列为删减的重要动机(此前文献聚焦单一披露场景下的专有成本或代理成本)。删减导致合同信息透明度下降,但企业通过这种 “披露收缩” 维持了竞争优势,是企业在监管压力下的主动适应,表明信息环境是企业多方权衡的结果(而非单一监管下的被动选择),揭示了信息环境的动态性和策略性。

二、研究背景与研究假设:

(一)研究背景

1、材料合同中的信息删减

SEC 允许企业在材料合同中删减专有信息(如定价条款、商业秘密)以避免竞争损害,相关研究认为企业可能出于专有成本动机(保护竞争优势)或代理成本动机(管理层隐瞒负面信息)。Verrecchia和Weber(2006)发现,当企业处于竞争性行业时,它们更有可能进行删减;Boone,Floros和Johnson(2016)发现,被遮掩的IPO公司更年轻,研发支出更高,且处于更具竞争力的行业,这些都表明了专有成本动机。管理者也可能出于机构成本考虑而删减负面信息。Thompson, Urcan, and Yoon (2023)发现,他们研究的材料合同中有37%的材料被删去了不利信息。Hui et al. (2019)审查了修正后的文件,显示一些公司之前删减的信息实际上是非专有的负面新闻。Bao、Kim和Su (2022)使用较高的剩余空头利率作为管理者负面私人信息的代理,并发现与代理成本动机一致的证据。

然而,现有文献对两种动机的区分尚不充分,尤其缺乏结合具体监管冲击的实证检验。

2、部门信息披露

SFAS No.131新提出的强制披露要求提高了信息透明度(Street等,2000),但也可能增加专有成本——竞争对手观察到高利润部门后进入市场,导致企业利润下降(Hayes&Lundholm,1996;Harris,1998)。与影响企业披露选择的专有成本问题一致,文献报告称,在强制披露细分信息之前,拥有汇总细分信息的企业具有与隐瞒细分表现相关的属性(Berger和Hann(2002),Leuz(2004),Botosan和Stanford(2005))。其他研究则指出,SFASNo.131对竞争造成损害。Ettredge、Kwon和Smith(2002)发现,在规则通过前后,那些因专有成本原因最有可能隐瞒细分信息的企业出现了负面股票回报。

可以肯定的是,关于分部披露的专有成本证据是混合的。Berger和Hann(2002)发现,在SFAS No.之前,虽然一些公司汇总了分部信息,在SFAS No.131之前的异常盈利能力和运营表现更为分散,但其后的异常盈利能力没有显著下降。也有证据表明,管理者出于代理成本的原因而隐瞒部门业绩。Berger和Hann (2007)发现,在可能面临代理问题的公司子样本中,新披露的部门表现不佳。Hope和Thomas (2008)在研究公司的地理披露选择时发现了代理成本动机的证据。Cho (2015)发现,代理成本问题更严重的公司在强制披露后,内部资本市场效率有了更大的提高。

3、监管规避行为

大量文献指出,强制信息披露会给企业带来合规成本和专有成本。企业常通过多种策略规避监管,例如私有化、转换交易所、注销 SEC 注册或控制规模以低于监管门槛(Leuz & Wysocki, 2016)。以往研究集中于单一监管领域下的规避行为,如《萨班斯-奥克斯利法案》通过后,进行规则13e-3交易的公司数量增加(Engel, Hayes, and Wang,2007),也有公司试图保持在《萨班斯-奥克斯利法案》各项要求的规模门槛之下(Gao, Wu, and Zimmerman, 2009)。

现有文献表明企业通过私有化、更换交易所等规避监管(Leuz & Wysocki, 2016),但未探讨同一企业在不同披露规则间的权衡行为(如部门披露增加时,通过其他领域删减抵消成本)。现有文献关于企业信息删减动机出于保护专有优势还是隐藏代理问题存在分歧,需结合部门披露场景明确主导动机。

(二)研究假设与结果预测

作者首次提出交叉监管披露规避:当企业被迫增加部门披露时,可能通过减少其他渠道的信息披露来抵消专有成本,形成 “交叉监管披露规避”。作者以SFAS No. 131为分析背景,1997 年生效的SFAS No. 131要求企业按内部经营分部披露细分信息,旨在提高透明度,但也可能暴露高利润部门,引致竞争风险(如竞争对手进入市场)。此前,企业可通过合并部门隐瞒细分业绩,而 SFAS No. 131 强制要求更详细的披露,成为研究企业如何应对监管披露扩张的理想外生冲击。

出于自营成本动机的管理者这样做是因为即使代价高昂的删减也能最大化价值,前提是它能减少强制性细分市场披露的自营成本。以成本为动机的机构管理者关注的是他们自己的成本效益权衡,因此他们可能会选择代价高昂的删减来保护自己,即使细分披露不会产生任何专有成本。

假设1:当企业被迫增加部门披露时,会通过增加材料合同中的信息删减进行应对。

预测1:当企业因 SFAS No. 131被迫增加部门披露时,会增加材料合同中的信息删减。

参照Hayes and Lundholm的研究,被调查的公司增加了对重要合同信息的删减,但这并不能说明公司进行信息删减或以前未披露部门信息的动机。因此,接下来考虑当公司面临增加部门信息披露要求时,是专有成本或代理成本动机解释了信息删减的决定。企业会隐瞒部门信息以掩盖不同部门之间的业绩差异,特别是高利润部门(Harris ,1998)。假设出于专有成本动机,那么作者预测:(1)随着SFAS No.的最终确定,多部门公司在不同部门的表现差异较大时,会比表现差异较小的类似公司进行更多的删减;(2)在先前被隐瞒的部门中拥有更高异常利润的多部门公司,比在这些部门中拥有较低异常利润的类似公司更有可能进行删减。在代理成本动机下,上述(1)中的预测是相似的,因为即使对于那些经理希望隐瞒表现不佳部门的企业,也可能出现高绩效差异。然而,预测(2)变为多部门企业,其中之前被隐瞒的部门异常利润较低,更有可能被掩盖。

文章还根据受处理公司的投资者对SFAS No. 131 (Ettredge、Kwon和Smith,[2002])最终确定的反应做出预测。如果投资者预期增加的细分披露将为公司带来专有成本,那么股价应该会下跌。相反,如果投资者预期部门披露会减少与汇总披露相关的代理成本问题,那么股价应该会上涨。

假设2:删减行为主要由专有成本动机驱动(保护竞争优势),而非代理成本动机(隐藏管理层机会主义行为)。

预测 2:如果删减行为出于专有成本动机,新披露部门中最不盈利部门的盈利能力越高,企业删减增加更显著。

预测 3:如果删减行为出于专有成本动机,对 SFAS No. 131 市场反应有更负面异常回报的企业,删减增加更显著。

预测 4:如果删减行为由代理成本动机主导,新披露部门盈利差的企业应更可能删减。

三、数据与样本:

(一)数据来源

文章使用的数据有:来自Compustat的会计数据,来自CRSP的股票回报数据,来自Compustat的分段数据,来自Thomson One的并购数据,以及来自EDGAR和直接EDGAR的机密处理文件。

作者采用Compustat数据库提供的公司层面财务数据,部门层面数据来自Historical Segments数据集,包括部门销售额、行业SIC代码、部门盈利能力等,用于定义“处理组”(增加部门披露的企业)和“对照组”(部门数量不变的企业)。股票市场数据来自CRSP,用于计算异常股票回报,结合Fama-French模型分析市场对SFAS No.131的反应,确定SFAS No.131的关键时间节点(如1996年曝光草案、1997年最终确定),划分“Post”指标(1997年6月30日后为1)。

数据覆盖 1993–2000 年,匹配企业的事件窗口(1997 年 6 月 SFAS No. 131 最终确定前后)。

监管文件与合同数据来自EDGAR/direct EDGAR收集企业提交的 10-K、10-Q 文件,通过搜索 “confidential request” 或 “confidential treatment” 识别包含信息删减的合同(CTO,机密处理令),手工整理材料合同数量(NTotalMC)、删减合同数量(NRedactMC)及删减比例(RedactRatio)。

作者遵循Jayaraman和Wu (2019)从Compustat数据中确定处理组的办法,选取从1993年到2000年(围绕1997年6月30日发行SFAS No. 131的8年窗口期)开始提供业务部门信息的13872家公司。

(二)样本筛选

作者首先排除了387家公司销售或行业信息价值缺失的公司,然后排除5436家公司没有部分信息之前采用SFAS No. 131或在SFAS No. 131当年采用的公司,还排除了缺少CIKs、部门销售或部门行业信息的公司,以及年销售额与总部门销售额差异超过1%的公司(Berger,2003&Cho,2015)。作者将Compustat data与从直接EDGAR获得的10-K和10-Q文件合并,排除1398家没有匹配10-K或10-Q的公司。由于研究集中于多部门公司信息披露的问题,因此将单部门公司排除(Berger和Hann ,2007)。此外,如果一家公司在SFAS No. 131之后减少了披露细分部门的数量,就很难识别之前未披露信息的细分,因此排除了4168家保留单一细分或减少细分数量的公司。为了确保企业合并或拆分不会混淆推论,排除了53家有合并或收购,并在SFAS No. 131生效的第一年改变了披露部门的数量的公司。最后,作者排除了72家缺少协变量的公司,最终得到了1854家公司的样本。

参考Jayaraman和Wu (2019),作者将SFAS No. 131之后增加报告部门数量的1318家公司定义为处理公司,将SFAS No. 131第一年没有改变部门披露的其余536家公司定义为控制公司。

-表1- 样本选择

四、研究设计

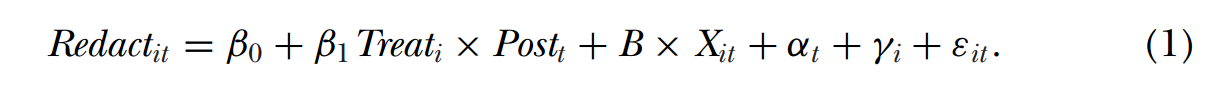

(一)模型设计

(1)被解释变量(Redact):遵循 Boone、Floros 和 Johnson(2016)的方法,研究通过在企业提交的 10-K 和 10-Q 报表中搜索 “机密请求” 或 “机密处理” 关键词,识别包含机密合同的文件。若某公司在同一财年的 10-K 或 10-Q 报表中至少有一份被识别为删减,则将该公司的年度变量Redact设为 1(否则为 0),以捕捉公司层面的信息删减行为。

(2)核心解释变量:

Treat(处理组):企业在 SFAS No. 131 生效后增加部门披露数量取1,如果部门数量不变取0.

Post(政策时期):1996 年 5 月 31 日前结束的财政年度(1995 财年),对应规则确定前的 “不确定性阶段”,取Post=0;1997 年 6 月 30 日后开始的财政年度(1997 财年及以后),对应规则确定后的 “明确阶段”,取Post=1。

(3)控制变量(Xit):

根据Boone, Floros, and Johnson (2016)的研究,控制变量包括规模、杠杆率、现金、盈利能力、资产市值比以及研发支出,还有产品市场竞争指标,如进入成本、替代性、市场份额和市场规模。除此之外,作者还控制了行业 - 年份固定效应(αt),公司固定效应(γi),并将标准误聚类在三位数 SIC 代码层面。

(二)样本统计

表2 机密处理令(CTO)和强制性备案(10-K)随时间的变化

如表2所示,样本覆盖 1993-2000 年财政年度,重点聚焦于 1997 年(SFAS No. 131 最终确定年份),约 42% 的公司在 10-Q 报表删减的同时,10-K 报表也存在删减,因此数据汇总至公司 - 年度层面以避免重复计算。

样本期内,含机密处理合同的 10-K 报告比例为 3.16%~10.49%,显示信息删减行为在企业中存在一定普遍性。1994-1997 年,SEC 电子申报的 10-K 文件数量显著增加,其中处理组公司电子申报量增长 499%,对照组增长 287%,后续通过限定早期10-K申报者(1994 年前)来排除电子化阶段的干扰。

处理组(SFAS No. 131 后增加细分披露的企业)删减率从 1995 年的 4.81% 升至 1997 年的 11.03%,对照组(细分披露数量不变的企业)删减率从 1995 年的 3.51% 升至 1997 年的 5.95%,增幅远低于处理组,初步证明了SFAS No. 131 新规促进了处理组删减行为。

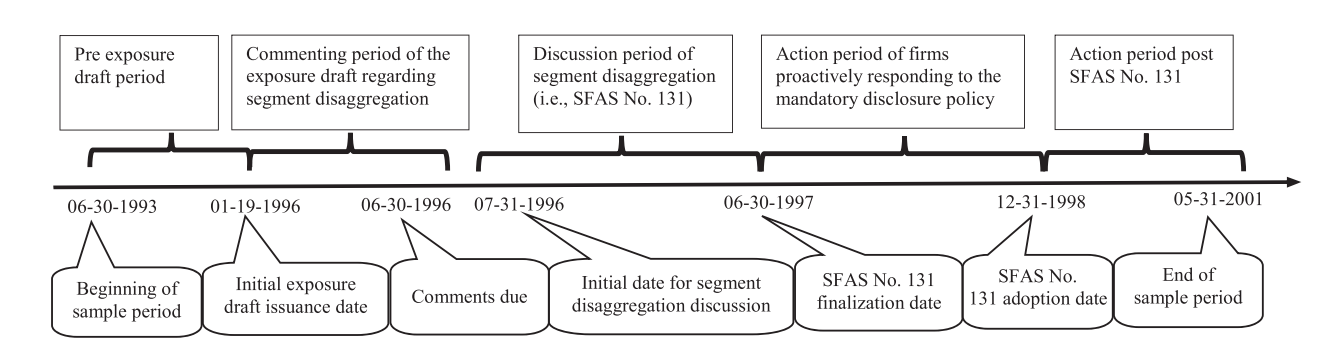

(三)事件研究法检验

为了证明事件日期(1997年6月30日)的合理性,文章进行了事件研究测试,确定投资者对 SFAS No. 131 最终确定的反应,和管理者预期强制部门披露的时间点及规避行为的起点。

作者将处理组企业与对照组企业,合并 CRSP 数据获取股票回报,采用Fama-French 三因子模型(市场风险溢价 Mkt_rf、小规模溢价 SMB、价值溢价 HML),估计投资组合异常回报,控制市场整体波动、规模效应和价值效应。

参考 SFAS No. 131 制定相关时间线,选取基准窗口:1995年5月15日-12月24日(规则讨论前的估计期),事件窗口Late.June(1997年6月26日-7月1日),即FASB公布SFAS No.131最终发行的前后交易日(前2天开始,后1天结束),共4个事件日。

二元事件窗口指示变量Late.June (1997 年 6 月下旬为 1,否则为 0)捕捉了6月下旬(从1997年6月26日至1997年7月1日)的组合回报,在此期间FASB公布了SFAS No.131的最终发行。“Late.June”窗口在发行日前两个交易日开始,后一个交易日结束。Treat×Late.June:处理组与事件窗口的交互项,捕捉处理组与对照组在事件期的异常回报差异。

表3提供了结果,如第1列所示,Late.June的系数,反映了对照样本的平均每日异常回报,为17.9个基点(t统计量= 2.122)。Treat * Late.June的系数,反映了处理组与对照组公司平均每日异常回报之间的差异,为负29.9个基点(t统计量=−2.501),这一效应在构成Late.June窗口期的四个事件日累积后,导致股权价值减少1.20%。在第2列中增加了一个额外的指标变量Event.All,以捕捉FASB讨论结束前的整个窗口期(从1996年1月18日至1997年6月25日);Event.All在统计上不显著,而Late.June则保留了其影响。因此,在FASB最终确定新政策时,之前隐瞒部门信息的公司平均经历了比对照公司更大的价值下降。负面反应集中在 1997 年 6 月下旬,支持将该时间点作为规则冲击的起点(Post 变量设为 1 的分界点),即管理者在此后开始通过删减合同信息规避监管。

除此之外,事件研究结果还揭示了投资者是否认为公司隐瞒了部门信息。处理组在 SFAS No. 131 最终确定时的负异常回报,表明投资者预期强制部门披露会增加企业专有成本(如竞争对手获取高利润部门信息后进入市场),而非代理成本(若为代理成本,市场应因治理改善预期正回报),进一步支持专有成本驱动的规避行为。

-表3- SFAS No. 131的完整事件窗口和最终窗口的市场反应测试

(四)变量描述性统计

-表4- 变量描述性统计

五、回归分析

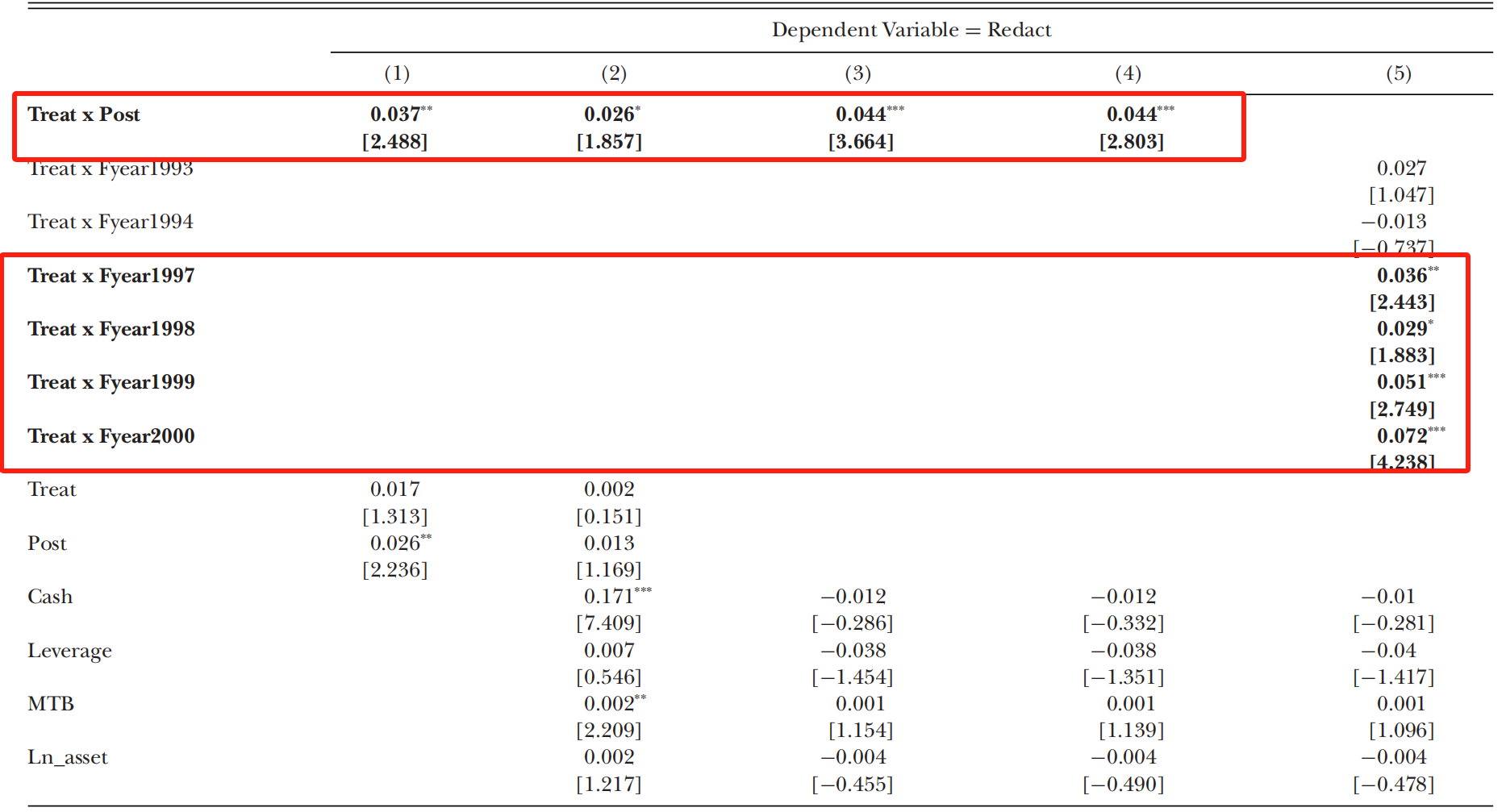

(一)主回归

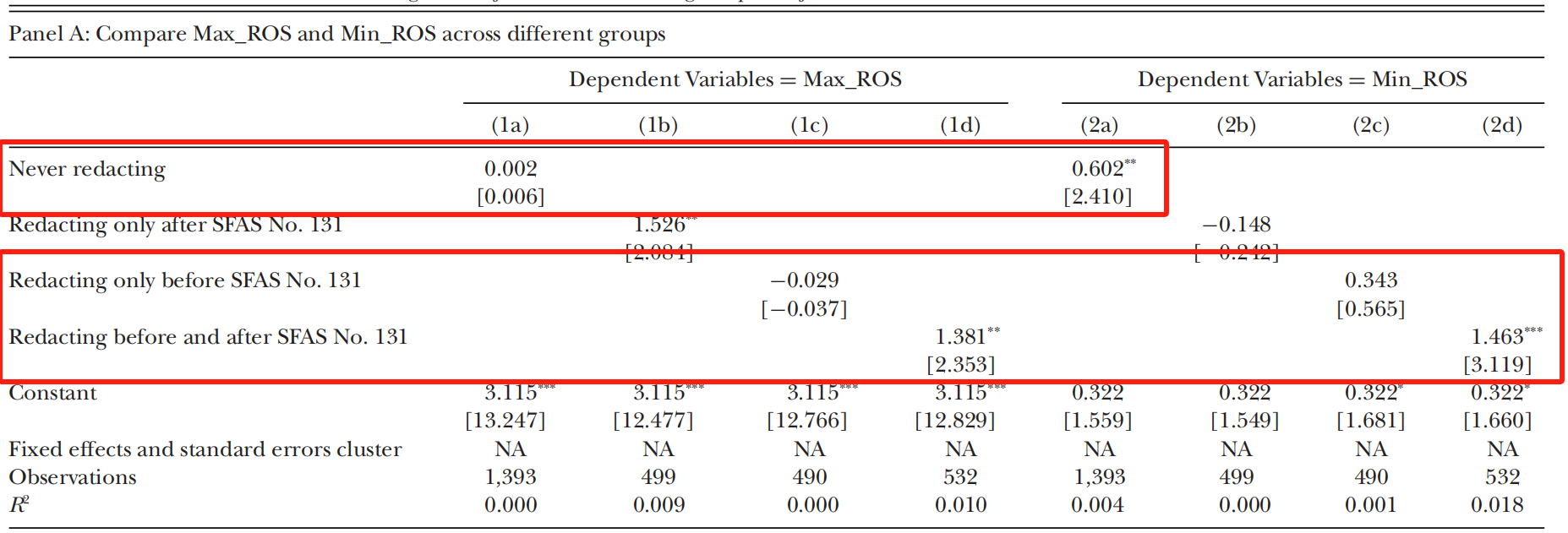

模型(1)回归结果汇报在表6中,第1至4列使用Post二元变量回归,而第5列则使用表示样本中不同财政年度的二元变量。如表6所示,在SFAS No. 131最终确定后,与对照组相比,处理组的10-K或10-Q文件被删减的比例显著增加,在4.4%左右,政策后提升约 92%(表2显示,1995年处理组公司的删减可能性基线为4.8%),支持 “强制部门披露导致企业通过删减合同信息规避监管” 的假设。。

第5列的趋势分析以1995财年为基线年,仅 1997 年及以后的年份系数显著为正,且随时间增强,表明删减行为是对政策冲击的滞后响应(企业需时间调整合同披露策略),而非随机波动或前期趋势延续。1993-1994 年系数不显著,严格满足 DID 的核心假设(政策前趋势平行),如图4所示。

表6结果与预测一致,即强制细分披露对那些在SFAS No. 131前隐瞒细分信息的公司减少了删减具有积极影响。研究结果表明,当公司在某一方面需要增加披露(此前隐藏的细分信息)时,他们就会减少在其他方面重要合同上的披露。

-表6- SFAS No. 131对编辑的影响

-图4- 平行趋势检验

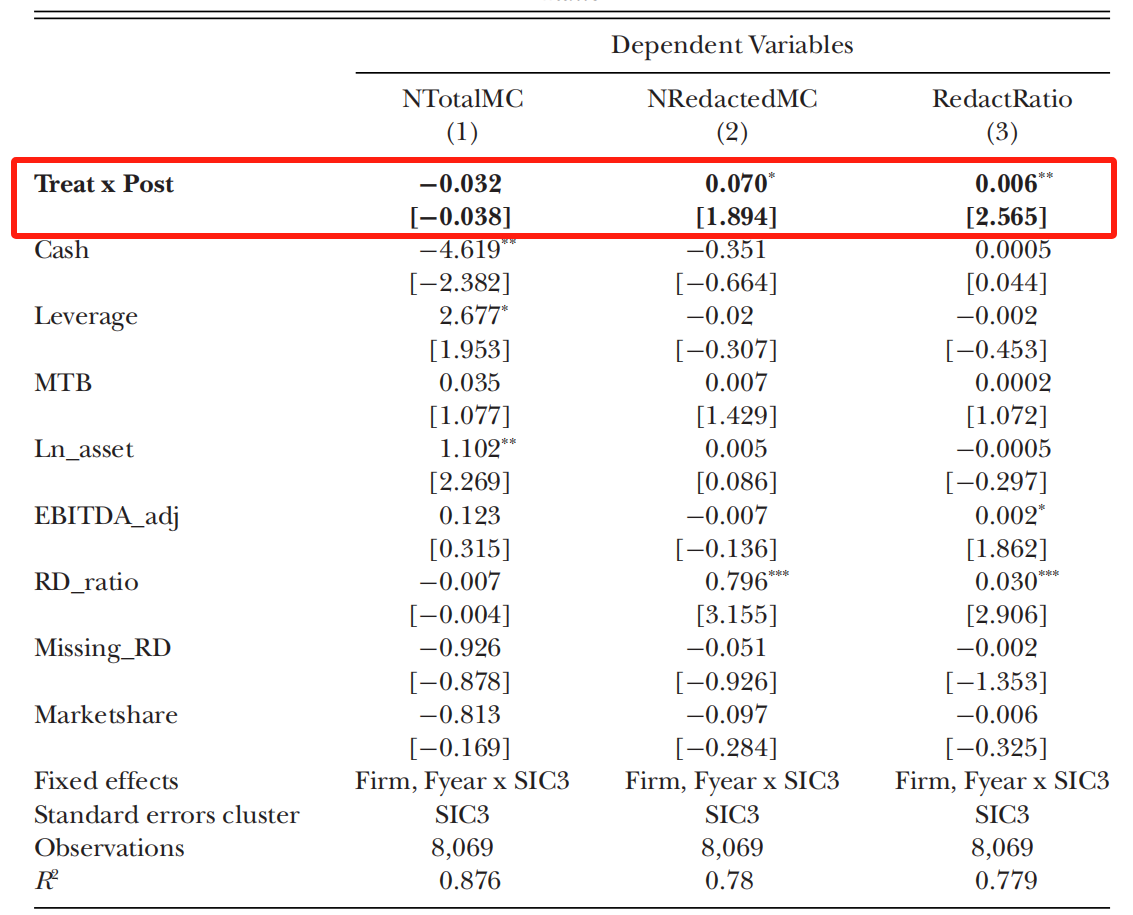

为了排除这一结果是由于面临强制披露要求的企业会增加创新和其他投资,以应对竞争对手能够观察到其细分市场信息从而导致重要合同数量的增加的情况,作者手动收集并统计了企业10-K文件中重要合同的数量以及被删减的重要合同的数量,并估计了与方程(1)相同的回归,包括公司和行业-年份固定效应,但因变量Redact替换为材料合同总数(NTotalMC)、被删减合同数(NRedactedMC)和被删减合同与总合同的比例(RedactRatio)。回归结果汇报在表7中。

-表7- SFAS No. 131对材料合同删减以及删减比率的影响

在第1列中,因变量是材料合同的总数(NTotalMC),交互项Treat x Post的值不显著为负,表明受处理的企业增加材料合同的数量并不比对照企业多。在第2列中,因变量是被修改的材料合同数量(NRedactedMC),交互项Treat x Post 为正(t = 1.894),表明受处理的企业增加被修改合同的数量比对照企业多。在第3列中,因变量是被修改的材料合同数量(RedactRatio),Treat x Post 系数显著为正,表明处理组企业的编辑比例增加幅度大于对照组企业。综上所述,这些结果表明表6中的结论并非由企业在应对新竞争时增加的材料合同总数所驱动。

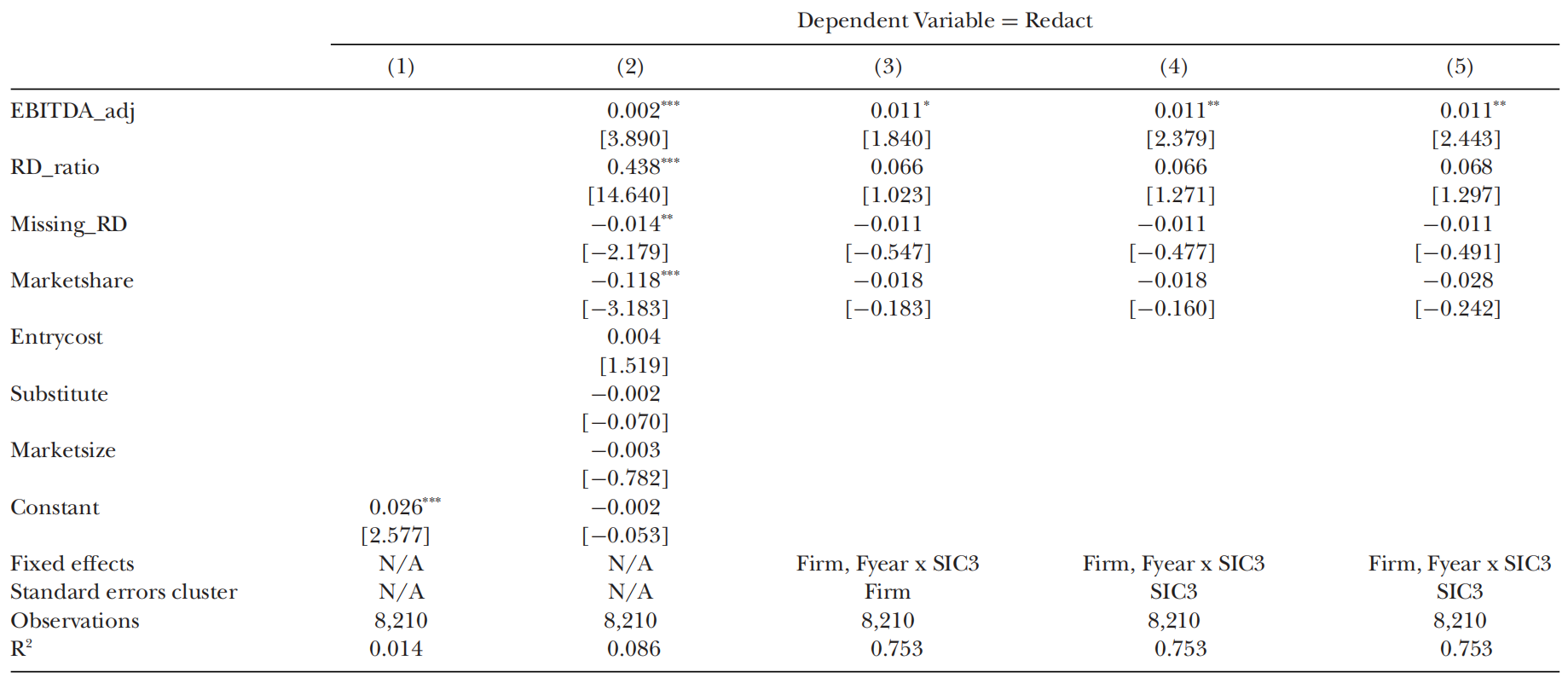

(二)不同动机驱使的删减行为

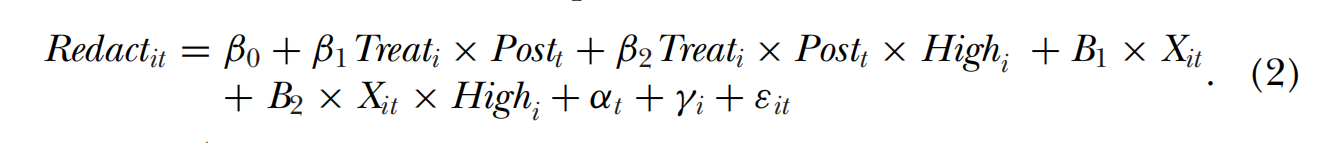

为进一步区分企业合同删减行为动机是出于专有成本还是代理成本动机,文章构建模型(2),根据不同的衡量标准对子样本进行排序,以捕捉企业因细分披露而面临的潜在专有成本的大小。如果专有成本问题推动了企业删减行为的增加,应该发现这种增加主要集中在潜在专有成本较高的企业中。引入专有成本相关指标变量High,若企业符合高专有成本特征,设为 1,否则为 0。Treat×Post(β1)代表处理组在政策实施后的平均删减效应,Treat×Post×High(β2)代表高专有成本企业相对于其他处理组企业的增量效应,(β1 + β2)表示高专有成本处理组企业在政策实施后的删减率变化。若 β2 显著为正,表明高专有成本企业的删减增加更多。结果报告在表8中。

-表8- SFAS No. 131对CH_Spread、Min_ROS和Abn_Ret分段编辑的影响

在第1列中,使用CH_spread对样本进行了划分,定义为最盈利和最不盈利部门之间销售回报率的差异,该差异在SFAS No.131号决议通过年及其前一年有所变化。如果企业的价差变化处于CH_spread最高的三分位,则设为1,反之取0。第1列中“Treat×Post×High”项的系数为0.091(t=2.084),表明在SFAS No. 131最终确定后的几年里,高价差处理组的企业比低价差企业提高了9.1%的删减率。此外,High组的总效应(β1和β2之和)也具有显著性(0.121,t=2.880)。但这一结果也可以用管理层处于代理成本,试图合并部门以掩盖表现不佳的部门,隐藏利润异常高的部门来解释。(Berger和Hann [2007],Cho [2015])

为了排除这一解释,进一步根据新披露的公司在SFAS No. 131生效的第一年中利润最低的部分(Min_ROS)的行业调整后销售回报率来划分样本。如果该指标位于样本的前三分位,则设High为1,反之取0。如果内部成本动机占主导,我们应该观察到Treat×Post×High具有显著正系数,因为那些拥有更盈利隐藏部分的公司会隐瞒其高利润。表8的第2列显示,“Treat×Post×High”交互作用的系数为6.4%(t = 1.808),而High组的总效应显著为8.8%,这表明新披露部门中最不盈利部门盈利能力高,也就是整体隐藏的部门更盈利,符合专有成本动机。

根据之前报告的SFAS No. 131最终确定过程中的异常回报进行排序。如果公司的异常回报位于Abn_Ret中最低或最负的三分位,设High为1,反之取0。如表8第3列所示,High组在SFAS No. 131后显著更可能进行删减,而那些经历较少负面或正面异常回报的处理公司则不然,因为 Treat×Post×High 系数显著为正,为0.053。此外,低异常回报组的总效应为 0.080(t = 4.096),说明市场认为风险高的企业确实增加了删减,一致性支持专有成本动机。

进一步的,作者根据研发比率(RD_ratio)、新专利申请数量(NPatents)以及之前未披露的细分市场的市场规模(Marketsize_most)来对样本进行排序。结果显示,研发或专利数量相对较高的被处理公司,或者之前未披露的细分市场规模较大的被处理公司,其删减率显著高于其他被处理公司,这与专有成本动机一致。高研发公司的删减效应为11%,高专利公司的删减效应为8.8%,高市场规模公司的删减效应为8.3%,这一结果在经济意义上是显著的。

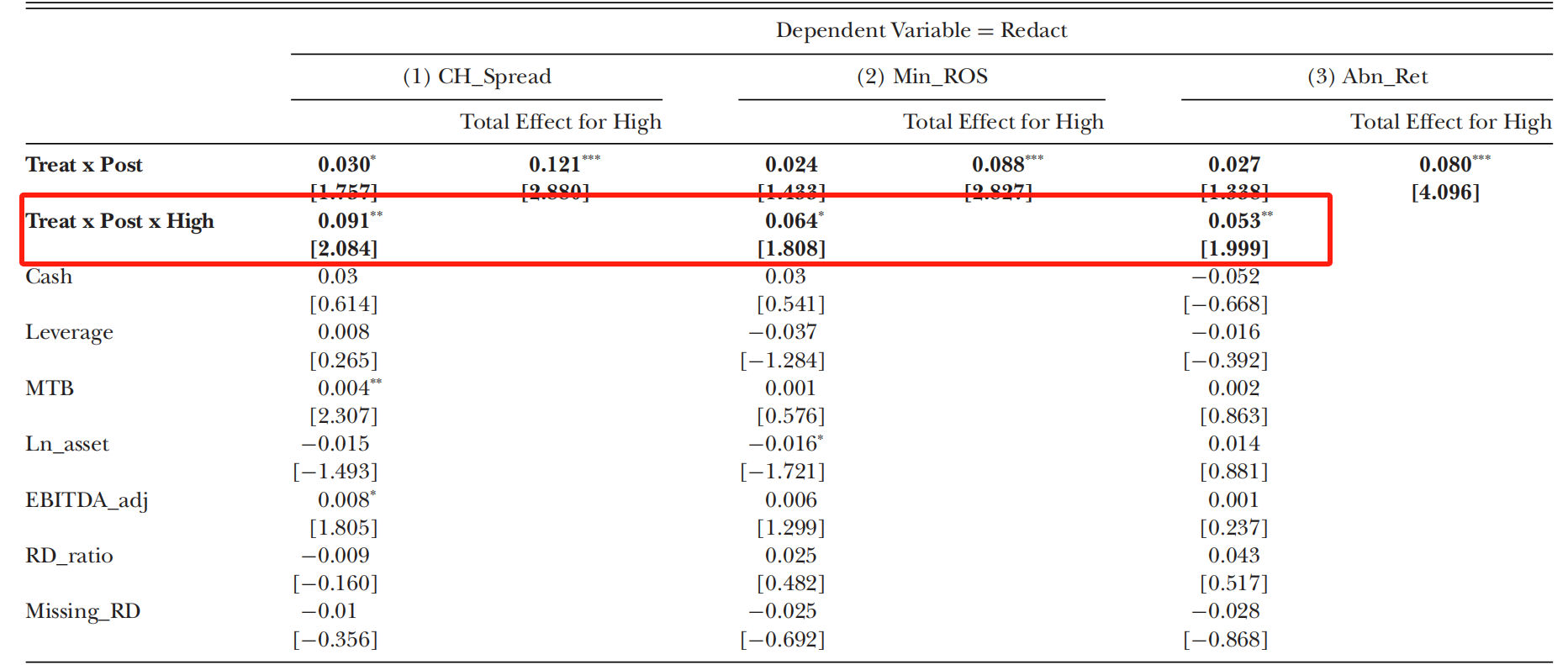

到目前为止的结果表明,处理组企业在强制部门披露后会增加信息删减,尤其是在它们可能面临较高专有成本时。为了进一步区分专有成本动机与代理成本动机,接下来将SFAS No. 131实施后首次披露的部门结果作为处理组企业先前未披露部门业绩的代理指标。将处理组企业的部门业绩与基准公司进行比较,基准公司定义为在SFAS No. 131前后均未进行信息删减的对照组企业,这里假设基准公司不受代理成本和专有成本的影响。

文章分别考察了先前未披露的表现最佳部门(称为Max_ROS)和表现最差部门(Min_ROS,如前所述)的行业调整后销售回报率。预计受专有成本驱动的企业可能会避免披露高盈利部门,而受代理成本动机驱动的企业可能会避免披露其盈利最差的部门。

这里将处理组公司分为四组:那些在SFAS No.131实施前后均未进行删减的公司(从未删减),仅在SFAS No.131实施后才进行删减的公司(仅在SFAS No.131后删减),仅在SFAS No.131实施前进行删减的公司(仅在SFAS No.131前删减),以及在SFAS No.131实施前后都进行了删减的公司(在SFAS No.131前后均删减)。在 SFAS No. 131 实施前(即部门披露规则生效前)就进行合同信息删减的处理组企业(“Redacting before” 组),可能同时隐藏了部门业绩和材料合同信息。这种行为存在两种理论上的动机,反映了代理成本与专有成本的不同驱动逻辑:一是代理动机驱动的管理者为了避免披露而删除以减少信息披露( Berger和Hann [2007],Cho [2015],Bao、Kim和Su [2022]);二是具有足够高专有成本的企业即使在部分业绩被隐藏的情况下也会进行删减。

若为代理成本动机,处理组中 “Redacting before” 组的Min_ROS 应显著低于基准公司(隐藏差部门);若为专有成本动机,该组的Max_ROS 应显著高于基准公司(隐藏高盈利部门,即使此前已删减合同信息)。表9中四个处理组公司的结果,支持专有成本动机,而不是代理成本动机。

-表9- 被处理公司和基准公司的业绩表现和收益惊喜

接下来研究了前三个季度收益公告的收益惊喜,当时公司开始披露部门业绩,对与基准公司相比的同一组四家公司进行了比较。如果出于代理成本动机而隐藏未来结果的负面信息,那么在SFAS No. 131之后,我们应该观察到更多的负面收益意外。但事实上,没有发现任何一组受处理公司与基准公司相比有这种迹象。首次年度收益公告的结果也显示没有显著差异。

因此,尽管现有检验不能完全排除代理成本动机,但在所有测试中,无论是否进行了删减,受试企业都没有证据表明它们通过避免披露细分市场信息来隐藏未来细分市场表现不佳的情况。结果表明,主要分析结果中的跨监管披露规避很可能是由专有成本动机驱动的。此外,这些结果还更广泛地说明了在SFAS No. 131之前进行细分市场聚合的动机,通过使用新的基准(在SFAS No. 131前后均未进行信息删减的对照组企业)来评估相对细分市场表现,扩展了该问题的文献。

(三)偏离预期删减行为的企业表现

前期分析表明,高专有成本企业会通过删减合同信息抵消部门披露的竞争损害。若企业因某些原因(如 SEC 拒绝删减请求、竞争优势不依赖合同信息)未按预期删减,是否会遭受竞争损害?

为了检验删减行为的实际效果,作者识别了那些本应出于专有成本原因而进行删减但实际上没有进行的处理企业:(1)它们的部门绩效差异(CH_spread)高于中位数;(2)其最不盈利部门的盈利能力(Min_ROS)超过中位数;(3)在SFAS No. 131最终确定窗口期间(Abn_Ret)的异常回报低于中位数;(4)在SFAS No. 131生效后未进行删减。文章将这些企业称为“偏离企业”(Deviate)。

如果细分披露损害了受处理的公司,而偏离的公司未能或无法通过删减来抵消这种披露的影响,那么这些公司的表现应当会比其他受处理的公司更差,尤其是在竞争对手能够观察到其细分信息之后。为了检验这种差异,作者采用DID模型,对比偏离企业与其他处理组企业在规则实施前后的业绩变化。

被解释变量选取销售增长(ΔSales)和营业利润率(Operating Margin)。主要解释变量定义为指标变量Post131,用于表示SFAS No.131采用后的时期(即1998年12月31日之后的财政年度结束),其余时间设为0。进一步地将Post131分为两个独立的指标变量:观察期和后观察期。观察期(Observe)指代1998年12月31日-1999年11月30日(首次披露部门信息后的首个完整年度);后观察期(PostObserve)指1999年12月31日后(竞争对手有足够时间分析新披露信息并采取行动)。预计如果存在竞争损害效应,应当集中于后观察期。

表10报告结果,Deviate * Observe系数不显著,说明竞争对手在首次披露后需时间解读部门信息、制定进入策略,短期内未对偏离企业造成直接冲击。Deviate * Observe 系数显著为负(销售额变化下降约 11.9%,营业利润率下降约 10.3%),说明随着竞争对手依据新披露的高盈利部门信息采取行动(如进入市场、价格竞争),偏离企业的销售增长和利润率显著下降,证明删减行为是保护竞争优势的有效策略,进一步提供了了删减行为能够保护专有成本的证据。

-表10- SFAS No. 131之后偏离预期删减行为企业的运营绩效

五、稳健性与内生性处理

1、安慰剂检验

为验证主结果是否由 SFAS No. 131 政策冲击导致,而非长期趋势或随机因素,作者进行安慰剂检验将事件窗口平移至与原政策无关的时期(2003-2010 年),复制主分析,观察处理组与对照组的差异是否消失。所有 Treat× 年份交互项均为负且不显著,与原事件期(1997 年后)的显著正效应形成对比,以上结果证明原结果非时间趋势或周期性因素驱动,确由 SFAS No. 131 政策冲击导致。

2、子样本检验

先前检验显示1994-1997 年处理组申报量增长 499%,对照组 287%,考虑到电子申报普及可能影响数据可得性,这一步仅保留了在1994财年及之前开始电子申报的公司,并复制了主要分析以及横截面测试,这一组结果在定性上与主要分析的结果大致相似。唯一的显著差异是,在主要分析中,显著性水平从0.01降至0.05,而当划分变量为Min_ROS时,三重交互变量(Treat×Post×High)的显著性水平从双尾0.1降至单尾0.1。

3、倾向得分匹配

基于企业特征(规模、杠杆率、R&D 等)匹配处理组与对照组,消除样本选择偏差。结果显示,在采用倾向评分匹配后,两个样本在任何控制变量上均未表现出显著差异。作者使用了两种匹配方法(最优配对匹配和基于马氏距离的最近匹配),两组结果上相似。

4、熵平衡:

熵平衡法通过权重调整使处理组与对照组的协变量分布一致,无需严格匹配,结论在定性上与主要分析结果相同。

六、研究结论

文章利用美国会计准则 SFAS No. 131的外生冲击设计DID模型,结果显示,政策生效后,处理组企业(需增加部门披露的企业)合同信息删减的可能性比对照组高 4.4 %,证实企业通过跨法规的披露调整(减少合同敏感信息披露)应对部门披露压力。

进一步分析显示,合同信息删减行为集中于部门盈利能力差异大、异常盈利高以及市场预期竞争损害更大的企业。未发现管理层为隐瞒不良业绩而删减的证据。政策前,企业合并部门盈利能力显著高于行业均值;事件研究显示,处理组企业在政策后出现累计负异常回报 1.2%,反映市场预期部门披露会导致竞争损害,与企业通过删减应对的动机一致。,表明删减行为能抵消部门披露带来的竞争损害,避免专有信息泄露的负面影响。这些证据表明合同信息删减行为是企业为保护高利润部门的竞争优势,而非隐藏低利润部门的行为,即企业减少披露合同敏感信息更可能由专有成本推动,而非出于代理成本。

研究基于美国市场和 SFAS No. 131冲击,揭示企业通过跨法规披露调整(如减少合同敏感信息)应对监管披露压力的策略,为评估披露规则的有效性提供依据。作者区分了专有成本与代理成本对企业披露行为的不同驱动作用,丰富了监管规避动机的理论理解,为后续探索其他监管场景下的交叉规避行为提供了参考。

Abstract:We introduce the idea of cross-regulatory disclosure avoidance, whereby firms attempt to counteract expansions of disclosure under one regulation through actions that reduce disclosure under a different one. We study whether firms redact information from material contracts when they face new rules to disclose segment information. Using SFAS No. 131 as a plausibly exogenous shock to segment disclosure, we find that firms increasing the number of reported segments after the rule change exhibit a greater increase in redaction than firms maintaining the same number of segments. Consistent with proprietary cost motives, the increases are concentrated among firms with greater divergence in profitability across segments, higher abnormal segment profitability, and more negative abnormal stock returns in response to the finalization of the rule. Also, treated firms that redact after the rule change have abnormally profitable segments that they previously did not disclose. Firms that observables predict would increase redaction but did not experience declines in sales growth and profit margin. We find no evidence that agency cost motives drive the increases in redaction or, more generally, nondisclosure of segment performance before SFAS No. 131.