论文标题:Climate Change Denial and Corporate Environmental Responsibility

中文标题:否认气候变化与企业环境责任

原文来源:Afzali M, Colak G, Vähämaa S. 2024. “Climate Change Denial and Corporate Environmental Responsibility." Journal of Business Ethics, 1-29.

供稿:李子珍

封面图片来源:Pexels

编者按 :

本研究构建了一个包含中国大中型工业企业和研究型大学的综合数据集,探讨了企业产学合作(IUC)经验与其技术商业化之间的关系。实证分析表明,当企业拥有更多与大学共同申请的专利,或曾与大学研究人员合作发表更多学术论文时,其新产品销售额和产品导向型专利产出均显著增加。这种关系在以下情况下更为显著:(1)企业具备更强的吸收能力;(2)企业所处行业对基础科学的依赖程度较高;(3)企业与合作大学的地理距离较近。本文通过扩展Teece的“从创新中获利”框架,结合大规模数据实证分析,揭示了产学合作经验作为不可模仿的互补资产的作用。

引言:

气候科学家一致认为,人为造成的气候变化是对我们星球的现有威胁。然而,最近的调查证据表明,否认气候变化的现象在社会中仍然普遍存在。鉴于造成气候变化和全球变暖的企业决策和活动可能会受到社会观点和价值观的影响,当地社会普遍否认气候变化可能会给可持续发展和与环境责任相关的举措带来严重的负外部影响,文章因此对否认气候变化对企业环境责任的影响进行了实证研究。

文章将与环境威胁和机遇相关的公司政策和决策归结为个人信仰和社会机构,当地对气候变化的看法很可能会影响此类决策并渗透到随之而来的公司层面的环境结果。制度理论预测,企业会通过其活动来“适应”其社会环境,而当地的社会规范和价值观可能会约束企业制定某些政策和决策。

文章依靠制度理论来作为研究的分析框架。制度理论的规范支柱—正式的规则、法律和法规,构成了指导组织行为的基本框架。特定国家的监管是社会责任投资出现的关键决定因素,而在气候变化和环境责任的背景下,在否认气候变化较为普遍的地区,对严格环境法规的支持可能较弱,或者抵制实施新环境政策。因此,在这些地区经营的企业可能面临较少的采用可持续实践的外部压力,这可能导致企业环境绩效较差。同样,社会规范和价值观构成了制度理论的另一个重要支柱,影响着个人和组织的期望和行为。在普遍否认气候变化的地区,可能存在对环境有害做法的文化接受甚至认可。个人层面的气候变化否认主义与以牺牲环境危害为代价的自利选择有关。这种现象可能会形成一种社会规范,淡化气候变化的重要性并贬低企业的环境责任。此外,在气候变化否认主义程度较高的地区,企业高管、员工、投资者和决策者也可能对气候变化的重要性及其对其业务运营的影响持更多怀疑态度。这些认知偏差会影响战略决策、投资选择和资源分配,从而导致对企业环境责任的关注减少。总的来说,制度理论的不同要素表明,在当地对气候变化的看法更加怀疑的社区中,企业将不太可能采取措施减少对环境的影响。因此,我们假设企业环境绩效与企业社会环境中否认气候变化的程度呈负相关。

为验证这一假设,文章使用美国上市公司的数据,对美国每个郡采用了一种新的气候变化否认衡量标准,该衡量标准是根据“美国思维气候变化”项目的收集的一部分调查数据进行估算的。气候变化认知调查主要包括公众对气候变化信念、风险认知和政策支持的看法等问题。关于“信念”,受访者被问及气候变化是否正在发生以及人类是否正在造成气候变化;关于“风险认知”,受访者被问及是否担心气候变化,以及气候变化是否会伤害美国人民;最后,与“政策支持”相关的调查问题则是衡量对监管二氧化碳排放和实施对化石燃料公司征收碳税政策的支持程度。根据调查结果,利用主成分分析构建了一个郡级否认气候变化的衡量标准。采用MSCI环境、社会和治理(ESG)评级的环境(E)评分来衡量公司层面的环境责任。E分数涵盖与气候变化、自然资源利用、废物管理和碳排放相关的公司层面政策、成果和风险。除MSCIE分数外,还使用五个不同的E分数子组成部分、Refinitiv的环境支柱分数、联邦环境合规违规情况和环境成本作为衡量环境责任的替代指标。

研究结果表明,企业环境责任受到否认气候变化的负面影响,与研究假设一致。在控制了企业特征和各种郡级属性(例如社会资本、宗教信仰和政治倾向)后,位于否认气候变化程度较高郡的企业的环境绩效评级较低。就经济规模而言,当地否认气候变化的行为每增加一个标准差,企业的环境得分就会下降近5%。此外,总部位于高度否认气候变化郡的企业更有可能违反联邦环境合规性,并给社会带来更多的环境成本。在缓解内生性方面,文章使用工具变量回归和熵平衡来解决内生性偏差并促进因果推断,发现企业环境责任受到当地气候变化否认的负面影响这一结论是稳健的。进一步利用企业总部搬迁作为准自然实验来评估当地气候变化认知与环境绩效之间的因果关系,结果表明,当一家公司将其公司总部迁至否认气候变化程度较高的郡后,环境绩效会下降。有效的治理机制和企业文化可以促进企业社会责任的道德行为和参与,文章同时探讨了公司治理实践和企业文化是否影响否认气候变化与企业环境责任之间的负相关关系,结果发现强有力的公司治理机制和企业文化可以缓解否认气候变化与企业环境责任之间的负相关关系

文章贡献如下:文章通过各种环境绩效指标、环境合规违规行为以及企业对社会造成的环境成本,首次探讨了气候变化否认主义对企业环境责任的影响,填补了对当地气候变化认知与企业行为之间的相互作用以及公司治理机制和企业文化的强度和效力如何影响这种联系的研究空白。此外,文章还强调了社会信念在塑造企业行为方面的重要性,并强调需要采取多方面的方法来应对环境挑战。

理论框架与假设提出:

文章不仅利用制度理论作为分析框架,同时也认识到制度理论、合法性理论和利益相关者理论在解释社会和环境责任方面的重叠。由Dowling和Pfeffer(1975)提出的合法性理论表明,企业寻求确保它们被视为在各自社会或环境的范围和规范内运作。该理论已被广泛用于分析企业行为,特别是在企业社会和环境可持续性的背景下。根据该理论,如果组织相信这些行为将增强其在关键利益相关者眼中的合法性,那么他们更有可能从事对社会负责的行为,例如投资绿色技术或公平劳动实践。那么,位于否认气候变化程度较高地区的公司可能会感到从事对环境负责任行为的压力较小,因为其通过气候行动获得合法性的需求较低。

利益相关者理论认为,公司不仅仅关注股东价值最大化,还需要考虑如何为更广泛的利益相关者创造价值,其中利益相关者被定义为能够影响组织行动、决策、政策、实践、目标或受其影响的任何人。大量研究利用利益相关者理论来研究企业社会责任实践的前因。在环境责任的背景下,Kassinis和Vafeas(2006)利用利益相关者理论发现,一些利益相关者的压力与预期(不)参与环境责任相对应。利益相关者理论预测,位于气候变化高度否认地区的企业可能会对当地重要利益相关者的态度和信念做出反应,公司认为这些利益相关者对环境责任的需求或价值较少,因此他们将不太可能投资于环境可持续实践。

合法性理论可以将企业行为解释为对符合社会期望的感知需要的回应,利益相关者理论可能有助于理解来自不同群体的不同压力,而制度理论则提供了对制度格局的更全面的看法,可以更细致地理解在公司总部附近普遍否认气候变化的情况下塑造企业环境责任的复杂影响。正如下文所说明的,制度理论中的不同要素可以影响企业(不)参与环境责任行为,从而可以更细致地探索它们对企业环境责任的多方面影响。相比之下,合法性理论没有具体说明如何实现与社会价值观的一致,而利益相关者理论则更多地涉及组织与其利益相关者之间的关系和互动。

制度理论的一个重要方面是监管制度(包括法律、规则和制裁)如何在塑造企业行为方面发挥重要作用。美国各州的法律授权程度因立法的解释和实施而异。例如,女性高管的晋升和产假政策的推广就体现了这种地区性的实施差异。正如Hamilton和Keim(2009)以及Howe(2015)等人所认为,美国不同地理区域对气候变化的看法和信念差异很大。鉴于公众对气候变化的看法在很大程度上决定了对气候政策的支持或反对(Leiserowitz,2005),那么不同社区对气候变化风险的反应可能不同,对气候变化持怀疑态度的当地社区不太可能倡导制定遏制当地企业有害环境影响的法规。监管和政治机构可能偏爱有利于否认气候变化的叙述,从而减轻企业采取对环境负责行为的压力。

从制度理论的社会规范角度来看,地方规范和价值观是企业参与社会的平台。Campbell(2007)提出,如果非政府组织和社会运动组织等地方机构有效地监控企业的行为,企业将更有可能以对社会负责的方式行事。如果缺乏此类规范和强有力的机构来监控违规行为,当地企业更有可能做出对社会不负责任的行为。此外,与环境威胁和机遇相关的公司层面决策可能归结为个人信仰和社会制度。在个人层面,最近的实验研究发现,否认气候变化存在的个人更有可能做出损害环境的自利决定。当当地对气候变化的看法更加难以置信和持怀疑态度时,当地的社会政治规范就不太可能在监督和影响对环境负责的企业行为方面发挥有效作用。此外,高度否认气候变化地区的管理者和员工可能会认同当地的规范,因此更有可能做出造成环境损害的短视决策。换句话说,当当地对更好环境绩效的需求较低或不存在时,企业不太可能采取措施来减少其活动对环境的影响。

此外,当否认气候变化在当地文化中根深蒂固时,企业不仅会认为环境责任不太必要或无益,并且还可能由于认为与现行文化规范不一致而积极抵制采取对环境负责的做法。这一论断与Hoepner(2021)等人最近的发现一致。来自社会背景的资产所有者在文化上与责任投资运动所代表的价值观更加一致,更有可能签署联合国责任投资原则(PRI),与负责任投资原则和谐的企业文化可能会促进对可持续实践的接受度和承诺的提高。这意味着文化影响通过加强或削弱与环境可持续性相关的当地价值观,在塑造企业环境责任方面发挥着重要作用。总的来说,这些论点得出以下假设:

H1:当地社会普遍否认气候变化,对企业环境责任产生负面影响。

接着文章考虑公司治理机制和企业文化在影响当地气候变化否认与企业环境责任之间的联系方面的潜在作用。大量经验证据表明,内部和外部公司治理机制都会影响公司参与企业社会责任活动。例如,Jo和Harjoto(2011,2012)研究了几种内部和外部治理机制,并得出结论,董事会、机构投资者和财务分析师等外部监督者的有效监督与企业社会责任参与呈正相关。机构所有权在影响企业社会责任方面的作用也得到了广泛的研究。例如,Chen等(2020)指出,机构所有权的外生增长与企业社会责任绩效呈正相关。Dyck等(2019)利用国际背景表明,来自环境和社会规范更为严格的国家机构投资者是机构所有权与企业社会责任参与之间正向关联的主要驱动力。

在气候变化否认主义盛行的背景下,强大的公司治理机制可以通过对企业社会责任举措的战略承诺,减轻当地否认气候变化对环境绩效的潜在负面影响。机构股东,特别是那些倾向于负责任投资和可持续发展的机构股东,和当地气候否认者可能不仅对气候变化持有不同的看法,而且对企业环境责任的作用也有不同的潜在动机和看法。机构股东可能更多地受到全球环境规范和气候风险带来的潜在财务风险的影响,而当地气候否认者可能会受到当地文化规范和信仰的影响。因此,机构的参与股东还可以抵消当地否认气候变化对企业环保举措的不利影响。基于此,提出如下假设:

H2:强大的内外部公司治理机制可缓解否认气候变化与企业环境责任之间的负向关系。

文章进一步假设企业文化也可能影响气候变化否认主义与企业环境责任之间的联系。企业文化可以被视为一种非正式制度,由组织内坚定持有的价值观和规范组成。它以组织成员广泛持有和认可的价值观和规范为代表,促进社会控制。根据经验,企业文化的强度与公司绩效、效率和盈利可比性相关。在经济低迷时期,文化与绩效的联系尤为突出。强大的企业文化,尤其是重视诚信和透明度的企业文化,可能会阻止对气候变化的否认并促进环境责任。这种文化可能会在成员中培养责任感和道德行为,从而导致更负责任的环境实践。此外,气候变化和公司参与对环境负责的活动都是道德问题,而重视诚信、透明度、问责制和合作的强大企业文化是道德决策的基本前提。因此,文章提出以下假设:

H3:在企业文化强度较强的企业中,否认气候变化与企业环境责任之间的负相关关系不太普遍。

研究设计与样本:

(一)数据来源

文章使用2012年至2020年期间美国上市公司的数据来检验否认气候变化对企业环境责任(H1)影响的假设。数据的收集来源如下:(i)否认气候变化的数据来自耶鲁大学气候变化交流项目,(ii)企业环境绩效数据来自MSCI和Refinitiv,(iii)企业环境合规违规行为数据来自GoodJobsFirst组织编制的ViolationTracker数据库,(iv)企业层面的环境成本数据来自Freiberg(2022)等人,(v)公司总部地点通过证券交易委员会(SEC)备案确定,(vi)财务报表和资产负债表数据从Compustat获得,(vii)有关区域人口特征的郡级数据来自美国人口普查局,(viii)其他郡级特征数据来自宗教数据档案协会、东北地区农村发展中心、麻省理工学院选举数据和国家环境信息中心。为测试内部和外部公司治理机制的调节作用(H2),我们从BoardEx收集了有关董事会特征的数据,并从汤森路透13-F机构控股公司收集了有关机构所有权的数据。最后,为检验企业文化的作用(H3),我们使用从李凯的数据库中获得的企业文化数据。

初始样本包括Compustat中包含的所有美国公司,排除美国存托凭证(ADR)、有限合伙企业、控股公司以及环境绩效、否认气候变化、企业特征和郡级特征数据缺失的企业后,我们剩下2746家个体企业样本和一个2012-2020年期间由15,570个公司年度观察组成的非平衡面板。

(二)气候变化否认度量

文章利用“美国思维气候变化”项目收集的一部分国家调查数据,构建了州、郡和国会选区层面对气候变化感知的地方估计值(Leiserowitzetal.,2013)。这些估算数据是由耶鲁大学气候变化交流项目和乔治梅森大学气候变化交流中心领导的研究项目的一部分编制的,旨在了解地方层面与气候相关的观点有何不同,并为决策者和其他利益相关者更好地应对气候问题提供方法(Leiserowitzetal.,2022)。

为了得出美国各地的当地估计值,Howe等(2015)利用多级回归和后分层(MRP)方法,首先将个人信念、意见和政策支持建模为人口、地理和时间效应的函数,然后使用第一阶段系数得出每个地理区域的加权估计。与依赖于分解每个地理区域中所有受访者的反应不同,MRP方法可以产生更可靠的估计,并减少人口较少地区的不确定性(Lax&Phillips,2009)。因此,这种方法将国家层面对气候变化意见的估算扩展到州、郡和国会选区层面,并且非常准确。然而,为了进一步验证估计值,文章利用跨不同地理区域的多项独立调查进行了内部交叉验证和外部验证,其问题与原始国家级调查相同。从这些调查中获得的估计值与MRP方法得出的估计值明显相似,这进一步减少了与测量误差相关的担忧((Howeetal.,2015)。

这些调查包括衡量公众对气候变化信念、风险认知和政策支持舆论的一些问题。关于“气候变化信念”,受访者被问及气候变化是否正在发生,人类是否造成了气候变化,以及科学家对其存在是否达成共识;关于“气候变化风险认知”,询问受访者是否担心气候变化以及气候变化是否会对美国人民造成伤害;最后,与“政策支持”相关的调查问题旨在衡量受访者对气候相关政策支持的倾向性,例如监管二氧化碳排放和对化石燃料公司征收碳税。2014年、2016年、2018年和2021年的当地估算值是基于每年进行的全国调查。

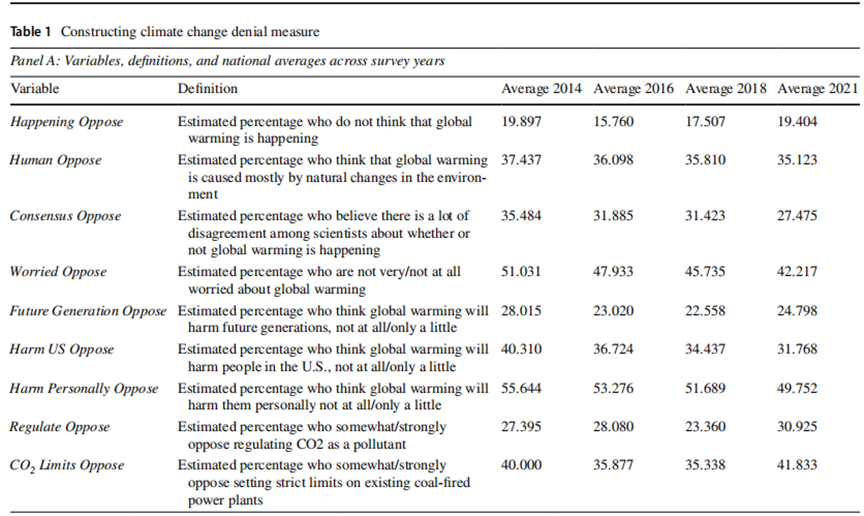

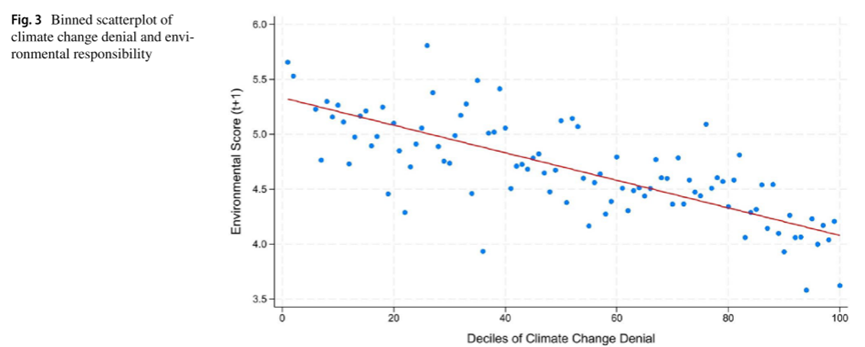

文章根据来自耶鲁大学气候变化交流项目Howe(2015)等人的估计方法,计算美国每个郡对气候变化的否认程度。具体而言,我们收集了对与气候变化信念、风险认知和政策支持相关的九个问题的调查答复,然后使用主成分分析(PCA)来识别具有最高特征值的公共成分。表1提供了有关PCA和气候变化否认措施的更多详细信息。

在表1的A组中,共有九个单独的调查问题,其中包括我们对气候变化否认的衡量标准以及每个调查年份的全国平均值。从A组可以看出,不相信全球变暖正在发生的受访者比例在2014年约为20%,2016年和2018年下降至16%至17%左右,然后2021年上升至19.4%,但仍低2014年的水平。尽管如此,认为全球变暖主要是由环境的自然变化而不是人类造成的受访者比例和认为科学家对于全球变暖是否正在发生存在很多分歧的受访者比例随着时间的推移而下降。调查估计还表明,受访者对气候变化相关的风险认知随着时间的推移而发生变化,因为越来越多的人认为气候变化将对美国人及其个人产生负面影响。有趣的是,与此同时,更有可能反对监管二氧化碳排放和对现有燃煤电厂进行严格限制的受访者比例从2014年到2021年略有上升。

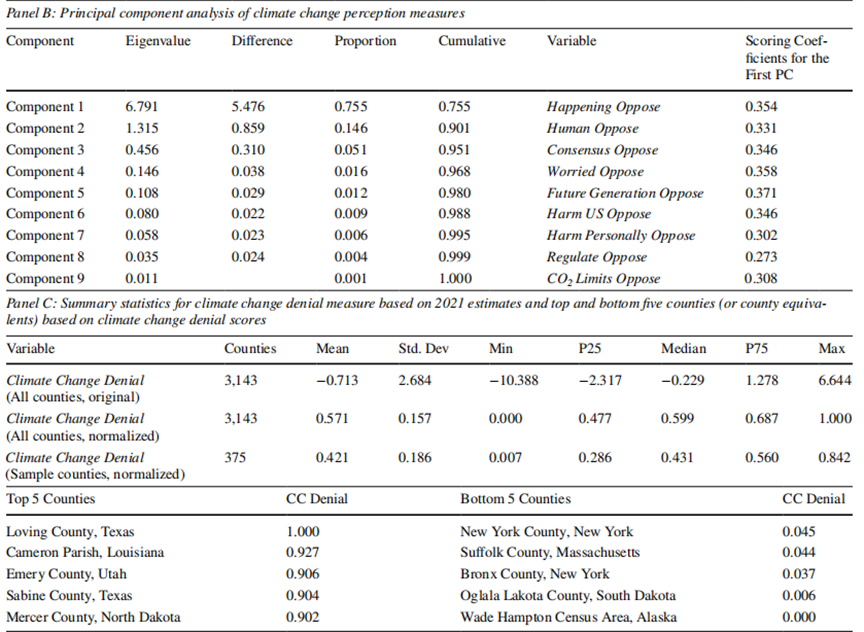

表1的B组报告了九个单独的气候变化感知变量的主成分分析结果。,图1提供了每个主成分和相关特征值解释了多少方差的碎石图。第一个主成分解释了九个变量中75.5%的变异,特征值为6.791。文章使用评分系数来获得每个郡和年份的第一主成分分数。由于这些估计值仅适用于2014年、2016年、2018年和2021年,因此文章遵循先前的文献(Hilary&Hui,2009)并使用最近一年的估计值来延长样本期。例如,对于2012年和2013年,使用2014年的调查估计。作为一种替代方法,我们还创建了否认气候变化的推断版本,该版本解释了受访者看法的时间序列变化。最后,文章将基于PCA的气候变化否认得分标准化为0到1范围内的气候变化否认得分,即为郡级否认气候变化的衡量标准,该值越高代表该郡否认气候变化的程度越高。

表1的C组列出了否认气候变化的描述性统计数据。美国各郡否认气候变化的程度在平均值0.571左右,表现出相当大的差异。否认气候变化得分最高的郡是德克萨斯州的洛文郡,其次是路易斯安那州的卡梅伦教区和犹他州的埃默里郡。另一方面,否认气候变化得分最低的郡是阿拉斯加的韦德汉普顿人口普查区、南达科他州的奥格拉拉拉科塔郡、纽约州的布朗克斯郡和马萨诸塞州的萨福克郡。

-表1- 否认气候变化衡量标准

-图1-主成分分析后的特征值筛选图

(三)企业环境责任度量

文章使用MSCI环境、社会和治理(ESG)评级的环境(E)支柱评分(环境评分)作为衡量公司层面环境责任的主要指标。根据MSCI(2022),其ESG评级“旨在衡量公司对长期、财务相关ESG风险的抵御能力”,并结合了几个存在重大风险和机遇的ESG问题的数千个数据点。MSCI的环境支柱评分侧重于与公司环境影响相关的一系列因素,包括碳排放、能源效率、用水、废物管理和生物多样性。MSCI采用数据驱动的方法,结合公司报告、第三方数据和专有研究来分析公司的环境实践。MSCI衡量环境绩效的方法包括一系列定量和定性评估,用于评估公司的环境管理体系、运营绩效和披露实践。定量评估使用温室气体排放、能源消耗和用水等环境数据点来计算公司的环境绩效;定性评估依靠MSCI对公司披露和管理实践的研究分析来评估公司的环境政策、计划和绩效。总体而言,MSCI的环境支柱评分提供了对公司环境影响的综合评估。

MSCI的环境支柱评分由五个基本子评分组成:气候变化评分、自然资源利用评分、废物管理评分、碳排放评分和有毒排放评分。MSCI的气候变化评分评估公司对气候相关风险和机遇的暴露和管理,该分数基于一系列因素,包括公司的温室气体排放、能源效率、可再生能源的使用以及与气候相关的披露实践。自然资源利用评分评估公司对自然资源相关风险和机遇的管理,包括水的利用、土地的利用和生物多样性,该分数评估了公司的资源管理实践,例如用水效率、可持续采购和土地保护工作。废物管理评分评估废物相关风险和机遇的管理,包括有害和无害废物的产生、回收和处置实践以及污染预防工作。碳排放评分评估公司的温室气体排放强度、减排目标和可再生能源的使用。最后,有毒排放评分评估有毒排放和有害物质的管理,包括空气和水污染、化学品泄漏和其他环境物质释放。

(四)公司治理与企业文化度量

公司治理本质上是一个多方面的结构,其特点是各种组织机制、结构和实践的复杂相互作用,在之前文献中,公司治理效能的概念通常围绕与董事会特征和所有权结构相关的可观察变量,因此,文章遵循Colak和Liljeblom(2022)的方法,用综合指数衡量公司治理机制的强度。该综合指数为以下五个二元变量之和:(i)公司首席执行官和董事会主席是不同的个人,(ii)董事会成员担任董事职务的平均人数少于三,(iii)董事会成员人数少于12人,(iv)独立董事比例高于样本中位数,(v)机构持股比例高于样本中位数。该治理指数取值范围为0-5,值越高表明公司治理程度越强。

与通常用于衡量公司治理的可观察董事会和所有权特征相比,企业文化是一个更难定义、和衡量的概念。文章参考O’Reilly和Chatman(1996)的框架,该框架将企业文化定义为组织内非正式建立的根深蒂固的价值观和标准。在此框架内,Li等人(2021a,2021b)提出了一种基于词嵌入的机器学习技术,从公司的财报电话记录中衡量企业文化。Li等人(2021b)的企业文化衡量标准反映了企业价值的五个关键维度——创新、诚信、质量、尊重和团队合作——基于财报电话会议中使用的反映特定文化的单词和短语的频率。遵循Li等人(2021b)的做法,文章首先计算五个单独企业文化维度的文化得分总和,然后创建企业汇总得分的年度四分位数排名,以此衡量每个公司的企业文化强度。企业文化得分位于前四分之一的公司被认为拥有最强的文化。

(五)模型构建

文章构建以下回归:

其中EnvironmentalScorei,t是公司i在t年的MSCI环境支柱得分,ClimateChangeDenialj,t是公司i总部所在地j郡在t年的气候变化否认得分。模型中包括了当地否认气候变化与公司治理和企业文化强度之间的相互作用项,即ClimateChangeDenial×CorporateGovernance和ClimateChangeDenial×CorporateCulture。

根据有关文献,文章控制公司规模、资产回报率、账面价值与市场的比率、现金持有量和股息支付的比率、杠杆、基于Kaplan和Zingales的财务约束水平(1997)指数、研发支出和广告强度。根据先前关于当地社会政治规范对企业层面企业社会责任参与影响的研究,文章还控制了郡级社会资本差异、宗教信仰和政治倾向。

除了特定于公司和郡级的控制之外,文章还包括州、行业和年份的固定效应,以减少与遗漏变量相关的潜在偏差和考虑不同州、行业、不同时期环境责任的系统性差异。

实证分析与结果:

(一)单变量分析

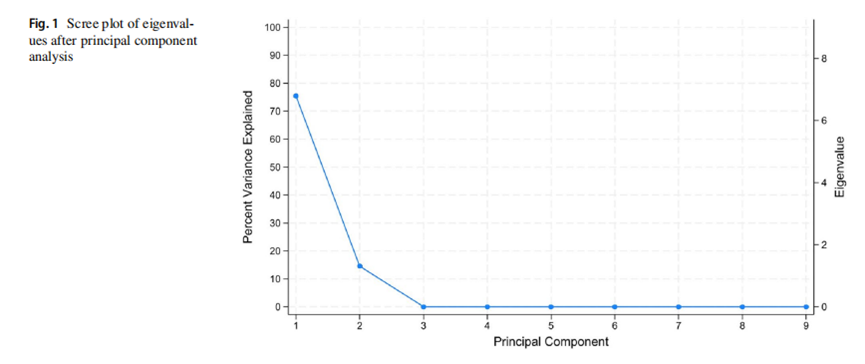

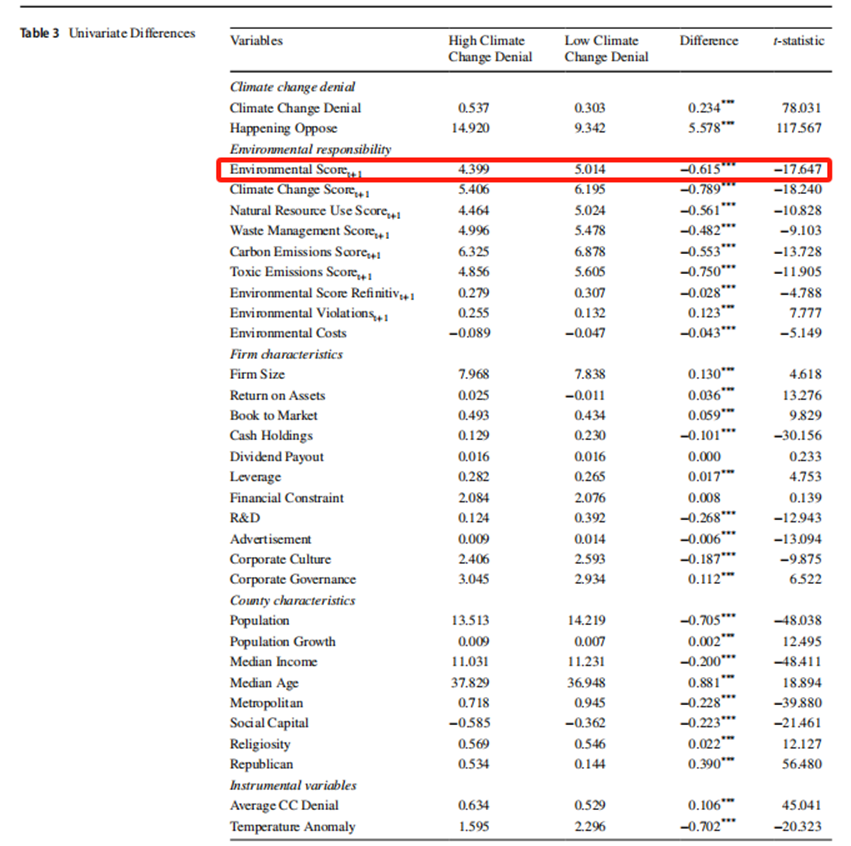

为初步说明否认气候变化与环境绩效之间的相关性,文章创建了一个分箱散点图,如图2所示,向下倾斜的线表明否认气候变化的趋势与环境责任的减少相关,为H1提供了初步支持。接下来,文章进行单变量t检验,以检查总部位于高气候变化否认郡和低气候变化否认郡的公司之间的差异,根据否认气候变化程度将公司年度观察结果按照上下三分之一分为两个子样本。表2报告了单变量的结果,与假设一致,总部位于高否认气候变化郡的公司的环境绩效低于总部位于低气候变化否认郡的公司。单变量测试还表明,位于高度否认气候变化郡的企业比位于低气候变化否认郡的企业犯下的联邦环境违法行为要多得多。对于控制变量,单变量检验表明,位于高度否认气候变化地区的公司利润更高,账面市值比和杠杆率更高,而现金持有量、研发支出和广告强度都显著较低。此外,t检验结果表明,否认气候变化程度高的郡与否认程度低的郡在社会政治特征上存在很大差异。具体来说,气候变化否认主义在较小的郡和非大都市地区、宗教信仰较多且坚持共和党以及人口老龄化和家庭收入中位数较低的地区更为普遍。

-图2-分箱散点图

-表2-单变量分析结果

(二)否认气候变化与企业环境责任

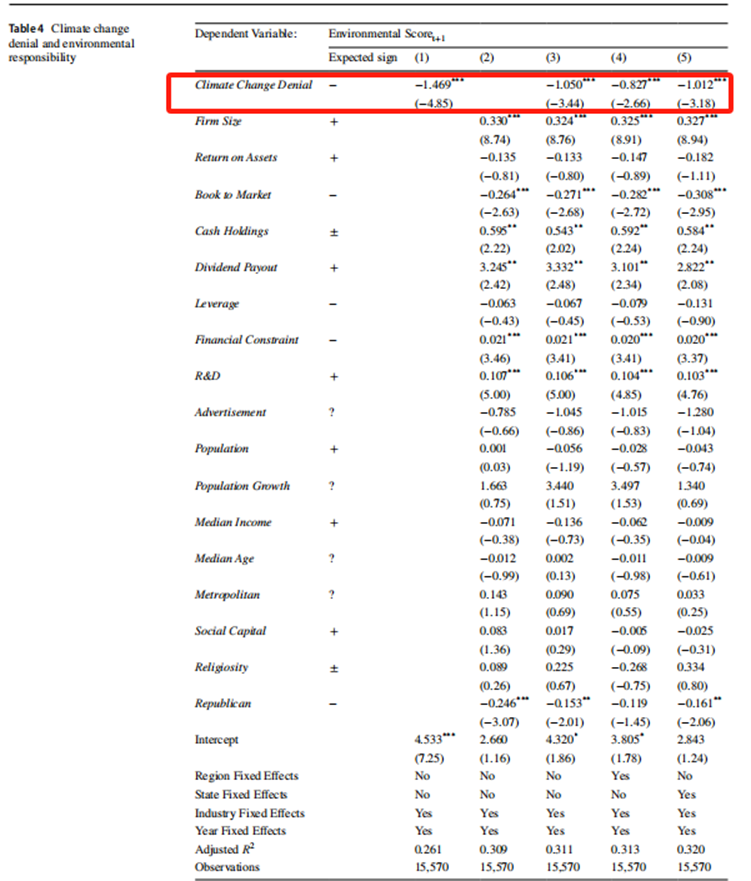

表3列出了模型5个替代版本的估计结果。文章首先估计一个简约的行业和年份固定效应,并以否认气候变化作为唯一的解释变量(模型1)。调整后的R2表明该约束模型解释了环境得分中约26%的横截面变化。从表4可以看出,模型1中否认气候变化的系数为负,并且在1%的水平上显著,表明企业环境绩效随着当地否认气候变化的增加而下降。出于参考目的,我们估计模型2,其中排除了气候变化否认,并包括所有控制变量以及行业和年份固定效应。结果发现大多数控制变量的系数显著,调整后的R2增加到30.9%。

模型3是我们的基本模型,其中包括所有控制变量以及行业和年份固定效应。与假设一致,否认气候变化的估计系数为负,并且在1%的水平上显著。鉴于当地社会政治价值观和偏好可能会影响气候变化否认和企业环境责任,文章通过在模型4中包含地区固定效应和在模型5中包含州固定效应来扩充郡级特征集,以控制与不同地区和国家企业层面环境责任系统异质性相关的潜在偏差。与其他模型类似,这两个模型中否认气候变化的估计系数均为负值,并且在统计上非常显著。

总体而言,表3中的回归结果有力地支持了企业环境责任受到当地气候变化否认(H1)的负面影响的假设。模型3中否认气候变化的系数估计值为–1.050,表明在其他条件不变的情况下,当地气候变化否认程度每增加一个标准差,就会导致4.92%环境得分下降。模型2-5中大多数企业层面控制变量的系数估计值具有统计显著性,与我们的预期一致。具体来说,回归结果表明企业环境绩效与企业规模、研发强度、现金持有量、股利支付和财务约束水平,同时与账面市值比呈负相关。有趣的是,郡级控制变量系数在整个回归过程中在统计上不显著,唯一的例外是模型2、3和5中共和党的负向系数,表明总部位于共和党州的公司往往对环境不负责任。

-表3-否认气候变化与企业环境责任

(三)公司治理和企业文化的调节作用

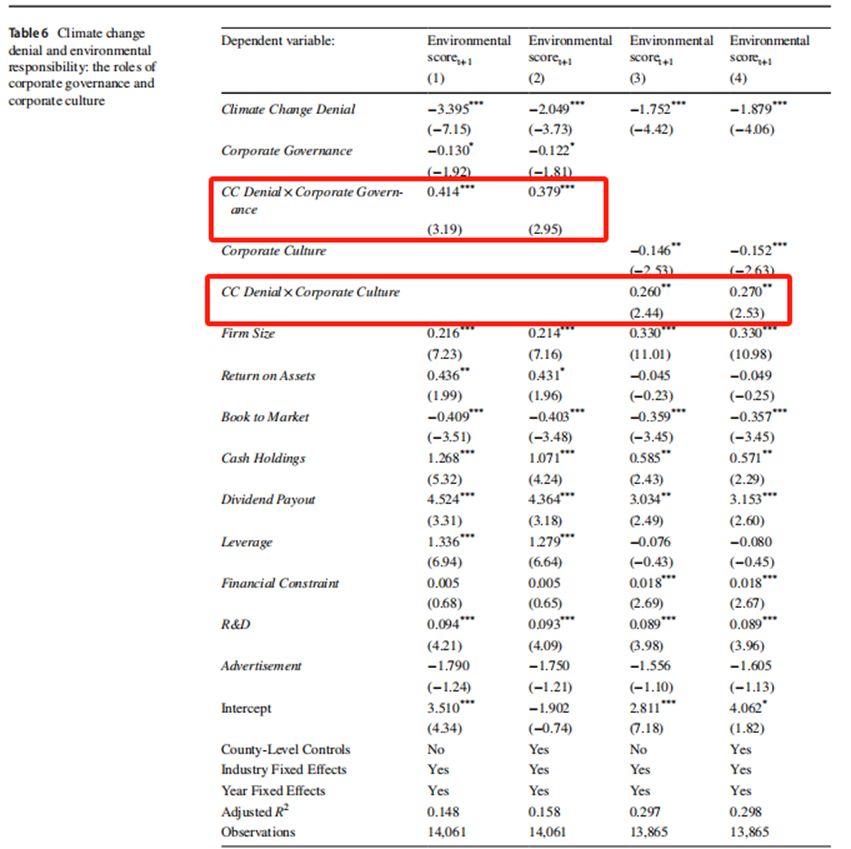

接下来文章研究当地气候变化否认与企业环境责任之间的联系是否受到公司治理机制和企业文化强度的影响。为检验H2和H3并评估公司治理和文化对否认气候变化与企业环境责任负相关的潜在调节作用,文章对模型进行了修改,引入了否认气候变化与公司治理强度之间的相互作用项(否认气候变化×公司治理)和否认气候变化与企业文化之间的相互作用项(否认气候变化×企业文化)。交互回归的结果如表4所示。列1和列3是在没有郡级控制变量的情况下进行估计的,而列2和列4则包括除行业和年份固定效应之外的全套控制变量。无论模型如何,交互变量的系数估计值都是正向显著的。因此结果表明,强有力的公司治理机制和企业文化缓解了当地否认气候变化与企业环境绩效之间的负相关关系。

-表4- 公司治理和企业文化的调节作用

进一步分析:

(一)环境责任分项

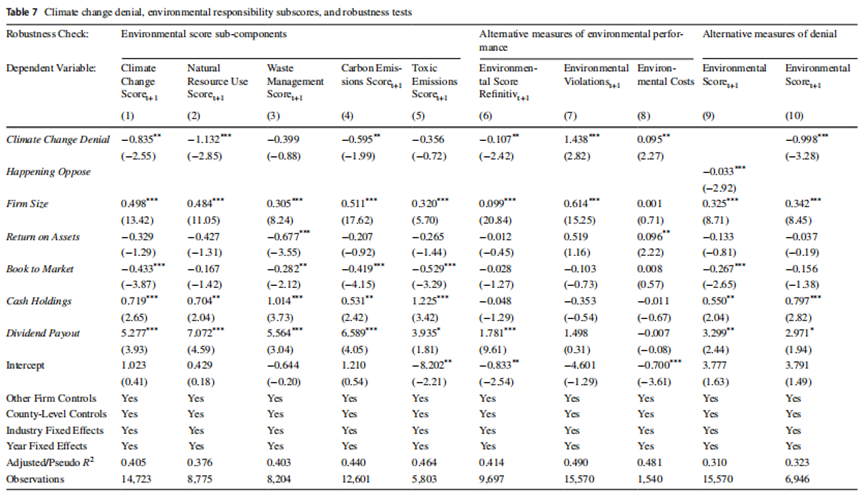

将环境得分分解为以下五个环境责任子得分:(i)气候变化得分,(ii)自然资源利用得分,(iii)废物管理得分,(iv)碳排放得分和(v)有毒排放得分。因为并非所有公司都有不同的子分数,因此这些回归中使用的公司年度观测值数量低于在文章主回归,范围从5803到14,723。调整后的R2在38%到46%之间变化。总体而言,这些额外回归的结果与我们的主要分析大体一致。具体地,否认气候变化的系数估计为负,并且在以气候变化得分、自然资源利用得分和碳排放得分作为因变量的回归中具有统计显著性,而在废物管理得分和有毒排放得分回归中则不显著(见表6)。

(二)环境责任的替代变量

文章首先使用Refinitiv的环境支柱评分作为替代因变量。Refinitiv的环境支柱评分旨在根据与减排、资源利用和环境创新相关的数据,按照0-100分的范围对公司相对于同行的环境绩效进行排名。同样,样本量低于表3,因为Refinitiv覆盖的个体公司数量少于MSCI。表6的第六数值列中报告了Refinitiv的环境支柱评分作为因变量。与我们的主回归一致,否认气候变化的系数为负,并且在5%的水平上显著。

紧接着,文章遵循最近的文献,使用非营利组织GoodJobsFirst编制的违规跟踪数据库中的联邦环境合规违规数量作为替代变量。与不同ESG评级机构构建的环境绩效评估不同,联邦环境合规违规行为反映了企业层面的实际环境结果,而不是基于企业社会责任披露、可持续发展报告和环境政策的主观评估。文章以环境违法行为数量作为因变量,使用泊松回归模型回归。如表6所示,否认气候变化的系数估计为正,并且在5%的水平上显著。这表明,企业社会环境中对气候变化的否认程度越高,企业犯下的环境违法行为就越多。

最后,文章参考(Drobetzetal.,2023;Freibergetal.,2022)将环境成本作为企业环境责任的第三种替代变量。具体使用从Freiberg(2022)等人获得的数据,以总环境成本除以公司总收入来衡量环境强度,将环境影响估计转换为可扩展的货币价值。这些估计是通过将特定的特征路径和货币化因素应用于组织的环境产出而得出的,其中可能包括碳排放、用水量和各种其他类型的排放。以环境成本为因变量的回归结果报告在表6的第八数值列中。否认气候变化的显著正系数表明,总部位于高度否认气候变化郡的公司比位于否认气候变化程度较低的郡的公司对社会造成更多的环境成本。尽管如此,但该回归中的样本量远低于我们其他分析中的样本量,因此,应更加谨慎地对待这些估计。

(三)否认气候变化的替代变量

首先,使用基于九个调查问题的主成分分析的单一气候变化否认分数可能导致测量偏差。为解决这一问题,文章使用“正在发生的反对”而不是“否认气候变化”来衡量当地对气候变化的看法。该变量为不相信全球变暖正在发生的郡居民的估计百分比。表6的第九列给出了系数的估计值。以“正在发生的反对”作为解释变量,与企业环境责任受到当地气候变化否认的负面影响的假设一致,其系数估计为负,并且在1%的水平上显著。

其次,文章推断样本期涵盖2012-2020年,但郡级气候变化否认得分只能估计2014年、2016年、2018年和2020年。为确保结果不受此外推法的影响,文章基于进行气候变化感知调查的4年样本修改模型。如表6所示,即使将样本限制在调查年份之后,否认气候变化的系数仍然为负,并且在1%的水平上显著。

-表6- 稳健性检验结果

研究结论:

文章通过对美国各郡否认气候变化的独特调查估计,发现当地社区普遍存在的气候变化否认主义对企业环境责任产生了负面影响。具体来说,在控制了企业特征和各种郡级属性(例如社会资本、宗教信仰和政治倾向)后,位于否认气候变化程度较高的郡的企业的环境绩效评级较低。当环境得分分解为环境责任的五个子得分时,我们发现当地否认气候变化对反映碳排放、气候变化和负责任地使用自然资源的子得分有特别强烈的负面影响。此外,我们的结果表明,总部位于高度否认气候变化郡的公司更有可能违反联邦环境合规性,并给社会带来更大的环境成本。文章还发现强有力的公司治理机制和企业文化缓解了否认气候变化与企业环境绩效之间的负相关关系。研究结果表明,内部和外部治理结构和企业文化价值观可以有效缓冲当地气候变化否认主义对环境负责的企业行为的不利影响。

研究结果为未来的研究开辟了多种途径。首先,鉴于实证分析是基于美国各郡内的气候变化否认主义,未来的研究可以采用更广泛的国际样本来调查否认气候变化对不同社会政治和制度环境下企业业绩的影响。研究企业环境绩效是否反映了国家层面否认气候变化的差异,这将是一件很有趣的事情。未来的研究可以进一步调查不同的社会政治规范和文化背景如何潜在地影响气候变化否认主义与企业可持续发展实践之间的联系。同样重要的是要解决不同类型的公众意识或反环保倡议对改变人们对气候变化的态度的影响,并研究这些努力是否会促使企业行为发生转变。最后,未来的研究可以考察气候变化否认主义对从环境披露实践到投资和支付政策等其他企业决策的影响。

Abstract:

This paper examines whether corporate environmental responsibility is influenced by regional differences in climate change denial. While there is an overwhelming consensus among scientists that climate change is happening, recent surveys still indicate widespread climate change denial across societies. Given that corporate activity causing climate change is fundamentally rooted in individual beliefs and societal institutions, we examine whether local perceptions about climate change matter for firms’ engagement in environmental responsibility. We use climate change perception surveys conducted in the U.S. to compute a novel measure of climate change denial for each U.S. county. We find that firms located in counties with higher levels of climate change denial have weaker environmental performance ratings, are more likely to commit environmental violations, and impose greater environmental costs on society. Regional differences in religiosity, social capital, political leaning, or county-level demographic characteristics cannot explain these results. Furthermore, we document that strong corporate governance mechanisms and corporate culture moderate the negative relationship between climate change denial and corporate environmental responsibility. Overall, our findings offer new insights into how local beliefs and perceptions about climate change may influence firm-level sustainability practices.